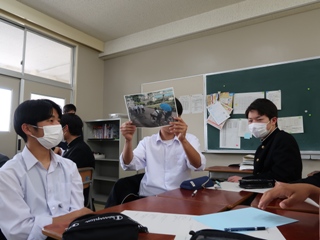

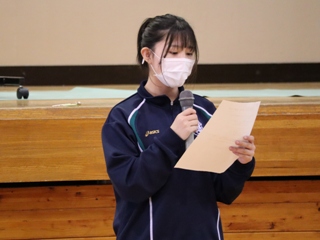

5月12日(金)、一人一人が交通社会の一員としての責任を自覚し、交通安全意識と交通マナーの向上を図ることを目的とした交通LHRを実施しました。

交通委員会の生徒を中心にクラス単位で行い、事前準備の時間が短かったにも関わらず、上手に司会進行ができました。

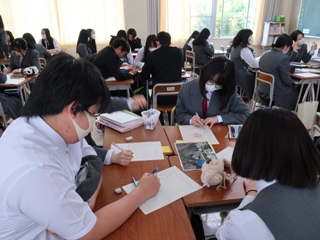

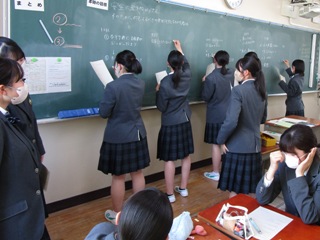

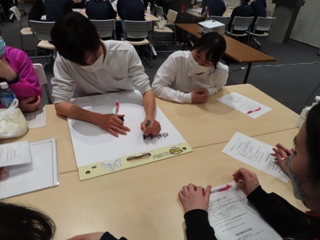

内容は普段の登下校時に起こり得るであろう、ヒヤリハットが含まれた写真(交通委員の生徒によるフィクションです)を見ながら、個人やグループでその後の顛末について考え、交通意識を高めるための標語をグループで作成し、クラスで発表しました。

どのクラスでも、普段はなかなか気付かない危険な点や新たな視点が見つかり、生徒たちが主体的に活動できました。

交通委員から「今年度から全年齢対象で自転車に乗る際には、ヘルメットを着用することが努力義務になった」ことを伝え、クラス担任からも本時の活動の振り返りと交通安全についての話がありました。

この時間を通して、生徒たちは一人一人が交通ルールを守ると、自分や他人の命を守ることにつながると気付いたはずです。今後、より一層生徒たちの交通安全意識が高まっていくことを期待しています。

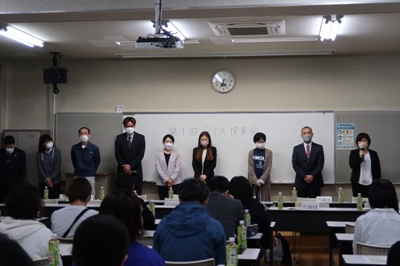

5月10日(水)に4年ぶりに対面でのPTA総会を行いました。当日は、授業参観に141名、PTA総会95名、クラス懇談に121名の保護者がご参加くださいました。

授業参観では、多くの方が参観をしてくださり、生徒たちが日頃から頑張っている授業の様子を観ていただくことができました。

PTA総会にも多くの方がご参加くださり、講義室を本会場、社会科教室をリモート会場として行いました。主な内容としては、昨年度の活動や会計報告、今年度の活動計画や会計予算案、役員の改選とPTA会則の改定について協議しました。

その後は、学校からの近況報告として、昨年度の進路状況や生徒の学校での様子について報告をしました。

今年度も、保護者の方々と協力しながら、生徒たちの学校生活をサポートしていきたいと思います。

クラス懇談では、生徒の学校や家庭での様子について、情報交換を行いました。

担任としての方針を伝え、生徒たちが家庭で頑張っている様子などを知ることができ、とても意義のある時間となりました。

5月10日(水)にPTA総会を行います。また、13:20~14:00 に本科を対象として授業参観があります。

授業の時間割が確定しましたので下記よりご確認ください。

授業参観の時間割は こちら

5月のボランティア活動は、2年生3名が城西公民館でゴーヤの植え付けを行いました。

夏には自然のグリーンカーテンとなり、地元の方も毎年楽しみにされている景観となります。

本来なら、地域の子供たちも交えての活動予定でしたがゴールデンウイーク中ということもあり、本校の生徒のみの活動となってしましました。

4月28日(金)、 スポーツを通してクラスの交流を図ることを目的として、学年ごとにスポーツ交流会(バレーボール競技)を行いました。

当日は生徒会執行部を中心とした生徒たちが主体となり開会式や閉会式を行いました。生徒たちは新クラスでの初めての行事ということで、短い時間でしたが、クラスの仲間と声を掛け合い楽しみました。3年生は決勝戦まで行い、白熱した試合が展開されました。

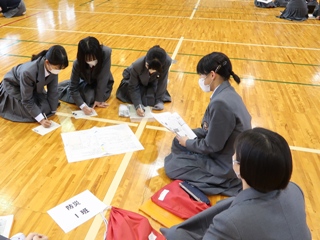

4月25日(火)、昨年度の行学 地域プロジェクトと地域企業プロモーションビデオ制作講座(企業動画)の取組みの引継ぎを行い、活動に継続性を持たせていくことを目的として、普通科3年生と2年生で新旧交流会を行いました。

3年生から、昨年度考えた取組みの内容や反省点等をポスターセッション形式で2年生へ説明しました。

どの取組みについても、3年生の話す姿勢と2年生の聞く姿勢が素晴らしい雰囲気を作り上げた1時間となりました。

中でも、3年生からの「同じように活動をしなくても良い、自分たちの反省点を基に新しい形を考えてほしい。」というアドバイスには昨年度プロジェクトにかけた情熱と後輩への思いが感じられました。

この時間で学んだことや受け継いだ思いを受けて、各チームに分かれて課題を設定し、今後の活動内容を計画していきます。

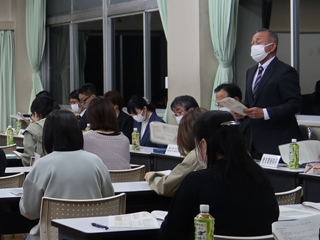

4月24日(月)、第1回PTA役員会を開催しました。今回は、PTA会則の改訂について、昨年度の事業や会計報告、役員の改選、今年度の事業計画と予算案について協議しました。

さらに、その後は学校より近況報告などを行いました。

当日は43名の役員の方々にご参加いただき、役員会の後には、3つの委員会に分かれて今後の活動についても協議しました。

5月10日(水)には、対面でのPTA総会の開催を予定しています。授業参観などもありますので、多くの方にご参加いただけたらと思います。

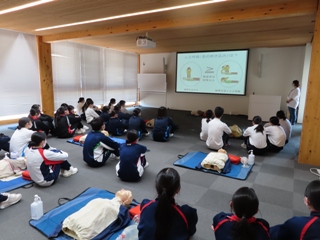

4月22日(土)、岡山県内の高等学校看護科に在籍する生徒同士の親睦を図り、看護専門職者を目指す者として教養を深める目的で、5校交流会が真庭市落合総合センター(真庭市)を会場に行われました。

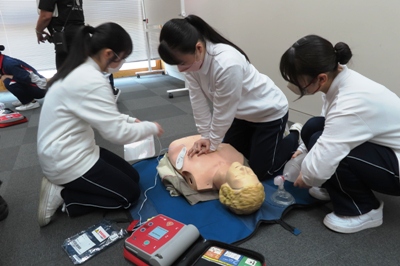

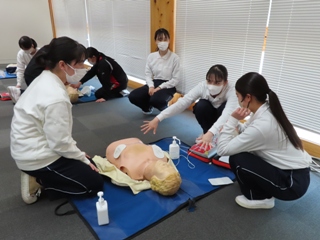

交流会は研修の形で行われ、「ICLS(二次救急処置)ミニコース」、「HUG(避難所運営ゲーム)」を各校混合グループで演習しました。

真庭高校豊田校長より、この研修を通じて、専門的知識、技術を身に付けると共に、災害の場で次々と発生する諸問題についてチームで協力して解決していくことの大切さを学んでほしいと、ご挨拶がありました。

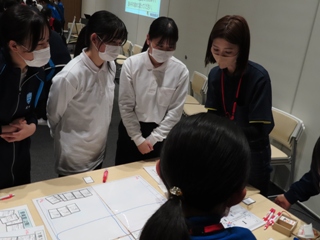

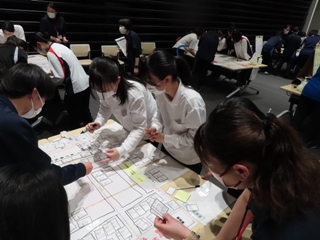

避難所運営ゲーム(HUG)とは避難者を「抱きしめる」という意味があり、災害時における避難所をイメージし、発生する多様なケースに対して、皆で解決策を話し合い、避難者に対応するゲームです。

次々に避難してくる避難者をどのように配置するかや、地域をなるべく考慮しながら要配慮者をどのように配置するか、ペットを連れている場合にはどうするのか悩みながら生徒たちは演習しました。

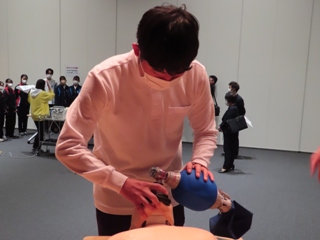

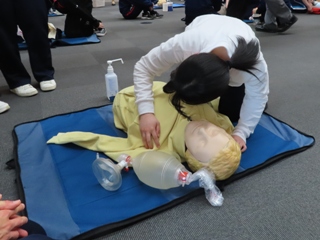

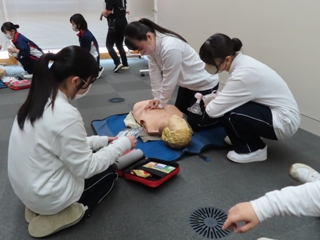

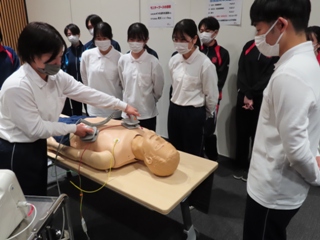

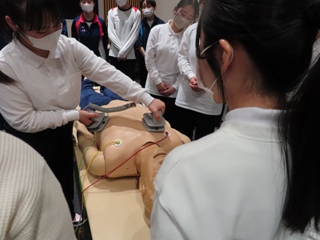

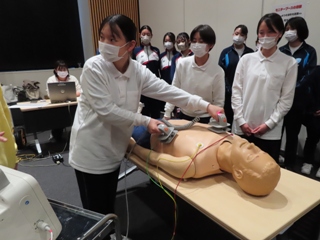

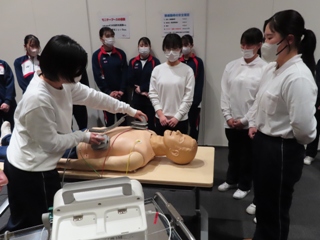

ICLSでは、心肺蘇生法に加えてバッグバブルマスクを用いての講習を受けました。確実に酸素を送り込む難しさを痛感しました。

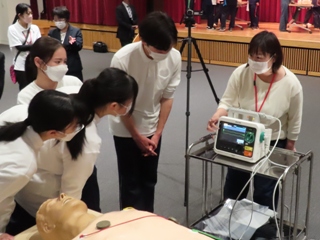

除細動器を使用しての演習では、授業で学習していましたが、実際、除細動器に触れる機会はなかったため、とても良い勉強になりました。

除細動が必要なケースについて学べたと共に、周りの人との連携の仕方、声かけの必要性についても理解ができました。

1日の研修を通じて、生徒より、

🔹他校の生徒との交流を通じて、初対面の人とも協力することがチーム医療において大切だということが研修を通じて実感できた。

🔹同じ看護を学んでいる仲間が沢山いることを改めて実感し、自分たちももっと頑張らなければいけないと感じ、良い刺激を受けた。

とても実りの多い一日となりました。

4月21日(金)に第1回家庭クラブ総会を行いました。

成人会長である安東校長の挨拶後、今年度の家庭クラブ活動内容や方針を紹介し、役員の改選などを行いました。

今年度は、「高校生から地域に笑顔を届けよう!」という目標で活動していく予定です。

役員改選では、立候補した生徒全員が信任されました。新たなメンバーで今年度も頑張っていこうと思います。

現在、家庭クラブ週間の感謝Dayに向けて、手作りのあずま袋を作成し、日頃お世話になっている人にプレゼントできるよう活動中です。

家庭科での学びを実生活で生かし、地域にも貢献できるように活動していきたいと思います。

4月21日(金)、今年も「だし活」の一環として食物調理科2年生が津山の特産品であるショウガの植え付けを行いました。

津山市上横野にあるショウガの圃場へ行き、農家の中井さんより植え方の説明を聞き、作業をしました。慣れないクワに格闘しながらも、みんなで協力し、楽しくスムーズに作業を終えることができました。

生徒代表あいさつでは、「とても貴重な経験させてもらうことができ、大変勉強になりました。」と感謝の気持ちを述べ、多くの生徒が初めての体験で、とても生き生きと活動をしていました。

今後は、圃場の草取りやショウガの収穫も体験させていただき、ショウガを使ったレシピコンテストにも挑戦する予定です。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~