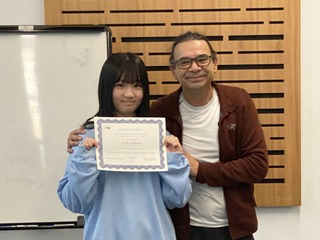

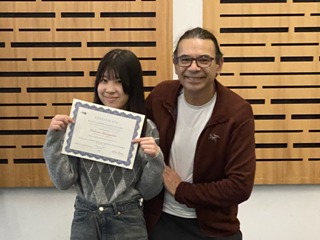

11月14日(金)、英語のスピーチを通して英語力を向上させ、英語で他者と意見を共有し多角的なものの見方を育むという目的で、校内スピーチコンテストを開催しました。

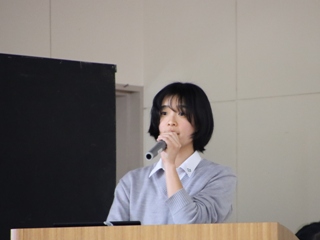

このスピーチコンテストに向けて普通科2年生が2学期の初めから準備を進めてきました。クラスごとにグループ代表を決定し、その後クラス代表を決めました。そしてその中から選ばれた学年代表7名が、普通科1・2年生に向けて、ステージ上でスピーチを行いました。

発表者は緊張の中でも堂々と発表することができました。そして聴衆のみなさんが真剣にスピーチを聞いてくださり、とても心強かったと思います。

普通科1・2年生のみなさんの投票結果より、1位~3位までの順位を決定しました。

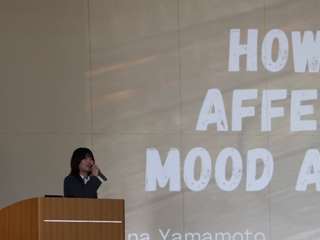

1位 山本 里奈さん

2位 酒井 加文さん

3位 定森 心香さん

おめでとうございます!

今回はコンテストということで順位を決定しましたが、普通科2年生のみなさん一人一人のスピーチはすべて素晴らしかったです。この経験を活かして楽しく英語を学んでいきましょう!

9月10日(水)食物調理科3年生の課題研究の時間に、津山工業高等専門学校の留学生レクシーさん(インドネシア出身)とドリアンさん(クロアチア出身)が参加して、一緒に和菓子作りをしました。

初めに二人から、自己紹介も兼ねて母国の紹介をしてもらいましたが、どちらもとても工夫されたプレゼンテーションで、一同感動しました。

実際の調理では、「フルーツ大福」と「うさぎの桃山」作りに挑戦。食物調理科3年生の慣れた手つきに比べて、二人の留学生は慣れない調理に苦戦しつつも、やり方やコツを教えてもらいながら無事完成することができました。

和菓子作りをしながら、お互いの国のことや学校生活のこと、好きな音楽、アニメの話など食以外の話でも大盛り上がり!楽しく充実した国際交流をすることができたと思います。

最後は自分たちが作成した和菓子を、みんなでテーブルを囲んでおいしくいただきました。

今回の交流を通して国や文化が違っても、「おいしい」という気持ちは世界共通だということ、そして一緒に何かを作り上げることで、心の距離が縮まるという大切なことを学びました。

この貴重な経験を忘れずに、これからも食を通して人を笑顔にできる調理師を目指して、日々の勉強や実習に励んでいきたいと思います。レクシーさん、ドリアンさん、本当にありがとうございました!

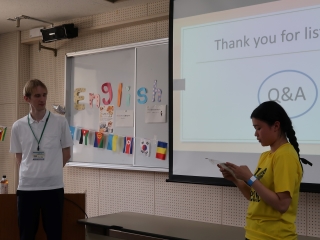

9月3日(水)東雲祭文化の部2日目に 英語同好会の有志メンバーとともに国際交流イベントを企画しました。

ゲストは岡山県国際交流員のカラン・スターク先生です。

日本とアメリカの文化の違いついて対話を交えて話してくださいました。

アメリカ文化といっても、ひとくくりではないこと、各州や各地域によって人々や街、文化が違うことに参加した生徒たちは驚いていました。

最後に、英語同好会のメンバーからお礼の言葉を伝え、企画を締めくくりました。

東雲祭でこのようなイベントを企画、実施したのが初めての試みだったので、今後さらなる工夫を重ねていきたいと考えています。

参加者からも「機会があればまた参加してみたい。」との声をいただきました。

12月8日(日)~12月21日(土)の2週間、カナダ語学研修を行いました。

姉妹校であるケロウナ高校 (Kelowna secondary school:カナダ ブリティッシュコロンビア州)との交流とバンクーバーでの語学研修へ、19名が参加しました。

ケロウナ高校への訪問は、今回で3回目となります。今年度は事前交流が実施できていませんでしたが、バディたちと会うとすぐに打ち解け、言葉の壁を感じさせない交流をすることができました。

ケロウナ高校では、バディたちと一緒に国語(英語)や数学や化学など通常の授業を受け、日本の学校との違いを経験することができました。

最終日には、バディたちとオカナガン湖のそばにあるスケートリンクでスケートを楽しみました。

バンクーバーでは、ブリティッシュコロンビア大学(UBC)の中で語学研修を行いました。

UBCまでは、各自ホームステイ先から公共交通機関を使い、通学しました。研修では、SDGsについて考え、その調査のために、UBCの大学生にインタビューしました。『英語を学ぶ』ことに加えて、『英語で学ぶ』ことを経験できました。

日本とは言葉だけでなく文化や考え方が大きく異なる環境の中で、自分たちの力で全てをやり遂げたことは大きな自信になったことと思います。この経験は、生徒たちにとって今後の学びや人生において、必ず大きな力となると確信しています。

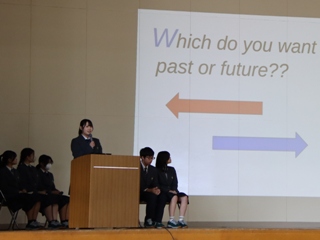

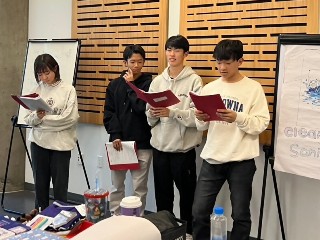

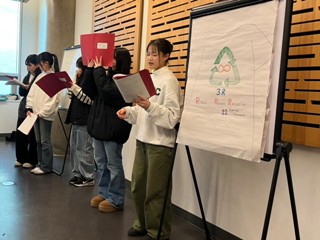

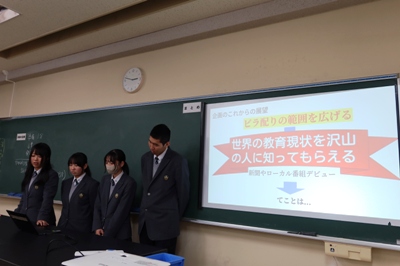

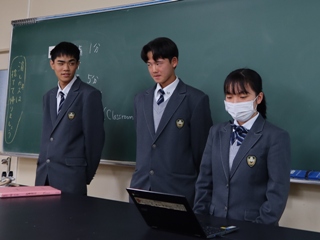

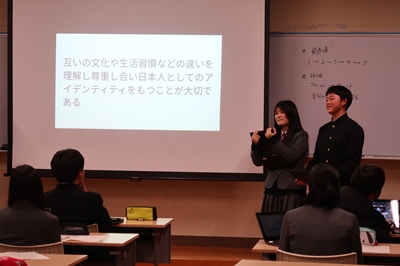

11月26日(火)、普通科2年生の行学 国際探究プロジェクトにおいて、講座内での発表会を行いました。

自分たちで課題設定をし、その課題解決に向けての手立てや取り組みを考えるというコンセプトは普通科2年生の地域プロジェクトと同じですが、国際プロジェクトの特徴としては「国際的な視点」を取り入れるというところです。

まずは生徒の興味関心から大きく7つのテーマ(グループ):「教育系」「自然環境系」「NGO系」「言語系」「旅行系」「文化系」「食糧系」に分け、探究活動を開始しました。

グループごとにそれらのテーマをさらに細分化し、課題を設定していきました。

「国際的な視点」とは何かということもグループごとに捉え方が異なり、世界の特定の地域の課題解決に向けて考えるグループもあれば、身近な学校の中の課題と関連づけ探究するグループもあり、多様な探究活動となりました。

課題を設定した後は、現状把握をするために、インターネットはもちろん、ALTの先生にインタビューするなど意欲的に取り組みました。

発表はスライドを使用し、わかりやすく伝えることができました。質疑応答の時間には鋭い質問もあり、今後の探究活動ではどのような点を考察したり、気を付けたりすれば、より有意義な探究活動へつながるかという学びにもなりました。

12月17日に予定されている全体発表の代表グループは「言語系」で探究していたグループに決まりました。

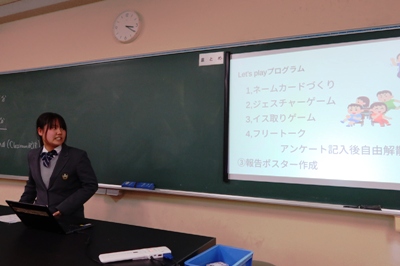

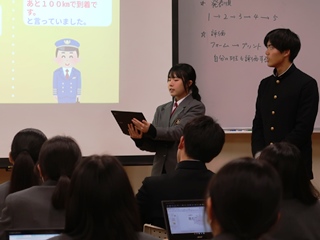

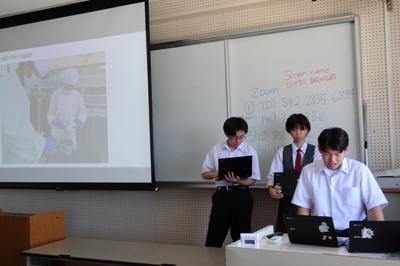

10月22日(火)、行学 国際探究プロジェクトの一環で、台湾の台南市立永仁高級中學(台南市永康区)とオンライン交流を実施しました。

当初の目的は、本校の生徒たちが探究している内容を質問できれば良いということで話を進めていましたが、交流自体が初めてということもあり、まずはお互いの自己紹介と英語の学習方法についてのプレゼンをしました。

両校とも、母国語が英語ではなく、コミュニケーションのツールとして英語を使う必要があったので、英語の学習方法を共有することになりました。

当日は、通信状態が悪いところもありましたが、英語やジェスチャーを駆使し、積極的にコミュニケーションを取ろうとする姿を見ることができました。

オンライン交流を通して、英語を使う難しさを実感しつつも、同じ年代の海外の生徒と交流ができたことで、多くの生徒がいい経験ができました。

また、第二言語として英語を学ぶ方法については、共通した部分が多くあるということがわかり、有意義な交流になりました。

生徒からは、またこのような交流がしたい、今度は直接会って話してみたい等の感想が多くありました。

台湾とは今回の交流が初めてで、今後についてはまだわかりませんが、また交流をする機会があれば嬉しく思います。

6月4日(火)、1年生を対象に国際理解講演会を実施しました。

本校の地域協働活動コーディネータ―である一般社団法人まなびと代表理事 中村哲也先生を講師としてお招きし、「自分の生活と海外の生活の比較」というテーマでお話しいただきました。

講演会の中では、日本と海外の違いを教えていただき、SDGsと関連付けたグループワークも行われました。

生徒たちが自ら手を挙げて意見を発表する姿も見られ、生徒自身が国際協力にどのように貢献することができるのか考える機会にもなりました。

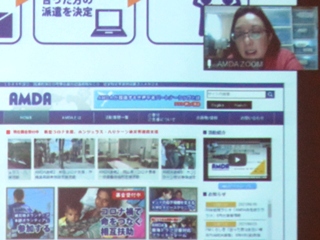

12月13日(水)、オンラインにより「国際看護について」の講演を行いました。講師に特定非営利活動法人AMDA GPSP推進戦略局ネパール担当部長 ジョシ あるちゃな先生を迎え、国際看護の概念、災害・紛争時における国際救援や開発協力活動など、AMDAでの活動をもとにお話をしていただきました。

ジョシ先生からは、最初、日本に来た時の様子が説明されました。外国人が少ないため英語も通じず、外国人を受け入れてもらえない雰囲気があり、実際拒否をされたこともあったそうです。現在は社会のグローバル化が進み、日本人の意識も変化しつつあり、海外に興味を持つ人も増えているということです。

AMDAの活動についても映像をもとに紹介をしていただきました。活動は紛争に伴う難民支援・災害時の救援活動など多岐にわたり、医療関係者だけでなく多職種の協力のもと支援が行われている現状を知ることができました。

また、「国際看護」とは必ずしも海外を訪れ活動することではなく、身近な医療現場でも国際化の中でできることがあること、例えば海外の方が病院を訪れた際に受け入れる側も、受診する側も不安がある。そのような場合にどのように対応したらよいのか各自で考えて欲しいと言われました。

最後に「国際看護」は自分のできることから始め、その国の文化・宗教や生活習慣でのルールの違いを理解することが大切であることを教えていただきました。

生徒代表が、「支援にあたっては文化の違いを事前に把握した上で、自分の立場や役割を把握し、お互いのプライドを大切にすることを教えていただいた。」「看護師になる専攻科生として、相手を理解して支援を行うために、支援の対象となる人の生活習慣や文化、習慣を尊重しながら、自分自身にできる支援とは何か考えながら今後に繋げたい。」とお礼の言葉を述べました。

今回の講演は、来春より臨床現場に立つ生徒たちにとって、相手を理解し尊重することの大切さ、「国際看護」は自分にできる身近なことから始まるということを教えていただいた貴重な時間になりました。

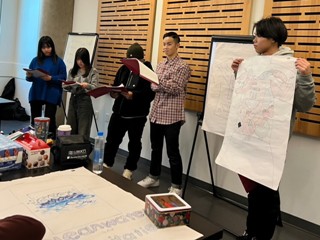

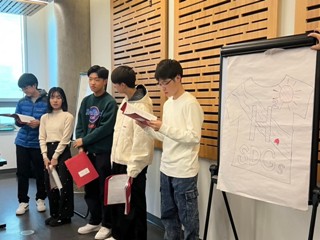

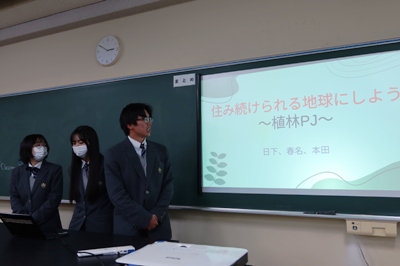

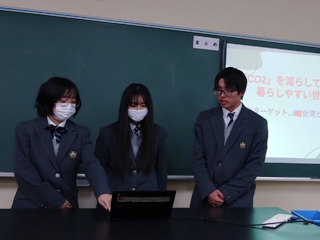

12月12日(火)、普通科2年生の行学 国際探究プロジェクトの生徒がプレ発表会を行いました。

今年1年の学習内容を踏まえ、「国際化とはどういうことか?」「国際化するにはどうすればいいのか?」というテーマで班ごとにまとめを作成して発表しました。

同じテーマでも班ごとに視点が異なり、それぞれ感じたことを発表できました。

また、10月には校外の方へプレゼンを行い、プレゼンテーションのスキルがかなり上達しているため、どの班もわかりやすく自分たちの考えを表現できました。

2年生の国際探究PJは、今年初めて開講した講座でしたが、20名全員、学ぶ意欲にあふれ、充実した活動ができました。その学習成果を19日に行われる「行学全体発表会」で、他の2年生や後輩たちに向けてしっかり伝えてくれることを期待しています。

6月17日(土)、 ケロウナ高校(Kelowna secondary school:カナダ ブリティッシュコロンビア州) とオンライン交流を行いました。

ケロウナ高校は本校の姉妹校で、平成31年度から交流を行い、 今年4月にはケロウナ高校から23名の生徒たちが来校しました。

今回、行学 国際探究プロジェクト選択者の普通科20名が参加し、 ケロウナ高校の生徒に向けて津山の魅力を伝えました。

テーマは、1.そずり鍋について 2.津山の歴史 3.東高について 4.津山の祭りとしました。

4つの班に分かれてスライドを作成し、英語でプレゼンテーションを行いました。

生徒たちは、うまく英語で表現できなかったり、機械トラブルがあったり、予定が少し変更になったところもありました。

オンラインでのやりとりや英会話に苦戦しましたが、一生懸命コミュニケーションを取りました。

後半は少人数グループで交流する予定でしたが、機械トラブルにより全員での交流となりました。

短時間ではありましたが、互いに夏休みのことを質問するなど、なごやかな雰囲気の中、交流を終えました。

今後、11月末に2回目のオンライン交流会を予定しています。

生徒からも、「少人数でもっと話したかった!」という意見もあったので、次回はフリートークを多く取り入れて、さらに交流できるように準備して臨みたいと思います。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~