12月24日(火)、オンラインで2学期の終業式が行われました。

山本校長は式辞の冒頭で、学校生活を振り返って、年度初めに示された3点

1 仲間をつくり支えようとしたか

2 笑顔で生き生きと活動できたか

3 最後までやり遂げることができたか

について 、「ing」であってくれればうれしい、と話されました。

その後、祭りや祝い事など特別な日である「ハレ」と日々の日常生活である「ケ」について取り上げ、2学期は特別な機会である「ハレ」の日が多い期間だっだが、その「ハレ」の日を充実させるために、「ケ」を大切に生きていく「凡事徹底」が一番大事であると話されました。

そして、これから受験や国家試験に挑む3年生、専攻科2年生はまさに「ハレ」の年である、として「あせることなく日々こつこつと努力してほしい、合格を勝ち取った人は、一層自己実現に向けて着実にスモールステップを意識した計画を立ててほしい」と結ばれました。

式後には生徒支援部の竹内先生から「冬季休業中の過ごし方」をもとに、今年度で全学年そろった制服について、先輩たちが議論して決めたものだから着崩すことなく、正しく着こなすこと、自転車施錠の再度の呼びかけ、貴重品の管理の徹底について注意がありました。

12月24日(火)、2学期終業式に先立ち、生徒活動報告と収納報告を オンライン形式で行いました。

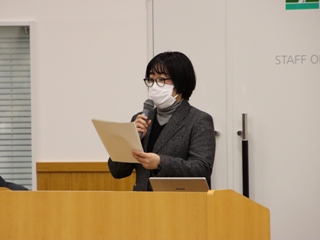

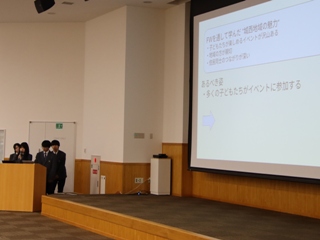

生徒活動報告では、学年、各科の代表生徒がこの2学期に取り組んだことを報告しました。

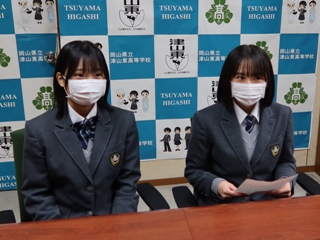

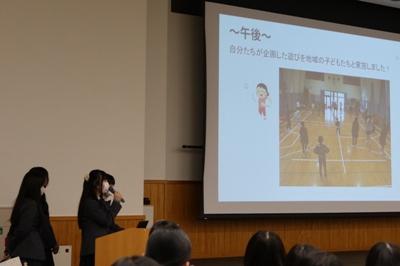

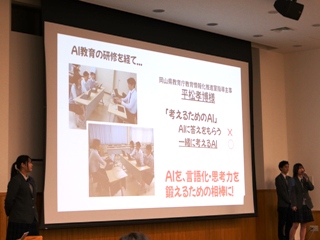

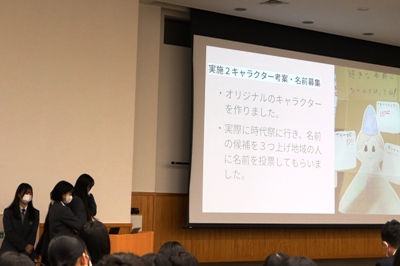

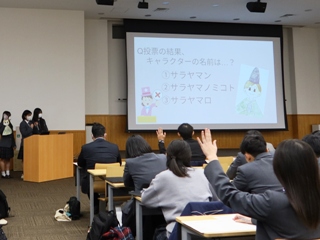

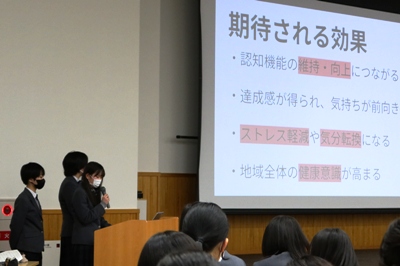

最初に普通科1年の長澤麻帆さんと鮎川明依さんが総合的な探究の時間「行学」での「SIM津山」の取組の一環として、教育分野に関して、その課題解決のために担当者の方からお話をうかがったり、小学校に出向いたりして学ばせていただいていることの現状報告をしました。

次に看護科2年の橋川菜緒さんと藤木碧さんは、10月の継灯式に向かうまでにクラスで支え合って乗り越えてきたことや、 臨地実習での学びとして「実習は自分と向き合う時間」「知識と実践を結び付ける難しさ」を経験したことについて報告しました。

続いて、食物調理科3年の岡田結子さんと中村にこさんが「うまいっしょ甲子園」で全国の仲間と切磋琢磨した経験を話し、その経験を「就職や進学に生かしていきたい」と報告しました。

最後に生徒会から東雲祭の振り返り動画を視聴した後に、会長の三谷弦太朗さんが「頑張れた自分をとことんほめ、できなかったところは次に生かしていきましょう。」と呼びかけました。

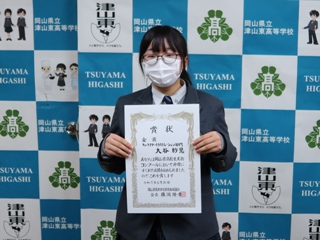

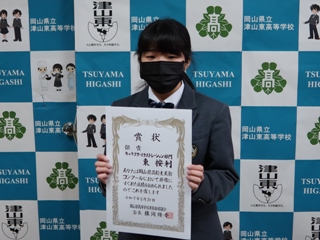

収納報告では、2学期に表彰された生徒たちが全校生徒に報告し、山本校長に収納しました。

大会、コンクールに入賞した生徒は成績とともに今後の活動に対する意欲や後輩へのエールを述べました。

11月28日(金)、全校生徒を対象とした「人権教育講演会」をオンラインで実施しました。

今年度は、様々な人の人権について考えることを目的として、阪井土地開発株式会社代表取締役 阪井ひとみさんにお話していただきました。阪井先生は、DV被害者の方や障害のある方、罪を犯してしまった方への住居支援などを行っており、それらの活動を通して様々な人と関わったご経験をもとにリアルな話をしてくださいました。

自分たちの知らないところで差別を受けている人がいることを知り、差別は絶対にしてはいけないということ再確認しました。

他者を大切にすることだけではなく、自分のやりたいことや思いを伝え、自分らしく生きることの大切さについても生徒に伝えてくださいました。また、困ったときにはいつでも周囲に相談してよいことも伝えてくださり、安心した生徒の様子も見られました。

今日の講演で感じたことを忘れず、自分も他者も大切にできる人であってほしいと思います。

11月21日(金)、令和7年度第2回家庭クラブ総会を開催しました。今年度は感染症予防のため、リモートでの実施となりました。

ホームプロジェクトの発表では、各クラスの代表者が発表をしました。ホームプロジェクトは夏休みの課題で各自が家庭の課題を見つけて改善していくというものです。

生徒たちはリモートでの発表ということで、聞き手の反応が見えませんでしたが、落ち着いてプレゼンをすることができました。

発表題目は次の通りです。

◇災害があったときに役立つ!〜簡単・満足防災食〜 田口 奏良(食物調理科1年)

◇家の中の工夫を探し、父の生活を一週間支える作戦!! 井上 友梨歩(看護科1年)

◇からだを大切にしてもらおう計画 山本 大貴(食物調理科2年)

◇いのちを守る防災プロジェクト 影山 紗希(普通科2年)

◇作り置き冷凍で弁当作りの時間を時短! 本松 琉依(普通科2年)

◇おかん泣かせ弁当 武地 柊音(普通科2年)

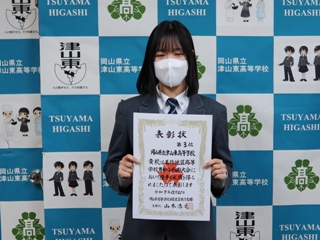

次に第72回岡山県高等学校家庭クラブ研究発表大会にホームプロジェクトの部で出場した食物調理科1年生の鈴木心優さんが模範発表をしました。

鈴木さんはこの大会で優秀賞に選ばれ、板谷教頭より家庭クラブ員の前で表彰をしていただき、披露しました。

また、第56回FHJ日清製粉グループ全国高校生料理コンクールにおいてアイディア賞を受賞した食物調理科3年生の江畑莉安さんも板谷教頭より表彰をしていただきました。

全国の高校265校6,959点の応募の中から、12点が入選となり、江畑さんの作品「黒の贅沢 作州黒クランブルチーズケーキ」がアイディア賞を受賞しました。

作州黒という岡山県勝英地域で作られる黒豆を使用したチーズケーキです。

最後に、9月に実施された校内料理&クリエイティブコンクールの上位優秀者と審査員特別賞に選ばれた生徒の作品を紹介し閉会となりました。

11月7日(金)、第2回防災訓練を実施しました。地震とそれに伴う火災が発生し、停電により校内放送が使えないという複合的な状況を想定し、教務室や各管理室をはじめ全てのHRに設置されている無線機を活用して行いました。

最初に、緊急地震速報が放送で流れました。地震の際には机が動くことがあるので、生徒たちはしっかりと机の脚を持ち、頭の保護の目的で机に下に入りました。

次に、無線機を使用して、教室棟の各階や体育館・専門科棟の被災状況の確認が行われました。被災状況の確認後、本部より避難指示が出されました。

生徒たちは、避難指示から点呼・報告までの時間短縮を常に意識し、火災発生時の基本行動である「おさない、はしらない、しゃべらない、もどらない」の原則を再確認し、規律ある行動を心がけ真剣に取り組みました。なお、今年度も、災害看護を学んでいる専攻科生が授業の一環として参加し、本科生の良い見本となりました。

集合・点呼完了後には、津山圏域津山消防組合の消防署員の方々の指導のもと、水消火器を用いた初期消火訓練を実施しました。訓練では、周囲の方に大きな声で「火事だ!!」と知らせ、初期消火にあたりました。

消防署の方からは、火災の発生から消防隊が到着するまでの数分間が、命と建物を守るための最も重要な時間であり、火が天井に達するなど危険な状況になった際の避難への切り替えのタイミングであることなど、判断基準を教えていただきました。

続いて、消防署の方から、真剣かつ緊張感を持って訓練に臨む生徒たちの姿勢が見られたと、ご講評いただきました。

最後に、教育環境部長より、県から本校に配布された防災多機能ラジオライトの紹介がありました。ラジオは災害時、大切な情報収集の手段になります。手動で充電でき、懐中電灯にもなり、その上スマートホンも充電できる優れものです。非常用持ち出し袋に備えておくと便利です。

生徒たちにとって、いざという時のためにどのように備えておけばよいか、そしてどのように行動すればよいか、見つめなおす良い機会となりました。

10月27日(月)から10月31日(金)までの5日間、普通科2年生、食物調理科1年生、看護科1年生を対象に、津山市こども保健部健康増進課主催の「高校生食育教室」が開催されました。

この食育教室は、津山市において若い世代(20~30歳代)に見られる朝食欠食や野菜摂取不足といった課題に対応するため、高校生の段階から食への関心を高めることを目的としています。

内容は、食育SATシステムを用いた食生活診断、相手の話を聴く際のポイント講座、たばこの害についての講話が行われました。

さらに、専門科に即した内容として、食物調理科1年生には栄養士の業務に関する講話、看護科1年生には保健師の業務に関する講話を実施していただきました。

食育SATシステムは、ICタグを内蔵したフードモデルをセンサーボックスに置くだけで、瞬時に栄養価を計算し、献立の栄養バランスを確認できる仕組みです。生徒たちは3~4人のグループに分かれ、1食分のフードモデルを選びながら、理想的な献立を目指して工夫しました。

中には1回で全ての栄養価を満たし、バランスの良い献立を完成させたグループもありましたが、多くのグループは栄養の過不足が生じ、完全な献立を考えることの難しさを体験しました。

「ビタミンが不足している」「糖質が多すぎる」といった指摘をSATシステムの画面で確認しながら、グループ内で話し合い、組み合わせを工夫していきました。献立の組み合わせによって栄養価が大きく変わることを、目に見える形で学ぶことができました。

在学中も卒業後も、健全な食生活を実践できるよう取り組んでもらいたいと思います。

10月31日(金)、全校生徒を対象にした「薬物乱用防止・ネットモラル講演会」を実施しました。

今年度は、ネットモラルに対する正しい知識と社会に及ぼす影響等について学ぶことに力点を置いて、津山警察署生活安全課の加藤さんにお話していただきました。

近年、ますます巧妙化するネット詐欺など、高校生の身の回りにも危険が潜んでいることを、事例を紹介しながらの講演でした。このことをよく理解したうえで、スマホやインターネットを活用していくことの重要さを、生徒たちは再認識しました。

後半の質疑応答では、積極的な発言が相次ぎました。最近話題になることも多い「トクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)」の犯罪に巻き込まれないためにはどのような対策がとれるかという問いについて、警察も実態把握に苦慮しながら捜査しているというお話がありました。

将来、警察官を志望する生徒には、警察の試験についても親切に応答していただき、和やかな雰囲気で講演会を終えました。

10月28日(火)、看護科2年生を対象とした「行学 看護プロジェクト」の講演会を開催しました。

今回は、特定非営利活動法人いーなプロジェクトの谷本幸子先生を講師としてお迎えし、「地域の課題と向き合い方」をテーマにお話しいただきました。

谷本先生は、「『ないものねだり』ではなく『あるもの探し』をすること」、「相手の立場に立って考えること」を軸に、地域課題への向き合い方や解決のヒントを丁寧にご講演くださいました。

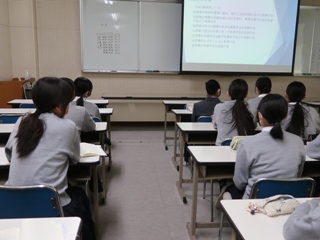

真剣な表情で耳を傾け、講演の内容に深く共感し学びを得る生徒たちの姿が印象的でした。

講演後には、代表生徒が「実際の事例を通じて、課題の発見や解決策を考える力を養うことができた。今後の活動に活かしていきたい。」と感謝の意を述べるとともに、今後のプロジェクトへの意欲を語りました。

なお、「行学 看護プロジェクト」では、1月下旬に各分野(防災・子育て・高齢者医療・健康支援)における研究成果の発表を予定しています。生徒たちのさらなる成長と地域貢献に向けた取り組みに期待が高まります。

10月24日(金)、看護科3年生を対象に津山第一病院病棟師長 入澤美穂先生をお招きし、「私の看護観」をテーマに講演会を行いました。

高校最後の看護臨地実習を終え、改めて「自分はどのような看護師でありたいか」、「自分の理想の看護師像」とは何かを考える機会になりました。

入澤先生は、看護師に求められる姿勢や、能力、技術の必要性、患者さんにとって看護師は必要不可欠な存在であることを、動画視聴等を交えながら講演してくださいました。

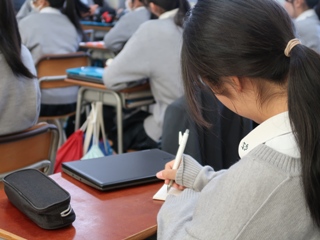

生徒たちは、入澤先生の言葉を聞き逃さないようメモを取りながら、自身の看護観について考えました。

講演後、生徒全員が一人ずつ自身の看護観を発表しました。

最後に、生徒代表が「患者さんは傷ついた病める人として寄り添うのではなく、一人の人間として寄り添い信頼関係を築いていける看護師を目指し、これからの学びを深めていきたい。」と感謝の気持ちと決意を述べました。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~