7月5日(金)、津山中央消防署から3名の講師にお越しいただき、生徒対象の救急法講習会を実施しました。2年生保健委員と各部・同好会の代表者計30名が受講しました。

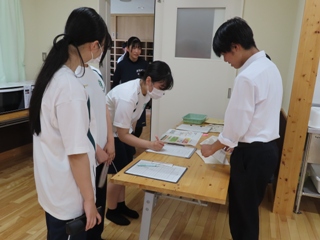

事前の告知や、受付・司会など当日の運営は保健委員が担当しました。

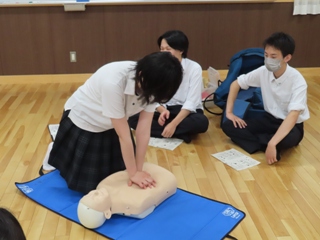

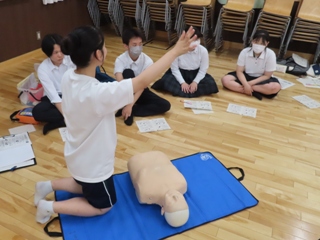

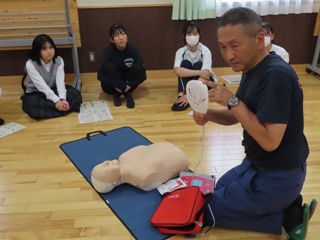

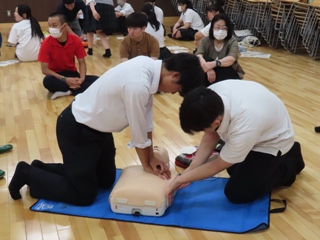

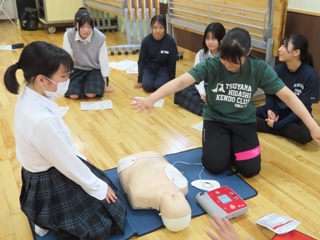

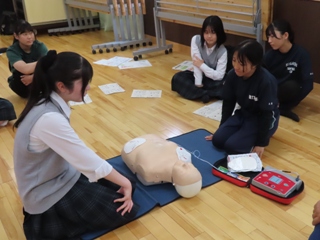

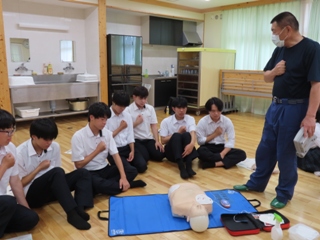

はじめに講師から心肺蘇生法・AED操作について丁寧に説明していただき、3グループに分かれて実習を行いました。

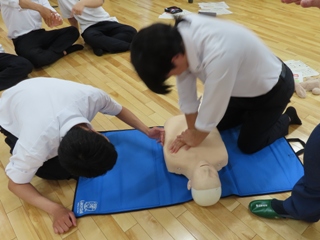

和気あいあいとした雰囲気の中、身近な人を救助することを想定しながら、「リズムが少し早い」「圧迫はもっと強く」などと生徒同士でも声をかけあいながら実習しました。

AED到着前もAEDによる電気ショック後もとにかく途切れずに胸骨圧迫を続けることが何よりも大切ということで、5分間の胸骨圧迫リレーをしたグループもありました。

実習中に出た疑問にもその都度丁寧に説明していただき、119番通報や協力者への依頼、呼吸の確認などについてもそれぞれのポイントを詳しく教えていただきました。また講習の最後には、熱中症予防のポイントや応急手当についても教えていただきました。

<参加した生徒の感想>

✅ 周囲の人を頼って協力して助けることが大切だということが印象に残った。緊急時にはパニックになりそうなので、しっかり覚えていたい。(部代表2年)

✅ 今日は周りにみんな居て119番通報とAEDの助けがある状態だが、ないときには自分で全部しなければならないと思うととても難しいなと思った。(保健委員2年)

✅ 自分の安全を確かめたうえで、呼吸しているかどうか、意識があるかどうかをしっかりと見極めて行うことが大切だと分かった。(保健委員2年)

✅ 5cmがどのくらいかよくわからなかったが、指4本分が目安だと知ることができた。ずっと押し続けるのはとても疲れるので、助けを呼んで協力し合うことが大切だと分かった。(部代表2年)

✅ 1分間に100回というテンポがなかなか早いようで遅く、難しいと感じた。(部代表2年)

✅ 倒れている人を見かけたら助けられそうだと思った。勇気を出して今後行動しようと思う。(部代表2年)

✅ 心肺蘇生は思っていたよりだいぶ難しく、力がたくさん必要だと知ることができた。AEDの場所を確認しておくことが大切だと思った。(部代表1年)

最後に保健委員の代表生徒から「手順が複雑で意識すべきこと多く、いざというときには慌ててしまいそうだが、しっかり確認する貴重な体験ができた。」と講師へお礼を伝えました。

部・同好会の代表者は、今回の講習内容を他の部員に伝達することになっています。

今回の講習内容が他の生徒にも共有され、熱中症等の事故防止、緊急時のさらなる迅速な対応に繋がることに期待します。