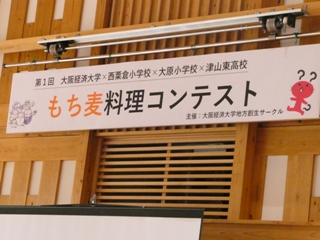

5月27日(土)、あわくら会館(西粟倉村)で、もち麦料理コンテストが開催されました。

このコンテストは、大阪経済大学地方創生サークルが、美作市の特産である「もち麦」を通して地域活性化をはかることを目的とした企画で、西粟倉小学校・大原小学校の小学生が地元の食材や小学生が考えたもち麦を利用した料理を紹介してくれ、それらを最大限取り入れた料理を本校の調理研究同好会3年生8名が4チームに分かれて考えました。

出来上がった料理は、あまごのフライと焼き野菜を添えた「あまごのキーマカレー」、もち麦と中華麺を混ぜたご飯にあんをかけた見た目はラーメンの「しいたけらぁーめんどーん」、シカ肉をはちみつに漬けて柔らかくしたカツを使った「しかツ丼」、もち麦と米粉で作った生地を小さめに焼いた「もちフワミニパンケーキ」の4作品です。

当日10名の審査員の方が調理工程から試食、プレゼンまで審査してくださり、さらに招待された小学生・保護者の方の投票が行われました。

最優秀賞に「あまごのキーマカレー」が選ばれました。

少しピリ辛ではありましたが、いろんな食感が楽しめ、もち麦とも相性も良く、魚が苦手な方でもさくっとしたフライなので食べることができたと大変好評でした。

あまごのキーマカレー

あまごのキーマカレー

もちフワミニパンケーキ

もちフワミニパンケーキ

しいたけらぁーめんどーん

しいたけらぁーめんどーん

しかツ丼

しかツ丼

今後、期間限定ですが大阪経済大学の学食で提供される予定です。また、各小学校での給食や保護者の方へのレシピ提供等もしていただけるということで、生徒たちが頑張って取り組んだかいがありました。

5月26日(金)に、1年生のミニ・ビブリオバトルを図書委員会主催のホームルーム活動として行いました。

このビブリオバトルとは、「人を通して本を知る。本を通して人を知る。」ことを目的とした、本の紹介コミュニケーションゲームです。今回は、一人2分間のミニ・ビブリオバトルの形式で行いました。

前半は、4人の小グループに分かれて、本を紹介し合いました。

後半は、各グループから一人ずつ選ばれた代表者が全体への発表を行い、一番読みたくなった本(チャンプ本)をクラス投票で決定しました。

《1年生のチャンプ本》

📙1年1組「変な家」雨穴 著(飛鳥新社)

📙1年2組「夏の終わりに君が死ねば完璧だったから」斜線堂有紀 著(KADOKAWA)

📙1年3組「あと少し、もう少し」瀬尾まいこ 著(新潮社)

「死にたがりの君に贈る物語」綾崎隼 著(ポプラ社)

「変な絵」雨穴 著(双葉社)

📙1年4組「君の膵臓をたべたい」住野よる 著(双葉社)

📙1年5組「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」汐見夏樹 著(スターツ出版)

生徒たちは和やかな雰囲気でお互いに持参した本を見せ合い、楽しく充実したひと時を過ごすことができました。これからも、読書に親しんでほしいと願っています。

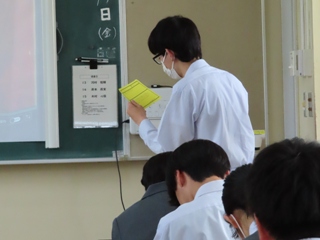

5月25日(木)、選挙管理委員長のあいさつの後、オンラインで立会演説会を行い、各クラスで投票を行いました。

各クラスの選挙管理委員が中心となり投開票を行いました。

各クラスでは、真剣な様子で立候補者たちの演説を聞き、しっかりと投票用紙に記入していました。

選挙管理委員によってスムーズに開票が終わり、翌日には結果を公表することができました。

まだ、生徒会役員には空きがありますので、1年生を中心に立候補してほしいと思います。

5月24日(水)、中国大会に出場する剣道部の壮行会を行いました。

6月10日(土)からジップアリーナ岡山(岡山市)において第69回中国高等学校剣道選手権大会が開催されます。

本校から 岡山県代表として、女子個人に原田菜々美さん(食物調理科3年)、女子団体に 髙山由衣さん(普通科3年)、原田さん、奥田望渉さん(看護科3年)、井原菜月さん(食物調理科2年)、髙橋佳那子さん(普通科1年)が出場します。

個人戦に出場する原田さんは、「去年は試合を楽しむことができなかったが、今年は最後なので楽しんで試合をしたい。」と意気込みを語りました。

主将の髙山さんは、「岡山県の代表として良い結果が残せるよう頑張ります。」と力強く抱負を述べました。

また、安東校長からは、「周囲の方々への感謝の気持ちを持って、学校の代表としてだけでなく、美作地区の代表、岡山県の代表として全力を尽くしてください。」と激励のお言葉をいただきました。

5月19日(金)に、3年生のミニ・ビブリオバトルを図書委員会主催のホームルーム活動として行いました。

このビブリオバトルとは、「人を通して本を知る。本を通して人を知る。」ことを目的とした、本の紹介コミュニケーションゲームです。

今回は、一人2分間のミニ・ビブリオバトルの形式で行いました。

前半は、4人の小グループに分かれて、本を紹介し合いました。後半は、各グループから一人ずつ選ばれた代表者が全体への発表を行い、一番読みたくなった本(チャンプ本)をクラス投票で決定しました。

生徒たちは和やかな雰囲気でお互いに持参した本を見せ合い、楽しく充実したひと時を過ごすことができました。これからも、読書に親しんでいってほしいと願っています。

《3年生のチャンプ本》

📘3年1組「老害の人」 内館牧子 著(講談社)

📘3年2組「屍人荘の殺人」 今村昌弘 著 (東京創元社)

📘3年3組「安倍晋三回顧録」 安倍晋三 著(中央公論新社)

📘3年4組「私が大好きな小説家を殺すまで」 斜線堂有紀 著 (メディアワークス)

「俺か、俺以外か。ローランドという生き方」 ローランド 著(KADOKAWA)

📘3年5組「推し、燃ゆ」 宇佐美りん 著(河出書房新社)

5月19日(金)、1年生がChromebookや動画を用いてネットトラブルについて学習しました。

特に、著作物の取り扱いやネット上での誹謗中傷の対策については、グループワークを交えながら具体的行動を考えていきました。

生徒たちは真剣に話を聴き、グループワークでは一人ひとりが意見を述べていました。

インターネットは私たちにとって身近な存在です。

他人事ではなく自分の事として考え、行動してほしいと思います。

5月16日(火)、教職員対象の救急法講習会を実施しました。

いつどこで起こるかわからない緊急事態に備え、心肺蘇生法、AED使用方法の個人スキルの維持、向上を目的として、本校では毎年全教職員を対象として行っています。

講師として、津山圏域消防組合消防本部から3名の方にお越しいただき、心肺蘇生法の一連の手順についてデモンストレーションしていただいた後、参加者全員がグループに分かれ実習しました。

写真①

写真①

【手順とポイント 】

写真① 反応(意識)の確認

・複数回呼びかけ、反応をみる

写真②

写真②

写真② 119番通報とAED手配の依頼

・協力者が複数いる場合は、別々の人に依頼する

・119番通報の際は「意識がない」「呼吸がない」としっかり伝える

写真③ 呼吸の確認

・胸とお腹の動きをみて、普段通りの呼吸がなければ(よくわからない場合も)直ちに胸骨圧迫する

写真③

写真③

写真④ 胸骨圧迫

・強く、早く、絶え間なく!胸が5cm沈むまでしっかり圧迫する

・協力者がいれば1~2分ごとの交代が理想

写真④

写真④

写真⑤ AEDの使用

・パッドを貼っている間も胸骨圧迫は継続する

・AEDのアナウンス通りに行う

写真⑤

写真⑤

参加者は、様々なケースにも慌てず対応できるよう、講師に積極的に質問をしながら丁寧に手順を確認し、終始熱心に講習に取り組みました。

救急車到着までの迅速な一次救命処置が命を救うことの鍵になります。そのことを胸に刻み、全教職員が迅速かつ適切な対応ができるよう日頃から研修を積みたいと思います。

5月15日(月)、看護科1年を対象として看護臨地実習でもご指導をいただく医療法人東浩会石川病院の看護部長 加藤里美先生に、看護学生としてのマナーについてご講演をいただきました。

この講演は、看護臨地実習に臨むにあたって、医療現場における接遇を学び、実習生に必用な接遇の基本を身につけることを目的としています。

接遇とは、社会人にとって大切なマナーの一つで、相手に敬意と思いやりの心を伝えるためのものであると学びました。

そのうち、看護臨地実習では実習生として社会に出ていくため、患者さんや病院でご指導をいただく看護師さん方と関わるときに心掛けたいことを加藤先生の経験をもとにグループワークで実践しながら教えていただきました。

代表生徒から「接遇・傾聴は看護の基本だと思った。学校の授業や実習ができることも当たり前だと思わず家族や先生方、病院の看護師さんや患者さんに感謝して学びたい。また、本を読むことや挨拶を自分からすること、笑顔や報告・相談、グループで声を掛け合うことなど普段学校で教えてもらっていることの大切さを感じた。」と感想を述べ、最後に「同じ看護師という夢を持つクラスの仲間と一緒に頑張っていくのでこれからもご指導をよろしくお願いします。」と講演のお礼を述べました。

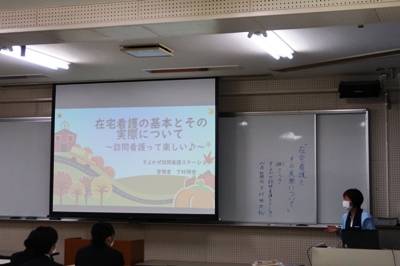

5月15日(月)、臨地実習を前に、訪問看護に対する理解を深めるために、 「在宅看護の基本とその実際について」をテーマに(株)さつき そよかぜ訪問看護ステーション代表取締役 下村明世先生をお招きし、 専攻科2年生に講演をしていただきました。

病院と違い訪問看護では、本人や家族の希望にそった看護ができ、看護師が大きな力になれることや、在宅療養を支援するサービスとして要となり住み慣れた地域や住まいで、安心して暮らし続けられるように支援を行う役割があることなどを学びました。

また、人はそれぞれが違う価値観 (ものさし) を持っているので、相手を尊重することが大切であり、決して自分の価値観を押しつけてはいけないことを教えていただきました。

最後に、生徒代表が「利用者さんの話をしっかりと聞き、考えを尊重することで、その人に合った看護を行うことができるのだと思いました。訪問看護の実習では笑顔を大切にして関わっていこうと思います。」と、下村先生にお礼を伝えました。

5月13日(土)、14日(日)、第70回美作地区高等学校総合体育大会が開催されました。

雨天が予想されるため、総合開会式が津山高校体育館(津山市)で開催され、生徒会執行部、優勝盾返還者、バスケットボール部生徒が津山東高校の代表として参加しました。

天候不良のため、硬式野球の2日目が中止になりましたが、各会場では熱戦が繰り広げられ、選手たちは力を存分に発揮しました。

大会結果をお知らせします。

【陸上競技部】

<女子団体> 2位

【バレーボール部】

<男子> 3位

【バスケットボール部】

<男子> 2位

<女子> 3位

【ソフトテニス部】

<男子> 3位

<女子> 3位

【剣道部】

<男子団体> 3位

<女子団体> 1位

<女子個人> 髙山由衣 1位、原田菜々美 3位

【サッカー部】 2位

【硬式野球部】 3位

【ソフトボール部】 1位

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~