7月23日(火) 公益社団法人岡山県聴覚障害者福祉協議会より、芦田タキ子先生と大西香保里先生をお迎えし、聴覚障害への理解と支援方法について学びました。

先生方から、聴覚障害は「みえない障害」と言われており、理解されづらいということ教えていただきました。

そのため、聴覚障害のある方とのコミュニケーション方法として、筆談をはじめ8種類あることや、通信機器が発達し、昔よりコミュニケーションは取りやすくなってきているが、感情などは文章だけでは伝わりにくいことも教えていただきました。

手話や空書などの特徴についてはお話やゲームを通して学びました。

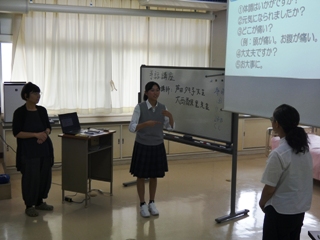

実際に手話や指文字を使って自分の名前をどう表現するか教えていただいたり、自己紹介をしあったり熱心に取り組みました。 また、年代や文化によっても手話や表現方法が違ったりすることも学びました。よく使う挨拶や表現なども教えていただきました。そして、手話や筆談だけでなく、表情をつけることで感情も、より伝わることがわかりました。

最後に生徒たちは、「私たちの生活はすべてが当たり前でなく感謝に包まれていることを感じた。まずは障害の有無に関わらず自分たちから積極的に『相手の伝えたいことを受け取ろう、私たちの思いを伝えたい。』という思いと、言葉や文字だけに頼らず表情なども大切だと学んだ。これからも様々な人や事柄に興味を持ち、生活体験を充実させ、様々な方とのコミュニケーションを積極的にとり、楽しんでいきたい。」と手話を交えて学びとお礼を述べました。