9月4日(木)、東雲祭3日目として体育の部が開催されました。

今年の体育の部は、台風の接近の影響で、安全の確保をした状態で実施できるのか、開催直前まで各所で慎重に協議を重ねました。少し競技時間の変更をすることにはなりましたが、最後まで何とか実施することができました。

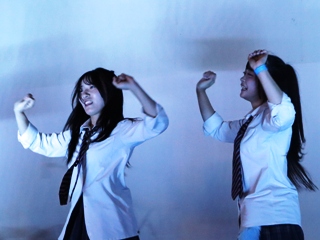

生徒も体育の部を楽しみにしており、時間の変更の意図も汲みながら各競技に全力で取り組みました。また、当初の変更では屋内で開催予定だった応援合戦(チアリーディング)も、生徒の要望から再度協議し、無事に最後まで予定通り屋外での実施ができました。

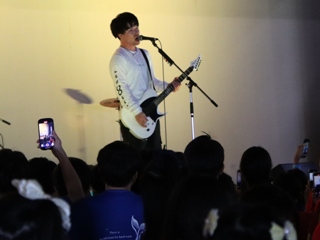

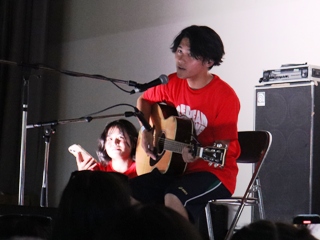

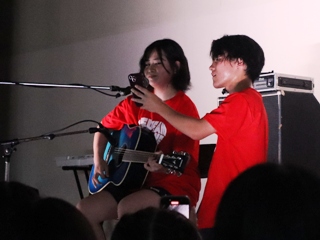

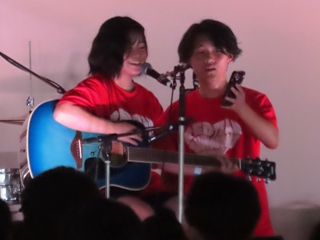

9月3日(水)、東雲祭文化の部も引き続き各企画・展示やステージのパフォーマンスを実施しました。それぞれの想いが展示やパフォーマンスを観る人たちへと伝わり、思いやりあふれる時間となりました。

吹奏楽部のステージ演奏では、部員たちは7月からテーマの「百花繚乱」に寄せてプログラムを組み、練習に励んできました。

当日はオープニングのコンサートマーチ「アルセナール」に続き、能のイメージから作曲された「風姿花伝」を様々な打楽器の奏法などを取り入れ、音楽の雰囲気づくりを大切に演奏いたしました。その後のPOPSステージでは「怪獣」と「DANZEN!ふたりはプリキュア」を、アンコールとして東雲祭テーマ曲でもある「Happiness」をお届けしました。

今後は更にお楽しみいただけるステージを創れるよう、力を合わせて活動していきたいと思います。

9月3日(水)、専攻科1・2年生を対象に、医療法人和風会 中島病院から、がん看護専門看護師・緩和ケア認定看護師 竹内奈々恵先生をお迎えし「緩和ケアについて」と題し、その人らしく最後まで生活することを支援するにあたって緩和ケアの視点からお話しいただきました。

まずはウォーミングアップとして「自分の人生」について考え、二人一組になって話し合いました。

その後のグループワークでは、喪失体験を5色の紙に自分の大切にしている人やモノを書き出してみることで、私たちが何を大切に生活しているのかを改めて感じることができました。

何かを失うことの喪失体験は今まで経験したことのない生徒も多い中、今日の講演を通して改めて「失う」ということの気持ちを深く学ぶことのできる機会となりました。

<生徒の感想>

緩和ケアとは、病気の早期(がん等と診断されたとき)から始まる支援であり、患者ご本人だけではなく、そのご家族も支える包括的なケアであること、身体的な苦痛だけでなく、精神的、社会的、スピリチュアルな側面にも視野を向け、全人的に援助するものであると学びました。終末期の患者さんの気持ちを疑似体験で少しでも感じることができ、この体験を忘れずに今後臨床で働いたときに活かしていきたいと思いました。

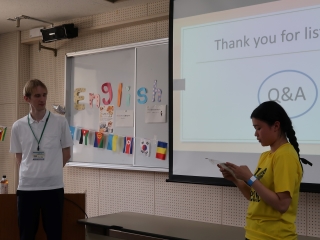

9月3日(水)東雲祭文化の部2日目に 英語同好会の有志メンバーとともに国際交流イベントを企画しました。

ゲストは岡山県国際交流員のカラン・スターク先生です。

日本とアメリカの文化の違いついて対話を交えて話してくださいました。

アメリカ文化といっても、ひとくくりではないこと、各州や各地域によって人々や街、文化が違うことに参加した生徒たちは驚いていました。

最後に、英語同好会のメンバーからお礼の言葉を伝え、企画を締めくくりました。

東雲祭でこのようなイベントを企画、実施したのが初めての試みだったので、今後さらなる工夫を重ねていきたいと考えています。

参加者からも「機会があればまた参加してみたい。」との声をいただきました。

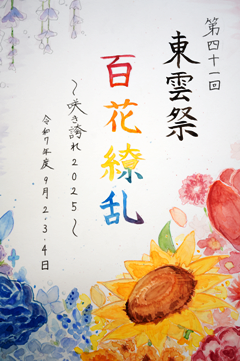

9月2日(火)、 第41回東雲祭文化の部1日目を実施しました。

今年の東雲祭テーマには「百花繚乱~咲き誇れ2025~」を掲げ、様々な企画や展示、またこの準備等も含めて東高に集う人たちの個性があふれる3日間になるよう準備をしてきました。

当日はこうしたテーマへの想いなどを開会式での挨拶やムービーで共有し、ランウェイで各企画、・展示の紹介からスタートしました。

8月30日(土)~31日(日)、岡山県陸上競技場において第58回岡山県高等学校陸上競技選手権大会が開催されました。

この大会は5月の県総体後から目指してきた大会でした。2年生が主体の新チームとなって初の岡山での試合でもあり新チームの力が試される大会でもありました。3年生にとっては高校生活最後の県レベルの大会でもありました。

400mHへ出場した3年生の宮本亮さんは3位入賞と55秒台の自己ベストを目標に臨んだ試合でした。決勝レースでは県総体・中国大会でできなかったことを修正しこれまでで最高のレースができました。高校生のうちに55秒台を出せるよう残り少ない試合を頑張りたいと考えています。

走幅跳へ出場した1年生の中野咲良さんは県レベルでは初めての入賞となりました。目標としていた5mにわずか及ばなかったので次の県高校新人では5mを跳んでの入賞を目指します。

今大会の結果を見て県高校新人での8位入賞を目指せる楽しみな種目がたくさん出てきました。

男子200mの山本大貴さん・木寺優真さん、男子400mの池上正矛寧さん、男子400mHの柳樂良太郎さん、男子円盤投の福井大樹さん、男子4×100mRと4×400mR、女子走幅跳の中野咲良さん、女子三段跳の小橋彩葉さん、女子走高跳の庄司紗恵さん、女子やり投の岩﨑由奈さんと井上友梨歩さん、女子円盤投の岡本弥々さんたちには大きなチャンスがあると見ています。これからの3週間を頑張って県高校新人での8位入賞を目指してほしいと思います。

8月28日(木)、東雲祭体育の部の予行を行い、 開会式から閉会式までを通し、競技や入退場の確認を行いました。

暑い中ではありましたが、係の仕事等、責任を持って果たすことができました。

本番まで1週間を切りました。体調を管理し、素晴らしい体育の部になるように残りの期間の準備を頑張ります。

8月26日(火)、医療法人東浩会石川病院看護師長 横川正行先生を講師にお迎えし、「摂食・嚥下障害の看護」について講演をしていただきました。

高齢者の誤嚥性肺炎は死因の大きな割合を占めており、社会的にも誤嚥を予防することに重点を置いた看護の重要性が高まっていることについて再確認ができました。

患者さんの「食べる」ことを支えるために、患者さんに適した体位の工夫や食事形態の選択、口腔ケアなど具体的に事例を交えてお話をいただきました。10月からの臨地実習では患者さんの日常生活に目を向け、看護をしていきたいと思います。

普通教室棟トイレ

普通教室棟トイレ

夏季休業中に、生徒のみなさんが利用する普通教室棟トイレの洋式化工事を行いました。

これは、PTA寄附(ふるさと岡山“学び舎”環境整備事業)と学校予算によって実現したもので、洋式化の要望が多かった箇所を改修し、8月25日(月)にPTA本部役員の方にお披露目しました。(夏休みに改修できなかった3年生の西側トイレは、3学期に実施予定)

また、みやがわ寮では、学校予算で電気温水器更新とトイレ洋式化の工事を行いました。

同時に、風呂場のシャワー増設と洗面台の温水化も実現し、寮生のみなさんが一段と快適に過ごせる環境が整っています。

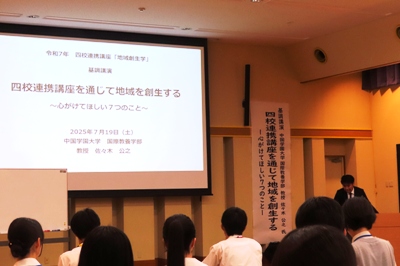

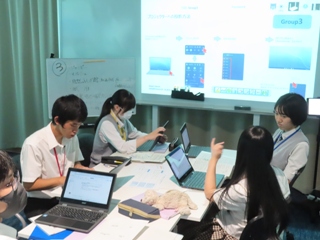

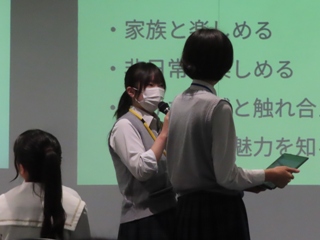

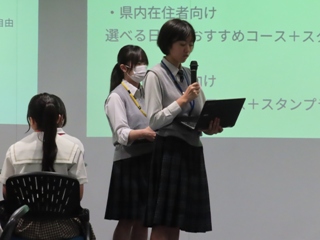

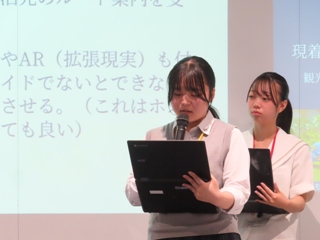

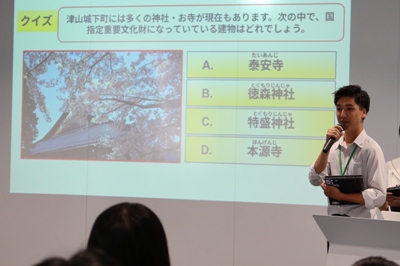

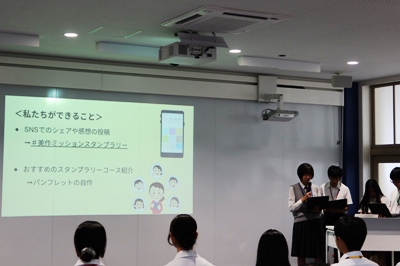

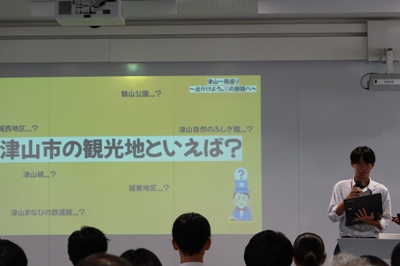

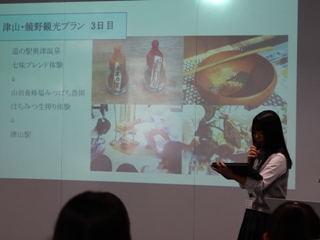

津山市内の県立高校による四校連携講座「地域創生学」が7月19日(土)、31日(木)、8月7日(木)、8日(金)、23日(土)の5日にわたって開催されました。

今年度は「美作地域への誘客プロジェクト」とテーマとしました。本校からは普通科2年生9名が参加しました。9名は、他校の生徒と共に、課題解決のために、講演を聞いたり、課題を洗い出したり、フィールドワークとして、津山城近辺、自然のふしぎ館、城東地区、城西地区の4方面に分かれて見学や担当者の方からのお話をうかがったりしました。そして6つの発表グループに分かれて、ここで得たことをもとに、解決のための提案を行いました。

成果発表会にはお世話になった方に加えて、旅行業者の方にも参加いただきご意見を頂戴しました。

ここでまとめた成果は、10月のみま咲くフォーラムや12月のPBLフォーラムにも参加をして報告していく予定です。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~