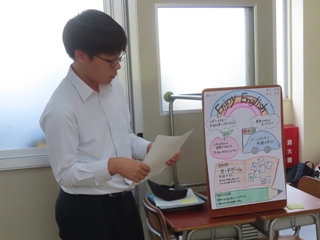

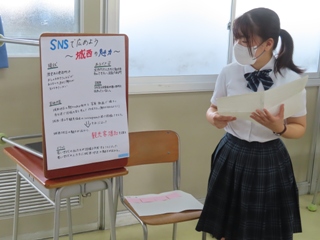

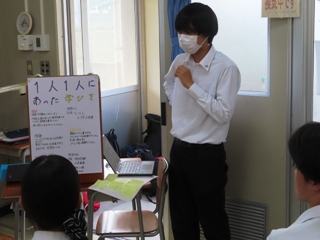

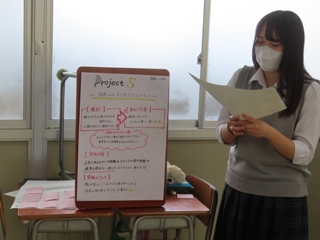

9月30日(火)、普通科2年生が行学 地域プロジェクトの分野別(知和、上山、香北、城西、佐良山、津山市教育事務所)に、それぞれの小グループがポスターセッション方式で発表を行いました。

発表では、担当する地域の現状や抱えている課題、課題解決に向けた今後の取り組みなどについて説明し、自分たちの考えを工夫して伝えるだけではなく、他者の多様な視点や価値観を自らと比較することによって得られる気づきがたくさんありました。

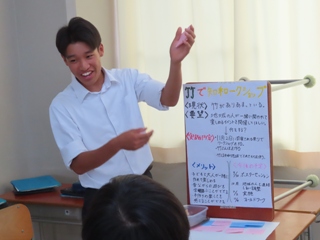

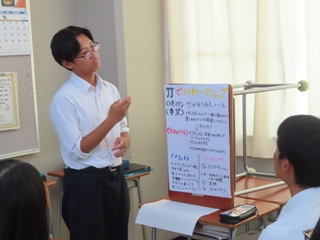

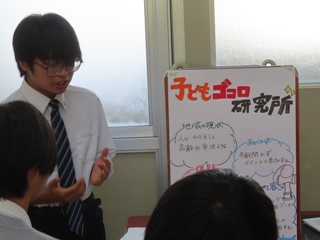

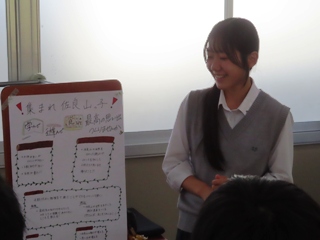

各グループは内容をまとめた1枚のポスターを示しながら説明を行いました。用意した原稿を確認しながら丁寧に伝えたり、ジェスチャーを交えながら生き生きと伝えたりする姿が印象的でした。

聞き手の生徒は、素朴な疑問を投げかけ、質疑応答の後には感想を書いた付箋を手渡し、励まし合いました。

後日、相互のやり取りから得られた気づきを今後の学習に生かすために、グループ内で振り返りを行いました。

地域協働活動コーディネーターの方との面談を通じて、計画の再検討を行います。現在計画している活動が実現可能なのか、地域に求められていることなのか、自分たちにできること・やりたいことは何なのか等、改めてグループ内で話し合いを行います。

そして、11月4日(火)もしくは11月15日(土)に予定しているフィールドワークでは、現地に足を運び、課題解決に向けて前進できることを目指します。

津山鶴山ホテルと津山東高校のコラボランチが、津山鶴山ホテルレストラン(津山市東新町)で10月1日(水)~31日(金)11:00~14:00 各20食ずつ限定で提供されます。

<中華ランチ>

エビチリ

油淋鶏

きのこのスープ

きゅうりの甘酢

さつまいも入りマーラーカオ

牛乳プリン

<洋食ランチ>

ベーコンとナスの

トマトスパゲティ

ガランティーヌ

コーンポタージュ

サラダ

デザートプレート

(ケーキ・フルーツ)

<和食ランチ>

大海老天ぷら・名残り鱧天ぷら

蛤ときのこの土瓶蒸し

菊花和え

秋鮭のまぜ御飯・漬物

さつま芋抹茶パウンドケーキ

9月27日(土)にPTA奉仕作業を行いました。PTA本部役員や事業環境委員の方々が中心となって指揮をとり、保護者と教員が協力して学校周辺の草刈りや掃除をしました。

当日、保護者と教員合わせて96名が参加しました。

広大な敷地のため大変でしたが、声をかけ合いながら取り組み、作業がとてもスムーズに進みました。

皆様のご協力により、とても綺麗になり、生徒たちも心地よく学校生活を過ごすことができています。お忙しい中ありがとうございました。

今後とも本校PTA活動にご協力くださいますようお願い申し上げます。

9月26日(金)に2年のビブリオバトルを、図書委員会主催のホームルーム活動として行いました。

このビブリオバトルとは、「人を通して本を知る。本を通して人を知る。」ことを目的とした、本の紹介コミュニケーションゲームです。今回は一人2分間の形式で行い、各クラスの図書委員が進行役を務めました。

前半は、4人の小グループに分かれて、本を紹介し合いました。後半は、各グループから一人ずつ選ばれた代表者が全体への発表を行いました。

最後に、一番読みたくなった本(チャンプ本)をクラス投票で決定しました。

生徒たちは、笑顔で持参した本を見せ合ったり、本について語り合ったりして、楽しく充実したひと時を過ごすことができました。

<2年生チャンプ本>

2年1組「人生でいちばん美味しい至高のレシピ」 リュウジ著 (ライツ社)

2年2組「大恋愛~僕を忘れる君と~」 大石静 脚本 高橋和昭 ノベライズ (扶桑社)

2年3組「それいけ!平安部」 宮島未奈著(小学館)

2年4組「アルジャーノンに花束を」 ダニエル・キイス著(早川書房)

2年5組「ノンタンがんばるもん」 キヨノサチコ著(偕成社)

厳しい暑さも少しずつ和らいできました。いよいよ読書の秋、到来です。これからも、読書に親しんでほしいと願っています。

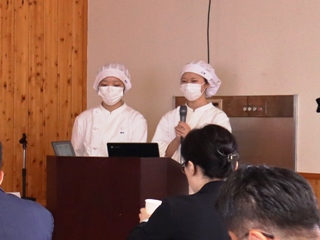

9月23日(火)に、地産地消や食育の推進を目的とした高校生レシピコンテストが開催されました。

今年度で14回目を迎えるコンテストで、津山市、味の素株式会社、株式会社マルイと、津山東高校が連携して行われ、今回のテーマは “脱!野菜不足「だしのチカラで野菜をもっと美味しく!」”です。

地元の食材と味の素の商品を活用しながら、生徒たちが学校で学んだ成果を発表しました。

その結果、グランプリに輝いたチームが1組、優秀賞が2組、そして保護者の方々の投票によって最も多くの票を獲得したチームに贈られるギャラリー賞1組が選出されました。

プレゼン前には、各チームとも真剣に、緊張しながらも協力して調理を行いました。

プレゼンでは、グループごとにテーマを設定し、だしを活かした野菜がたくさんとれる料理を審査員に試食していただきました。

各グループは、これまで準備してきた思いを発表することができました。

グランプリ

チーム名:ぺんたごん

「白菜と豚肉のミルフィーユ」は、白菜・水菜・豚肉を交互に重ねてだしなどで煮るだけで完成し、手順が少なく、作りやすい料理となっています。また、つけるタレによっても味変ができ、津山産ショウガを使っているところもポイントです。

「白だしきんぴら」は、普通のきんぴらと材料が違い、主菜とも合わせて考え、色が少なかったので、黄色のパプリカを加えることで彩りを良くしました。また、津山産ショウガ使って、ご飯にも合う味にしています。

グランプリを受賞して、 「まさかグランプリに選ばれると思っていなかったので、嬉しかったです。これから開催される様々なコンテストでも、上を目指せるように頑張りたいと思います。 」

優秀賞(津山市)

チーム名:うちら”ヘルシンジャー”

「VEGELOVE BOWL」は、野菜とお肉、魚がたくさん入ったカラフルなVEGELOVE BOWLで、ドレッシングは津山産のショウガを使ってさっぱりするものにしました。栄養が豊富なので食べながら健康的なダイエットができます!作り方も簡単で手軽に沢山の野菜を美味しく摂れます。

「やさいとらんといけんでしょうが〜!スープ」は、野菜たっぷりで津山産のショウガを使うことで、地元の農家さんを応援できて環境にもやさしく、栄養たっぷりで体をぽかぽか温めてくれダイエット中でも安心して飲めます。毎日飲んでも飽きない、体にやさしいスープです。

優秀賞(味の素)

チーム名:#DASHtag

「和風米粉グラタ」は、小学生が嫌いな野菜と不足しがちな野菜を取り入れ、苦手克服+野菜不足解消ができます。また、米粉を使いグルテンフリーにしたことで、消化に優しく、小麦粉アレルギーの方でも食べることができます。牛乳が苦手なお子様でもだしを使うことでホワイトソースの牛乳感をなくし、日本人の口に馴染みのあるものになっています。

「サーモンのタルタルサラダ」は、層にすることで見た目を良くし、食欲をかきたてるようにしました。やさしお®を使うことでなるべく減塩し、レモンを使うことでサッパリ感を出しました。潰したゆで卵にマヨネーズを和えることでしっとり感を出し、ペーストにした人参に出汁を加えることで、人参の風味を減らし、食べやすくしました。

ギャラリー賞

チーム名:難消化性多糖類

「とろふわ梅しそお好み焼き」は、お好み焼きの生地は、4種類の野菜と芋で生地が成り立っており、野菜を千切りにすることで消化吸収が良くなります。自分の好きな食材を使って、アレンジをしたりできるので夜食やおかずの一品として活躍し、アレンジ次第で、子供から大人まで食べることができます。

「百香煮〜豆乳仕立ての揚げナス〜」は、栄養を閉じ込めた「揚げナス」を皿に盛ってから、スープを入れることでナスの色がスープに出ないようにしました。揚げナスやマッシュルーム以外にも他の食材を入れてアレンジをすることで他の効果を得ることができるので、お酒のおつまみやおかずの一品として活躍します。”

審査員の先生方からは、「どの作品も甲乙つけがたく僅差だった。」「各チームプレゼン力があり内容が伝わった。」と総評していただきました。今回のレシピ考案で、地域の食材や食材の持つ力についてさらに考えるきっかけになりました。また、チームで共同してアイディアを生み出す面白さにも気付くことができました。

今後、グランプリレシピはスーパーマーケットMARUIの店頭にパネル展示され、レシピの配付、商品化していただく予定です。また、 MARUIフードフェスタ2025が、11月1日(土)と2日(日)にグリーンヒルズ津山・リージョンセンターで開催されます。1日は、グランプリを獲得したチームの「白菜と豚肉の鍋」が、2日は、優秀賞を受賞したチームの「米粉グラタン」がともに500食試食提供されます。

9月19日(金)、1年生を対象とした教育相談講演会が行われました。講師は本校にてスクールカウンセラーを担当してくださっている矢萩小百合先生です。

矢萩先生は、本校のスクールカウンセラーとして8年間お世話になっており、これまで多くの生徒たちの学習・人格・社会・健康面における発達をサポートされてきました。

今回は、生徒それぞれの発達に即して、自己理解を深めさせ、人格の成長への援助を図ることを目標に、「心と体のパワーアップ」と題してご講演いただきました。

講演では、人間の心には「不安サイクル」と「安心サイクル」があることを説明され、「不安サイクル」を「安心サイクル」に変えるための具体的な方法も教えていただきました。

生徒たちはその方法を実践し、自分にはどの方法が合っているのか、どのような考え方をするのが良いのかなど、お互いの意見を共有しました。

生徒代表挨拶では、代表生徒が今回学んだことを今後の生活において意識的に行っていく旨とともに、講師の矢萩先生に感謝を述べました。

今回の講演で生徒たちは、気持ちの切り替え方や、前向き・肯定的な考え方を学び、自身の気持ちと向き合うきっかけにもなりました。

9月19日(金)、普通科2年生を対象に進路講演会行われ、大学での学びに関する興味関心を喚起することによって、生徒一人ひとりの進路意識の高揚を図ることを目的に一般社団法人大学イノベーション研究所

所長 山内太地先生をお迎えして、お話していただきました。

大学で学ぶ意味や大学と専門学校の違いなどについてわかりやすく、具体例を用いながら、話していただきました。また、生徒もメモを取りながら、真摯な態度で講演に臨んでいました。

講演の合間の休憩時間も疑問点や気になった点について生徒同士で話し合う場面も見られました。

山内先生への質問コーナーでは、代表で5名の生徒が前に出て質問し、大学の選び方や人前での話し方、残りの高校生活でやっておくとよいことなど生徒からの質問に対して、ご丁寧に話してくださいました。

生徒代表挨拶は、「自身の進路について考えてはいたけれど、深く考えて行動にする必要があると改めて実感しました。」と述べました。

今後は、科目選択に向けてより進路を意識する必要があります。この講演会をきっかけに生徒自身が考えて行動できるようになってもらいたいと思います。

9月10日(水)食物調理科3年生の課題研究の時間に、津山工業高等専門学校の留学生レクシーさん(インドネシア出身)とドリアンさん(クロアチア出身)が参加して、一緒に和菓子作りをしました。

初めに二人から、自己紹介も兼ねて母国の紹介をしてもらいましたが、どちらもとても工夫されたプレゼンテーションで、一同感動しました。

実際の調理では、「フルーツ大福」と「うさぎの桃山」作りに挑戦。食物調理科3年生の慣れた手つきに比べて、二人の留学生は慣れない調理に苦戦しつつも、やり方やコツを教えてもらいながら無事完成することができました。

和菓子作りをしながら、お互いの国のことや学校生活のこと、好きな音楽、アニメの話など食以外の話でも大盛り上がり!楽しく充実した国際交流をすることができたと思います。

最後は自分たちが作成した和菓子を、みんなでテーブルを囲んでおいしくいただきました。

今回の交流を通して国や文化が違っても、「おいしい」という気持ちは世界共通だということ、そして一緒に何かを作り上げることで、心の距離が縮まるという大切なことを学びました。

この貴重な経験を忘れずに、これからも食を通して人を笑顔にできる調理師を目指して、日々の勉強や実習に励んでいきたいと思います。レクシーさん、ドリアンさん、本当にありがとうございました!

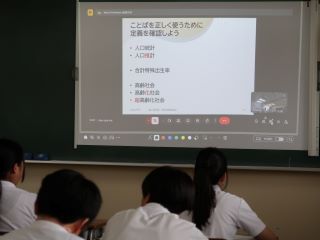

9月9日(火)、普通科1年生を対象に岡山大学の吉川幸先生から「探究活動のレベルアップのために」というテーマで講演していただきました。

講演の中では、説得力のある表現をするためにデータを活用すること、探究活動には明確な正解がないことなどの話がありました。

生徒たちはメモを取りながら真剣に話を聴いていました。

来週からは津山市の未来を考える「SIM 津山」プロジェクトがスタートします。これまで学習したことを生かし、より良い津山市を提案できるように活動していきます。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~