7月26日(水)~8月9日(水)、行学 地域企業プロモーションビデオ制作講座を学んでいる普通科2年生が、地域に貢献している地元企業の中で、生徒が興味関心を持った企業へアポを取り、取材に行ってきました。

生徒たちは緊張しながらも、インタビューや写真の撮影を行い、地元で活躍されている企業のことをより知ることができました。

今後、取材内容をもとに講座を通してPV(プロモーションビデオ)制作に取り組んでいきます。

7月26日(水)~8月9日(水)、行学 地域企業プロモーションビデオ制作講座を学んでいる普通科2年生が、地域に貢献している地元企業の中で、生徒が興味関心を持った企業へアポを取り、取材に行ってきました。

生徒たちは緊張しながらも、インタビューや写真の撮影を行い、地元で活躍されている企業のことをより知ることができました。

今後、取材内容をもとに講座を通してPV(プロモーションビデオ)制作に取り組んでいきます。

8月の城西公民館でのボランティア活動は、幼児向けに読み聞かせや水遊び、小学生へのスライム作りのサポートとして参加しました。

絵本をじっと見つめる目やスライム作りを楽しんでいる声を肌で感じることができました。

また、主催の目的を教えていただき、大学生や中学生のボランティア同士との交流もでき、多くの学びになりました。

各地域の社会福祉協議会主催の夏のボランティアでは、保育園や病院、高齢者施設等で活動しました。本校からは合わせて約100名の生徒が参加しました。

その他にも、多くの生徒が夏休みを利用して、各公民館や中学校で行われた学習支援ボランティアや、津山青年会議所主催の衆楽園竹あかりイベントに運営スタッフとして参加し、地域の方々と交流しました。

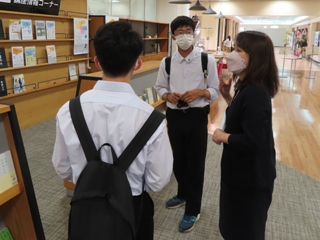

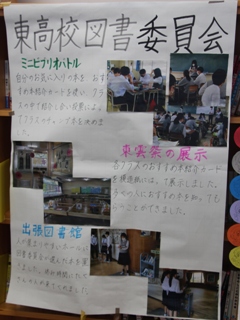

8月8日(金)、美作地区図書委員会交流会が津山工業高校図書館で行われ、本校図書委員(2年3名・1年1名)が参加しました。

この交流会は、美作地区の図書委員が交流を深め、各校の委員会活動を活性化することを目的として、毎年、行われています。

最初に、各校の委員会活動を紹介した後、グループに分かれて自己紹介を行いました。次に、一人4分ずつブックトークを行いました。事前に作成したポップと持参した本を見せ合いながら、熱心に本について語り合っている姿が印象的でした。

続いて、各グループ対抗の図書館クイズを行いました。さすが図書委員だけあって本好きの人が多く、大いに盛り上がりました。最後に、グループ毎にフリートークを行い、すっかり打ち解けた生徒たちは楽しい時間を過ごすことができました。

今回作成したポップは、秋に、津山市立図書館で展示される予定です。各校の図書(文化)委員と触れ合うことで、生徒たちは大いに刺激を受けることができました。

今後の委員会活動に活かしてくれるものと期待しています。

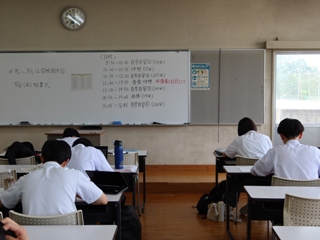

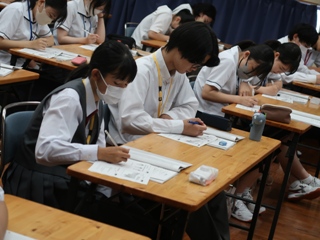

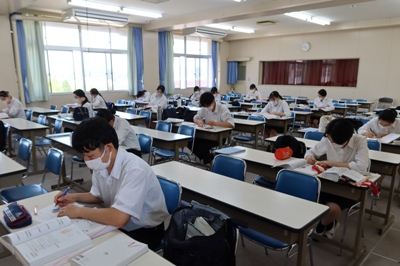

7月31日(月)より、3年生を対象とした「夏季学習セミナー」が始まりました。

自分で学習計画を立てて、自学自習に取り組む習慣を身に付けることを目標としています。8:30から16:45までの間、休憩は3回のみ。生徒たちは黙々と勉学に励みました。

5日間に渡るセミナーを終え、閉会式では学年主任、進路支援部長より5日間の労いの言葉と夏休み中の家庭での学習に際し、これからが本当の始まりだという激励をいただきました。

参加者からは「初めは慣れず、なかなか集中することができなかったが、だんだん時間配分が上手になり、上手く切り替えながら取り組むことができるようになった。」という声を聞くことができました。

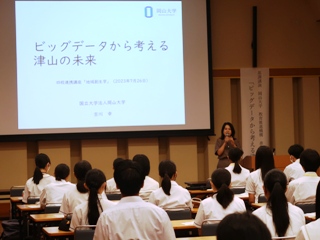

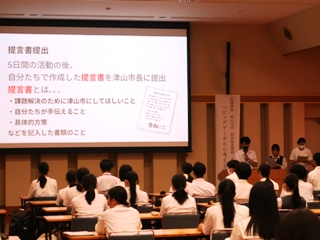

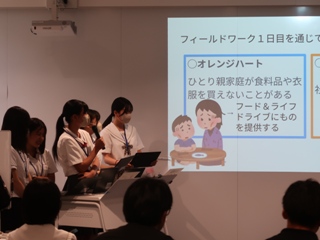

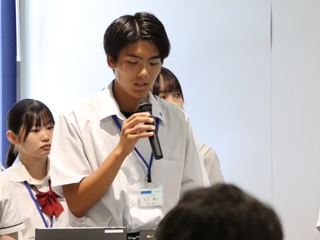

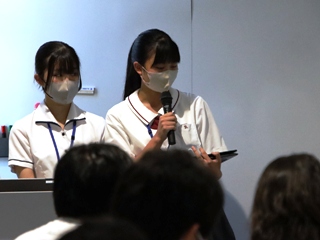

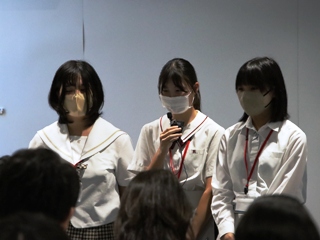

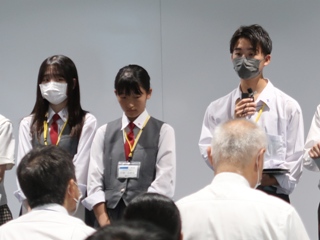

7月26日(水)~8月1日(火)の5日間、津山市内の県立高校四校(津山、津山東、津山工業、津山商業)による四校連携講座「地域創生学」が開講されました。

今年は本校から普通科2年生11名の生徒が参加し、「地域の未来をデザインする」のテーマのもと、「産業」「観光」「医療・福祉」「教育・人材育成」の4分野に分かれて活動しました。

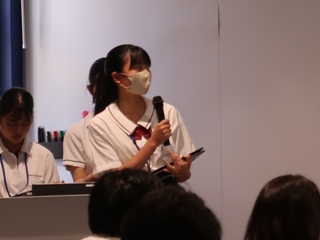

初日の開講式では本校の西下陽子さん(鶴山中出身)が生徒代表挨拶を行い、基調講演の後、グループエンカウンター・昨年度の報告・津山市からの現状説明がありました。

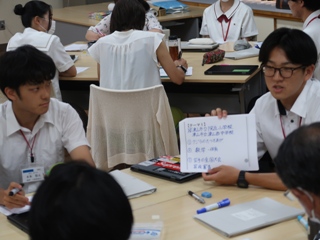

2・3日目は、各分野に分かれてワークショップやフィールドワークなどを行い、地域の現状について理解を深めました。

(写真は教育・人材育成分野)

4日目は、各グループで話し合いを進め、これまでの学びから課題解決に向けた案を、津山市に提言するかたちでまとめました。

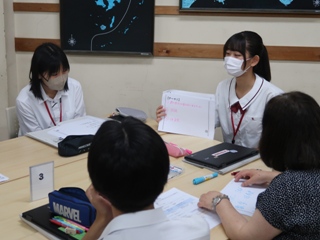

最終日は、成果発表会が行われ、フィールドワーク等でお世話になった方々にもZoomで参観していただきました。

初日は初めて話す人同士で堅さが見られましたが、5日間の活動を通して、活発に意見を交わせるようになり、生徒の成長が感じられました。

食物調理科3年生が津山鶴山ホテルで実習の一環として、コラボランチのメニュー開発をさせていただきました。

このメニューは、8月1日(火)~31日(木)限定で津山鶴山ホテルにて提供しています。(なお、8月12日~14日は提供していません。ご注意ください。)

コラボランチでは、「松花堂風弁当」をテーマにした日本料理、「夏バテ防止」がテーマの西洋料理、「出会い」がテーマの中国料理の3種類を考案しました。

校外実習期間中に、プロの方々からご指導いただきながら、お客様に喜んでもらえるようなメニューに仕上げています。旬の食材や、県産食材を取り入れどのメニューも夏にぴったりのランチです。

7月10日(月)~25日(火)、食物調理科3年生が津山市内の9施設で校外実習を行いました。生徒たちは、期間のうち10日間、各実習場所で新入社員と同じように指導をしていただきました。校内で学習した知識や技術をもとに、さらに調理技術の向上、応用力、実践力を身に付けることを目的としています。

最初、生徒たちは緊張した様子でしたが、実習を重ねるにつれ社会人としての自覚が芽生え、働くことを意識しながらの実習となりました。将来の進路選択にもつながりました。

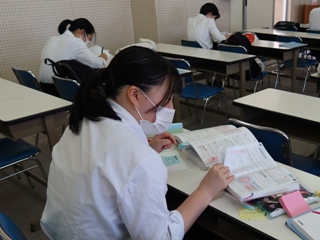

7月25日(火)~27日(木)の3日間、本校を会場に第113回看護師国家試験対策セミナーが行われました。実施場所を2か所に分け、感染予防対策をとりながら行いました。

本セミナーの目標として、3日間自学自習により学習に集中すること、そしてセミナー後も継続した取り組みができるよう学習方法を工夫すること、クラス全体で協力できる体制づくりを行うことを掲げ、各自で学習計画を立てセミナーに臨みました。

1学期が終了し、猛暑の中でのセミナーでしたが、3日間体調不良者もなく、集中して学習に取り組みました。学習を深めていく中で、人体の解剖生理の重要さを改めて感じました。

1日の学習のまとめをお互いにアウトプットすることで学習内容の再確認をし、また、自分自身の苦手分野についても、お互いに学習方法をアドバイスしてもらうなど有意義な時間になりました。

3日間の短期間でしたが、集中してセミナーに参加することができました。

受験は団体戦であること、一人一人の意気込みや姿勢が国家試験合格に結び付くことを再確認できたセミナーでした。

7月21日(金)~23日(日)、道北アークス大雪アリーナ(北海道旭川市)において、令和5年度全国高等学校総合体育大会少林寺拳法競技大会 兼 第50回全国高等学校少林寺拳法大会(インターハイ)が開催されました。

本校から岡山県代表として女子単独演武に岸本莉実さん(普通科3年)が出場しました。

予選では一部納得いかない部分があったものの、落ち着いた演武を行うことができ、ベスト32に入り、準決勝に進出することが出来ました。翌日の準決勝では、力強く切れのある演武を行うことができましたが、残念ながら点が伸びず決勝戦に進むことはできませんでした。

今後も自らの感覚を大切にしながら、より高い演武を目指して精進していきます。

7月21日(火)、岡山県聴覚障害者福祉協会より芦田タキ子先生と大西香保里先生を講師にお迎えして、手話を通して聴覚障害者への理解とボランティア活動の重要性を学び、職業観を育むことを目的として看護科1年生が手話を学びました。

最初に担任より講師の先生お二人をご紹介させていただき、お二人のうちお一人が聴覚に障害があるのか生徒たちに質問をしたところ、分からないので印象で答えていました。 先生方の見事な演技に半数以上の生徒が不正解となりました。

このことからも聴覚障害は「みえない障害」と言われており、理解されづらいということを実感し、学ぶことができました。

聴覚障害のある方とのコミュニケーション方法として、筆談をはじめ8種類あることや、その特徴を講義やゲームを通して学びました。

実際に手話や指文字を使って自分の苗字をどう表現するか教えていただき、生徒たちは互いに自己紹介し合い、熱心に取り組みました。

また、先生から聞こえないことで困ることや生活の工夫点なども教えていただきました。

生徒から先生方へも積極的に質問を行い、「もし聞こえたとしたら何を聞いてみたいか。」という質問に対し、先生の過去の経験から「自分の子どもの声が聴きたい。」というお答えに、涙を流す生徒も多くいました。

最後に生徒代表が、本校のホームページを見てこの手話講座を楽しみにしていたことを伝えた上で、「私たちの生活はすべてが当たり前でなく感謝に包まれていることを感じた。まず障害の有無に関わらず、相手の伝えたいことを受け取ろう、私たちの思いを伝えたい、という思いで関わっていくことが大切であると学んだ。これからの生活にもさまざまな方とのコミュニケーションを積極的にとり、楽しんでいきたい。」と感想とお礼を述べました。