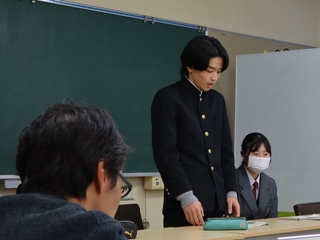

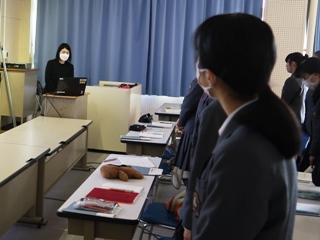

12月19日(火)、第2回地域未来創造会議を開催しました。この会議は、高校生が中山間地域の方々と協働して課題解決に取り組む事を目的とした事業の一環として開催されているものです。

同日開催された2年行学の全体発表会後、大学、地元企業、自治体、地域団体、地域コーディネーターの方々にお越しいただき、 本校からは生徒代表として普通科2年生4名が出席しました。

生徒の活動報告では、4月から現在までの地域プロジェクトの活動を振り返りながら、活動を通して考えたこと、成長できたこと等を熱い思いを持って発表しました。

また、会議の参加者から、「今の活動を後輩に引き継ぐことが必要だ。」というご助言をいただいた際、真剣な眼差しでうなずきながらメモをとる姿が印象的でした。

行学の授業内での2年生の地域プロジェクトは本日の発表会で終了しますが、今年度中は現在計画中の活動や後輩への引き継ぎなどを行い、第3回の会議で報告を行う予定です。

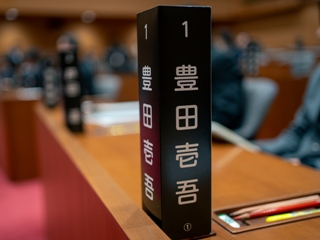

12月19日(火)、 岡山県議会本会議場にて岡山県高校生議会が開催されました。

県内の17校が参加し、それぞれ県議会の各委員の方への質問を行い、委員長もしくは副委員長から答弁を受けるという内容でした。

本校からは、参加を強く希望した生徒会執行部2年生4名が高校生議員として質問しました。本校は、総務委員長に対し、「岡山県のイメージアップについて」、「若者の投票率増加について」の2つの内容の質問をしました。

当日を迎えるまでに岡山県の政策について調べ学習や討論を重ね、また、議会事務局の担当の方と何度も質問の練り直しを行いました。

当日は、4名とも堂々とした態度で17校のトップバッターを務め、用意した質問以外にも、答弁に対する再質問をするなど高校生議会の空気を作れたように思います。

生徒たちは、他校の質問、答弁を聞き、学んだことも多くとても貴重な経験となりました。

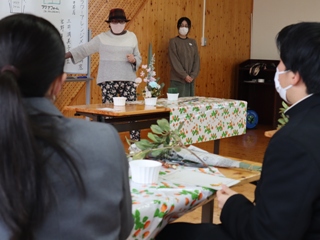

12月19日(火)、食物調理科3年生を対象にフラワーアレンジメントの特別講座を行いました。講師は、有限会社土井花店代表取締役専務 土井満美子先生と従業員の宮野夏海先生です。

食卓を演出し、料理の価値を高めることができるフラワーアレンジメントをスペシャリストから学び、調理師としてのキャリア意識を育てることを目的としてフラワーアレンジメントを学びました。

今回はシックな雰囲気の花材で、クリスマスをテーマに生けていきました。

花材には、コチア、スイトピー、シャリンバイ、カーネーション、コットン、ニューサイランの6種類を使用しました。

3年生は華道も習っていますが、また違った生け方に苦戦しつつも、講師の先生に教えていただきながらバランスを見て楽しくフラワーアレンジメントを体験することができました。

ニューサイランという長い葉の花材によって、曲げたり、裂いたりすることで雰囲気ががらりと変わり個性のある仕上がりになりました。

生徒からは「花が好きな家族に渡すのが楽しみ。」、「講師の先生のアドバイスで、とても変化した。プロは凄いと思った。」などの感想がありました。

12月17日(日)、 PLATPORT(津山市押入)において 「ここでしかできない体験をあなたに!Christmas」イベントで、子どもを対象としたクリスマスケーキ作りに調理研究同好会が参加しました。

時間を区切って3回体験が行われ、1回につき4~6名、2歳から小学5年生と幅広い年齢の子どもたちに体験してもらいました。

事前にスポンジを焼いてスライスをし、生クリームも泡立てて準備をし、子どもたちにはスポンジにクリームを塗ってもらうところからスタートしました。

デコレーション用の回転台にナッペ用のへらを使い、持ち方から塗り方を高校生がアドバイスしながら、子どもたちが一生懸命塗っていきました。

生クリームを絞るのも、思い思いに絞ってもらい、最後に大きないちごや砂糖で作ったサンタさんやキノコ、チョコレートの家やプレートをおいてお一人1台ずつ持って帰ってもらいました。

最初は恥ずかしそうにしていた子どもたちも、優しく高校生が声をかけたり手を取って一緒に作業したりすることで打ち解けることができ、30~40分で完成させることができました。

高校生もはじめは緊張し、上手く説明できるか、2歳の子どもたちが本当にできるのか不安だったようですが、子どもたちの器用さに驚き「上手!」「将来、パティシエになれるね。」などと自然に声が出ていました。

なかなか日頃子どもたちとふれあうような活動がないため、今回つかの間の癒やしと、わかりやすく伝えることの難しさを知り、それぞれ工夫しながら活動をすることができました。

今回は3年生のみの参加だったため、1・2年生にも引き継ぎをしっかりしておこうと思いました。

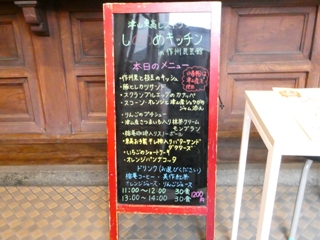

12月16日(土)に作州民芸館で今年度1回目のしののめキッチンを開催しました。

今回は初めてカフェメニューを提供し、2段のお皿に作州黒と枝豆のキッシュ、カツサンド、スクランブルエッグのカナッペ、スコーン、オレンジと津山産ショウガのジャム、りんごのプチシュー、榕菴珈琲入りスノーボール、生徒手作りの干し柿入りバターサンドダクワーズ、抹茶クリームのモンブラン、いちごのショートケーキ、オレンジパンナコッタを盛り合わせ、ドリンクとして榕菴コーヒー、美作産紅茶、オレンジジュース、りんごジュースを提供しました。

3年生8名での開催となり、限定60食とはいえ非常に忙しく、調理担当も接客担当も慌ただしく動き回りましたが、さすがに3年生となれば良く気がついて動き、手際も良くお客様に満足していただくことができました。

生徒たちは3年間いろいろ料理を学び、今年は製菓の授業もありました。製菓の道に進む生徒もいるので1度は挑戦してみたかったメニューでしたが、試作をして上手くできたものも、大量に作るため、思ったようにいかなかったこともありました。

お客様に喜んでいただくことを第一に考えて作り、お客様からは大変好評で見た目も量も満足していただけ、作り方を知りたいという声もいただくことができました。

今年度、もう1回は実施したいと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。

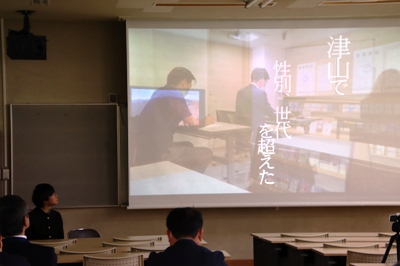

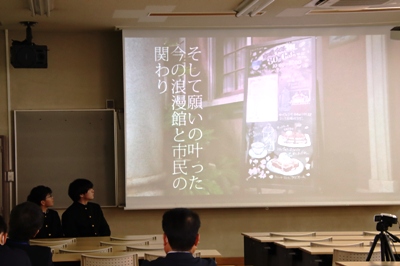

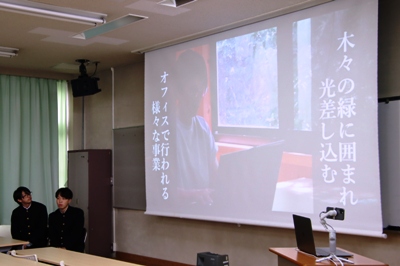

12月15日(金)、地域企業プロモーションビデオ制作発表会を行いました。

夏に取材をしてから発表会まで、講師の榎田先生に監修をいただきながら地域で頑張っている人たちの魅力を最大限伝えられるよう生徒たちは準備してきました。その成果を、実際に企業の方にもご来校いただき、発表しました 。

本校生徒へは1・2年生の普通科を対象にオンラインで発表会の様子を放映しました。

この講座では「本気で働く大人に出会う」ことを通じて「自分の将来に真剣に向き合う」とともに、「認知開発力を養う」ことを目的としていました。

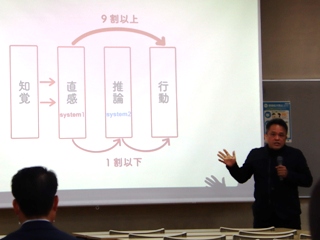

実際に動画を発表する前に、榎田先生からこの講座の意味や動画の構成の意味を考えるために必要な思考方法について、ご講演いただきました。

本来であれば多くの時間を使って行っていただく内容を、短い時間に凝縮していただき、なぜ音だけでなく、言葉だけでなく、映像を使うのか、ということや、人間の知覚・行動に関する講義をいただきました。

特に生徒には「なぜ勉強するのか、それは幸せになるためである。」という話が響いていたようでした。

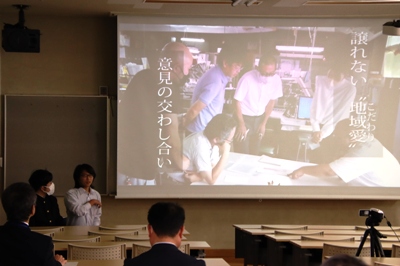

生徒の発表は榎田先生の進行のもと行われました。

生徒たちは自分の言葉で、講座を受けて考えたこと、企業や団体に取材に行って感じたこと、動画に込めた想いなどをそれぞれ発表し、企業の方からも「感動した。」といった声をいただくことができました。

ここでは一つ一つを細かく紹介しきれませんが、ご来校いただいた企業の皆様には生徒の制作した動画について、また生徒の想いに対してとても熱いコメントをいただき、生徒にとっても有意義な時間となりました。

全ての発表が終了した後、安東校長よりいただいた講評では、取材を受けてくださった皆様、ご来校いただいた企業の皆様への感謝の気持ちがしっかり伝わっていること、これからもっともっと学んでいってほしいことなどを生徒に伝えていただきました。

一旦会を終了し、企業の皆様を見送った後、企業動画のメンバーで振り返り会を行いました。

榎田先生から改めて講評と、この講座で生徒が身につけたことについて言及していただきました。とても元気と勇気をいただけるお言葉をいただきました。

また、生徒一人一人この講座を通して学んだことや考えたことを全員で共有しました。初めてのことに挑戦し、形にできたことによって、とても達成感溢れる顔をしていました。

振り返り後には、生徒一人一人に榎田先生から修了証が手渡されました。

この講座を通して、難しいことや壁にぶつかることもたくさんありました。それを生徒たちは榎田先生をはじめとする周りの人からのアドバイスや、取材した企業や団体の皆様の姿から力をもらい、何とか乗り越え発表会の日を迎えることができました。それぞれがこの経験を、いつか自分や周りの人が苦しんだときの支えとなるような、そんな深い学びにつなげていってもらえたらと想います。

今回制作した動画については、津山東高校YouTubeチャンネルで公開しています。

ご協力いただきました企業や団体の皆様、そして全面的にご協力いただきました榎田先生、大変お世話になりました。ありがとうございました。

津山東高校 YouTubeチャンネル はこちら

今回動画制作をさせていただきました企業・団体様(順不同)

▶️有限会社アンジェ

▶️株式会社 ウェブおかやま

▶️ 株式会社キャリアプランニング 津山まちなかカレッジ

▶️オカラクミート株式会社

▶️株式会社 津山朝日新聞社

▶️城西町づくり協議会

▶️富士パレット株式会社

▶️株式会社くらや

▶️津山東高校

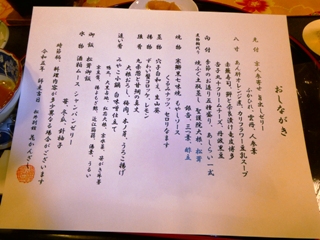

12月14日(木)食物調理科1年生は、京都市勧業館「みやこめっせ」(京都市左京区)で2日間開催されている「第117回京料理展示大会」の見学に行き、その後、松井旅館別館「はなかんざし」で日本料理のマナーを体験しました。

下鴨茶寮(本校卒業生が携わった展示作品)

下鴨茶寮(本校卒業生が携わった展示作品)

京都勧業館「みやこめっせ」の会場には、京都の多くの料亭からそれぞれの代表的な京料理が展示されており、豪華な季節ごとのもてなし料理や懐石料理などに、生徒たちはカメラを構えて熱心に記録をしていました。

また、ステージでは、生間流式庖丁といって、狩衣姿でまな板の上の鯛に直接手を触れずに庖丁刀で切り分ける技の実演や京料理だしの取り方教室などが行われ、生徒は興味深く見学しました。

その後、松井旅館別館「はなかんざし」に移動し、先付けから一品ずつもてなされる京料理をいただきながら日本料理のマナーを楽しみました。

松井旅館には、この春、就職した先輩が勤務しており、この日の料理を作ってもてなしてくれました。

生徒たちは、お造りの歯ごたえ・味が印象的だったり、泡醤油を初体験したり、揚げ物のずわい蟹コロッケは、ズワイガニの身がぎっしり詰まっていることに驚いたりしていました。

最後の水物、酒粕ムース、シャンパンゼリーが提供されるまで2時間の食事でしたが、生徒は写真を丁寧に撮りながら日本料理を学びました。

また、料理長に「泡醤油」の作り方を質問して、丁寧な説明をいただきました。

食事後、生徒代表が、おかみさんはじめ、スタッフの皆さんにお礼を伝えました。

帰り際には、バスまで卒業生やスタッフの方が見送りに来てくださり、おなかも心も温まる研修を終えることができました。

12月13日(水)、食物調理科3年生を対象に蟹ヶ峪エコファーム代表福井利夫先生からタイの伝統工芸であるフルーツカービングを教えていただきました。熟練した技術により芸術的な作品が生まれることを知り、体験することで他国の食文化に興味関心を高めることを目的として実施しています。

材料は例年とあまり変わりませんが、求められる技術が高度になり完成品も年々難しくなっていっています。生徒たちはカービングナイフの使い方に戸惑っていました。

今回の材料はキウイとリンゴでしたが、どちらの果物も深く刺さないと離れず、力を入れ過ぎると傷ついてしまいます。

福井先生は慣れた手つきで進めていかれますが、同じようにはできず生徒は苦戦していました。それでも、福井先生の手元を見ながら集中して取り組み作品を仕上げる姿も見られました。

基本的なカービングナイフの使い方から、難易度が高いりんごの切り方まで教えていただきましたが、これらの技術を習得するまでには、相当の時間と練習が必要であることもわかりました。

今回学んだ技術や感性を、卒業制作展示発表会や社会に出た時に活かしていきたいと思います。

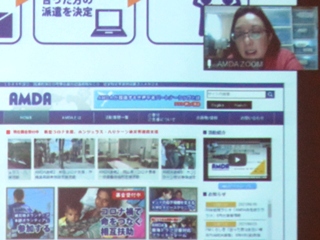

12月13日(水)、オンラインにより「国際看護について」の講演を行いました。講師に特定非営利活動法人AMDA GPSP推進戦略局ネパール担当部長 ジョシ あるちゃな先生を迎え、国際看護の概念、災害・紛争時における国際救援や開発協力活動など、AMDAでの活動をもとにお話をしていただきました。

ジョシ先生からは、最初、日本に来た時の様子が説明されました。外国人が少ないため英語も通じず、外国人を受け入れてもらえない雰囲気があり、実際拒否をされたこともあったそうです。現在は社会のグローバル化が進み、日本人の意識も変化しつつあり、海外に興味を持つ人も増えているということです。

AMDAの活動についても映像をもとに紹介をしていただきました。活動は紛争に伴う難民支援・災害時の救援活動など多岐にわたり、医療関係者だけでなく多職種の協力のもと支援が行われている現状を知ることができました。

また、「国際看護」とは必ずしも海外を訪れ活動することではなく、身近な医療現場でも国際化の中でできることがあること、例えば海外の方が病院を訪れた際に受け入れる側も、受診する側も不安がある。そのような場合にどのように対応したらよいのか各自で考えて欲しいと言われました。

最後に「国際看護」は自分のできることから始め、その国の文化・宗教や生活習慣でのルールの違いを理解することが大切であることを教えていただきました。

生徒代表が、「支援にあたっては文化の違いを事前に把握した上で、自分の立場や役割を把握し、お互いのプライドを大切にすることを教えていただいた。」「看護師になる専攻科生として、相手を理解して支援を行うために、支援の対象となる人の生活習慣や文化、習慣を尊重しながら、自分自身にできる支援とは何か考えながら今後に繋げたい。」とお礼の言葉を述べました。

今回の講演は、来春より臨床現場に立つ生徒たちにとって、相手を理解し尊重することの大切さ、「国際看護」は自分にできる身近なことから始まるということを教えていただいた貴重な時間になりました。

12月13日(水)、看護科3年生を対象に津山第一病院看護師長 岡田陽子先生をお招きして、「私の看護観」というテーマで講演をしていただきました。

「看護職の倫理綱領」を用いながら、私たちの行動や看護実践を振り返り、看護職の責任について考える機会となりました。

先輩看護師の経験に基づいたお話は、生徒自身の職業観の育成に大いに役立たせることができました。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~