1月12日(金)、一年生百人一首大会を開催しました。

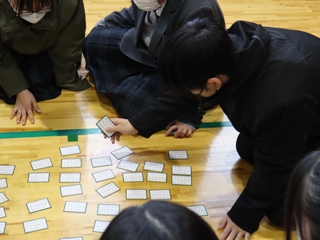

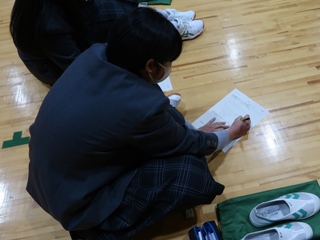

体育館で生徒を18グループに分け、日本の古典文化に触れながら、学年全体で親睦を深めるという目的で行いました。

各グループともに白熱したバトルを繰り広げました。

全集中で臨んでいます。

上の句で取る生徒もいれば、下の句が読まれてやっと探す人もいるなど様々な戦い方をしました。

試合終了後は、「何枚あるかな。」と友達と会話しながら、個人の札枚数を数えていました。

クラス表彰では、1位に5組、2位に1組、3位に4組が輝きました。

新年最初のLHRは最高の思い出ができました。

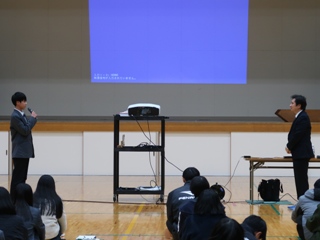

1月9日(火)、オンライン形式で3学期の始業式を行いました。

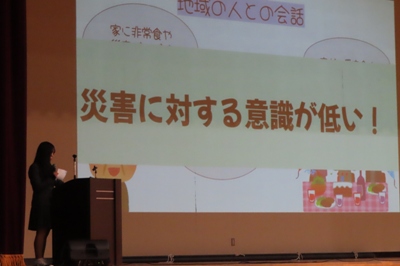

安東校長からの式辞では、12月に行われた「岡山県高校生議会」や「高校生探究フォーラム」などで東高生が堂々と発表していたことや、地域で思いやりのある行動をとっていた生徒についての例を紹介し、東高生の活躍を称えてくださいました。

さらに、松下幸之助さん(現 パナソニックの創業者)の名言である「昨日の自分より今日の自分」の意味、「人と比較して劣っているといっても、決して恥ずかしいことではない。けれど、去年の自分と比較して今年の自分が劣っていたら、恥じるべきである。」という内容を紹介し、「失敗を恐れず、いろんなことにチャレンジして自分磨きをしてほしい。」というお言葉をいただきました。

令和6年がいよいよスタートしました。校長からいただいた式辞のように、生徒一人ひとりが今年の目標をしっかりと持ち、昨年度以上にパワーアップして活躍してくれること期待しています。

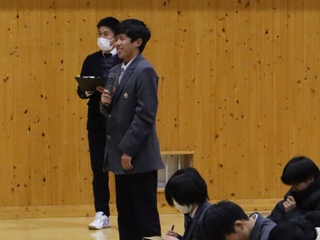

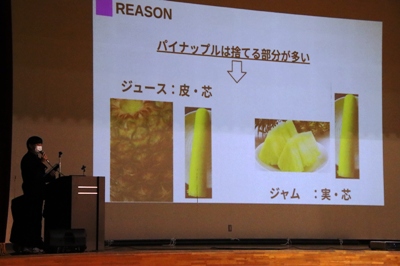

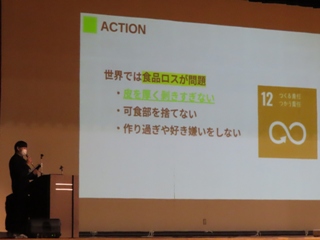

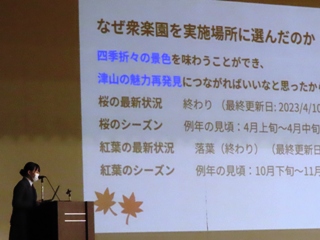

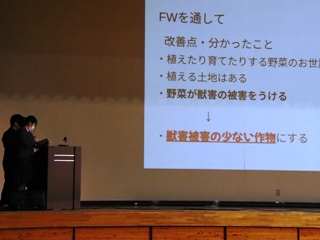

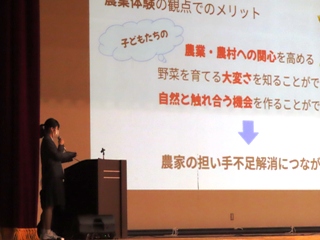

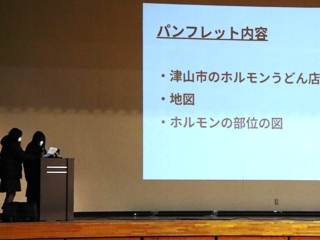

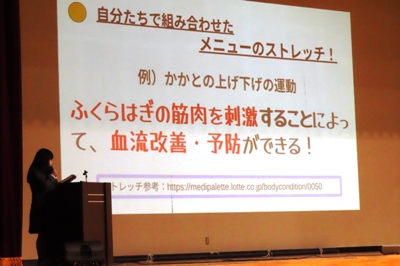

1月9日(火)、普通科1年生がSIM津山プロジェクトの発表において、「話題に興味を持たせる」「わかりやすくスライドを見せる」方法を習得し、受け手に伝える技術を向上させるために、株式会社DREAMIX代表取締役 齋藤直人先生をお迎えし、プレゼンテーションについて学びました。

講座は生徒同士の自己紹介から始まり、発表をする際に注意すべき細かな点はもちろんのこと、受け手を共感させることの重要性や感動的なプレゼンテーションのすばらしさを教えていただきました。

生徒たちは終始メモを取りながら齋藤先生の言葉を受け取っていました。

実際に自分たちで実践することで、自分らしく伝え想いをのせることの重要さを実感することができました。

初めてだったので、まだイメージできていない所もありましたが、その考えを持って今後の活動に生かしてほしいと思います。

また、見せるテクニックの部分も教えていただき、さらなるプレゼンテーションの可能性を感じました。

講座の終わりには生徒代表がお礼の言葉を伝えると共に、今までの自分の認識と今回の講座で学んだことの違いなどを堂々と話し、今後の活動への意欲を伝えました。

今後は、本講座で学んだことを生かして、2月13日に行われるSIM津山プロジェクト新事業提案のスライド制作や発表練習を進めていきます。

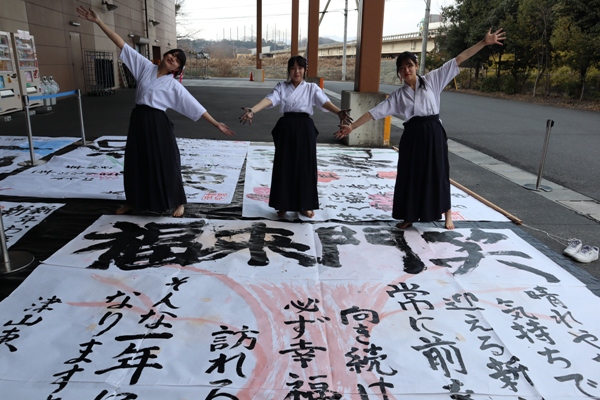

1月6日(土)、イオンモール津山(津山市河辺)において書道パフォーマンスイベントが開催され、 本校書道部が参加しました。

今回、午前・午後の二部公演での依頼で、午前の第一部は全員での企画、午後からの第二部は1年生と2年生分かれての企画とし、どちらもお越しくださった方へ幸運が訪れることを願ったメッセージにしました。

第一部では、ノリの良い曲を使用し、大人数だからできる動きをたくさん取り入れました。

またダンス曲だったので、みんなで楽しめるようにダンスも取り入れました。

第二部の1年生は、初めて自分たちで作り上げたパフォーマンスで、4人の息をぴったり合わせて、メリハリある構成になりました。

竹や梅を用いてお祝いの華やかさも出しつつ、自分たちの文字の美しさも追求しながら作成することができました。

2年生は、急遽体調不良で来れなくなった部員の部分もわからないくらいにカバーした動きで、前日まで動きの調整や綿密な打ち合わせを通して、最高学年としてふさわしいパフォーマンスを行うことができました。

準備期間中はハプニングの連続でしたが、動画で練習の様子を撮影して共有し、本番に備えました。

当日はたくさんの方に見に来ていただき、観客からの拍手を受け部員は笑顔でパフォーマンスをすることができました。

林野高校書道部のみなさんと一緒に

林野高校書道部のみなさんと一緒に 1月21日まで、 イオンモール津山に第一部の合同作品が飾られているとのことなので、よろしければ足を運んでみてください。

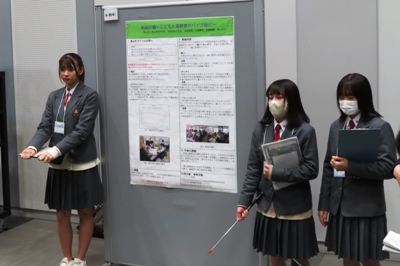

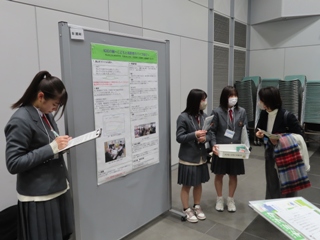

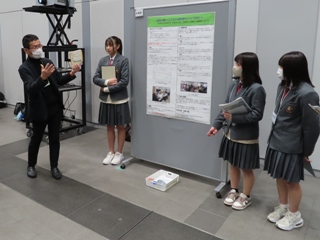

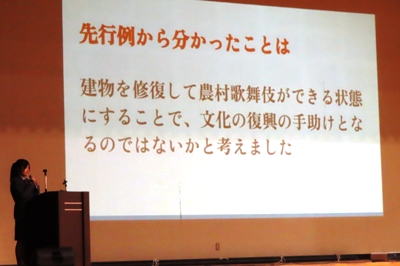

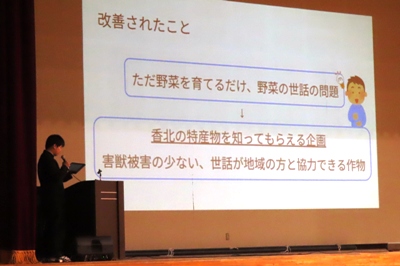

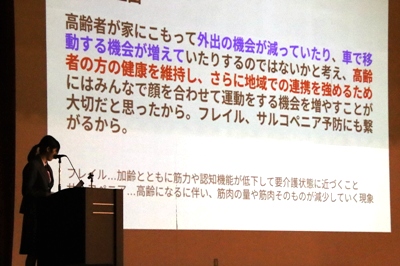

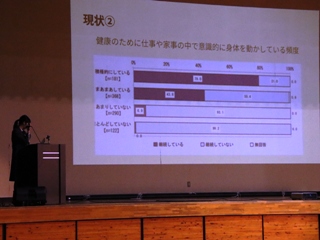

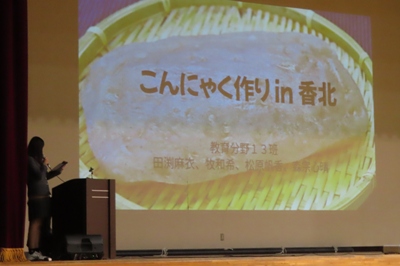

12月26日(火)、「高校生探究フォーラム2023」が岡山コンベンションセンター(岡山市北区)で開催されました。

このフォーラムは、各校で取り組んだ探究活動の成果を発表するとともに、他校の取組みを共有することで、高校生一人ひとりの夢を育む契機とするために、岡山県教育委員会が行っているものです。45校64グループの高校生が参加し、ステージ発表やポスターセッションを行いました。

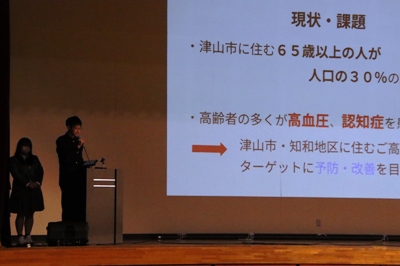

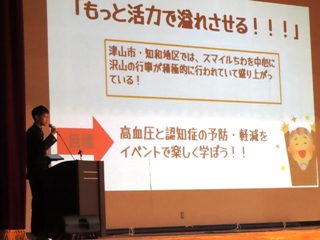

本校からは、普通科2年生3名が代表で参加し、「知和の輪~こどもと高齢者のパイプ役に~」と題し、行学の地域プロジェクトのうち、知和地区(津山市加茂町)を活動場所とした取組みや成果について、ポスターセッションを行いました。

代表生徒たちは、この日に向けて、ポスター制作、動画収録、ポスターセッションの練習など、熱心に活動を行ってきました。

参加者の方からは、様々な視点からの質問や的確なアドバイスをいただき、発表の中でも探究を進めることができたように感じます。また、他校の探究活動の様子や考え方に触れることで、幅広い視点や刺激を得られました。

本フォーラムを終着点とせず、この経験を他の生徒に共有しながら、今後の行学の活動や学習活動などに活かしてほしいと思います。

12月の城西公民館のボランティアでは、12月16日(土)、まちばの寺子屋の一環で、お飾り作りのお手伝いに 1年生2名が参加しました。

高齢者の方に教えていただきながら、稲ワラを使って繩編みを小学生と一緒に行いました。手のひらで数本ずつ束ねたワラを編むのが難しく、小学生と四苦八苦しながら完成させることができました。

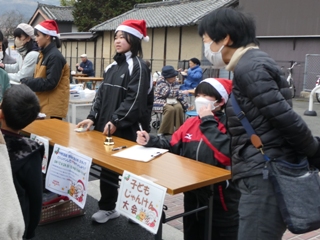

12月24日(日)は、作州民芸館イベント広場で野菜と魚の市が開催され、 1・2年生3名が参加しました。クリスマス恒例の子どもじゃんけん大会があり、子どもたちや保護者の方と触れ合いながら、じゃんけんをしました。子どもの反応を見ながらじゃんけんに負けるのはとても難しく、じゃんけんに勝った子どもたちはとても喜んで笑顔をたくさん見ることができました。

その他のボランティアとして、12月17日(日)の第28回つやまロボットコンテスト―岡山緑化計画植樹ロボコン―に1・2年生5名が参加し、12月23日(土)NPO法人ゆいか主催のクリスマス会に3年生3名が参加しました。

12月24日(日)、第97回野菜と魚の市が城西作州民芸館イベント広場で開催されました。

調理研究同好会としては初めての参加で、今回は珈琲まんじゅうを販売しました。

この珈琲まんじゅうは、ココアのまんじゅう生地で珈琲風味の白あんを包み、コーヒー豆の形に整えて焼いたものです。以前販売し、好評だったため、今回の販売につながりました。

この日は1・3年生4名の参加で、10時からの開店に向け、会場全体の準備も積極的に手伝いました。1年生は3年生から丁寧に販売方法を教えてもらい、協力して販売をすることができました。

地域の方からは、高校生がいてくれると活気があってうれしいと言っていただき、大変うれしく思いました。

3年生が、宇田川榕菴の考案した「珈琲」という漢字にちなんで、何か和菓子を考えてみたいということで、試行錯誤して考えた珈琲まんじゅうです。今後、1・2年生に作り方を伝授し、多くの人に食べてもらいたいと思います。

12月22日(金)、校長室をスタジオにしたオンライン形式で2学期終業式を行いました。

安東校長からの式辞では、「今年1年の自分をしっかりと振り返って欲しいと思います。来年度がより良い年となるために、見つかった課題を解決できるよう、今この瞬間から気持ちや言動を変えていきましょう。努力している時間すべてが未来に繋がっています。」と語りかけてくださいました。

また、「人間万事塞翁が馬」の故事を引用され、「人生の幸、不幸は予測できない。勉強や部活でうまくいかなくても、それを奮起のきっかけにして努力すれば、成功に導ける。」というお話を生徒は真剣に聞いていました。

来年も津山東高校の生徒が活躍し、ますます活力ある学校にしてくれることを楽しみにしています。

12月22日(金)、 終業式に先立ち収納報告が行われ、2学期に表彰された生徒たちが全校生徒に報告し、安東校長に収納しました。

大会、コンクールに入賞した生徒は成績とともに今後の活動に対する意欲や後輩へのエールを述べました。

最後に、表彰を受けた生徒たちに、教室から拍手で健闘を 称えました。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~