令和7年3月20日に「津山東高等学校 第20回定期演奏会」を開催いたします。

ここ数年は部員数が減っていたのですが、部員が1・2年生で15名になり、自分たちで作りあげる演奏会を多くの方に聴いていただきたいという思いが強くなり、3年ぶりに開催することになりました。

ご来場のお客様に楽しいひとときを過ごしていただけるよう、部員たちは練習や企画に全力を注いでいます。ぜひ、ご家族、ご友人、ご近所の方、皆さんお誘い合わせの上、お越しください。部員一同お待ちしております!

【日 時】令和7年3月20日(木・祝日) 14時開演(16時終演予定)

【会 場】音楽文化ホール ベルフォーレ津山(アルネ津山7階)

【入場料】無料(全席自由)

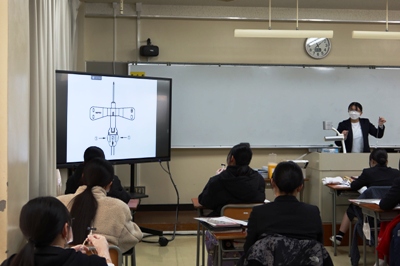

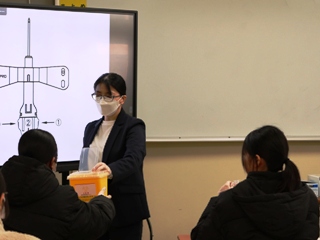

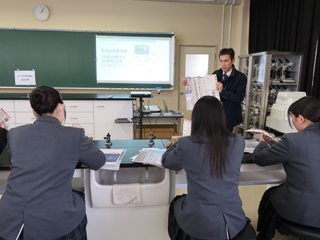

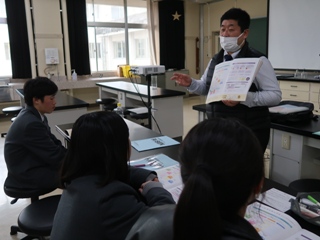

3月7日(金)、専攻科1年生を対象に、中島病院看護部長で認定看護管理者の松岡真樹先生より「臨地における看護管理の実際」について講演していただきました。

臨床における看護管理では、ヒト、モノ、カネ、時間を上手くやり繰りすることが重要であると学びました。

持参された注射針を生徒たちは実際に手に取り、針刺し事故防止のための対策や管理について説明を受け慎重に扱いました。

患者さんにとって、安全で身体的・精神的に苦痛がなく、快適に過ごしている状態の看護を提供するために、必要な技術を具体的に教えていただきました。

最後に、生徒代表が「看護管理は管理者やリーダーがするものだと思っていましたが、チームの看護師や実習生も同じように、人の管理、物品の管理、経済的な管理、時間の管理などを行う視点を持つことが重要であり、一人ひとりが管理を意識することで患者のニーズにそった看護が提供できることを学びました。」と述べ、お礼を伝えました。

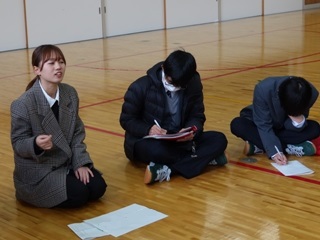

3月7日(金)、1年生球技大会を行いました。

実施した競技は3学期の授業種目であった男子はサッカー、女子はバスケットボールを行いました。

生徒たちは授業で学んだことを活かし、チームで一致団結し、協力をしてプレーする姿が見えました。

年度当初に行ったスポーツ交流会の時よりも、生徒同士の会話や笑顔が増え、より楽しみながら行うことができました。

<男子 サッカー競技結果>

1位:4組B

2位:4組A

3位:3組B

<女子 バスケットボール競技結果>

1位:5組B

2位:2組D

3位:3組A

どのクラスも最後まで仲間を応援し、白熱した球技大会になりました。2年生になってさらに盛り上がる球技大会が開催されることを楽しみにしています。

3月6日(木)、2年生の球技大会を行いました。

実施した競技は3学期の授業種目であった男子はサッカー、女子はバスケットボールを行いました。

この時期の球技大会の種目は1、2年生共通ということもあり、昨年の経験や授業の学びもあってか、男女ともに昨年より白熱した試合を繰り広げました。

<男子 サッカー競技結果>

1位:1・3組A

2位:5組B

3位:5組A

<女子 バスケットボール競技結果>

1位:1組B

2位:5組B

3位:1組C

美作県民局健康福祉部(美作保健所) の企画・制作による 津山・英田圏域の救急医療「救える命を救いたい ~ みんなで守ろう 県北の救急医療 ~ 」 の動画制作が行われ、本校から演劇部が参加し、津山工業高校の演劇部員と一緒に3名の演者が参加しました。

YouTube「晴れの国おかやまチャンネル」で2月7日から公開されており、 ショートver. もあります。

撮影時には、打合せやリハーサル、本番等、プロの方々と接するのは緊張もありましたが、楽しく取組むことができました。プロのスタイリストさんに、支度をしていただき撮影に臨みました。

ぜひ、ご覧ください。

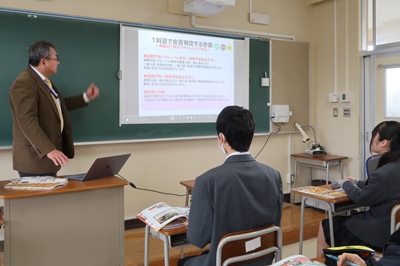

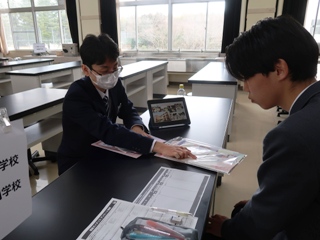

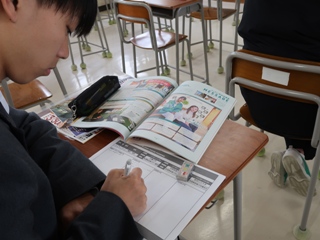

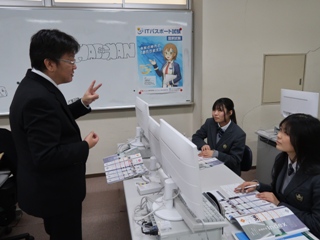

3月5日(水)、2年生食物調理科と普通科の生徒が、3年0学期進路ガイダンスに参加し、希望する3講座の話を聞きました。

本格的な受験年度を迎える前に、受験する上級学校の学校情報を聞くことで、進路選択を明確にし、受験対策及びその準備に役立てるために行いました。

生徒たちは主体的に講師の方々の話を聞き、活発に質問も飛び交いました。

また、就職や公務員に関する講座も開講され、専門家の方から就職活動の準備などの役立つアドバイスや情報を教えていただきました。

生徒たちは、進学先を考える上での必要な情報や勉強方法などを、これからの学習に役立てていきます。

就職希望の生徒は、志望理由の考え方や面接での取り組み方などに備えていきます。

今後は、3年生進級後すぐに進路希望調査を行い、より具体的に進路を考えていく予定です。

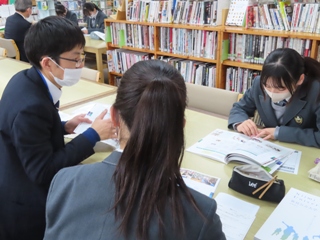

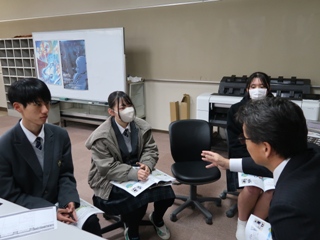

3月5日(水)、普通科1年生対象に自分の少し先の未来をイメージし、次年度からの学習や進路選択に向けた準備のため、昨年度の卒業生6名をお呼びして進路ガイダンスを行いました。

初めに、卒業生6名にステージに上がってもらい、2つのテーマでパネルディスカッションを行いました。

テーマは、「社会に出てみて感じたこと」「高校時代にやっておいて良かったこと、やっておくべきだったこと」でした。

現在の自分の状況を踏まえながら話をしてくれ、どの卒業生からも、社会に出ると”責任感”が大切だという話があったのが印象的でした。

次に6つのグループに分かれ、1つのグループに1人ずつ卒業生に入ってもらい座談会を行いました。

どのグループからも積極的に質問がなされており、終始なごやかな雰囲気ですすんでいきました。

最後に卒業生を代表して日下さんから1年生に熱いメッセージをいただきました。

1年生が、歳の近い卒業生からの言葉に真剣に耳を傾けている姿がとても印象的なガイダンスとなりました。

この日の学びをもとに、今後の進路選択に活かしていってもらいたいと思います。

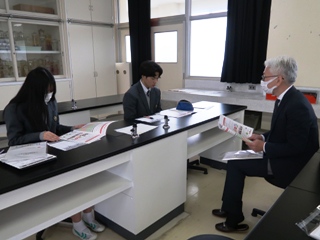

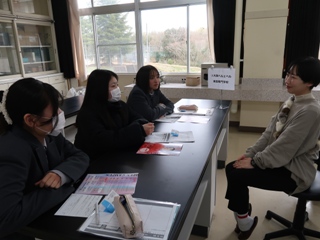

3月4日(火)、「おかやま高校生地域未来創造事業」の一環である「地域未来創造会議」の第3回を行いました。

事業の総括の場として、委員の方から評価をしていただきました。

来年度以降の活動について、本年度の取組みを踏まえながら、様々な立場の方から多角的な視点で助言をいただきました。

委員の方々からいただいた助言を活かし、来年度も探究活動を充実させていきます。

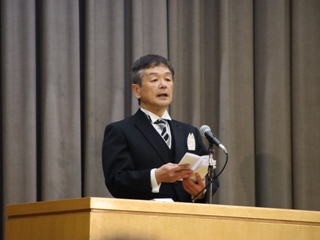

3月1日(土)、春のような日差しにつつまれ、温かでかつ厳粛な雰囲気の中、令和6年度卒業証書・修了証書授与式がとり行われました。

それぞれの夢や目標に向かって新たに進み始める卒業生たちは、ほんの少しの緊張と輝かしい未来への希望に満ちた表情をしていました。

各科の代表生徒は、クラスメートの思いと共に、安東校長から卒業、修了証書を受け取る大役を務めました。

食物調理科生は調理師免許証を受け取りました。3年間の集大成として取得する大切な証書です。

安東校長の式辞で、「徳は弧ならず、必ず隣り有り:徳のある人には孤立することなく自然と人が集まってきて、必ず成功する。」という言葉を卒業生たちに送り、「この言葉とともにこの東高校で身に付けた力を存分に発揮し、『殻を破り、人とつながる』という東高精神を胸に次のステージへ歩みを進めてほしい。」とエールを送りました。

また櫛田PTA会長より、「ありがとう、当たり前と思えることにも感謝を忘れずに。うれしいことかなしいこと感謝したことなど言葉で伝えることを忘れないでほしい。不安で心が暗くなっている時は感謝の心を忘れていないかを思い出してください。」と温かいご祝辞をいただきました。

送辞、答辞はそれぞれの生徒の思いが詰まったメッセージを、代表生徒が読み上げました。その内容は保護者、友人、教職員への感謝の気持ちに溢れたものでした。

保護者、在校生、教職員の大きな拍手の中、退場する卒業生・修了生たちは笑顔で誇らしげに見えました。

式のあとは、保護者代表より保護者・教職員へ向けて感謝のメッセージを、3年学年主任からは、これまで生徒をともに見守り、支えてくださった保護者への感謝を伝えました。

これからの人生が笑顔で満ちた輝かしいものになりますように。それぞれの新しい世界への旅立ちを祝って、心からエールを送りたいと思います。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~