4月8日(火)、入学式後にみやがわ寮の新入寮生8名とその保護者を迎えて、本年度の入寮式を行いました。

式の後は、入寮生同士で親交を深めたり、寮での生活に早く慣れるべく、上級生たちとも交流したりするなどして、緊張も少しずつ、ほぐれていったようです。

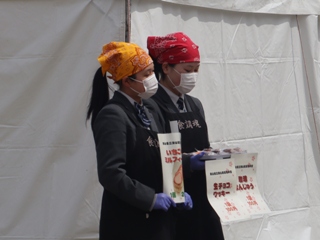

4月5日(土)に調理研究同好会が津山さくらまつりの一環で城下スクエア(津山市山下)に出店し、珈琲まんじゅうと生チョコクッキーといちごのミルフィーユを販売しました。

好天に恵まれ、観光の方も多かったのですが、始めはなかなか立ち寄ってもらえずみんな不安に思っていました。しかし、いちごのミルフィーユは大好評で、あっという間に売り切れてしまったのを皮切りに、他のお菓子も次々売り切れ、昼過ぎには完売しました。

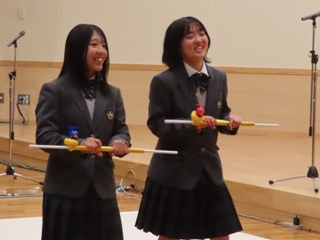

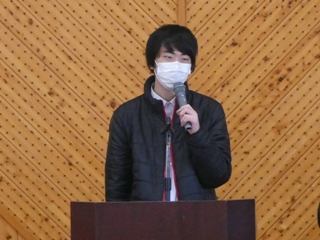

4月4日(金)、春の交通安全県民運動推進大会が津山リージョンセンター(津山市大田)で開催され、本校から2・3年生のボランティアの生徒が参加しました。

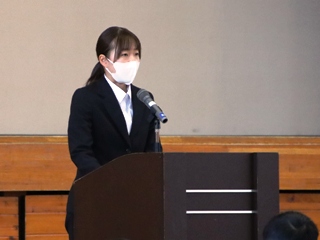

本校の生徒は、寸劇を交えて、津山市老人クラブ連合会、津山市交通安全母の会のみなさんと一緒に「三世代による決意表明」として、県民全員で交通マナーを守るように決意表明をおこないました。

出発式では、園児たちとともに白バイやパトカーを拍手で見送りました。

白バイやパトカーを見送った後、最寄りのスーパーマーケットに移動し、交通安全啓発グッズを配布する活動をおこないました。

4月6日~4月15日までの春の交通安全県民推進運動に向け、交通ルール守って、事故のない街づくりに貢献していきたいと思います。

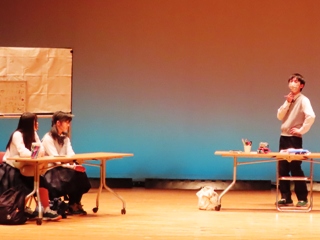

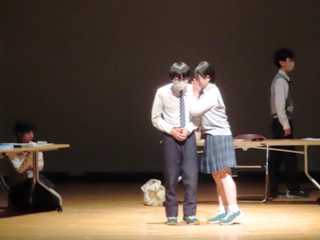

3月28日(金)~30日(日)の3日間、久米南文化ホールで開催された岡山県高校演劇フェスティバル2025には、県内の全地区と、近畿地区から滝川第二高校の計10校が参加し、日頃の成果を披露しました。

今回は、潤色(原作に手を加えてオリジナルの脚本を作ること)にも取り組みました。

上演後、観客の方から、「23歳です。当時を思い出しました。」というコメントをいただけるなど、達成感も味わえました。

3月26日(水)、27日(木)の2日間で春季セミナーが行われ、国公立大学を目指す1年生35人が参加しました。

その後、3教科の講義を行いました。

各講義の後には、教えていただいたことを振り返りながら、真剣に自習に取り組む参加者の姿が見られました。

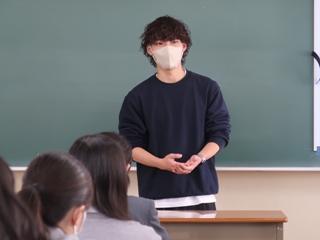

3月21日(金)、食物調理科1・2年生を対象に「卒業生の話を聞く会」を開催しました。

先輩たちからは、就職にしても進学にしても、早くに試験対策や面接練習をしたり、検定に取り組んだりすることが大事だとアドバイスをもらいました。

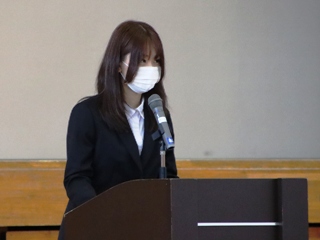

3月21日(金)3学期の終業式を、1、2年本科生と専攻科1年生が集まり、春の日差しの差し込む体育館で行いました。

また、「1年間の中には、成功や失敗がある中で、うまくいかない時には、一つ一つのことに不安を抱えたこともあったと思う。」、「私自身はその一つ一つが自分を成長させる経験であり、財産になっています。今は納得できないかもしれませんが、自分のプラスにしてがんばってほしい。」と励ましの言葉をいただきました。

式後には、射場進路支援部長から、

清水生徒支援部長からは、交通委員会を中心とした取り組みによって自転車施錠率70%達成とさらなる向上を目指すことをはじめ、学校生活をよりよくしていくための諸注意があり、令和7年度は、新制服がそろう年なので、その新制服に誇りが持てるように、お互い、思いやりを持ち、一層頑張ってもらいたい、と話がありました。

式に先立ち収納式を行いました。

3月21日(水)に受験報告会を実施しました。

卒業生は勉強についてのみならず、学校選びのポイント、睡眠の大切さなどさまざまな視点からの経験を語ってくれました。

最後は「先輩の話を聞いて、みなさんはこのあとすぐ何をしますか?」という進路支援部長からの問いに全員がこのあとすべきことを1つ全員が書き出し、報告会を終えました。

3月20日(木・祝)14時から、ベルフォーレ津山(津山市新魚町)にて「津山東高等学校吹奏楽部 第20回定期演奏会」を開催させていただきました。

第1部は「コンサート・ステージ」として、「吹奏楽のための『エール・マーチ』」「『新世界より』第4楽章」「スプリングフィールド」「元禄」の4曲を演奏しました。

第2部は「ポップス・ステージ」として、「銀河鉄道999」「魔女の宅急便メドレー」「ムーンライト・セレナーデ」「東高スペシャルメドレー」の4曲を演奏しました。

ご来場いただいた皆様、日頃から応援してくださっている皆様、本当にありがとうございました。

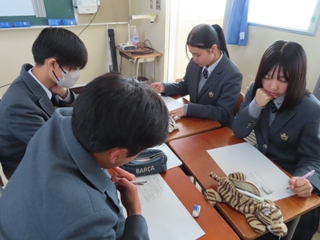

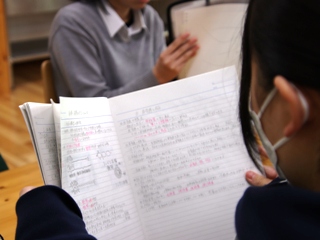

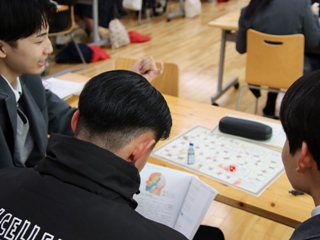

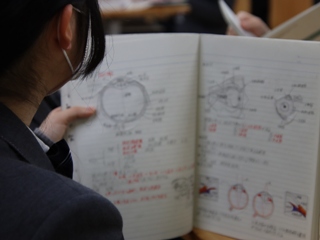

看護科1年生の「人体の構造と機能」の最後の授業では、1年間の学びを振り返る『人体すごろく』を行いました。 このオリジナルすごろくには、特定のマス目に人体の構造や機能に関する振り返りの仕掛けが施されており、生徒たちは大盛り上がりし、楽しみながらこれまでの学習内容を振り返りました。

生徒からは「楽しみながら復習できてよかった。」「忘れていた部分もあったけど、思い出せて良かった。」と、大好評でした。

投稿ナビゲーション

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~