1月27日(月)、看護科1年生が高取茂樹先生と5代目盲導犬を講師にお迎えし、視覚障がい者への支援を学びました。

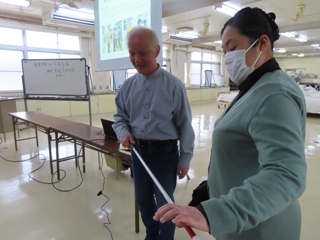

今年度は教員がスマートフォンのテレビ電話機能を使用し、講師の先生を控室から講演会場までご案内しました。その光景をみて、生徒たちはスマートフォン機能を使って誘導できることを知り、言葉で状況を伝えるためには、相手に伝わりやすいように話をする大切さに気付きました。

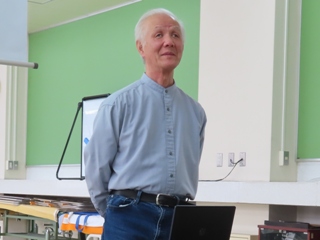

高取先生は、講演中も見えているかのようにパソコンを使いこなし、お話をしてくださいました。

高取先生から「私たち感覚障がいをもつ方の生活はデジタル機器の進化に伴って格段に良くなってきた。でもまだ不便なところもある。障がいを一つの特徴としてとらえ、みんなと同じ一人の人間として見て接してほしいし、どんな患者さんでも目を見て接してほしい。」と呼びかけられました。

デジタル化が進み、感覚器に障害があっても使い方によって生活がかなり便利になったとお聞きしたことで、改めて時代の変化や、支援を必要としている部分が何なのか相手に合わせて考えて支援する必要性を学びました。

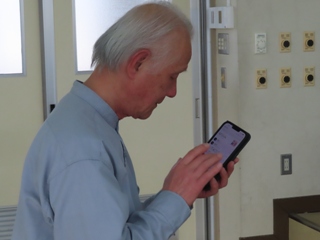

また、講演の中で具体的なスマートフォンでのコミュニケーションの支援方法を教えていただきました。

通常のアプリでも文字は読み上げられますが、スタンプなどの記号は伝わらないことから、スタンプなど簡便なものに頼るのではなく、誰にでも伝わるように丁寧にメールを打つことが大切だと学びました。

自分たちがコミュニケーションツールとして使用しがちなスマートフォンも支援の道具として活用できることを知り、改めてデジタル機器を有効に活用できることを学びました。

高取先生から、時代とともに支援方法が変化していくが支援の最初は変わらないので、まずは勇気、元気、優しさを持ち「何かお手伝いしましょうか?」と声をかけてほしい、と教えていただきました。

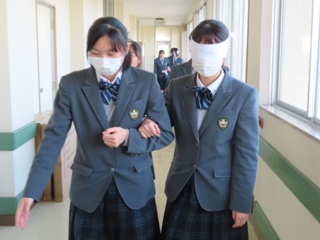

生徒たちは実際に視覚を遮り、ペアで歩行を行ってみました。

見えないことは怖いけれど、介助者の声を頼りに歩行しました。このことから、支援する人は障がいを有する人の命を預かり、障がいを有する人は支援する人に命を預けるといった、お互いの信頼関係も大切だと学びました

盲導犬の役割についても実際に学ばせていただきました。講演中でも盲導犬は、高取先生の指示にすぐ動けるように待機し、静かに仕事をしていました。

最後に高取先生が退室される際、盲導犬が障害物や階段などに対し実際に仕事をしている姿も見学させていただきました。

この講演での学びを、少しでも多くの人に伝えたいという生徒の思いから、生徒代表が翌日、同じ1年生の食物調理科、普通科の教室に出向き同級生たちに、「感覚障がいがどのようなものか深く理解できた。ただ眺めるのではなく社会の生活に積極的に参加して、最初の支援として勇気、元気、優しさを心に留めて人との関わりを大切にしていくことがわかった。一緒に自分たちから声をかけていきましょう。」と支援の呼びかけを行いました。