2月28日(金)、丹嶺賞及び各種団体から贈られた表彰状の表彰式を行いました。

学業や特別活動等の成果、校内外における功績、全国を舞台に健闘したことなどを称え表彰されました。 表彰式では一人ずつ壇上で安東校長から表彰状を手渡され、生徒たちに披露されました。

■専門高校等御下賜金優良卒業生

木元 芹奈(食物調理科) 妹尾 優愛(専攻科)

■岡山県産業教育振興会 会長表彰

藤本 麻央(食物調理科) 岸本 侑弥(専攻科)

■岡山県産業教育振興会 特別表彰

齋藤 一葉(専攻科)

■岡山県産業教育振興会 成績優秀生徒表彰

木元 芹奈(食物調理科)

■全国家庭クラブ連盟表彰

安藤 妃菜(食物調理科)

■全国看護高等学校長協会 会長表彰

赤木 紗英(専攻科)

丹嶺賞とは、 平成5年度に故高橋一二 第四代校長の寄付によって設立され、3年間の活動の中で全国大会や中国大会等で顕著な活躍が見られた生徒に対して贈られる本校独自の表彰制度で、卒業時に全校生徒に披露して表彰しています。

■丹嶺賞表彰

井上 美嶺(食物調理科) 川原 環楽(食物調理科) 木元 芹奈(食物調理科)

長尾 実果(食物調理科) 藤本 麻央(食物調理科) 柴内 隆明(空手道)

松川 真結(陸上競技部)

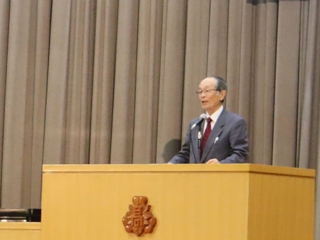

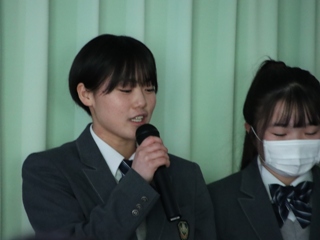

2月28日(金)、同窓会入会式を行い、本年度卒業を迎える3年生188名を新入会員として迎えました。

大山同窓会長より、新入会員に歓迎の言葉をいただき、代表者に入会記念品として、PTAと合同で卒業証書カバーが贈られました。

事務局より令和7年3月卒代議員が紹介され、令和8年1月3日に開催予定である同窓会総会・懇親会(会場:津山鶴山ホテル)などの連絡は、代議員を通じて行われることが伝えられました。

2月27日(木)、第3回学校運営協議会を開催しました。

本校では令和4年度から設置しており、年3回会議を開催しています。 委員は保護者、地域住民、自治体関係者、地元企業等関係者、NPO法人職員、大学教員、校長などで構成されています。

今回は今年度最後の開催ということもあり、学校経営計画に対する最終達成状況と評価や学校自己評価アンケートについての報告を行い、委員の皆様に最終評価をしていただきました。

委員の方からは、校内評価は厳しめだが、設定した目標に対し、できていることや効果のあったことはより良い評価でもよいのではないかとの前向きなご意見をいただきました。また、予算執行に関する事項についても報告を行い、承認を得ました。

来年度に向け、学校経営計画などについてご意見等もいただきました。今回委員の方からいただいたご意見は、次年度計画を立てる際に活かしていきたいと思います。

今月の城西公民館のボランティアでは、1日に調理研究同好会がまちばの寺子屋の特別企画で、フォンダンショコラ作りを行い、学習支援にも参加しました。

また、3月1日から開催される津山城下町雛めぐり(城西地区の城西雛めぐり)に向けて、城西浪漫館では、人形の飾りつけ、城西民芸館では餅花作りに参加しました。

ひなまつりに向けて多くの方が楽しんでいただけるよう、細かな作業に丁寧に取り組みました。

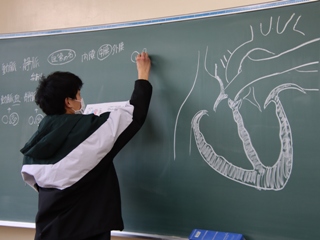

本校の看護科・専攻科で発足した「看護男子会」。その中でも恒例行事となりつつある解剖生理学講座の第2回目が開催されました。今回も専攻科1年生男子が、高校1年生男子に向けて実施し、テーマは循環器系でした。

専攻科1年生は「前回よりもさらに分かりやすく」を目標に、スライドを使いながら要点をまとめ、学年末考査や継灯認定試験、看護師国家試験に役立つ知識を伝えました。高校1年生たちは、真剣な表情でメモを取っていました。

講座を受けた生徒からは「細かい部分まで教えてもらって助かった。」といった声が聞かれました。終始楽しそうな雰囲気の中でも、学びに対する真剣さが伝わってくる時間でした。

今回の活動を通じて、専攻科生と高校生の学年を超えたつながりがさらに深まりました。「看護男子会」は、ただの勉強会ではなく、お互いに支えあい、成長しあう場として発展しています。今後も新たな交流・活動を企画していく予定です。

次回の看護男子会もお楽しみに!

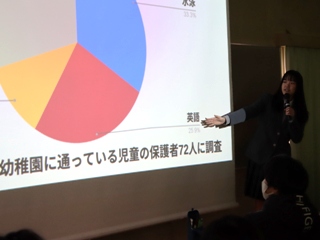

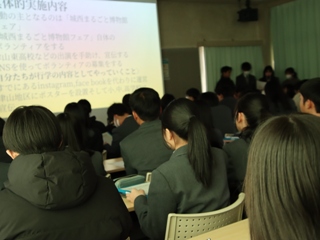

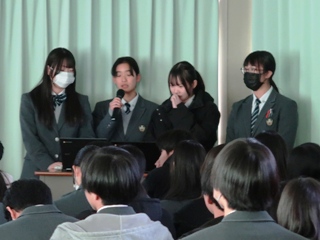

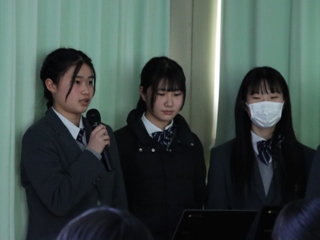

2月18日(火)、普通科1年の行学 SIM津山プロジェクトの新事業全体発表会が行われ、各分野からの代表班が他の普通科1年と地域コーディネーターの方々に向けての発表を行いました。

発表の生徒は分野ごとにフィールドワークに出かけた内容を踏まえ、高校生らしい視点から考えた事業内容を発表しました。

聞いている生徒からは質疑応答が飛び交い、良い雰囲気で発表が行われました。

地域コーディネーターの方々からは「問題の発見から解決のサイクルはしっかり考えられていたので、そこからもっと課題を数値化するなど深堀りしつつ、自分たちの個性を出せるようになってほしい。」と、アドバイスをいただきました。

最後に生徒代表が地域コーディネーターの方々へお礼を述べました。

今後は発表会の反省を踏まえながら1年間の振り返りを行い、2年生の行学へとつなげていきたいと思います。

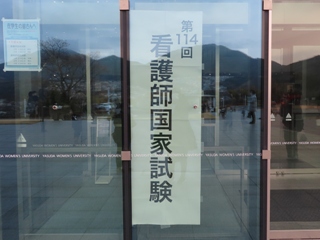

2月15日(土)、専攻科2年生は第114回看護師国家試験受験のため、受験地広島へ出発しました。

当日は天候にも恵まれ、校長、教頭をはじめ多くの先生方、先輩、後輩、父母等のみなさんに見送っていただきました。

「今日できることを明日にのばすな」をスローガンに毎日努力を積み重ね、出発前には、円陣を組んで心一つに一致団結し、頑張り抜くことができました。

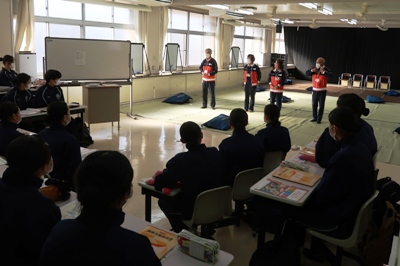

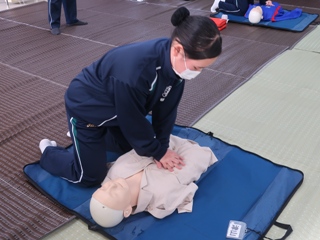

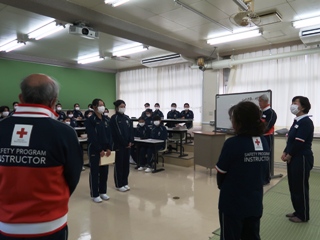

2月10日(月)、看護科1年生を対象に、日本赤十字社岡山県支部から救急法指導員の方をお迎えし、一次救命処置等救急法の基礎を学びました。

始めに、この講習の目的や指導員の方々の思いをお聞きし、この講習に対する意識を高めました。

次に、意識状態の観察、呼吸状態の観察について実技を行いました。

毛布を利用して保温の仕方を学びました。毛布を敷く際、扇子折りにすると素早く毛布を出すことができるとアドバイスをいただきました。保温だけでなく簡単に患者さんを移動させることもできました。

一次救命措置では、大切な命を救助するためには、119番通報とAED持参など、協力してもらえる人に声をかけることも必要だと感じました。

実際に、モデル人形を用いて人工呼吸と胸骨圧迫を行いました。現在は、救急車が到着するまで平均10分かかると教えていただき、大変さを痛感しました。

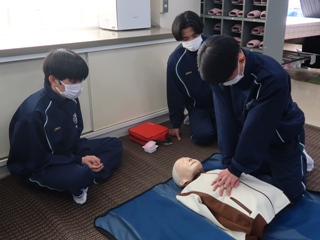

引き続き、AEDを用いた除細動の実技で、胸骨圧迫とAEDの操作を、2人で息を合わせ行いました。胸骨圧迫を絶え間なく行うために、AEDの操作をする生徒と声を掛け合って行います。

初めて一次救命処置を行う生徒もいて、確実に胸骨圧迫ができるようになりたいと生徒が自主的に申し出て、休み時間も指導員の方々に質問するなど指導を受けました。

講習終了後、学科試験を受け、「救急法基礎講習」の全課程を修了しました。

生徒代表より、本日一日の講習のお礼と一日の学びを指導員のみなさんに伝えました。

<生徒より>

▶️救急車到着までに一次救命処置を行うことで傷病者の社会復帰に大きな役割を果たすことができるということを知った。一次救命処置が遅れると時間が経過するほど助かる可能性は減っていくので、医療従事者ではなくても積極的に手当を行うことが大切だと感じた。また、一人では限界があるので周りに協力を求めて処置を行うことで救助者の負担も軽減され、質の高い手当てができることもわかった。

▶️講習を受けただけにならず復習をして、緊急時に瞬時に自分が動けるようにしていきたい。また、傷病者や周囲への声掛けの大切さを知ったのでこれからの看護実習では声掛けを丁寧に行い、周囲にも目を向けて何をしてほしいのか伝えられるようにしていきたい。

▶️健康な人であっても心臓突然死で急に亡くなるかもしれないと思うと一日一日を大切にしようと思った。急に目の前で人が倒れたときに迅速に対応をすれば心拍が再開し回復するので、講習がいかに大切なのか、もう一度理解することができた。自分が行動することで一人でも多くの人を救えるのでこの講習をもっと多くの方に受けてもらったり、家族や親戚などに広めたりしていきたい。

後日、講習修了証と学科試験合格者には、「赤十字救急法基礎講習修了者認定証」が届きます。

2月10日(月)、1、2年の交通委員が津山警察署や津山市交通安全対策協議会の方々と一緒に街頭啓発活動を行いました。

この活動はバレンタインデーと節分にちなんで「チョコっと早めのライトアップ、こまめにライトを切り替えましょう」というマナーアップ運動の一環として毎年参加させていただいています。

今年もドライバーの方々に「交通安全にご協力ください」「暗くなる前にライトアップをお願いします」など声をかけ、啓発グッズを手渡しました。

生徒たちはドライバーの方々に呼びかけをするとともに自分たちの交通安全に対する意識も向上しました。

今回の啓発活動が少しでも津山市の交通安全につながることを願います。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~