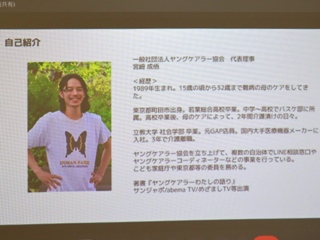

11月29日(金)、一般社団法人ヤングケアラー協会代表理事 宮崎成悟先生を講師にお迎えして人権教育講演会を行いました。

今年6月に子ども・若者育成支援推進法が改正され、ヤングケアラーの定義として対象とする人が広くなったことや、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーが明記されるなど、社会的にも動きがある「ヤングケアラー」についての理解を深めることを目的に実施しました。

講演会の中では、ヤングケアラーとはどのような人たちのことを言うのか、ということや、身近なコンテンツを例に家庭を取り巻く社会状況がどのように変わってきているのかを分かりやすく教えていただき、ヤングケアラーはこれから増えていくだろうということを考えることとなりました。

また、ご自身の体験談も詳細に伝えてくださり、生徒たちも様々なことを考えながら聴いていました。

宮崎先生から「ヤングケアラーは特別な存在ではなく、誰でもそうなる可能性がある」「自分がヤングケアラーだと思ったら、小さなことでも周りの大人に頼ってみよう」ということを伝えていただきました。

また、最後には生徒へのメッセージとして、「自分が歩む道がどれだけ暗く一本しかないものだと感じても、灯りをともせばそこには他の道がいくつかある。そしてその複数の道から自ら選び納得して歩むことが大切だ。相談は選択肢を増やすことだと考えてみる。」といった内容を伝えていただきました。

先入観や自分が持つ尺度のみで自分や他者について判断することなく生きていくことがどういうことなのか、どのように自分自身と他者と向き合い手を取り合っていけば良いのか、講演会を通じて考えていくきっかけになりました。

11月28日(木)、食物調理科3年生を対象にフラワーアレンジメントの特別講座を行いました。講師は、土井花店の土井満美子先生と宮野夏海先生です。

この特別講座は、食卓を演出し、料理の価値を高めることができるフラワーアレンジメントをスペシャリストから学び、調理師としてのキャリア意識を育てることを目的として開催しました。

花材はヘリコニア、ドラセナ、カーネーション、ヒペリカム、ブルースター、柳ゼンマイを使用し、クリスマスをイメージしながら取り組みました。

ドラセナの葉を曲げたり、丸めたりすることで雰囲気ががらりと変わり、個性のある仕上がりになりました。

授業で華道を習っていますが、また違った生け方に苦戦する様子も見られました。しかし、講師の先生にアドバイスをいただきながら、それぞれに自由な発想を生かして楽しくフラワーアレンジメントを体験することができました。

最後に、代表生徒から「いろいろな技法を学ぶことができ、大変貴重な経験ができてとても楽しかった。」「今回学んだことを卒業制作展示発表会やこれからの生活で生かしていきたい。」などの感想を述べ、お礼を伝えました。

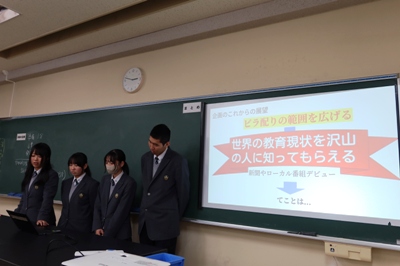

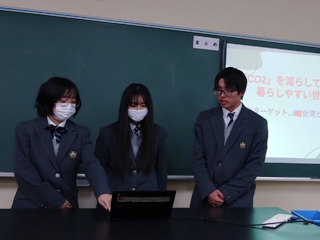

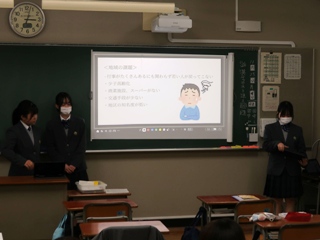

11月26日(火)、普通科2年生の行学 国際探究プロジェクトにおいて、講座内での発表会を行いました。

自分たちで課題設定をし、その課題解決に向けての手立てや取り組みを考えるというコンセプトは普通科2年生の地域プロジェクトと同じですが、国際プロジェクトの特徴としては「国際的な視点」を取り入れるというところです。

まずは生徒の興味関心から大きく7つのテーマ(グループ):「教育系」「自然環境系」「NGO系」「言語系」「旅行系」「文化系」「食糧系」に分け、探究活動を開始しました。

グループごとにそれらのテーマをさらに細分化し、課題を設定していきました。

「国際的な視点」とは何かということもグループごとに捉え方が異なり、世界の特定の地域の課題解決に向けて考えるグループもあれば、身近な学校の中の課題と関連づけ探究するグループもあり、多様な探究活動となりました。

課題を設定した後は、現状把握をするために、インターネットはもちろん、ALTの先生にインタビューするなど意欲的に取り組みました。

発表はスライドを使用し、わかりやすく伝えることができました。質疑応答の時間には鋭い質問もあり、今後の探究活動ではどのような点を考察したり、気を付けたりすれば、より有意義な探究活動へつながるかという学びにもなりました。

12月17日に予定されている全体発表の代表グループは「言語系」で探究していたグループに決まりました。

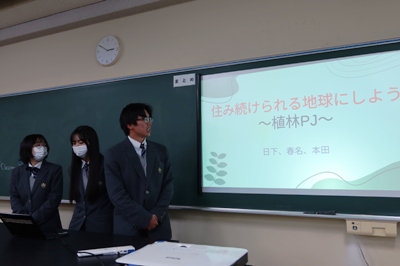

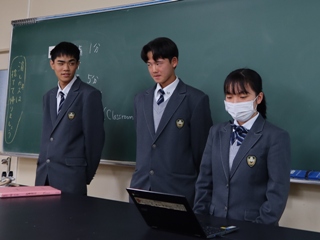

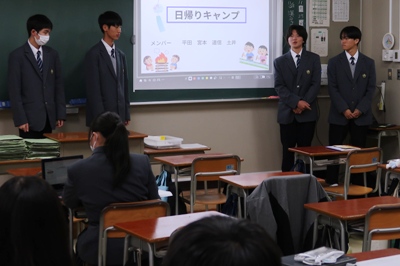

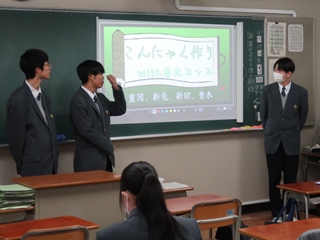

11月26日(火)、普通科2年生の行学 地域プロジェクトのプレ発表会を行いました。

1学期からフィールドワークを1回、仮提案を経て、今まで経験し感じて考えたことをまとめ5教室に分かれて発表しました。

地域の方と一緒に活動を行ったり、企画を考え実践していたりするグループが多く、写真を入れてわかりやすくしたり、アンケート結果が反映されていたりと、仮提案時に比べるとスライド内容がさらに充実していました。

発表時も少しずつスライドを示し、聴衆の生徒たちの方を向いて語りかける様子も見られました。

クイズを取り入れて、最初の掴みをしっかりしているグループもありました。

生徒たちは各自クロームブックで投票を行い、その結果を参考に代表グループが選出されます。

代表グループは、講評時の地域コーディネーターの方や教員のアドバイスも基に修正、最終調整し、12月17日の全体発表会に挑みます。

11月25日(月)、食物調理科3年生が「懐石料理から学ぶ和食のおもてなし」と題して、政木信昭先生に調理師としておもてなしの方法と社会人としての心構えについて教えていただきました。

生徒たちは、普段学べない懐石料理に興味を持ち、政木先生に積極的に質問し、切り方や味付け、盛り付け方法などを教えてもらいました。

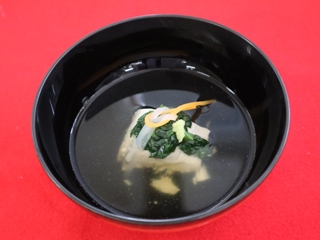

<懐石お献立>

十一月口切り茶事の中から四品

向付 鯛のへぎ造り

飯 一文字飯

煮物椀 鰆の一塩青菜蒸し 薄葛仕立て

進肴 もやし、こんにゃく、水菜の胡麻和

政木先生から教えていただいた技術とおもてなしの気持ちを大切に、これからの卒業制作展示発表会に向け取り組んでいきたいと思います。

11月城西ボランティアでは、11月16日(土)にまちばの寺子屋に本校2年生の3名が参加しました。城西公民館に集合し、子どもたちと一緒に防災訓練に向けて備品を準備した後、城西浪漫館に徒歩で移動し、森の芸術祭を見学しました。その後、城西地区を散策し、だんじり保管庫の見学などをしました。

またその他にも11月24日(日)に行われた「第6回うまいもん商店街!」の高校生実行委員やボランティアとして本校の生徒も活動しました。

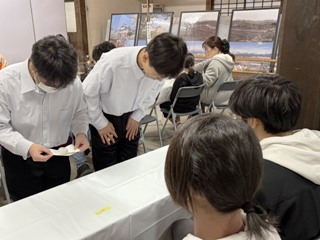

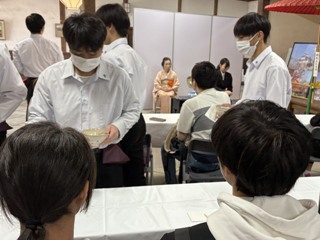

11月23日(土)・24日(日)に「美作国大茶華会」が鶴山館(津山市山下)で開催され、24日(日)には、茶道を学んでいる本校の食物調理科3年と専攻科1年が参加しました。

11月16日(土)~24日(日)に鶴山公園一帯で開催されている「津山城もみじまつり」のイベントの一つです。

普段の茶道の授業で学ぶ作法や礼儀をいかして、お客様へお茶やお菓子を提供することができ、とても貴重な体験をさせていただきました。

茶道という日本の文化を津山から多くの方に知ってもらい、お茶を通して津山を盛り上げることができました。

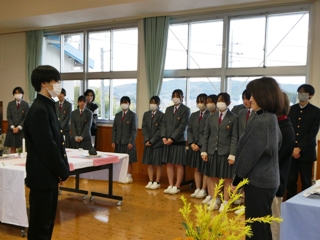

11月22日(金)、第2回家庭クラブ総会を開催しました。

内容は夏休みの課題であったホームプロジェクトの各クラス代表生徒の発表と校内料理&クリエイティブコンクールの優秀者の表彰です。

ホームプロジェクトの発表では、クラス代表が研究内容をスライドにまとめステージ上で発表しました。発表題目は次の通りです。

またその他にも11月24日(日)に行われた「第6回うまいもん商店街!」の高校生実行委員やボランティアとして本校の生徒も活動しました。

■「受験生の姉を朝食で応援」

■ 「 妹が1人で片付けできるようになる」

■ 「南海トラフ地震に備えて~防災バックの見直し~」

■ 「布を活用して快適な暮らしへ」

■ 「災害から生き残る」

■ 「忘れっぽいおばあちゃん~ボケ防止~」

家庭生活における問題を発見し解決していく学習活動で、今回の発表では様々な視点からの研究内容で、生徒たちは興味深く聴くことができました。

最後に表彰伝達として、9月に開催された校内料理&クリエイティブコンクールの上位優秀者と審査員特別賞に選ばれた生徒の紹介をしました。

11月21日(木)、 食物調理科3年生が食空間コーディネート協会 副理事長 最所養子先生、中国支部副支部長 小池佳子先生からテーブルコーディネイトを学びました。

食卓の演出技術を身に付けることで、料理の価値が高められることを知り、調理師としての感性を磨くことを目的として毎年実施しています。

テーブルコーディネイトの基礎について講義していただき、その後ナプキンのたたみ方の実技に入りました。生徒たちは苦戦しながらも、1枚の布が様々な形になることに感動をしていました。

その後、4つの班に分かれ花を選び、その花から皆でイメージを膨らませ、テーマを決めてテーブルを演出していきました。

花の生け方や色の配色、見せ方などのアドバイスをいただき、テーブルを飾っていきました。

生徒たちは自分たちのテーマに合わせた雰囲気を演出できるよう、グループで意見を出し合い、楽しそうに生き生きと活動しました。

最後に代表の生徒より、「貴重な経験ができて大変勉強になりました。調理の道に進むので、今回学んだことを生かして料理が提供できるようになりたいです。」とお礼の言葉を伝えました。

また、1月に行われる卒業制作展示発表会で、今回の学びを全員が活かしていきたいと思います。

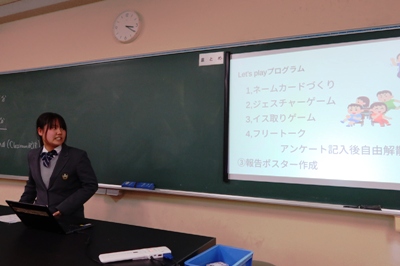

11月19日(火)、普通科1年生が、行学 SIM津山プロジェクトの一環で、株式会社DREAMIX代表取締役 齋藤直人先生をお迎えし、最終報告のスライド作成および発表に向けて、受け手に伝える技能を学びました。

レベルごとに分かれた内容で、プレゼンテーションやコミュニケーションについて教えていただきました。

生徒たちは身振り手振りを交えながらどうすれば相手に伝わるか各自工夫をしながら自己紹介などグループワークを行いました。

最後に生徒代表がお礼を述べました。1年生の行学では今後自分たちが考えた企画案のプレゼンテーションを行う予定です。

今日の講演の内容を活かし受け手のことも考えられたプレゼンテーションを作ってほしいと思います。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~