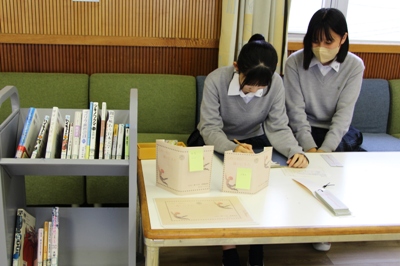

10月29日(火)の昼休みに、図書委員会主催の出張図書館を行いました。

この出張図書館は、読書週間(10月27日~11月9日)に合わせて、普段図書室に行く機会の少ない生徒でも気軽に本を借りられるように、コモンホールで本の貸し出しを行うというイベントです。

今回の担当は1年図書委員です。

図書委員のおすすめ本を並べてコモンホールに設置したところ、通りがかりの生徒たちや購買で昼食等を購入しに来た生徒たちが、立ちどまって楽しそうに本を選んでいました。

読書週間特製ブックカバーも展示し、希望者には持って帰ってもらいました。昼休みの20分間という短い時間でしたが、合計12冊の貸し出しがありました。

読書週間に合わせて、昇降口では、9月に行われた2年生のミニ・ビブリオバトルで生徒たちが紹介した本をまとめ、掲示しました。

また、読書週間限定で、昼休み限定で図書室に癒しの曲を流す取り組みも行っています。

こうした行事をきっかけにして、これからも読書に親しんでほしいと願っています。

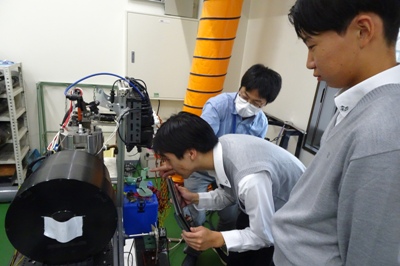

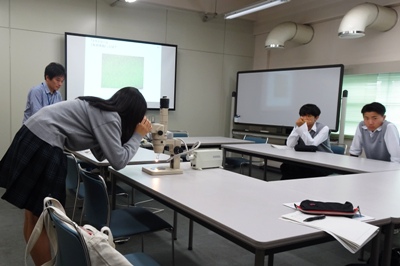

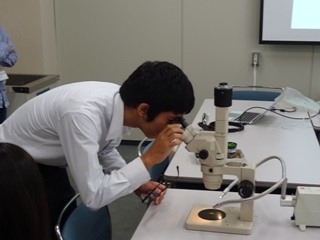

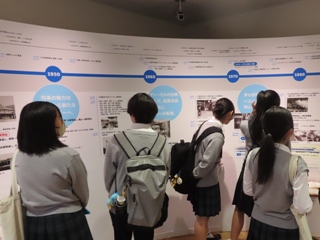

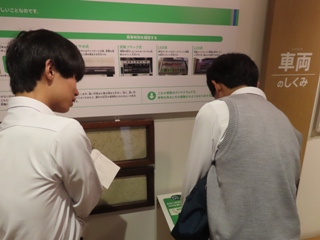

10月28日(月)、普通科1年生が岡山大学(岡山市北区)を訪問しました。

本活動は、視野を広げ、様々な学問に触れることで学習意欲を高め、自身の進路決定に活かすという目的で実施しました。

午前中は、大学の高大接続部門の方による岡山大学の概要説明がありました。大学が研究していることや研究所について、大学選びに関することなど幅広く話してくださいました。

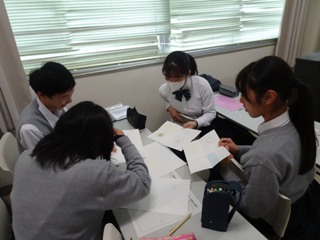

昼休憩は多くの生徒が学食を利用し、午後は8学部11学科に分かれ学部訪問にうつりました。学部訪問終了後は、岡山大学の50周年記念館金光ホールで卒業生との懇談会があり、卒業生の話を聞きました。

学部訪問では、日ごろとは異なる雰囲気の中で受ける講義に緊張する様子も見られましたが、大学の先生の話によく耳を傾けて集中していました。

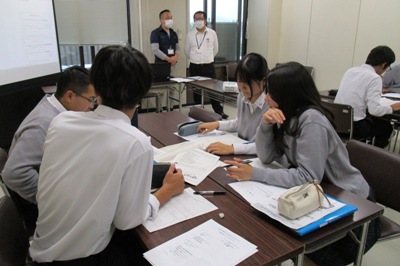

また、グループ活動では周りの友人と積極的に話し合いをする場面も見られ、大学の専門的な学びに触れることができる貴重な体験となりました。

懇談会は、事前に生徒たちが提出していた質問に、卒業生が答えるという形で開催しました。

卒業生の方々の話を聞きもらさないようにメモをしながら真剣に聞いていました。勉強の仕方や進学後の様子、アルバイトに関することなど、普段は聞くことができないので、生徒にとってはよい機会になりました。

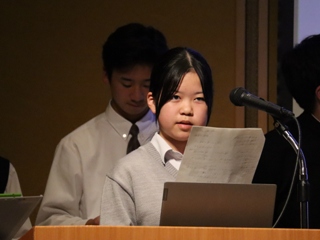

最後に、生徒代表がお礼の言葉を述べました。

今後は、大学訪問で学んだことをLHRで振り返りをして、自身の進路決定に向けた見通しを持っていけるようにしていきます。また、2年生に向け、学習の仕方を今一度見直していきたいと思います。

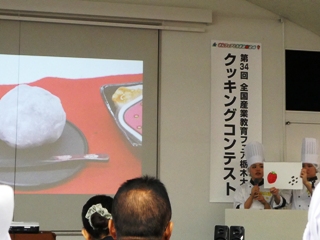

10月27日(日) 、パルティ(栃木県宇都宮市)において、 第34回全国産業教育フェア栃木大会「さんフェアとちぎ2024」の一部門である「全国高校生クッキングコンテスト」が開催されました。

本校から 食物調理科3年生の井上美嶺さん、藤本麻央さんが出場し、一次審査を突破し、二次審査ではコンクール会場で実技調理、試食審査が行われました。

作品名「フードジャパン代表」

日本観光に来られた外国の人を対象に、栃木県と岡山県の伝統料理や食材を融合し、外国の方に人気のすき焼きを釜飯風にアレンジし、天ぷらを献立に加えることで日本食に興味を持ってもらいやすくしました。

最近は寿司も人気で、海外の人も生魚を食べますが、生魚の料理は作らず、揚げて漬けたものや、骨を外すなどして食べやすくしました。

また、岡山と栃木の特産物や野菜を沢山使用するなどし、栄養面も工夫し、だしのうま味をきかせ、さまざまな味を楽しめるようにしました。

テーマ食材の「もち絹香」はごはんと芋串のタレに使用し、プチプチとした食感を楽しんでもらえるようにしました。

特 別 賞

審査の結果、残念ながら特別賞と言うことで、上位の賞にはとどきませんでしたが、何度も練習を重ねてきたとおり落ち着いて時間内に終えることができました。

勝手も違い、多少のハプニングにも臨機応変に対応することができ、プレゼンテーションでもしっかりと思いを伝えることはできました。

高校生活で仲の良い友達とペアで大きな大会に出場することができ、緊張しましたが良い思い出を作ることができました。

次は、卒業制作展示発表会に向けて、3年間の思いをしっかり表現したいと思います。

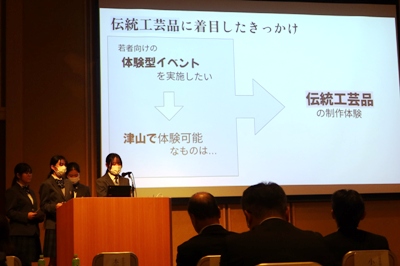

10月26日(土)、ザ・シロヤマテラス津山別邸(津山市山下)において、みま咲く未来フォーラム2024が開催されました。

前半は、地域で輝く大人たちによる講演が行われ、これからの未来を描く若者へのメッセージが伝えられました。

後半は、地元高校生による活動発表が行われ、本校から行学を学んでいる普通科2年生4名と、四校連携講座に参加していた普通科2年生1名が発表しました。

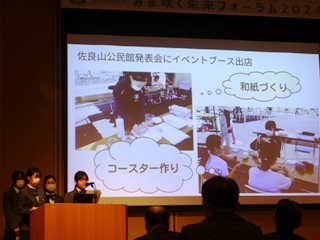

行学発表では、「伝統工芸品で津山を知ろう」と題して、津山市チームの4名が発表しました。

夏休みから自分たちで精力的に活動しており、文化祭で試作を行い、10月にも佐良山地域でイベントを実施。校内でもアンケートに協力してもらい、フィールドワークは城西地区にてお話を伺い、たくさんの経験をまとめました。

発表練習を学校で重ね、当日は最後の方の出番であったためかなり緊張しながらもステージで堂々と自分たちの思いを伝えることができました。

普段の学校生活では決して経験することのできない雰囲気の中で、探究活動の成果を多くの方に 聞いていただける貴重な機会となりました。

今後も地域に根差した活動を考えていけるように頑張りたいと思います。

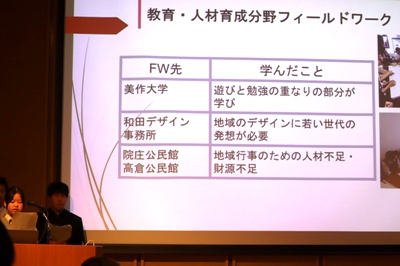

津山市内県立4校による四校連携講座「地域創生学」の活動発表では、本校から普通科2年生の福井彩音さんが参加しました。

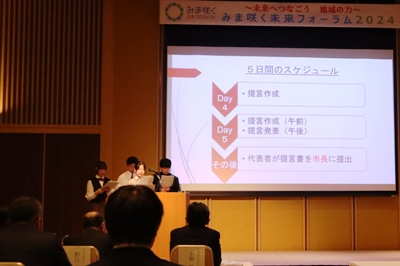

7月31日から8月6日までの5日間で行われた津山高校・津山東高校・津山商業高校・津山工業高校の4校による取り組みについて発表しました。

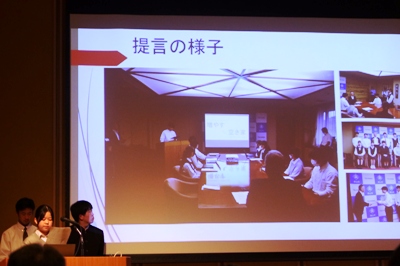

産業、医療福祉、観光、教育人材育成の4分野についてフィールドワークでの学びや津山市への提言内容について、わかりやすく発表し、質疑応答にも答えることができました。

今後は12月25日に行われる「高校生夢育PBLフォーラム2024」での発表に向けて準備をしていきます。

10月26日(土)、グリーンヒルズ津山(津山市大田)において、第23回森林を考える岡山県民のつどいが開催されました。

本校の調理研究同好会3年生4名が出店し、食物調理科特製のパウンドケーキ(シンプル100本、フルーツ50本)を販売しました。

開店前から行列ができ、多くのお客様が東高のパウンドケーキを楽しみにしてくださっていました。

3年生ということもあり慣れた手つきで接客をし、開始1時間程度で完売しました。

笑顔で帰っていかれるお客様の姿を見て、生徒たちもとてもうれしそうでした。イベントで得られた経験を卒業後の進路にも生かしてもらいたいと思います。

10月25日(金)、食物調理科と普通科の2年生がクリーン作戦を行いました。

主な目的は、学校内と校舎外で普段掃除の行き届かない場所の清掃をすることでした。普段は足を踏み入れることのない場所を歩いて小さな発見をしたり、友達との交流を深めたりすることもねらいの一つでした。

LHRの時間に体育館の前に集合して、各々がトングやテミ、ほうき等の道具を持ち、クラスごとに分担設定した場所に向かいます。校外に出て清掃するクラスもあります。

大量の落ち葉と格闘する人、おしゃべりを楽しみながら丁寧に草取りをする人、散歩しながら大駐車場や学校を囲むフェンス沿いにゴミを拾うグループなど、活動は多種多様で広範囲に及びます。

清掃LHRでありながら、笑顔と楽しそうな声が学校のあちらこちらから聞こえて楽しい雰囲気です。

最後は集めた落ち葉などや拾ったゴミを分別して活動は終わりましたが、集めたゴミの中には、「こんなものを、こんな場所に捨てる人がいるのか」と仰天するようなものもあり、社会の現実を知る学びにもなりました。

道具を片付けながら「先生、新しい発見ありましたよ」「初めてあんな所に入りました」という生徒もいて、清掃以外の目的もしっかり達成してくれたようです。こんな青空ホームルームも時にはいいものですね。

10月25日(金)、風紀委員会が玄関前の階段下であいさつ運動を行いました。

風紀委員を中心に、毎月隔週であいさつ運動を行っています。

毎回、委員たちが考えて作ったポスターを持って、登校してきた生徒たちに元気よく挨拶をしています。

10月23日(水)、 出発直前から急に激しい雨が降りはじめましたが、 収穫する圃場を、春に生徒が植え付けをした圃場から、近い圃場へ変更し、ショウガの収穫に出かけました。

圃場に着いたとたん、雨も上がりましたが、足下が悪かったため、全員で収穫とは行かず、少しだけ体験をさせてもらいました。

収穫作業はショウガの茎を切り、土起こしフォークを使って掘り起こし、引き抜いた後、根と茎を短く切り、泥を落としていきました。

中井さんから今年のショウガの生育やショウガの病気の話、収穫した後から販売されるまでの流れなどをうかがい、苦労なども知ることができました。

今後11月2・3日に開催されるマルイフードフェスタ2024で津山産の食材を使った料理の試食提供をする予定です。

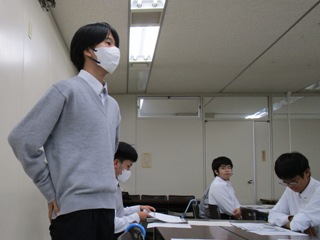

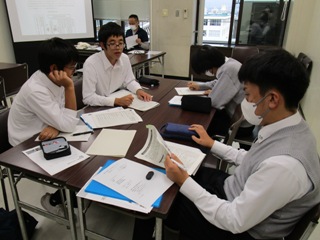

10月22日(火)、行学 国際探究プロジェクトの一環で、台湾の台南市立永仁高級中學(台南市永康区)とオンライン交流を実施しました。

当初の目的は、本校の生徒たちが探究している内容を質問できれば良いということで話を進めていましたが、交流自体が初めてということもあり、まずはお互いの自己紹介と英語の学習方法についてのプレゼンをしました。

両校とも、母国語が英語ではなく、コミュニケーションのツールとして英語を使う必要があったので、英語の学習方法を共有することになりました。

当日は、通信状態が悪いところもありましたが、英語やジェスチャーを駆使し、積極的にコミュニケーションを取ろうとする姿を見ることができました。

オンライン交流を通して、英語を使う難しさを実感しつつも、同じ年代の海外の生徒と交流ができたことで、多くの生徒がいい経験ができました。

また、第二言語として英語を学ぶ方法については、共通した部分が多くあるということがわかり、有意義な交流になりました。

生徒からは、またこのような交流がしたい、今度は直接会って話してみたい等の感想が多くありました。

台湾とは今回の交流が初めてで、今後についてはまだわかりませんが、また交流をする機会があれば嬉しく思います。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~