10月18日(土)、中学生3年生を対象に授業公開と部活動公開を行いました。

本校での授業や部活動の様子を中学生のみなさんに知っていただくため、実施しました。

当日は、約90名の中学生とその保護者の方が来校してくださり、午前中は授業、午後からは部活動を自由に見学されました。

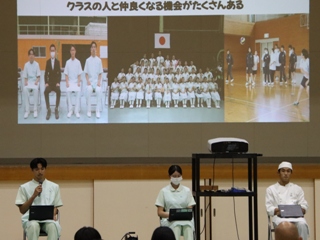

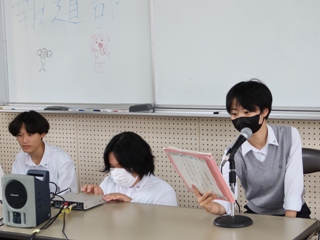

授業見学の後は、本校生徒によるシンポジウムをご覧いただきました。

シンポジウムでは、各科の代表生徒がそれぞれ登場しました。

食物調理科の代表は、清水千賀さん(3年)、山本大貴さん(2年)。

看護科は、神谷愛依さん(3年)、髙橋拓大さん(2年)。

普通科は、久保風果さん(2年)、酒井加文さん(2年)です。

また、普通科2年の武地柊音さんと谷野菜花さんがコーディネーターを務め、楽しい雰囲気の中で行われました。

内容は、津山東高校の魅力や自分自身の成長についてだけではなく、受験勉強の方法や、中学生の皆さんに向けての一言など、その場で出された質問もありました。

代表者の6名は、コーディネーターのとっさの質問にも、ユーモアを交えながら答えていました。中には「ここだけの話ですが…」と始まるようなコメントもあり、 会場の中学生の皆さんや保護者の方に授業見学では見えない生徒の一面に親しみを持っていただけたのではないかと思います。

午後からの部活動見学では、本校1、2年のボランティア生徒が受付や部活動場所までの案内を担当しました。

天候にも恵まれた一日でした。ありがとうございました。

10月18日(土)、財団法人 岡山県学校給食会(岡山市南区)にて牛乳・乳製品利用料理コンクール 岡山県大会が開催され、本校の食物調理科1年鈴木心優さんが出場しました。

鈴木さんは本番に向けて何度も試作を重ね、創意工夫を凝らしたアイディア料理を完成させました。

大会当日は、調理中に審査員からの質問にも落ち着いて対応し、工夫したポイントを丁寧に説明しました。

優 秀 賞

作品名:「春巻きの皮で夏野菜のクリームコロッケ風」

春巻きの皮を使うことで衣をつける手間を省いて、カリカリのクリームコロッケ風にしています。

審査の結果、見事「優秀賞」を受賞しました。

鈴木さんは、11月15日に開催される中国大会へ岡山県代表として出場します。

今後の活躍にもぜひご期待ください!

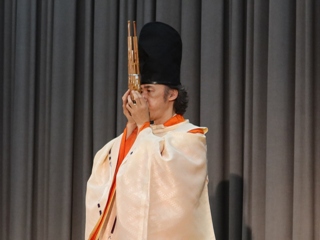

10月17日(金)午後、雅楽師の東儀秀樹さんによるコンサート「トーク&ライブ 悠久の響き」を、本科生(1~3年生)全員で鑑賞しました。

今年度の芸術鑑賞会は、本物の古典芸能に触れることを通して、豊かな感性を育むことを目的として行われました。

東儀秀樹さんは1300年続く雅楽の家に生まれ、日本の伝統文化を守りつつ様々なジャンルとコラボレーションをして、雅楽の第一人者として国際的にご活躍されています。

開演と同時に、直衣姿の東儀秀樹さんが生徒たちの間を通って笙を演奏しながら入場されたときには、神々しいばかりの美しさに、会場からどよめきが起きました。

続いて、笙と篳篥の古楽器紹介がありました。古楽器が原型のまま今に受け継がれているのは日本の雅楽だけだというお話に、生徒たちはひきこまれました。そして、天から降り注ぐ光のような笙の響き、人のぬくもりを感じさせる篳篥の音色にすっかり心奪われました。

生徒による古楽器体験や東儀さんへの質問コーナーもあり、会場は大いに盛り上がりました。

また、東儀さんの親しみやすく奥深いお話に、様々なことを考えさせられる時間ともなりました。

公演時間の90分間はあっという間に過ぎ、考査の疲れも吹き飛びました 。

考査最終日の午後に、笙や篳篥の美しい音色に包まれ、心洗われる時間を過ごすことができました。

10月8日(水)、全国大会に出場する食物調理科3年生に激励金贈呈式を行いました。

10月11日(土)に三笠高校生レストランMIKASA COOKING ESSOR内併設キッチンスタジアム(北海道三笠市)において、うまいっしょ甲子園―全国高校生料理選手権2025―が開催され、本校から食物調理科3年の中村にこさん、岡田結子さんチームが出場します。

始めに、出場する生徒から、コンテストに出品する作品の紹介が行われました。

中村さん、岡田さんたちは、今回のテーマ「秋に食べたい高校生のアイデアメニュー」で創作し、 1次選考(書類審査)を経て、本選出場を獲得しました。本選では、調理後、審査員の方が試食されます。

大山同窓会長から同窓会激励金が、 PTA副会長である 山本校長からPTA激励金がそれぞれ贈呈されました。

大山同窓会長から「地域の特産物を上手に使っていただき、地産地消、地元の食材を多くの方に広めてもらたい。」、山本校長から「北海道の方は、津山のことを知らいないので、いわばみなさんは広報大使でもある。気候も違うのでベストな状態で、この料理でもてなしてもらいたい。」と、激励の言葉がありました。

中村さんから「今まで食物調理科で学んできた知識、技術、また、今回の試作でいろんな方に支えられたことを思い出して、津山の魅力を伝えたい。」と、意気込みを伝えました。

岡田さんから「練習を重ねてきた成果を、本番で しっかりぶつけられるように頑張ってきたい。」と大会への思いを述べました。

【速報】先日、全国の調理科で学ぶ15校25チームの内、1次予選を突破した8チーム16名がうまいっしょ甲子園に出場しました。

本校は3年連続の出場となり、今回は「津山に来て食べてみんちゃい!肉料理」と題して、そずり肉やよめなかせ、干し肉をはじめ県産の食材をふんだんに使用した料理を披露しました。

本番の調理では、制限時間をオーバーしてしまい、残念ながら上位に入賞することはできませんでした。

講評で手際の良さや整理整頓等は大変良かったと褒めていただき、また、全体的にもう少し工夫や仕事をする方が良かった点や、味付けにメリハリを付けた方が良いなどのアドバイスをいただきました。

今回の経験を下級生に伝え、ぜひ来年以降も参加できるように取り組みたいと思います。

大会のYouTube配信中も多くの方から応援メッセージが届き、励みになりました。本当にありがとうございました。

10月11日(土)、三笠高校生レストランMIKASA COOKING ESSOR内併設キッチンスタジアム(北海道三笠市)において、うまいっしょ甲子園―全国高校生料理選手権2025―が開催されました。

本校から食物調理科3年の中村にこさん、岡田結子さんチームが出場しました。

中村さん、岡田さんたちは、今回のテーマ「秋に食べたい高校生のアイデアメニュー」で創作し、 1次選考(書類審査)を経て、本選出場を獲得しました。本選では、調理後、審査員の方が試食されます。

今回、全国から15校25チームのエントリーがあり、本選には7校8チームが出場しました。

大会は4グループに分かれて行われ、くじ引きの結果、1グループ目の開始となりました。

調理では、プロの料理人の審査員の方4名と、衛生面の審査の方1名の計5名の審査員に囲まれ、終始緊張しながら作業が進みました。

学校での練習では常に20分程度時間を余して終了していましたが、勝手が違うことと、オーブンの扱いに苦戦しプリンがほぼ固まらないといったアクシデントが重なり、いつもの調子が狂ってしまい、100分の調理時間をオーバーしてしまう結果になりました。

途中、審査員の方も助言をしてくださり、何とか作品は仕上がりましたが、2人にとって悔いの残る出来栄えとなりました。

作品名:「津山に来て食べてみんちゃい!肉料理!」

岡山県北の津山市を中心に秋に食べてもらいたいショウガ、シャインマスカット、ナスなどと、津山和牛の他の地域では食べられない独特の部位を合わせた和食を洋風・中華風に少しアレンジしたランチを考え、津山へ旅行に来たような気分を堪能してもらえる献立としました。

プリンは、「榕菴珈琲」を使用したほろ苦いプリンにし、養蜂が盛んな県北特産のおいしいはちみつで作った、カラメルソースをかけました。

結果は8チーム中5チームが時間オーバーとなる今までない事態となり、当然ながら上位入賞することができませんでした。

審査員の方からのフィードバックでは、手際の良さや整理整頓等は大変良かったと褒めていただきましたが、全体的にもう少し工夫や仕事をする方が良い、味付けにメリハリを付けた方が良いなど様々なアドバイスをいただきました。

今回の経験を下級生に伝え、ぜひ来年以降も参加してもらいたいと思います。

2日目は北海道米セミナーが行われ、今回使用したななつぼし・ゆめぴりか・ふっくりんこなどの食べ比べや、料理セミナーが行われました。

午後からは、地元の生産者の方の圃場に出かけ、米やカボチャ、サツマイモなどの作物を生産されている方より、こだわりの作り方や生産者の方の熱い思いを伺いました。

3日目は審査員長のラ・サンテ オーナーシェフ髙橋 毅 氏の調理研修があり、前日の生産者の方が作られた食材を使って、「カボチャのポタージュ・カボチャのオーブン焼き・サツマイモの煮物」を教えていただきました。

他校の生徒さんとグループになって実習を行い、最終日に仲良く楽しく交流をすることができました。

はじめは、緊張もあり他校のみなさんと仲良くなれるのか不安そうでしたが、時間がたつにつれしだいに会話をすることができ、同じ調理師を目指すものとして仲良くなり、別れがさみしくなりました。

コンクールだけではなく、様々な研修が用意され学ぶ機会を与えてくださり、充実した3日間を過ごすことができました。

上位入賞とはなりませんでしたが、多くの方からのメッセージをいただき、大変うれしかったです。

本当にありがとうございました。

10月10日(金)、1年生を対象に進路講演会を行いました。この講演会は、生徒一人ひとりの進路意識の高揚を図ることを主な目的とし、人生経験豊富な講師のお話を伺うことで、現在の自分自身の在り方や生き方について自覚を深めてもらう機会として設けられました。

今回は、TAG株式会社 代表取締役の田口 雅弘先生をお招きし、ご講演いただきました。

講演会では、ご自身の経験として、リストラやパワハラで退社を迫られるといった挫折を経験した際のエピソードが語られました。田口先生は、「だめな人間なんていない。やればできる。」という師匠の言葉を糧に、自身の会社を起業したストーリーや、苦しいときに周りの人に助けを求める大切さをお話しされました。

生徒たちは、田口先生からの問いかけに対し、周りの生徒と話し合ったり、真剣にメモを取ったりしながら講演を聞いていました。

生徒代表が、田口先生にお礼を伝えました。

1年生普通科は10月23日(木)に岡山大学訪問を予定しています。岡山大学訪問で、大学の学びと実際の雰囲気を肌で感じ取り、今回の講演で高まった意識をより具体的な進路の見通しをもってほしいと思います。

10月10日(金)、2年生が「クリーン作戦LHR」を行いました。

当日はまだ夏を思わせるような天候の中、美化委員が主体となって火ばさみやほうきなどの用具準備をし、クラスごとに分担して校内ならびに近隣のゴミ拾いや清掃をしました。

校内では普段の清掃時間では手掛けられない場所に目を向け、側溝や植え込みの中まで落ち葉を掃いたり雑草を抜いたりし、あっという間にいくつものゴミ袋が一杯になりました。

校外では、道路沿いにポイ捨てされているペットボトルやタバコの吸い殻に残念な気持ちになりながらも、美しくなった環境に清々しさを感じた生徒も多かったのではないでしょうか。

それぞれの場所での活動後には、美化委員が用具の収納やゴミの分別をし、最後まで活躍しました。

この活動を通し、身近な場所の環境美化に対する意識を高めるととともに、微力ながら地域社会に貢献することができたと思います。

2025年、GIGAスクール構想によって「1人1台端末」が教育現場の当たり前になって数年が経ちました。津山東高校の生徒や教員も当たり前のようにchromebookを、授業や探究活動で活用しています。しかし、私たちは日々進歩する最新のICT技術を本当に理解し使いこなせているでしょうか。

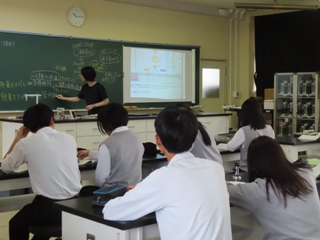

そこで10月7日(火)、津山東高校の先生が、授業力をアップさせるために岡山県教育庁教育情報化推進室の平松孝博指導主事をお招きして、ICTを授業で活用するための教員全員研修会が開かれました。

研修では現在話題になっている「生成AI」をいかに活用し、生徒の学びを深化させるかについて、平松指導主事から分かりやすい講義をしてもらいました。参加した先生は、実際に端末を操作して生成AIを試してみたり、他校の実践例を紹介してもらったりして、授業で活用する方法を学びました。

また、日ごろの業務の効率化にも役立つことが分かり、多忙な中にも生徒と向き合う時間を確保する便利なツールでもあることを再確認しました。

研修後、平松指導主事は「行学」で教育のICT活用について研究を進めている班の生徒からの質問に丁寧に答えてくれました。生徒たちは現在悩んでいることや聞いてみたいことのアドバイスをもらい、その分かりやすい説明に大変感動していました。

今後、教育における情報化はさらに進んでいきます。その進化を津山東高校の先生もしっかり受け止め、授業や学校行事に活用することで生徒たちの学びを深めていこうと思います。

10月7日(火)、 普通科1年生のSIM津山プロジェクト は 津山市役所の方々を講師としてお招きし、農林、産業経済、福祉、子育て・健康、教育、地域振興、観光・文化、環境、防災の9分野に分かれて市の重点施策についてお話をいただきました。

つやま和牛のブランド化について、自動運転バスについて、津山まちじゅう博物館構想についてなど、津山市が力を入れて実施している取組についての講義でした。

11月18日(火)のフィールドワークに向けてしっかりと話を聴き、イメージを持つことができました。

フィールドワーク後、津山市がさらにより良い街になるような提案ができるよう活動に励みます。

10月5日(日)に、第30回津山・城西まるごと博物館フェア2025が作州民芸館周辺(津山市西近町)で開催されました。本校の調理研究同好会では、「珈琲饅頭」と「とろりんカフェオレ」を販売しました。

「珈琲饅頭」と「とろりんカフェオレ」のブースでは、生徒たちは、注文が殺到する中でも連携をとり、テキパキと対応しました。

また、この活動を機にお客様の前で販売する楽しさを感じた生徒も多く、自分たちの作ったものを販売するやりがいを感じました。

「もう売り切れ?買いたかった!」と残念がる声が聞かれるほどの大盛況で、販売開始からあっという間に完売しました。

購入できたお客様は、できたての「とろりんカフェオレ」を手に、「ほどよい甘さで美味しい!」と笑顔でおっしゃってくださいました。

本校の調理研究同好会は、調理師養成施設ならではの専門性を活かし、地域の特産物を使ったオリジナル料理やスイーツの開発に取り組んでいます。 生徒が主体となって企画・試作・販売までを行い、全国大会につながるコンクールにも挑戦しています。

秋のイベントでは、11月1日・2日にマルイフードフェスタでパウンドケーキ・クッキーの販売と、先日行われたマルイ主催のコンクール「だし活」の優秀作品を試食提供する予定です。

また、11月15日には津山城もみじまつりにおいて、パウンドケーキを販売する予定です。生徒たちがアイディアから製作まで心を込めて取り組んでいます。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~