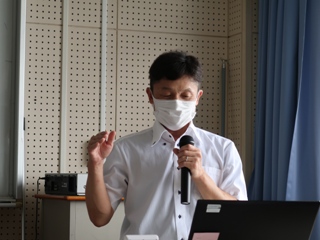

7月10日(月)に、医療法人東浩会石川病院看護師長 横川正行先生を講師にお迎えし、「摂食・嚥下障害の看護」と題して講話をいただきました。

横川先生は摂食・嚥下障害看護認定看護師としてご活躍されています。

生徒たちは、摂食・嚥下機能のメカニズムを知り、基本的な援助技術について学ぶ機会となりました。

まず大切なことは解剖生理を理解した上で、どこの部位が障害されているかを把握し、その障害に合ったケアを行うこと、間違ったケアは、逆に誤嚥のリスクを高めてしまうことにつながることを教えていただきました。

また、多くの高齢者が誤嚥性肺炎に罹患しており、摂食嚥下訓練などの予防的介入の必要性とその具体的方法について教えていただきました。

最後に、生徒代表が「お話の中で一番印象に残ったことは、直接嚥下訓練を行う際は、食事摂食時の体位や手技も大切だが、訓練を行う前の環境作り(集中できる食事環境)も、誤嚥を防止するために大切であるということを学び、今後の臨地実習で生かしていきたいと思います。」と、お礼の言葉を横川先生に述べました。

7月10日(月)、学校歯科医 渡部佳郎先生にお越しいただき、歯科指導を実施しました。

今年度の歯科検診でう歯(むし歯)や歯肉炎等の歯周疾患のあった生徒が、その原因や予防方法について学びました。

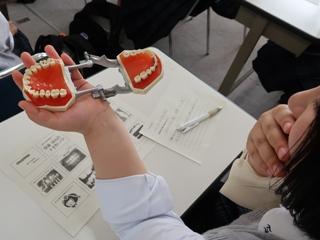

特にブラッシング方法について、適切な歯ブラシの角度や動かし方、歯の形の違いによる磨き方のポイントなど、歯の模型を使いながら丁寧に教えていただきました。参加した生徒は、普段の自身の歯磨きを振り返りながら真剣に話を聴きました。

<渡部先生より (抜粋) >

🔹歯ブラシを大きく動かして一気に磨こうとするのではなく、歯を1本ずつ磨くイメージで小刻みに動かすと効果的。

🔹 奥歯は歯ブラシが届きにくいので、指1本分ほど口を開けて磨くとよい。

🔹 歯と歯の間は歯ブラシでは磨けないため、歯間ブラシやデンタルフロスを使用するとよい。ただし、無理に出し入れすると歯に傷がつくため注意。

🔹 歯周病原菌は、血管を通って全身へ巡り、様々な疾患の原因となると言われている。

<生徒の感想より>

🔸歯は頑丈だと思っていたけど繊細なんだと分かった。

🔸 歯を磨くときには力強く磨かないこと、歯ぐきと歯の間を磨くことが大切だと言われていたので、次から意識してみようと思った。

🔸 歯の構造によって磨き方を変える必要があると知ったので実践していきたいと思った。

🔸 デンタルフロスなど歯ブラシ以外のものも使いながら口をきれいにすることが大切だと分かった。

🔸 歯は老後も使うものなので、若い今のうちから大切にしておかないと大変なことになると思った。

🔸 自分の口の中の状態は自分ではわからないので、定期的に歯医者に行く必要を感じた。

指導後には、渡部先生から歯間ブラシや歯磨き粉のお土産をいただきました。

今後は検診で見つかった異常を早く処置するとともに、正しい歯磨きを習慣化し、歯の健康を維持していきましょう。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~