本校では、5月9日(金)~6月23日(金)の期間を家庭クラブ週間とし、家族や日頃お世話になっている方々へ感謝の気持ちを込めて手作りの小物をプレゼントする「感謝デー」を行いました。

今年度は、コンパクトエコバッグに、各自が記入したメッセージカードを添えて手渡しました。

<生徒の感想より>

・とても喜んでくれて、その後の買い物で早速使ってくれた。

・中学生の頃にもエコバックを作ったので、それと比べると「真っ直ぐ縫うのも上手になった。」と言ってもらえた。

・エコバッグを作っていたのは秘密にしていたので、渡したときはすごく喜んでくれて「ありがとう!たくさん使うね!」と言ってくれた。頑張って作ったかいがあったと思ったし、本当に心の底から嬉しかった。

・「サイズが丁度良くて使いやすい。ほつれてたりするところもあるけど頑張って作ったのが伝わった。使いやすそうなエコバック。」と喜んでもらえた。

7月8日(火)、「だし活」の一環として、食物調理科2年生の家庭クラブ役員及びクラブ員がショウガの生育状況を観察するため、津山市上横野にあるショウガの圃場を訪れました。

農家の中井さんより、連日の猛暑で生育が例年より遅れているとお話を伺い、生徒たちも真剣に聞き、ショウガの様子を観察しました。

10月に食物調理科2年生全員で収穫する予定です。

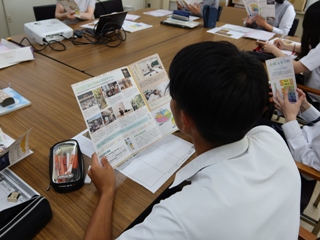

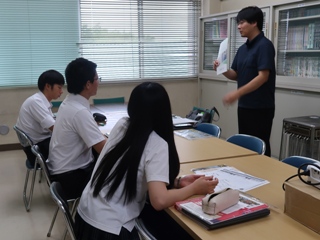

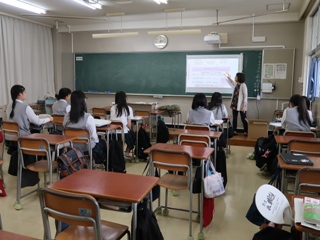

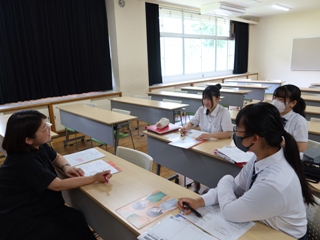

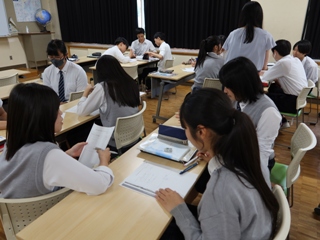

7月11日(金)、2年生の学部学科別ガイダンスが実施されました。

進路教育の一環として、大学や各種学校の高度な学びに対する意欲を高め、進路意識を高揚させることを目的として行われました。

HR教室、特別教室を使用し、学部学科ごとに分かれ、講義形式の授業を受けるという流れで、食物調理科は1講座、普通科は2講座受講しました。

講師の先生に積極的に質問をしながら、真摯に話を聞く姿が、各講座で見られました。

岡山大学の先生による教育分野の講座では、「学ぶとは何か」、「教えるとはどのようなことなのか」を考える場面があり、グループワークを通して、意見交換をする様子も見られました。

今後は、この学部学科別ガイダンスを踏まえて、自分の学びたいことや興味のある分野をさらに絞り、科目選択に向かいたいと思います。

また、夏季休業中は三者懇談もあり、進路について考える機会が多くなります。振り返りを丁寧に行いながら、進路意識をもちたいです。

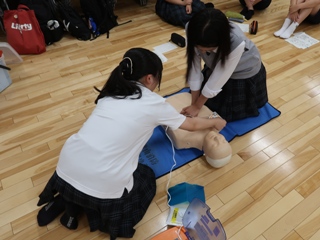

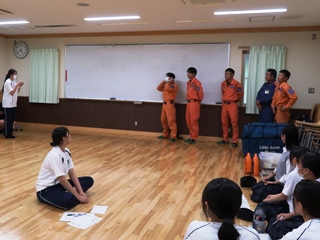

7月10日(木)、津山中央消防署から5名の講師にお越しいただき、生徒対象の救急法講習会を実施しました。

事前の告知や、受付・司会など当日の運営は2年生保健委員が担当し、講習には2年生保健委員と部・同好会の代表者の計25名が参加しました。

講習は4つに分かれたグループごとに講師から心肺蘇生法・AED操作について説明を受け、ダミー人形を用いて一人ずつ実習しました。

胸骨圧迫のポイントやAEDを使用する際の注意点など丁寧に教えていただき、倒れている人を発見したときから救急隊に引き継ぐまでの一連の動きを含め、それぞれの手技をしっかり確認することができました。

<参加した生徒の感想(抜粋)>

■胸骨圧迫は、強さ・速さ・リズムが大切だとわかった。また周囲の人に助けを求めて協力することが大切だと思った。(保健委員2年)

■実際にその場に居合わせたら自分にできるかわからないけど、第一に人を救うために動こうと思った。(保健委員2年)

■講習前は人が倒れていても何もできなかったと思うけど、講習を受けて少しは動けそうだと思った。(部代表2年)

■二次災害を起こさないために、最初に周囲の安全をしっかり確認しないといけないとわかった。(部代表2年)

■保健の授業で学んでいたけど実際にやったことはなかったので、とても良い経験になった。(部代表1年)

■胸骨圧迫は実際にやってみると思ったより体力を使うと感じた。意味のある心臓マッサージにするために、全力を尽くすという気持ちで向き合いたいと思った。(部代表1年)

今回の参加者は、看護科の授業や中学校の授業で実技経験のある生徒から初めて習う生徒まで経験に差がありましたが、講習を通して、いざというとき率先して動くための自信をそれぞれに高めることができました。

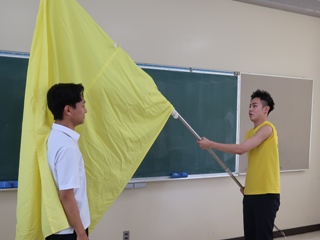

7月8日(火)、第41回東雲祭結団式をオンライン形式で実施しました。当初は体育館にて全校生徒で集まっての実施予定でしたが、暑さやテスト最終日といった状況を踏まえ変更となりました。

生徒会執行部や各団(ブロック)の責任者たちは、それでもどうにか東雲祭のスタートを盛り上げるべく、それぞれの役割を全うしていました。

団(ブロック)決めは、サイコロの出た目の合計が大きい順に、昨年の1位~3位のブロックカラーが割り当てられるというルールで行われ、昨年の各団長から今年の各団長へと団旗が渡されました。

これから本格的に東雲祭に向けての準備が始まります。熱中症対策にも気を配りながら熱く、思いやりのあふれる東雲祭へと向かっていきます。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~