3月23日(水)、本校生徒21名が直島(香川県香川郡直島町)にて英語の一日研修を行いました。4名のグループに1名の外国人留学生に加わっていただき、フィールドワークやグループ活動を行いました。

今回、直島では外国の方々とコミュニケーションをとりながら、アートの魅力や島の活性について理解を深め、自分の将来への視野を広げて行くことを目的とし実施しました。

岡山・宇野港から直島・宮浦港にわたり、今回一緒に研修する留学生の方々と合流し、紹介がありました。

まず始めに、本村地区をグループごとに散策しました。ANDO MUSEUMや家プロジェクトを訪れ、生徒たちはそれぞれの建築物や現代アートに魅了されました。

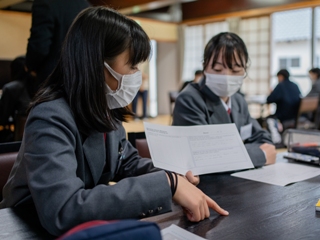

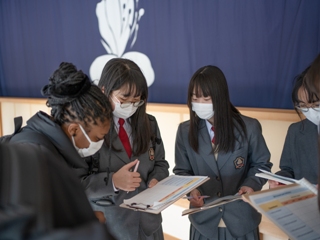

そして、散策後、各グループごとに直島本村地区のどこが好きか英語で話し合い、さらに留学生の方々へインタビュータイムも設けられました。

午後からはベネッセハウスミュージアムへ移動し、一つの作品を対話型で鑑賞した後、個々に作品を見て回りました。海辺にあった自然とアートの融合作品に圧倒され、心を奪われる生徒もいました。

そして、好きな作品を共有し、現代アートとは何かや、来島前と来島後のイメージの変化について英語で話し合いました。

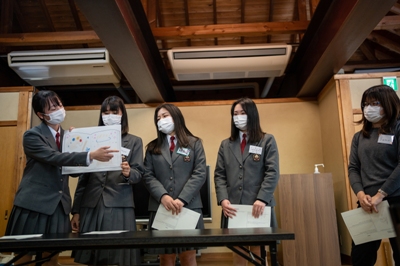

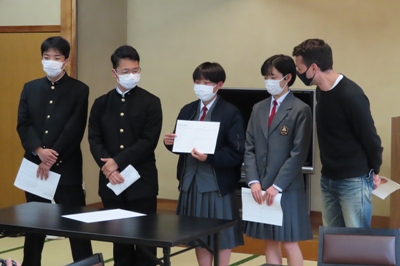

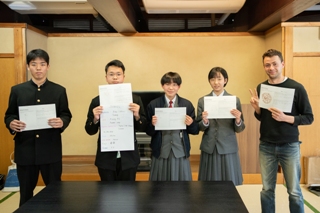

最後に、一日の振り返りをグループごとに英語で発表しました。発表を終えた後、生徒たちは留学生の方から修了証書をいただき良い締めくくりとなりました。

コロナ禍で、なかなかカナダにある姉妹校訪問が叶わない中、岡山に学びに来られている外国人留学生の方々と感染症対策を行いながら対面で交流できました。

直島の魅力に触れながら、異文化理解を深め、英語を運用するという盛りだくさんの企画でしたが、生徒にとって本当に学びの多い一日となり、直島を後にしました。

3月23日(水)に開催予定の「直島イングリッシュ キャンプ」に向けて事前研修を行いました。

前半は、直島(香川県香川郡直島町)についての説明があり、町の様子やアートの魅力について知ることができました。

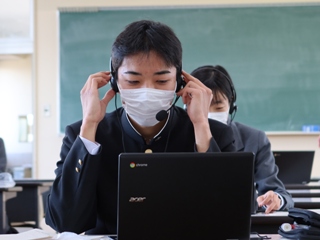

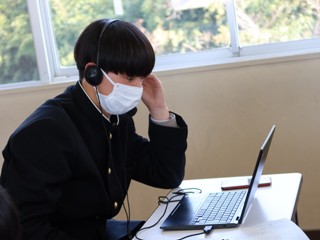

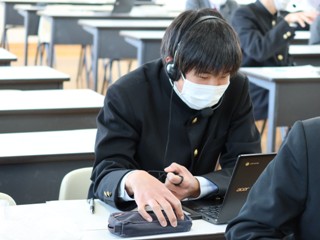

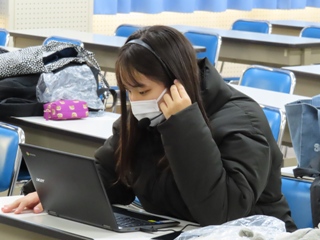

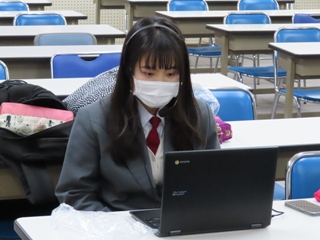

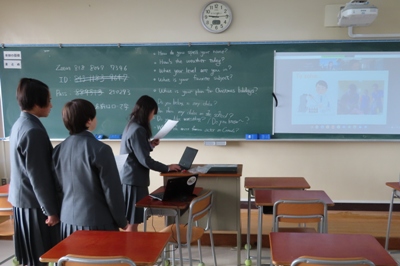

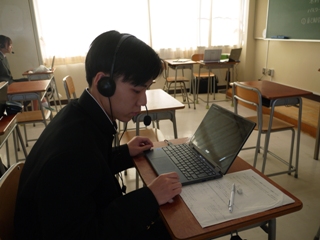

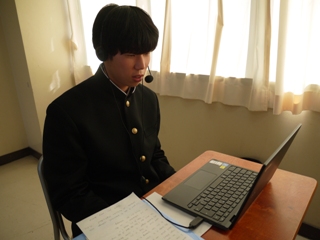

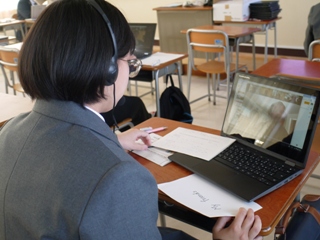

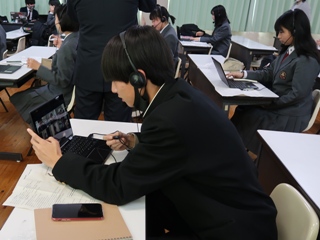

後半は、英語の特訓を行いました。各グループに分かれ、当日対面する予定の外国人留学生と互いに自己紹介をし、直島での楽しみ方についてなど英語で話し合いました。

最初は恥ずかしそうにしていた生徒も、緊張がほぐれ、一生懸命英語で伝えようとする姿が見られました。

当日のフィールドワークや美術鑑賞がますます楽しみになったようです。晴れるといいですね。

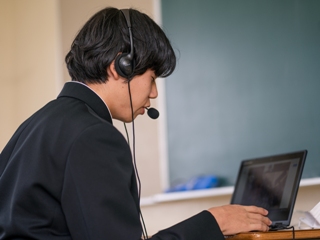

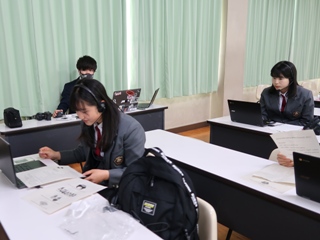

12月24日(金)、1月17日(月)、24日(月)の放課後に2年生、3年生の希望者14名が韓国の柳韓工業高校(大韓民国・ソウル市)、岡山市の後楽館高校とのZoomを利用したオンライン交流会に参加しました。 柳韓工業高校はもともと後楽館高校の姉妹校で交流をされていたところ、津山東高校にもお誘いをいただき一緒に交流をさせていただいています。

いずれの回も、「共通点探し」をテーマに柳韓工業高校の生徒の皆さんと少人数のグループに分かれてフリートークを行いました。

柳韓工業高校の生徒の皆さんは日本語を学んでおり、主に日本語で、お互いの文化や食生活、学校生活などの話をしました。

普通の日常会話のスピードで日本語会話を行うことができる韓国の高校生の日本語力の高さに、本校の生徒たちは大変刺激を受けていました。 また、本校の生徒にとっても身近な韓国の音楽やドラマ文化の話では非常に盛り上がっていました。 各回、Zoomのブレイクアウト機能を利用してグループを変えながら毎回1時間以上交流することができました。

今後は3月にまた交流予定です。

<生徒の感想(抜粋)>

〇色々な話ができてすごく楽しかったです。共通点を互いに発見してもっと韓国のことを知りたいなと思いました。

〇最初は少し、ちゃんと話すことができるのか不安だったけど、慣れてくるとたくさん話ができて楽しかったです。1対1で話をできたので、いろいろな質問や雑談もできて良かったです。今、韓国に興味を持っているので、良い経験になりました。韓国の高校生がたくさん日本語を話してくれてうれしかったです。

〇自分たちが英語を分からないのと同じで、日本語を覚えていって聞けるようになるまでとても時間がかかり大変だと思うけれど、(韓国の生徒の皆さんが)笑顔で日本語を聞き取ってスラスラ話していたのがすごいなと思った。他言語の人と会話するのは言葉も違うし、価値観も違うから大変だと感じるけれど、その違いが逆に面白くて話をするのが楽しかった。韓国の人が笑顔でコミュニケーションを取ってくれて話しやすかった。機会があればまた参加したいと思った。

〇韓国の学生が日本のことをよく知っていて、とても話しやすかった。韓国語を教えてもらう良い機会にもなり、日本語をどうやって覚えたかを聞くことで英語の勉強に活かせると思った。

〇韓国人の方がけっこうフレンドリーだし、日本語がすごく上手で楽しく交流会ができました。韓国の学生さんが言っていた韓国の食べものをたくさん食べてみたいです。韓国旅行にいった気分になりました。今度は日本の食べものを食べたりしながら交流会がしてみたいなとも思いました。

〇交流会を通して韓国の人たちの日本語の能力があまりにも高くて本当にびっくりした。日本が大好きと言ってくれる人が多くて、なぜか日本に住んでいることが誇らしく感じた。韓国の人たちは気さくで面白い人が多かった。私は韓国が好きだったので、実際の現地の同い年の子たちと話すことができたのは良い機会だった。また機会があればぜひ参加したい、他の国の人達とも交流してみたいと思った。

12月11日(土)、姉妹校であるカナダ・ケロウナ高校とオンライン交流を行いました。

1・2年生の7名の希望生徒が参加し、SDGsに関連させながら、家庭科で学んだエコクッキングや、コロナ感染症の予防対策として取り組んでいることについて紹介しました。

その後はいつものように、自由に会話を楽しむ時間を設け、それぞれの趣味や冬休みの過ごし方について話をしていました。

今回は1グループの人数を少なくしたため、どのグループも一生懸命、積極的に話をしようとする姿が見られ、会話も盛り上がっているようでした。

今年度のケロウナとの交流はこれで終了ですが、引き続き来年度も行っていきたいと思います。しかしながら、来年こそは訪問が実現し、対面で交流できることを願っています。

11月9日(火)、1・2年生を対象に特定非営利活動法人AMDA AMDAボランティアセンター長 竹谷和子先生をお迎えし、「救える命があればどこまでも~AMDAの活動~」と題して国際理解について学びました。

AMDAの活動や国際情勢について理解を深めることを目的とし、生徒たち自身が国際協力にどう向き合うか考えます。

ロヒンギャ(イスラム系少数民族)難民へのサポートや配置地震被災者支援、竹谷先生が担当されているAMDA中学高校生会の活動について、詳しくお話をしていただきました。

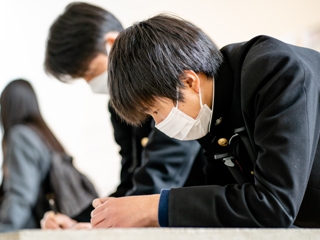

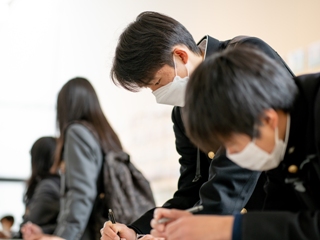

生徒たちは真剣に講演に耳を傾け、熱心にメモを取っていました。

生徒たちは 竹谷先生へ、いろんなことを尋ねてみたかったようですが、残念ながら質疑応答の時間が今回は取れませんでした。

最後に生徒代表がお礼を伝えました。

生徒からは、

*このような素晴らしい活動をしている団体が岡山にあることを知らなかった。

*「助けてあげる」のではなく「助け合う」ということの大切さを学べた。

*改めて自分の今の状況は非常に恵まれていることに気付いた。

などの声が聞かれ、竹谷先生のお話がしっかり心に届きました。

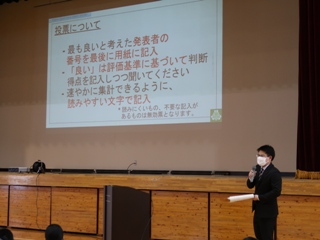

11月2日(火)、普通科2年生の英語スピーチコンテストが開催され予選会を通過した6名が、自分たちが決めたテーマのもと英語でスピーチを行いました。

発表の生徒は、体育館での発表に緊張した様子でしたが、これまでの練習成果を出そうと、堂々と分かりやすいスピーチを行いました。 内容もバラエティに富んでおり、時おり笑いも起こる発表会となりました。

1・2年生の投票の結果、竹本光成くん(5組)が1位、山本彩音さん(3組)が2位、植月美結さん(4組)が3位となり表彰されました。おめでとうございます。

聴いている皆にとって刺激となるスピーチコンテストでした、引き続き英語力の向上に努めます。

10月30日(土)、1・2年生の希望者が本校の姉妹校であるカナダ・ケロウナ高校とのオンライン交流を行いました。

今回は1年生が初めて参加し、事前に十分な準備を行い当日を迎えました。

1年生は2つのグループが日本文化の紹介として、それぞれ「おにぎり」と「温泉」について発表しました。クイズや実演を交えながら英語で丁寧に説明しました。

ケロウナ高校からは、「Thanksgiving(感謝祭)」が近かったこともあり、その歴史やお祝いの仕方について紹介されました。

プレゼンテーションの後は、グループに分かれてフリートークを行いました。生徒たちは自己紹介をしながら「Thanksgiving」にちなんで各自の「ありがたいこと(もの)」についても紹介しました。

お互いに緊張をしていて最初はあまり会話が進んでいませんでしたが、回数を重ねるごとに楽しそうに英語でやり取りすることができました。

ケロウナ高校との交流は引き続きオンラインで行う予定で、次回は12月(今年度最後)を予定しています。

最後まで双方にとって実りのある時間が過ごせたらと思います。

6月19日(土)、2、3年生の希望者(第1回目の5月の交流会に参加した生徒)を対象に、第2回オンライン交流会を開催しました。本校からは14名の生徒が参加し、学校からだけでなく自宅から参加している生徒もいました。

今回はグループでフリーセッションのみを4回行いました。前回と同じメンバーだったので少しリラックスした様子で、ジェスチャーを交えながら、お互いの趣味や好きな音楽、アニメなどについて語りました。

実際にカナダを訪問し、直接会って話したいという生徒がたくさんいました。(ぜひ実現させてあげたいところですが、今年度の訪問もまだ決まっていません。)

画面越しではありましたが、異文化について知ろうとする意欲がさらに高まり、新たな発見もあったようです。

今後も積極的に交流を行い、姉妹校であるケロウナセカンダリースクールとのつながりを深めていく予定です。

なお、第3回目のオンライン交流は10月を予定しています。

5月1日(土)、本校の姉妹校であるケロウナ高校(Kelowna secondary school:カナダ ブリティッシュコロンビア州)とオンラインで交流しました。国際交流に興味関心のある生徒17名が参加し、Zoomを通して英語でのやり取りを楽しみました。

英語の早口言葉でウォーミングアップをした後、ケロウナの生徒と対面しました。

お互いの国で流行していることを紹介し、その後、小グループに分かれ、フリートークを行いました。

最初は会話が弾むかどうか少し緊張した面持ちでしたが、時間が経つにつれ、リラックスした表情で会話をしていました。

オンライン交流終了後、多くの生徒たちが、”楽しかった。もっと話がしたい。また、交流したい。”と口々に言っていました。

園田校長先生も参加され、ケロウナ高校で日本語を教えられているトム先生と談笑されていました

今後、6月・10月に再度オンライン交流を行う予定です。早くコロナウイルス感染症が収束し、お互いに行き来できることを願います。

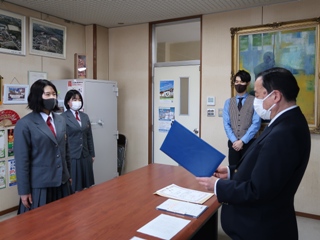

JICA(ジャイカ:独立行政法人国際協力機構)主催の国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト2020で個人賞(佳作)に入選した看護科2年生の黒岩美羽さん(中道中出身)と、岡山県・山陽新聞社等主催の第10回おかやま新聞コンクール新聞感想文の部で入選した同じく看護科2年の川上優奈さん(勝央中出身)が、3月3日(水)園田校長に受賞報告を行いました。

JICAエッセイコンテストは、次の世代を担う中学生・高校生を対象に、開発途上国の現状や開発途上国と日本との関係について理解を深め、国際社会の中で日本、そして自分たち一人ひとりがどのように行動すべきかを考えることを目的として実施され、今年度第59回を迎える高校の部は、22,762点の作品の応募がありました。

黒岩さんの「世界とつながる自分」というタイトルのエッセイは、審査員から「WHOや世界のコロナ事情についてとても意欲的に勉強されていることが感じられ、私も負けてられないぞ!と鼓舞してくれる文章でした。」と高く評価していただきました。

川上さんは、5月15日付け山陽新聞「終末期医療 議論の場を」の記事をもとに、医療崩壊を防ぐために人工呼吸器の優先配分をルール化する「トリアージ」に当たり、この時期に家族で話し合っておくことの必要性について論評し高い評価を得ました。

園田校長は、「思考を深めるためには文章で表現してみることが大切。2人の文章はいずれも視野を広げ思考を深める優れた内容であったことが評価されたと思います。」と称えました。

2人は、自分たちの文章が受賞したことの喜びとともに、これからも看護科生として専門性をより高めていきたいと抱負を語りました。

なお、JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト2020では、個人賞に併せて、優れた作品を多数応募した学校に贈られる「学校賞」を本校が受賞し立派なメダルをいただきました。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~