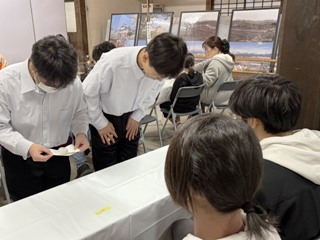

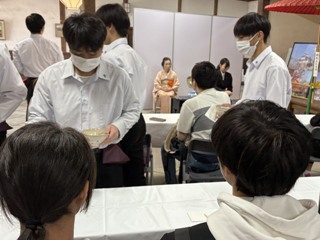

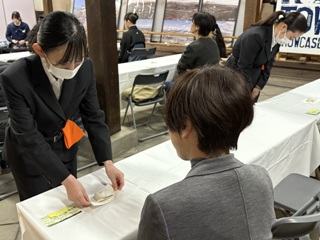

11月23日(土)・24日(日)に「美作国大茶華会」が鶴山館(津山市山下)で開催され、24日(日)には、茶道を学んでいる本校の食物調理科3年と専攻科1年が参加しました。

11月16日(土)~24日(日)に鶴山公園一帯で開催されている「津山城もみじまつり」のイベントの一つです。

普段の茶道の授業で学ぶ作法や礼儀をいかして、お客様へお茶やお菓子を提供することができ、とても貴重な体験をさせていただきました。

茶道という日本の文化を津山から多くの方に知ってもらい、お茶を通して津山を盛り上げることができました。

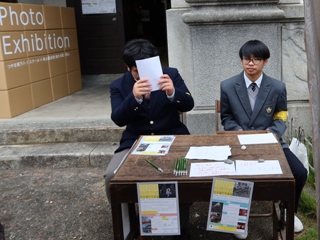

11月16日(土)、森本慶三記念館(津山市山下)において、写真展が開催されました。

この写真展は、「高校生の感性で切り取った“つやま”の写真展示」をテーマとして、津山城下ハイスクールが「森の芸術祭 晴れの国・岡山」と連携し、その地域イベント第6弾として、実施されました。

本校からは、1・2年生8名が参加し、写真の撮影や、前日の展示準備、当日の運営に携わりました。

当日は、写真家の村松桂さんをお迎えした「写真を楽しむ」トークセッションにも参加し、村松さんへの質問や撮影をしてみて感じたことを伝えることができました。

展示された写真には、日ごろ目にしている校舎を面白い視点で切り取ったものもあり、「高校生のみずみずしい感性」に触れることのできる貴重な機会となりました。

11月10日(日)、第27回さら山時代祭が皿川公園(津山市平福)一帯で開催され、本校から、行学地域PJの一環として普通科2年生3名が、ボランティアとしてサッカー部1・2年生9名が参加しました。

佐良山公民館で時代祭の衣装に着替えましたが、今まで着たことのない衣装を身に着けることができ、みな大喜びでした。

武者2人を先頭に駕輿丁、天皇、貴族が続き最後尾に女官3人が小学生の手を引いて皿川公園まで歩きました。

行列が見え始めると会場にいた人たちが集まり、珍しそうに写真を撮っていました。

まず、ステージ上で司会者の方から時代祭や装束についての説明があり、その後、後醍醐天皇に扮した生徒が和歌を詠みあげました。

次に、貴族の衣装を纏ったサッカー部の2人が蹴鞠を披露しました。

サッカーボールとは大きさも重さも違うので難しそうでしたが上手に蹴り合い、観客のみなさんから大きな拍手を浴びていました。

最後にステージ上から、小学生に向けて菓子投げを、中学生以上の観客の方には餅投げを行いました。

みな、歓声を上げて、お菓子やお餅を拾っていました。

晴天にも恵まれ、伝統ある地域の行事に参加でき貴重な体験ができました。

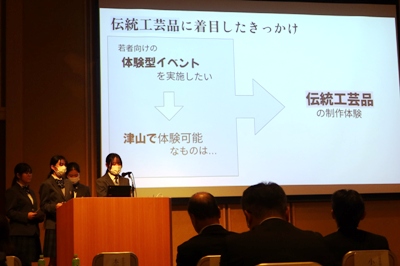

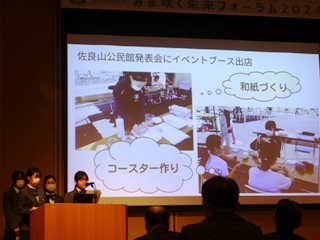

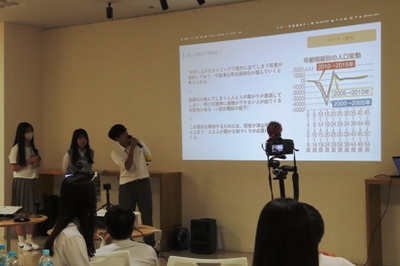

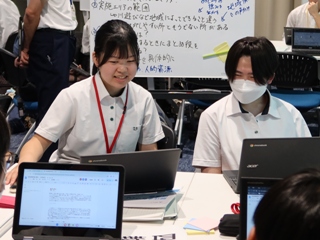

10月26日(土)、ザ・シロヤマテラス津山別邸(津山市山下)において、みま咲く未来フォーラム2024が開催されました。

前半は、地域で輝く大人たちによる講演が行われ、これからの未来を描く若者へのメッセージが伝えられました。

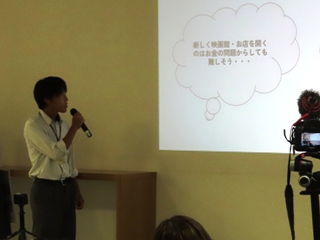

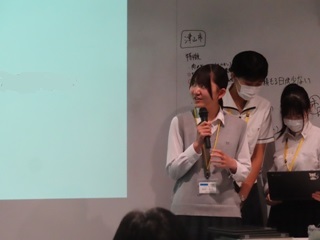

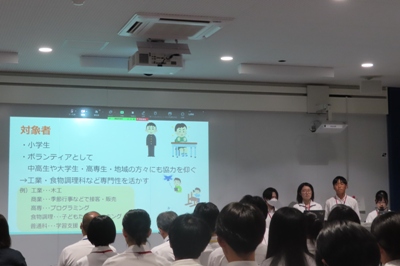

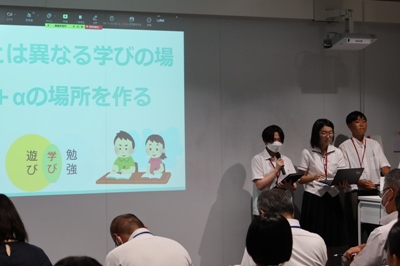

後半は、地元高校生による活動発表が行われ、本校から行学を学んでいる普通科2年生4名と、四校連携講座に参加していた普通科2年生1名が発表しました。

行学発表では、「伝統工芸品で津山を知ろう」と題して、津山市チームの4名が発表しました。

夏休みから自分たちで精力的に活動しており、文化祭で試作を行い、10月にも佐良山地域でイベントを実施。校内でもアンケートに協力してもらい、フィールドワークは城西地区にてお話を伺い、たくさんの経験をまとめました。

発表練習を学校で重ね、当日は最後の方の出番であったためかなり緊張しながらもステージで堂々と自分たちの思いを伝えることができました。

普段の学校生活では決して経験することのできない雰囲気の中で、探究活動の成果を多くの方に 聞いていただける貴重な機会となりました。

今後も地域に根差した活動を考えていけるように頑張りたいと思います。

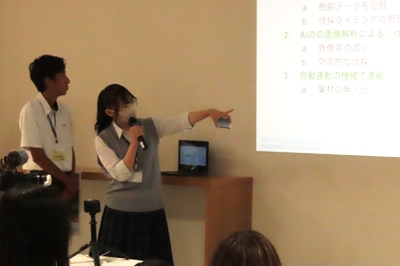

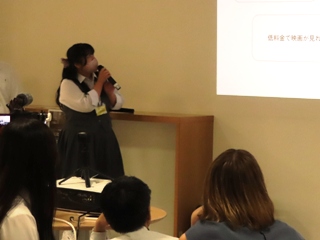

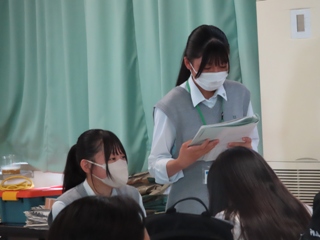

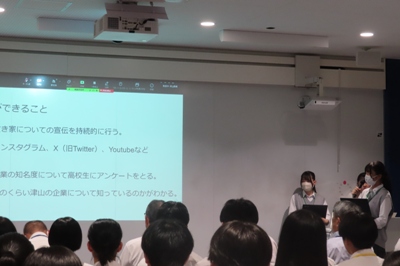

津山市内県立4校による四校連携講座「地域創生学」の活動発表では、本校から普通科2年生の福井彩音さんが参加しました。

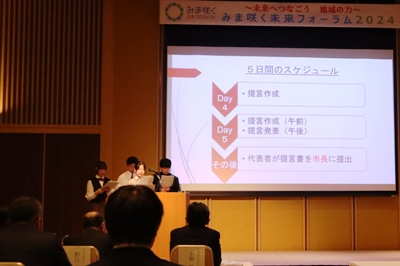

7月31日から8月6日までの5日間で行われた津山高校・津山東高校・津山商業高校・津山工業高校の4校による取り組みについて発表しました。

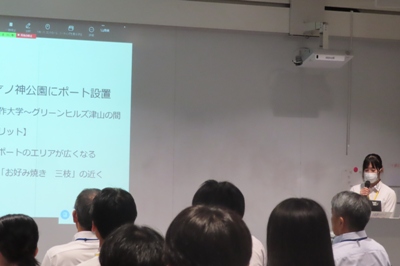

産業、医療福祉、観光、教育人材育成の4分野についてフィールドワークでの学びや津山市への提言内容について、わかりやすく発表し、質疑応答にも答えることができました。

今後は12月25日に行われる「高校生夢育PBLフォーラム2024」での発表に向けて準備をしていきます。

10月の城西ボランティアは、6日に開催された「津山・城西まるごと博物館フェア2024」と、まちばの寺子屋に参加しました。19日の寺子屋では球根植えを行う予定でしたが、雨天のため、室内でのふれあい遊びに変更になりました。

博物館フェアでは、模擬店での販売や、作州民芸館、城西浪漫館でのカフェの補助などを行い、フェアに来られたお客様と笑顔でコミュニケーションを取ることができました。

幅広い年齢の方との関わり方や、販売をするにあたって、どういった対応が必要なのかとなど学ぶことができました。

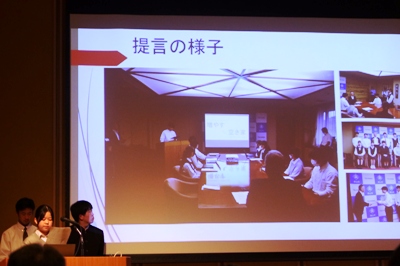

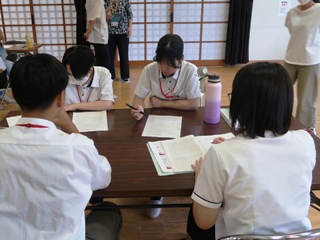

津山四校連携講座「地域創生学」での今年の取り組みの成果をまとめた提言書を、10月8日(火)に谷口圭三市長に提出しました。

7月31日~8月6日の5日間、四校(津山、津山東、津山工、津山商)の生徒が「産業」「観光」「医療・福祉」「教育・人材育成」の四分野、8グループに分かれて探究活動に取り組みました。

今回、提言に参加した生徒は、各グループの代表者です。本校からは、教育・人材育成分野の代表として普通科2年の森歩夢さんが参加しました。

8名の代表者は、提言書の内容をまとめたスライドを使い、しっかりと発表することができました。

今年度も年度当初に全校に声掛けして、コンタクトレンズの空ケースの回収活動を行っていました。

たくさん集まってきたので、 9月27日(金)の放課後、ボランティア委員の委員長・副委員長を中心にアイシティへ送るための作業をしました。

*令和4年度から本校は 「アイシティecoプロジェクト」 というコンタクトレンズのアイシティが使い捨てレンズの空ケース回収を呼びかけている活動に参加しています。

各クラスや購買前などに回収ボックスを設置しているので、手分けをして集めて、協力して段ボール箱に詰めました。

全てを詰め終えると4箱分になり、とても驚きました。小さな積み重ねですが、こうやって段ボール箱を見ると、みんなが協力するということはすごいことができるのだなと感じました。

来年度も継続していけたらと思っていますので、引き続きご協力よろしくお願いします。

回収できるのは、コンタクトレンズの空ケースのみです。

回収ボックスには蓋のフィルム部分やゴミなどは入れないようにしてください。皆さんのご協力、よろしくお願いします。

9月の城西ボランティアは、まちばの寺子屋でニュースポーツ大会が開催され、本校から3名参加しました。

様々な種目を通して、小学生や地域の方と触れ合いました。新聞紙を使って紙鉄砲を作り、腕を勢いよく振り下ろすと「パンッ」と大きな音がして小学生と楽しく笑い合う場面も見られました。

ストラックアウト(ボール的当て)では、積極的に地域の方の手伝いをしており、頼もしく思えました。

また、野菜と魚の市には、準備や販売の補佐として3名の生徒が参加しました。

フリーマーケット形式で野菜やパンなどの食品が販売されている市の、レジ係やヨーヨー作りを行いました。

幅広い年齢層の方々とのコミュニケーションの取り方や、イベントがどのように運営されているのかなども学ぶことができました。

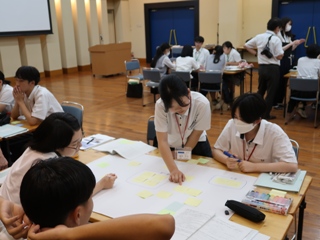

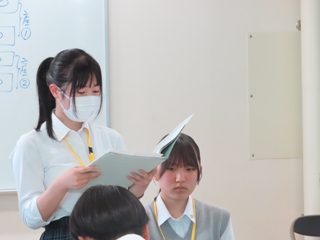

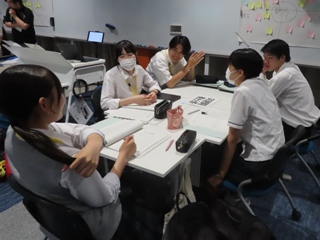

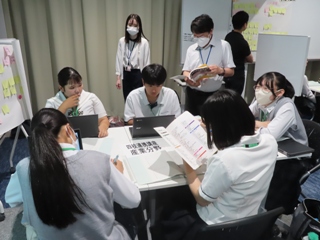

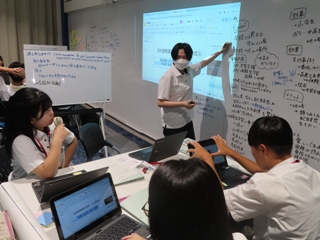

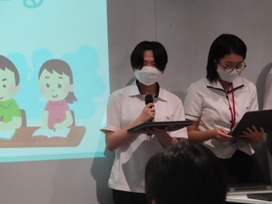

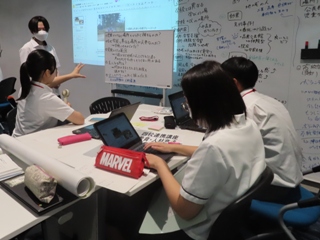

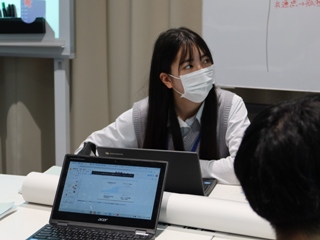

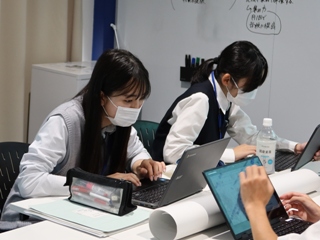

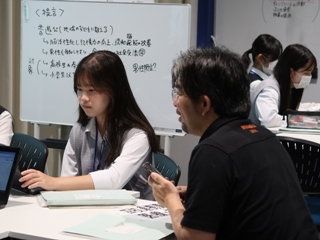

8月17日(土)にアルネ津山(津山市新魚町)4階地域交流センターにおいて、普通科2年3名、3年3名が、一日ワークショップに参加しました。

この取り組みは、津山市、つやま産業支援センター、つやま城下ハイスクール、慶応義塾大学SFC研究所の共同研究の一環として実施されました。

ここでは、津山市の未来(10ー20年後のデジタル未来都市創造)に向けた議論・提案作成・プレゼンテーションを行い、その成果に対して企業の方からご意見をいただくことができました。

そのことを通して、将来地域の担い手としてかどうすべきなのか、深く、多方面から考える機会を持つことができました。

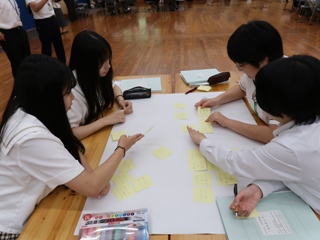

まず、和田デザイン事務所の和田さんから、城下ハイスクールで取り組んできたことの実践やその意味についての話があり、「林業」「防災」「アパレル」3分野、4グループに分かれて、課題とその解決提案を、付箋を使って考えていきました。

最初は、うまく自分の考えを言葉にできなかった高校生も、大学生の丁寧なサポートのおかげで、考えを明確にでき、解決提案をつくりあげていくことができました。

最後は、一日かけてつくりあげた考えを、一人一人がしっかりと発表できました。提案内容の中には、「大人では気づかない面白い視点ですね。」と企業の方を驚かせるものもありました。

高校生と大学生、市役所や地元企業に務める大人たち、ここで、様々な年代の人達が出会い、つながれ、新たなものが生み出されていくことが予感される一日を経験しました。

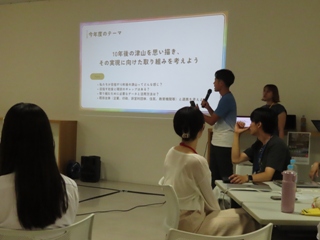

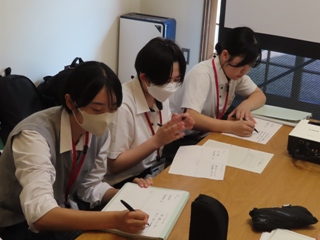

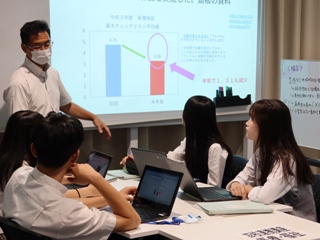

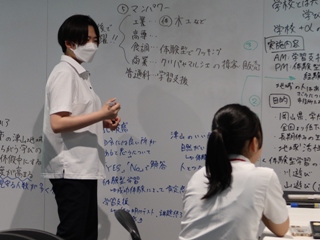

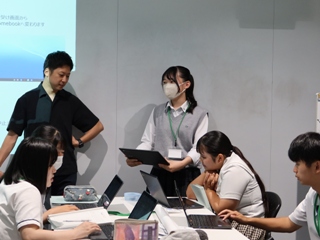

津山市内の県立高校による四校連携講座「地域創生学」が7月31日(水)~8月6日(火)までの5日間開催され、本校からは普通科2年生11名が参加しました。

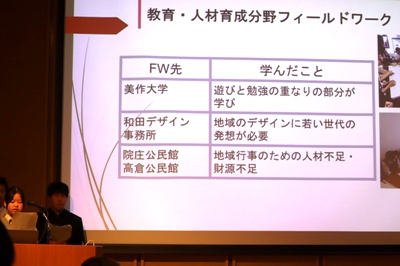

今年度は「地域の未来をデザインする」をテーマとし、「産業」「観光」「医療・福祉」「教育・人材育成」の4分野8グループに分かれ、地域に関する講演やフィールドワークで得たことをもとに地域における課題を設定し、解決のための提案を行いました。

ここでまとめた成果は、津山市に対する提言となります。

第2日:フィールドワーク

第3日:フィールドワーク

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~