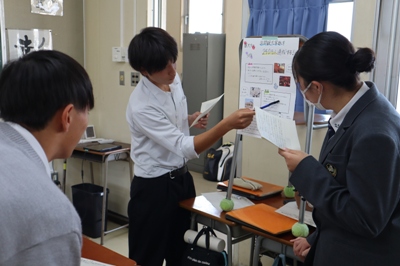

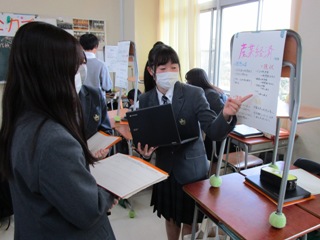

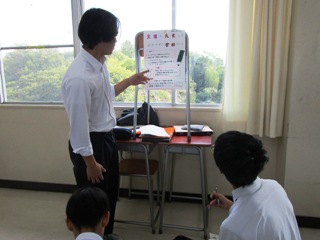

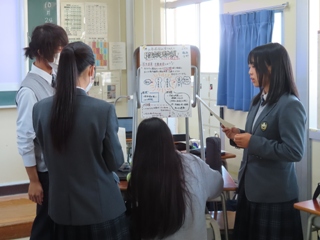

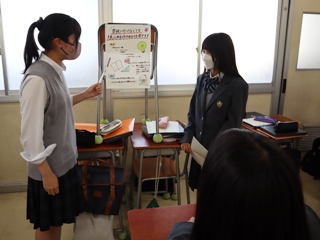

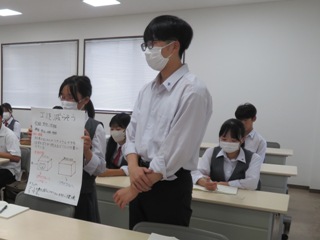

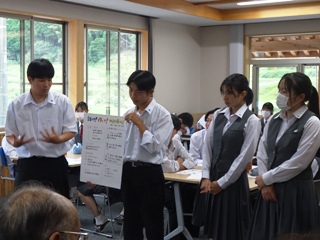

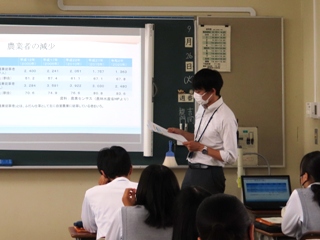

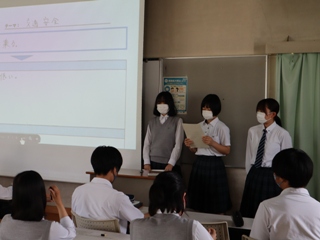

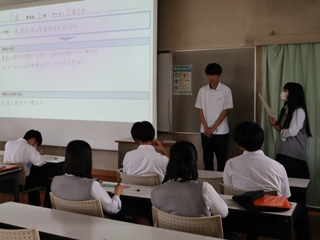

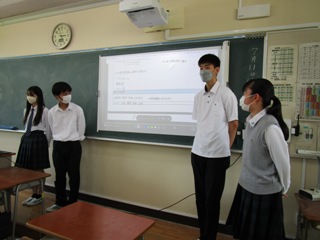

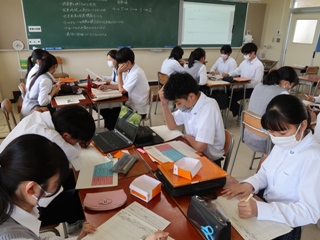

10月24日(火)、普通科1年生のSIM津山プロジェクトの活動で、ポスターセッションを行いました。

行学では、情報収集・整理・分析する力や、他者にわかりやすく伝え表現する力の育成を目指しています。

今までは分野ごとの活動となっていたので、初めて全分野との交流となり、津山市全体を見ていく機会にもなりました。

今回は、少人数の中での発表ということでお互いに意見を交わしながらしっかり交流できました。

また、ポスターのサイズは決められているので、自分たちの伝えたいことを精選し、見やすいポスターを作成することができました。

生徒は、今回のポスターセッションの中で行われた質疑応答や感想コメントを通して、自分たちとは違う視点や考え方に気付くことができました。これを生かしてグループで設定している課題解決に向けて、さらに考えを深めていきます。

今後は、11月に分野ごとでフィールドワークを行う予定なので、自分たちの考えがより具体的になるようにしていきたいと思います。

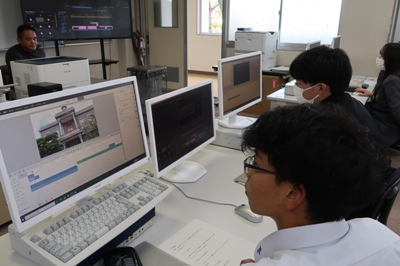

10月24日(火)、 今回は動画制作において核となるsストーリーラインや、動画内で効果的に企業をPRする方法について、実際に動画制作を進めながら、榎田先生にレクチャーしていただきました。

普段生徒が使っているアプリとは異なり、編集は全て意図を持った上での作業であるため、慣れない点が多いものの、各班とも前向きに制作に取り組んでいました。

今後は動画の制作を続け、榎田先生の監修を受けながら完成に向けて努力していきます。

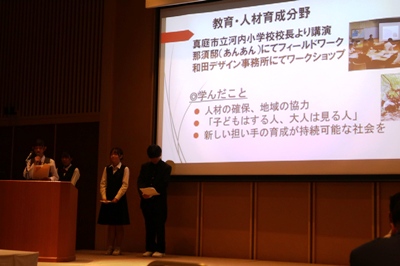

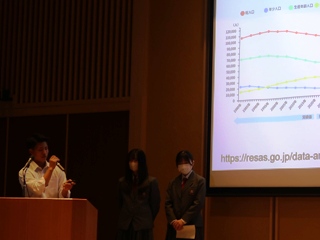

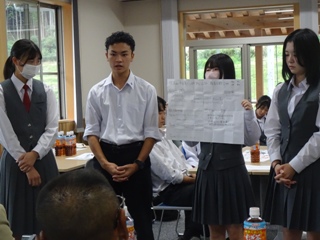

10月21日(土)、「みま咲く未来フォーラム2023」がザ・シロヤマテラス津山別邸(津山市)で開催されました。

このフォーラムのプログラムには地元高校生による活動発表があり、本校からは、四校連携講座について大西望加さん、行学について石原碧人さん・奥山萌笑さん・谷名莉緒さん(以上普通科2年生)が発表しました。

それぞれの活動発表の後には質疑応答がありました。四校連携講座の発表に対しては、「講座を受ける前と後で街に対する考えに変化があったか?」、行学の発表に対しては、「津山市の肉文化はホルモンうどんに偏っているが、皆さんの中で津山市と言えば何を1番に思い浮かべるか?」などの質問を受け、生徒はそれぞれの考えをしっかり伝えることができました。

<参加生徒の感想より>

🔹 津山で働く3人の方の講演を聞いて、なりたいものにはどの道からでもなれるし、いくらでも修正がきくこと、興味のあることがあれば行動次第でそれが仕事になるということを学びました。

🔹 高校生のみんなは自信を持ってハキハキと喋るし、声の出し方や話し方が上手だなと思いました。

🔹 他校の発表を聞いて、経験の数が新しい気づきの数に比例すると思いました。実際に企画を行えば様々な視点からの発見があると思います。

津山市観光協会

津山市観光協会 鏡野町香北地区

鏡野町香北地区 美作市上山地区

美作市上山地区 津山市加茂町知和地区

津山市加茂町知和地区  久米南町地区

久米南町地区

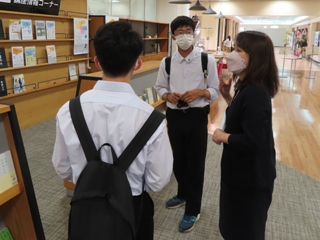

10月3日(火)、普通科2年生が行学 地域プロジェクトの一環で校外研修(フィールドワーク)に出かけました。

今年度は1度しかないフィールドワークということもあり、「地域を知る」とともに「現在考案中の課題解決案を深め、地域の方に提案する」を目的として実施しました。

津山市観光協会では、津山市を中心とした地域での活動を実施するためにどのように計画を詰めていけば良いかをご指導いただきました。本提案に向けて、より明瞭で効果的な提案が行えるようなきっかけとすることができました。

香北地区では、リニューアルされた公民館で各チームが提案しました。提案に対して、肯定的な意見をいただいたり、具体的な活動案を教えていただいたりしました。これらを元に、日程等を調整し、12月頃の本格的実施を目指していきます。

上山地区では、上山神社や棚田を見学し、その歴史等を学びました。また、それぞれのチームのテーマに合わせて、大芦高原キャンプ場周辺環境の現状調査も行いました。自分たちが考えてきた課題解決策に修正を加える必要があると感じたチームがある等、よい気づきの場となりました。

知和地区では、地域の方々に考案した課題解決策をポスターを用いて提案し、アドバイスをいただくことができました。また、11月の活動実施を目標に、チラシの配布や準備物等の詳細な内容を詰めることができました。

久米南町地区では、現在久米南町で活動をしている大学生のチームや久米南町役場の方から、地域の現状や盛り上げていきたい内容を聞くことができました。今後は提案内容の実現に向けて、よりユニークで具体的な活動計画を作成していきます。

今後は準備期間を経て、具体的な活動の実施と並行して、すべてのチームが発表を行い、そこで選ばれた代表のチームが12月中旬に全体発表を行う予定です。

フィールドワークにご協力いただいた地域の皆様、本当にありがとうございました。この研修で得た経験を存分に生かし、それぞれの地域の未来につながるような提案作成を目指していきます。

国際探究プロジェクト

国際探究プロジェクト

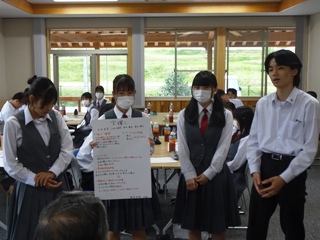

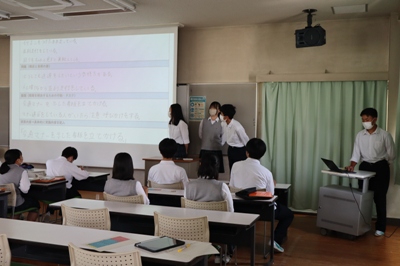

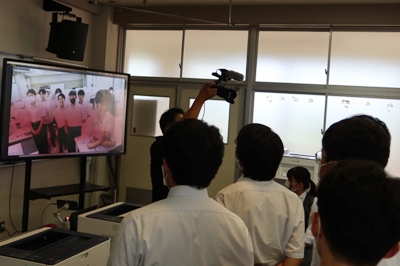

国際探究プロジェクトでは、校外の方を招いてプレゼンテーションをおこないました。

6月のケロウナ高校(本校との姉妹校)とのオンライン交流会以降、聴く人を惹きこみ楽しませる話し方を特訓してきました。

今回は、その成果を披露すべく、美作大学の武田先生と学生さん、manabo-de代表の森年さん、静耕舎共同代表の小林さんにお越しいただき、生徒たちのプレゼンテーションについてアドバイスをいただきました。

クイズを入れたり、対話しながらプレゼンテーションを行ったりといった工夫がみられ、生徒たちは自信を持って発表することができました。

国際探究プロジェクトもいよいよまとめの時期になりました。これまでの活動をふまえて、「『国際化する』とはどういうことか」というテーマで話し合い、来年の2年生にバトンタッチしていく予定です。

10月3日(火)、地域企業のPV制作に向けた講座が行われ、前回と今回を併せて動画制作に必要な考え方や姿勢について学習しました。

また、今回は実際に動画ソフトを使い、技術面についても学びました。

身体を動かしながら「自立感」とは何かを楽しんで学び、またソフトを使った学習にも一生懸命生徒たちは向き合いました。

今後は実際にそれぞれのペアがプロモーションする企業・動画を制作していきます。

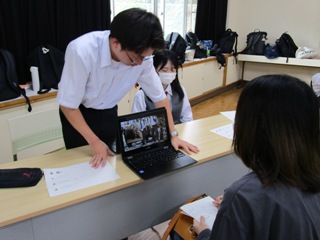

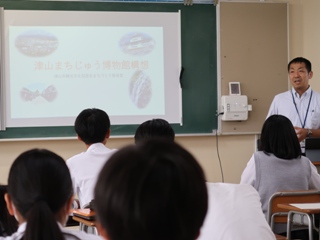

9月26日(火)、 普通科1年生のSIM津山プロジェクト は津山市役所の方々をお招きし、分散会という形でお話しを伺いました。

SIM津山プロジェクト は、地元の市役所の方にお手伝いいただきながら、様々な活動を通して津山の現状を知り、課題を発見し、よりよい地域にしていくためのアイディアをチームで提案するというプロジェクトです。

生徒は8分野のうち、自分のチームの分野について、どのような現状であり、市民生活がより良いものになるためにどういった取組みをされているのかを教えていただきました。

生徒たちは事前に調べてわからなかった内容を、メモを取りながらさらに深めて活動しました。また市役所の方から生の声として現状をお聞きし、方向転換やさらにアイディアを考え直すチームもありました。

また、分野によってはVRの体験をさせていただき、新鮮な充実した時間を過ごすことができました。

最後に、生徒代表が各教室で、お礼の言葉を述べました。今後、生徒たちは、ポスターセッションに向けて、さらにアイディアを具体化していきます。

今回、津山市役所の方々には、お忙しい中、多くの方々に来校していただき、生徒は直接お話しを聞くことで、津山の実態を実感できる貴重な機会となりました。ありがとうございました。

7月26日(水)~8月9日(水)、行学 地域企業プロモーションビデオ制作講座を学んでいる普通科2年生が、地域に貢献している地元企業の中で、生徒が興味関心を持った企業へアポを取り、取材に行ってきました。

生徒たちは緊張しながらも、インタビューや写真の撮影を行い、地元で活躍されている企業のことをより知ることができました。

今後、取材内容をもとに講座を通してPV(プロモーションビデオ)制作に取り組んでいきます。

7月11日(火)、普通科1年生が行学 探究基礎の一環で、校内プロジェクトのグループ発表を行いました。

校内PJでは、生徒会組織の委員会を単位に6つの委員会に分かれ探究基礎での学びを実践してみました。

生徒たちは、各クラスの委員会のメンバーを中心に、その委員会の活動情報を集めたり、根拠を探したりと初めての探究活動に悪戦苦闘しました。

企画書の作成もギリギリとなり、発表練習もままならないうちの初発表を迎え、原稿を読むことで精一杯でした。

交通委員のグループでは交通安全をテーマに、自転車の点検を促すポスターの制作やクラスマッチをしながら交通ルールを学び、講習会でさらに深めていく活動などの提案がありました。

また、美化委員のグループでは校内美化をテーマに、トイレの鏡が汚れているのは水の飛び散りが原因で 、ハンカチを持ってきていないために発生していることや、髪の毛が落ちているのでクシの使用禁止などの提案がありました。

生徒たちにとって身近なテーマであり、細かいところにも着目して提案内容を考えていました。

今回は、昨年度の委員会の委員長、副委員長と担当の先生方を迎え、最後に講評をいただきました。

次回からは校内を飛び出して、「津山市」へと舞台が移っていきますが、今回の反省を活かしてさらにレベルアップしていきたいと思います。

7月11日(火)、 講師の榎田先生による第3回目の講座が開催されました。

今回は、フレームワークについての内容で、構図などによって対象物の印象をコントロールできることを教わりました。生徒たちは榎田先生による実演を見ながら、印象の変化についてとても興味深そうに学んでいました。

夏休みには実際に地元企業を訪問し、インタビューを行います。それに向けて引き続き準備を進めていきます。

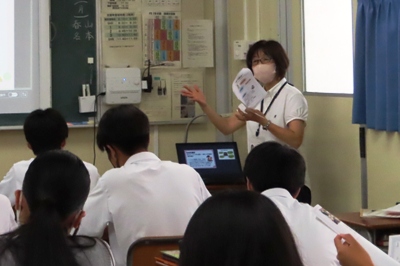

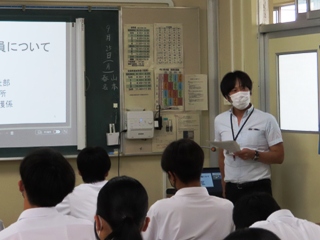

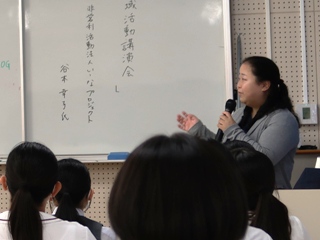

6月27日(火)に、看護科2年生を対象に特定非営利活動法人いーなプロジェクトの谷本幸子先生を講師に迎え、行学の一環で「地域活動講演会」と題してご講演いただきました。

本校の看護科の卒業生でもある谷本先生より、これまでの看護師として働く中で感じた地域活動の課題や、現在行っている地域活動の取り組みについてお話いただきました。

「住みやすい地域」をテーマに、生徒たちは事前に行学で考えた内容を確認しながら、各グループで特に重要だと思う現状を取り上げ、その原因について考えることにより、自分たちで実行可能な課題を発表しました。

最後に生徒代表が、「今あるものの中で自分が地域に何ができるのかという考えを持って課題を見つけることが大切だと学ぶことができました。真備地区での災害の話も聞き、一人暮らしの高齢者や人通りの少ない場所、親子ともに高齢の場合には災害対策について事前に考えておかなければならないと思いました。無い物ねだりをするのではなく、あるものを生かしていく、種を蒔き続けることが大切であり実践していこうと思います。」とお礼を述べました。

今回の学びから、引き続き行学の中で地域に対して自分たちでできる取り組みについて、具体的に課題設定や実践を行い、谷本先生にアドバイザーとして助言をいただきながら地域課題についてより深く考えていく予定です。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~