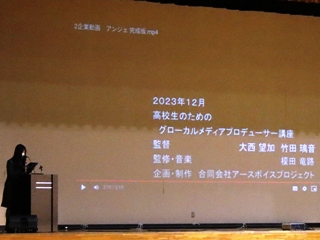

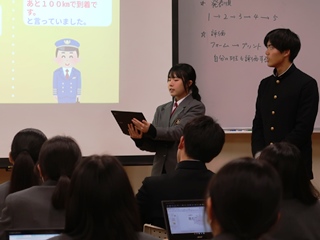

12月15日(金)、地域企業プロモーションビデオ制作発表会を行いました。

夏に取材をしてから発表会まで、講師の榎田先生に監修をいただきながら地域で頑張っている人たちの魅力を最大限伝えられるよう生徒たちは準備してきました。その成果を、実際に企業の方にもご来校いただき、発表しました 。

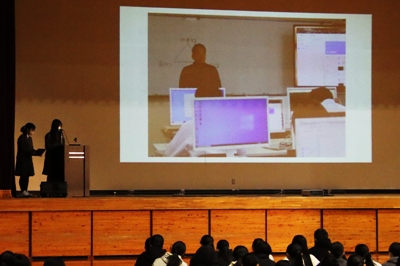

本校生徒へは1・2年生の普通科を対象にオンラインで発表会の様子を放映しました。

この講座では「本気で働く大人に出会う」ことを通じて「自分の将来に真剣に向き合う」とともに、「認知開発力を養う」ことを目的としていました。

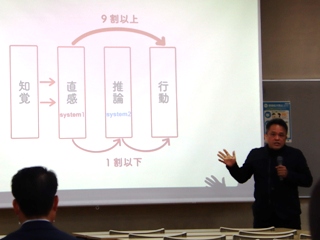

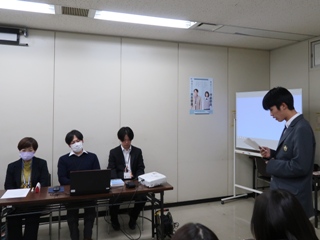

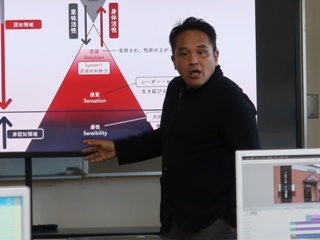

実際に動画を発表する前に、榎田先生からこの講座の意味や動画の構成の意味を考えるために必要な思考方法について、ご講演いただきました。

本来であれば多くの時間を使って行っていただく内容を、短い時間に凝縮していただき、なぜ音だけでなく、言葉だけでなく、映像を使うのか、ということや、人間の知覚・行動に関する講義をいただきました。

特に生徒には「なぜ勉強するのか、それは幸せになるためである。」という話が響いていたようでした。

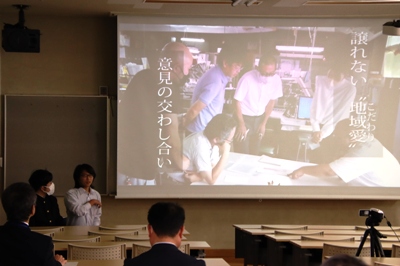

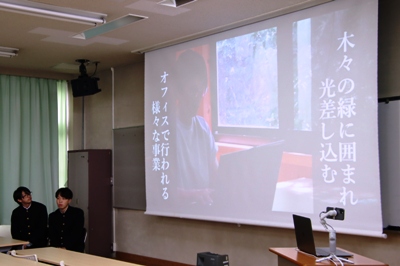

生徒の発表は榎田先生の進行のもと行われました。

生徒たちは自分の言葉で、講座を受けて考えたこと、企業や団体に取材に行って感じたこと、動画に込めた想いなどをそれぞれ発表し、企業の方からも「感動した。」といった声をいただくことができました。

ここでは一つ一つを細かく紹介しきれませんが、ご来校いただいた企業の皆様には生徒の制作した動画について、また生徒の想いに対してとても熱いコメントをいただき、生徒にとっても有意義な時間となりました。

全ての発表が終了した後、安東校長よりいただいた講評では、取材を受けてくださった皆様、ご来校いただいた企業の皆様への感謝の気持ちがしっかり伝わっていること、これからもっともっと学んでいってほしいことなどを生徒に伝えていただきました。

一旦会を終了し、企業の皆様を見送った後、企業動画のメンバーで振り返り会を行いました。

榎田先生から改めて講評と、この講座で生徒が身につけたことについて言及していただきました。とても元気と勇気をいただけるお言葉をいただきました。

また、生徒一人一人この講座を通して学んだことや考えたことを全員で共有しました。初めてのことに挑戦し、形にできたことによって、とても達成感溢れる顔をしていました。

振り返り後には、生徒一人一人に榎田先生から修了証が手渡されました。

この講座を通して、難しいことや壁にぶつかることもたくさんありました。それを生徒たちは榎田先生をはじめとする周りの人からのアドバイスや、取材した企業や団体の皆様の姿から力をもらい、何とか乗り越え発表会の日を迎えることができました。それぞれがこの経験を、いつか自分や周りの人が苦しんだときの支えとなるような、そんな深い学びにつなげていってもらえたらと想います。

今回制作した動画については、津山東高校YouTubeチャンネルで公開しています。

ご協力いただきました企業や団体の皆様、そして全面的にご協力いただきました榎田先生、大変お世話になりました。ありがとうございました。

津山東高校 YouTubeチャンネル はこちら

今回動画制作をさせていただきました企業・団体様(順不同)

▶️有限会社アンジェ

▶️株式会社 ウェブおかやま

▶️ 株式会社キャリアプランニング 津山まちなかカレッジ

▶️オカラクミート株式会社

▶️株式会社 津山朝日新聞社

▶️城西町づくり協議会

▶️富士パレット株式会社

▶️株式会社くらや

▶️津山東高校

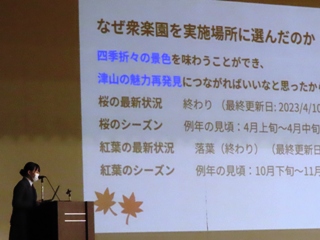

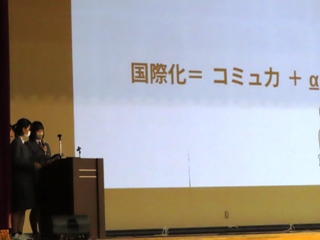

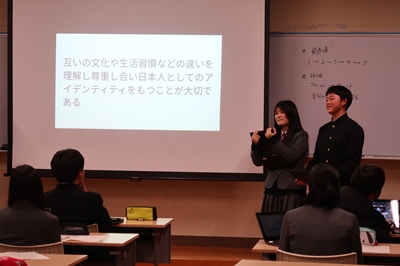

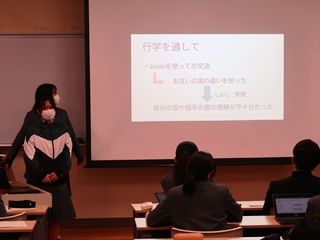

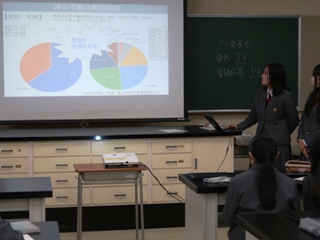

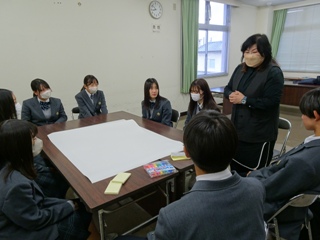

12月12日(火)、普通科2年生の行学 国際探究プロジェクトの生徒がプレ発表会を行いました。

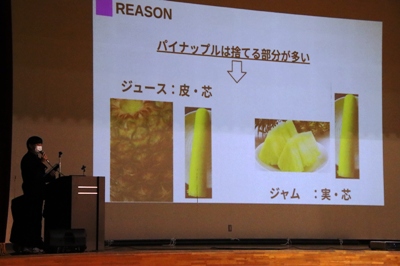

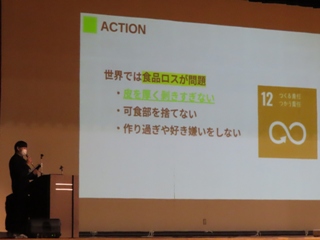

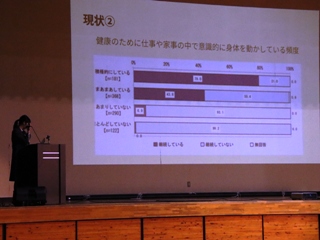

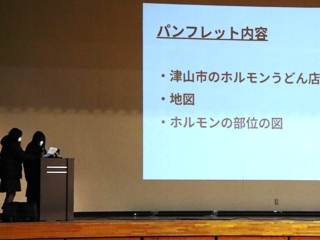

今年1年の学習内容を踏まえ、「国際化とはどういうことか?」「国際化するにはどうすればいいのか?」というテーマで班ごとにまとめを作成して発表しました。

同じテーマでも班ごとに視点が異なり、それぞれ感じたことを発表できました。

また、10月には校外の方へプレゼンを行い、プレゼンテーションのスキルがかなり上達しているため、どの班もわかりやすく自分たちの考えを表現できました。

2年生の国際探究PJは、今年初めて開講した講座でしたが、20名全員、学ぶ意欲にあふれ、充実した活動ができました。その学習成果を19日に行われる「行学全体発表会」で、他の2年生や後輩たちに向けてしっかり伝えてくれることを期待しています。

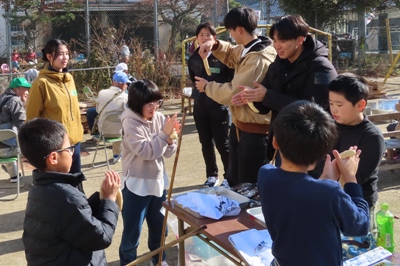

12月10日(日)、普通科2年生の行学 地域プロジェクトの一環で担当する鏡野町香北地区の「たきび祭り」が開催され、地域の方々と一緒に祭りの準備や片付けを行いました。

また、津山東高生が企画したクリスマスリース作りをさせていただき、香北地区の子どもたちや地域の方々と交流を深めることができました。

まず、香北地区の子どもたちと高校生が一緒に、始まりの式を行い、パン焼きの作業に入りました。

パン生地を細くのばし、竹筒に巻き付けたものをたき火でゆっくり焼きました。子どもたちも高校生も、目を離すとすぐ焦げるので、じっと焼けるパンを見つめていました。焼けたパンはとても香ばしく美味しかったです。

津山東高生が企画したクリスマスリース作りは子どもたちだけでなく、地域の方々にも好評でした。みんなが自分の好きな飾り付けを楽しみました。それぞれが持ち帰り、クリスマスに向けて飾ってくれることでしょう。

おなかが満たされた後は、小学校の校庭でみんなでサッカーをしました。子どもたちの素早さや尽きない元気さに驚きました。このころには、お互い緊張も解けていました。

火おこし、リース作り、たき火。たき火ではいろいろなものを焼きました。パン、焼き芋、かまどで炊いたお焦げ付きのご飯、地域特産のこんにゃくを使った豚汁、等々たき火で料理したものはどれも格別の味でした。

短い時間でしたが、子どもたちや地域の方々と交流し、親睦を深めることができました。香北地区の皆様、ありがとうございました。

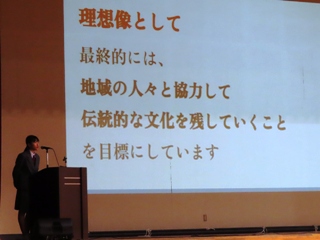

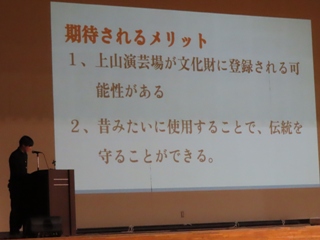

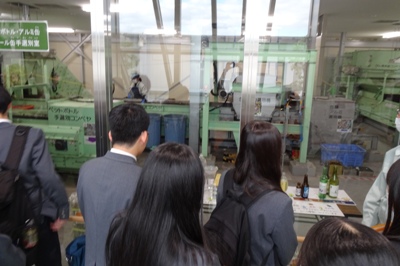

11月28日(火)、普通科2年生「行学 地域プロジェクト」のプレ発表会を行いました。

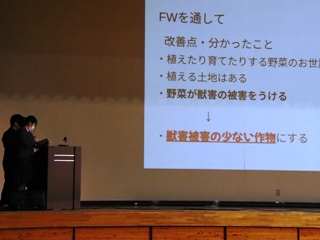

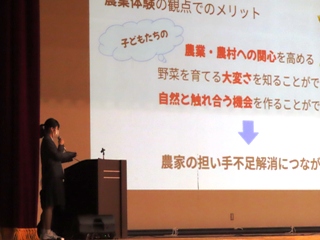

9月の中間発表(ポスターセッション)や10月のフィールドワークでの気づきやそこから新たに考えたことをまとめ、4教室で発表しました。

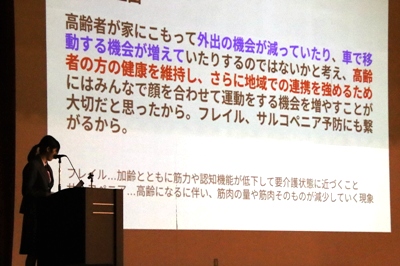

発表では自分たちの成果をなかなかうまく伝えることができないグループもありました。しかし、地域のニーズはどのようなものなのか、自分たちに何ができるのか、その結果どのような未来が期待できるのか等、鋭い質問が飛び交う様子が見られました。

発表については相手に伝えるという意識を今まで以上に強く持ち、スライドや発表の構成を組み立てられるよう継続的に取り組んでいきます。

本日の発表を聞き、生徒たちは投票を行いました。その結果を踏まえて、12月19日(火)に行われる「行学全体発表会」の代表グループが選出されます。

代表グループに選ばれた生徒は最終調整を行い、大勢の観客の前で自分たちの活動や思いを発表します。

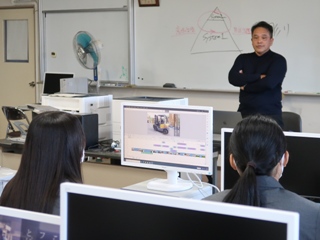

11月21日(火)、講座としては最終となる今回は、生徒が制作している動画の監修を榎田先生が行い、それぞれのグループが完成に向けて修正をしていきました。

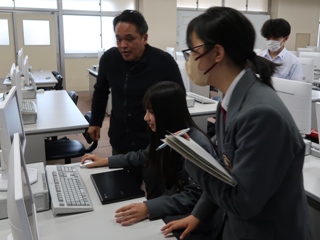

生徒たちは、全体に加えて個々のグループへのアドバイスもいただき、動画の良い点、改善できる点に向き合いながら活動しました。

今回の講座の修了時には合格(「序」の動画として最低限必要なこと)をいただくグループもありました。

12月には、ご協力いただいている企業様向けの発表会を予定しています。発表会時に、より魅力の伝わる動画をお届けできるよう引き続き制作に取り組んでいきます。

この講座を通して学んだこと、身に付けた力、新たに発見したことが、この先の人生につながっていくよう学びを深めていきたいと思います。

11月12日(日)、皿川公園周辺(津山市平福)において第26回さら山時代祭が開催され、本校から2年生9名(行学担当生徒と有志)が花形である「時代行列」に参加しました。

この「時代行列」は後醍醐天皇の隠岐への配流を再現したものであり、後醍醐天皇が隠岐の島に流されるときに、佐良山地区を通り、「都でもしばしば、歌に歌われる美しく豊かなさら山の地」として、歌を詠んだことから始まっています。

生徒たちは豪華な衣装を身にまとい、天皇・籠がき・武者等になりきって、佐良山地区を1kmほど練り歩きました。

歴史を感じる雅な衣装に生徒たちは大喜びでした。

行列の中で生徒は各役職になりきって、見物客にユーモア溢れるパフォーマンスを魅せました。特に、天皇役の生徒が後醍醐天皇の歌を抑揚たっぷりに詠みあげた場面、各生徒が見物のお客さんにお餅を手渡す場面、また、ステージから餅まきの場面でも、みなさんの笑いを誘い、大変盛り上がりました。

「時代行列」への本校生徒の参加は、佐良山地区の方々のご厚意により決まったものです。この行列に参加させていただくことで、生徒たちが佐良山地区の伝統文化に触れることができました。また、地域住民の方々と接するとともに、まちおこしの一端を担うことができ、生徒にとって素晴らしい経験となりました。

この時代祭への参加をもって、行学地域プロジェクト佐良山班の校外学習は締めくくられました。

12月には1年間の学びの集大成をプレゼンテーションにより発表する予定です。

11月7日(火)、本日の講座では生徒が制作中の動画の第1稿に対してのフィードバックを榎田先生からいただきました。

それぞれの動画をもっと視聴者に伝わるものにするために必要なことを、具体的なアドバイスと共に教えていただきました。

生徒たちはフィードバックを元に第2稿の制作に取り掛かっていきます。

地元企業の皆さまの魅力が伝わる動画となるように何度も監修をしていただきながら、作業を進めていきます。

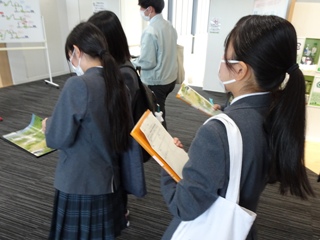

11月5日(日)、 普通科2年生の行学「地域プロジェクト」のグループの一部では、実際に地域に出向き、自分たちの考えたプロジェクトを実施してきました。

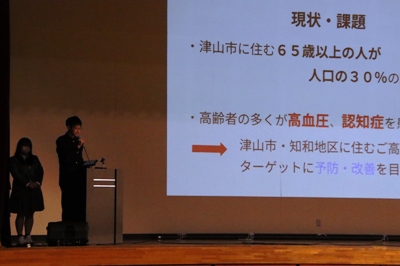

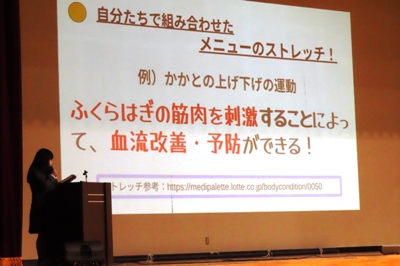

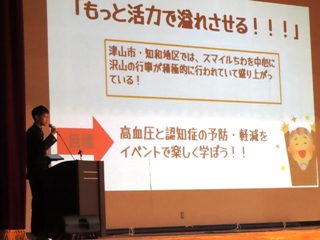

今回、スマイル・ちわ(津山市加茂町知和)にご協力をいただき、健康福祉分野の3グループ8名が、地域の方との交流企画「Health & Happy ちわっはっは~」を行いました。

当日は、参加者全員と一緒に、豚汁、おにぎりとフルーツポンチを作り、共に食事をとった後、ストレッチやゲームをすることによって地域の様々な方々と触れ合うことができました。

特に、地元の野菜をふんだんに使った豚汁は、とても美味しく、何人もおかわりをしていました。

全員が自分で握った種類の異なる4個のおにぎりをきれいに平らげ、楽しい昼食をとることができました。

たくさんのフルーツに手作りの白玉団子が入ったフルーツポンチも爽やかで好評でした。

食事の後は、高校生のリードで高血圧予防の健康ストレッチで腹ごなし。

続いて2グループに分かれての認知症予防カルタを楽しみました。

カルタは自分たちで頭をひねって手作りしたのものです。

札の裏に書かれた質問に対する珍回答が続出し、笑いが絶えない楽しい時間となりました。

最後には、おなじみのハンカチ落としを全員で行い、お開きとなりました。

今回の活動では、スマイル・ちわの方々に準備から運営まで本当に お世話になり感謝しています。

実際に活動してみると企画の不十分なところが発見でき、とても貴重な体験となりました。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~