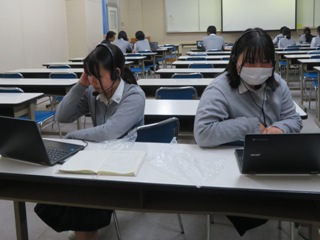

10月22日(火)、行学 国際探究プロジェクトの一環で、台湾の台南市立永仁高級中學(台南市永康区)とオンライン交流を実施しました。

当初の目的は、本校の生徒たちが探究している内容を質問できれば良いということで話を進めていましたが、交流自体が初めてということもあり、まずはお互いの自己紹介と英語の学習方法についてのプレゼンをしました。

両校とも、母国語が英語ではなく、コミュニケーションのツールとして英語を使う必要があったので、英語の学習方法を共有することになりました。

当日は、通信状態が悪いところもありましたが、英語やジェスチャーを駆使し、積極的にコミュニケーションを取ろうとする姿を見ることができました。

オンライン交流を通して、英語を使う難しさを実感しつつも、同じ年代の海外の生徒と交流ができたことで、多くの生徒がいい経験ができました。

また、第二言語として英語を学ぶ方法については、共通した部分が多くあるということがわかり、有意義な交流になりました。

生徒からは、またこのような交流がしたい、今度は直接会って話してみたい等の感想が多くありました。

台湾とは今回の交流が初めてで、今後についてはまだわかりませんが、また交流をする機会があれば嬉しく思います。

10月13日(日)に佐良山公民館発表会 (津山市平福) が開催されました。

本校から普通科2年生の4名が行学 地域プロジェクトの一環で体験ブースを設けさせていただきました。

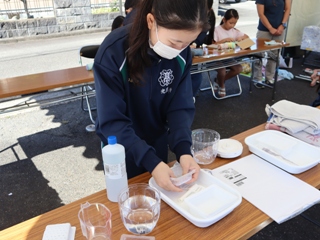

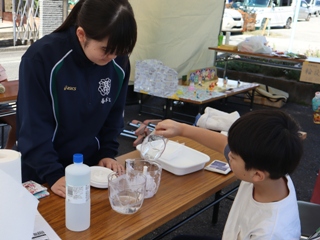

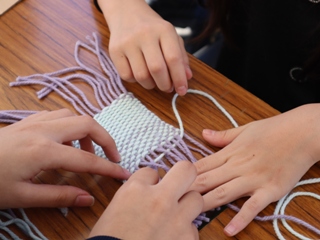

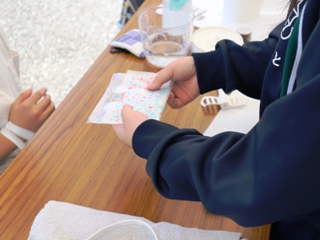

本チームは伝統文化継承をプロジェクトにしており、夏休みに自分たちで岡山県の郷土伝統的工芸品である「横野和紙」(津山市上横野)の見学と紙漉き体験を経験し、先日のフィールドワークでは作州絣についてお話を聞き、それを踏まえて紙漉き体験とニットコースター作りの体験イベントを実施しました。

紙漉き体験は、事前に東雲祭文化の部で実践したのちに行ったので、少し余裕をもってできました。子どもたちが体験していましたが、保護者の方も興味を持って見守られていました。

ニットコースターは初めてだったので思ったより時間がかかり、子どもたちも段ボールの織り機で縦糸に横糸を通して織り上げていくのに苦戦していましたが、完成した達成感で最後は笑顔で持ち帰っていました。

地域の方にもたくさん声をかけていただき、また、自分たちの伝えたいことを地域のみなさんに伝えながら充実したイベントとなりました。

今回イベントを実施させていただき、新たな課題も出てきたので、次のグループに伝えながらさらに進化していけるように、学校に戻って学びを深めていきたいと思います。

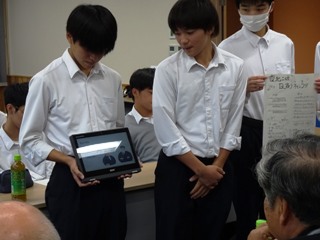

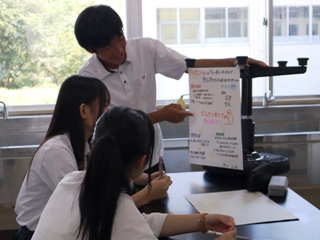

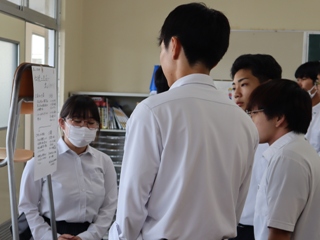

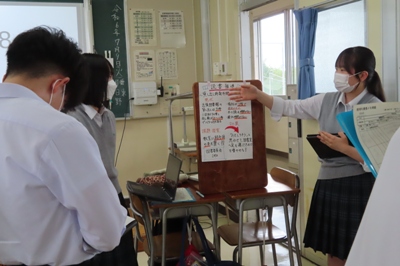

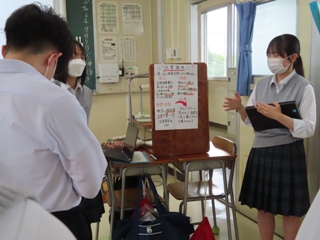

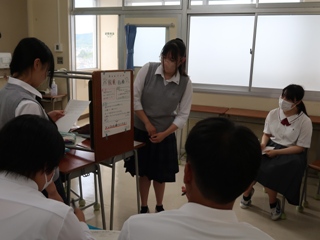

9月17日(火)、普通科2年生が行学 地域プロジェクトの仮提案ポスターセッションを行いました。

知和(津山市加茂)・香北(鏡野町)・上山(美作市)・津山市の計4つの地域から自分の興味ある分野を選択し、2年生の1学期から地域の課題を発見し、その解決方法を模索しながら活動してきました。

発表も生徒たちは1年生から行っているため、かなり慣れてきた様子で、プレゼンテーションの技術はかなり上がってきました。お互いに質問もしながら、付箋で健闘をたたえ合い、次につなげていこうとする様子がみられました。

まだ現地に行くことができていない班も多く、調査不足や情報不足の箇所も多いので、本提案に向け、さらにブラッシュアップしてきたいと思います。

発表後の講評を、地域コーディネーターの方々にしていただきました。発表姿勢や高校生ならではの発想は評価していただきましたが、根拠の乏しさのご指摘もいただきました。

10月に予定しているフィールドワークでは、さらに聞き取りなどの情報収集を行い、企画の実施に向けて活動していきたいと思います。

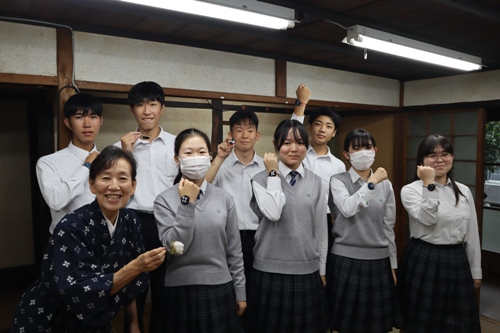

8月18日(日)に行学の地域プロジェクトの一環で、知和地域(津山市加茂町)で夏の勉強会を実施させていただき、本校から普通科2年生の6名が参加しました。

4月から地域に分かれて、知和地域について学んでおり、NPO法人スマイル知和の國米さんに来校していただきお話を伺ったり、先輩から話を聞いたりして地域について学び、自分たちなりのイベントを考えて実施するために、準備を重ねてきました。

また、夏休み中にも実際に現地に足を運び、打ち合わせを行ったり現場を見たりしました。

当日は地元の方の温かさに触れながら和気あいあいとイベントを実施することができました。

朝早くから集合してカレーやそうめんの薬味の準備のお手伝いをして、子どもたちと目一杯遊んだり、勉強したりしました。

まだまだ勉強不足で、地域の方に助けられることが多くありましたが、子どもたちにもっと一緒にいたいと言われるほど充実した時間を過ごすことができました。

今回イベントを実施させていただき、新たな課題も出てきたので、次のグループに伝えながらさらに進化していけるように、学校に戻って学びを深めていきたいと思います。

7月28日(日)に行学の地域プロジェクトの香北地域(鏡野町)で川遊びの自然体験交流イベントが実施され、本校から普通科2年生の11名が参加しました。

川遊びのイベントは地元の方々が毎年企画されており、地元の小学生を対象に実施されています。

そのイベントを通して本校の生徒が香北地域を知ることはもちろん、地域活性化の観点で自分たちに何ができるのかを考えるという目的でボランティアとして参加しました。

川遊びだけでなく、川べりに作られたいけすの中のヒラメ(アマゴ)をつかみ取りするイベントもあり、生徒たちはヒラメをいけすの中に放流するのを手伝うところから始めました。ヒラメが入った後は、小学生たちに取り方を伝えるために実際につかみ取りを行いました。初めての体験で戸惑う生徒も多かったですが、コツをつかむと全員1匹はつかまえることができました。

つかまえたヒラメを塩焼きするために、内臓を取り出し串に刺す方法も地元の方々に教えていただき、小学生がつまえたヒラメを本校生徒が準備し、小学生に喜んでもらいました。

地域プロジェクトとしての香北地域を活性化させるために何ができるかと1学期の間、生徒たちは考えていました。しかし、実際に訪れたことがある生徒はほぼおらず、行学の時間では悩んでいる生徒も多かったのも現状です。

今回、香北地域を実際に訪れ、川遊びのイベントに参加させていただき、感じ取ったものが多くあるはずです。この経験を活かし、2学期からの行学では高校生の自分たちが香北地域を活性化させるために何ができるのかを具体的に考えていこうと思います。

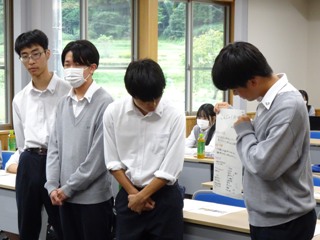

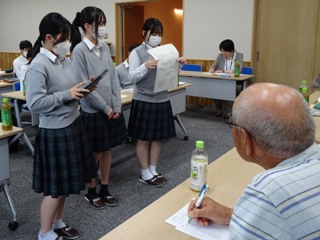

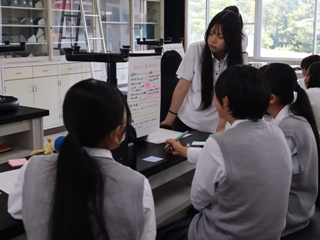

7月16日(火)、今年度の第1回地域未来創造会議を開催しました。この会議は、高校生が中山間地域の方々と協働して課題解決に取り組む事を目的とした事業の一環として開催されたものです。

本校は令和3年度から「おかやま高校生地域未来創造事業(県教委主管)」の実施校に指定されています。

今回 は、 大学、地元企業、自治体、地域団体、地域コーディネーターの方々にお越しいただき、 本校からは生徒代表として普通科2年生4名が出席しました。

まず、授業の様子を見学していただいき、そののちの会議では、香北地区をテーマに探究しているグループが出席しました。

生徒たちは行学の時間にグループで考えている企画を発表し、出席者の方からご意見をいただきました。緊張した面持ちながら、一生懸命に回答し、現時点での成果をしっかりと伝えることができました。

今後は10月にあるフィールドワークや、12月の全体発表会に向けてグループで協力して探究活動をすすめていきたいと思います。

7月16日(火)、看護科2年生の行学 看護プロジェクトの講演会を行いました。

講演会では、特定非営利活動法人いーなプロジェクトの谷本幸子先生をお迎えし、看護×防災をテーマにお話しをしていただきました。

谷本先生から、被災された当事者の方の思いや、避難所での看護師の役割をはじめ、防災には日ごろから近所の方とのお付き合いも必要であることを学びました。

生徒は、真剣な表情で谷本先生の講演を聞いていました。

講演会終了後、代表生徒2名より、「助け合いの輪を広げていきたい。」「日ごろからご近所さんと話しておくと、どんな人がいてどういうことに気を付ければよいかわかるので、話すのが苦手でも挨拶をして関係を築いておきたい。」と感想とお礼を述べました。

看護PJでは、1月下旬に看護×防災について発表を行う予定です。

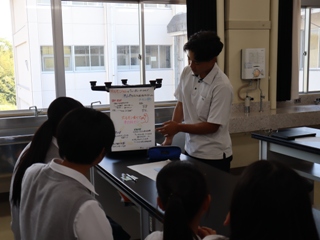

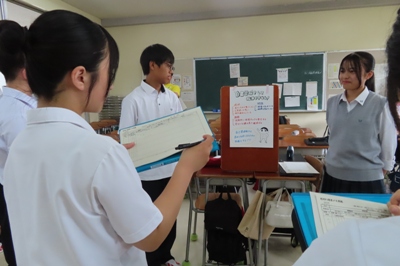

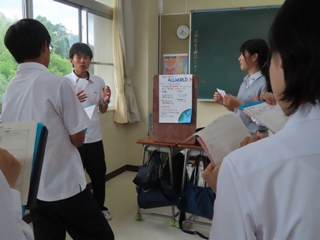

7月9日(火)、普通科1年生の行学 探究基礎の一環で生徒会各種委員会の目線で校内をより良くしようという目的のもと、探究活動でまとめたものをポスターセッションで発表を行いました。

生徒たちは、初めての発表で緊張しながらもしっかりとポスターセッションを行うことができました。

特別審査委員として委員会の元委員長(3年生)に講評をいただきました。

この経験を活かし、2学期からは津山市をターゲットに探究活動を行っていきます。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~