津山東高校地域未来創造会議が、12月1日(月)に開催されました。 この会議は、高校生が中山間地域に出向き、地域の方々と協働して課題解決に取り組むことを目的とした「おかやま高校生地域未来創造事業(県教委主管)」の一環として設置されたもので、7月に続き今回が2回目の開催となります。

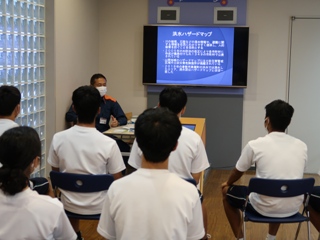

今回は、大学・自治体・地域団体・地域コーディネーターの方々のほか、会議の前に開催された行学成果発表会の参観者、発表した普通科2年生など、約50名が出席しました。

会議では、園田校長の挨拶、吉田主幹教諭の事業中間報告の後、生徒から「フィールドワークに入らせていただいた知和地区は、住民同士のつながりが深く、いい地域だなと感じました。その地域ならではの自然や人間関係を生かした知和地区のような活動が、津山市全体に広がっていけばいいと思います。」「フィールドワークは自分たちが知らなかった課題について深く考えることにつながりました。僕たちの発表が今の1年生にとって来年度に向けての手本になったらいいと思います。」などの発言がありました。

委員の方々からは「前回の会議から今日の発表までの間に、生徒が大きく成長したことが伺えた。」「発表を聞いて東高生の問題意識の高さに驚いた。」「地域づくりにはリーダーが必要。行学を通じて地域の課題に取り組むことでリーダーがたくさん育つと頼もしく感じた。」などの講評をいただきました。

出席した生徒たちは、今後の活動への委員の方々からのアドヴァイスなどを、メモをとりながらじっくりと聞いていました。

会議で得たたくさんの財産を自らしっかり生かし、同級生や後輩にも伝えていってほしいと思います。

この会議は3学期にも開催される予定です。

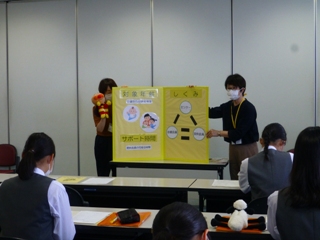

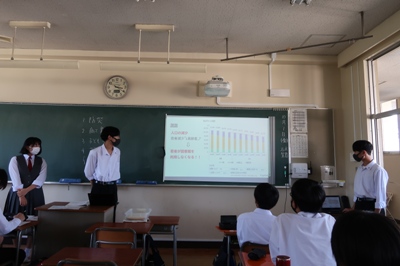

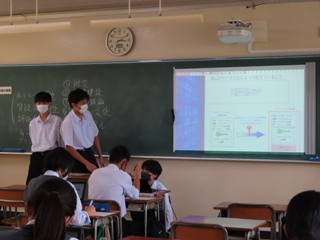

12月1日(水)普通科2年生の行学地域プロジェクトの全体発表会を行いました。

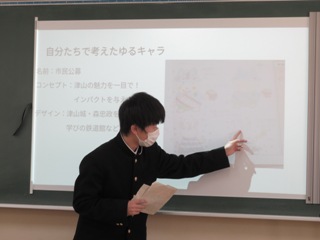

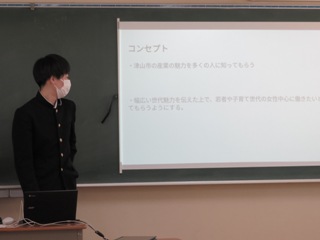

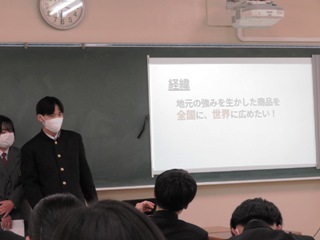

年度当初から総合的な探究の時間で地域課題を改善していくために高校生の力で何ができるかを探究してきました。校内での調べ学習だけでなく実際に地域に出向き、地域の現状をより深く知ることができました。そんな活動を行う中で、改善に改善を重ねたそれぞれの提案を11月下旬に分野ごとに発表(プレ発表)をし、今回は発表(プレ発表)で選ばれた代表7グループが全体発表を行いました。

生徒たちは多くの人前で発表することに少し緊張をしていましたが、代表で選ばれたということもあり、堂々とした発表できました。発表スライドにはそれぞれのグループの工夫やアイデアが詰まっており、見ている人たちの興味を引くものとなりました。

1年次に行った発表の時とは比べものにならないくらい自信をもって発表をしている姿に、非常に成長を感じました。

発表後には2名(岡山大学・吉川 幸先生 美作大学・武田先生)の方から指導講評をいただきました。

発表態度や活動内容についてのお褒めの言葉や、今後、発表した提案を実現するために自分たちは何ができるのかを考える必要があるといった今後に向けてのアドバイスもいただきました。

地域プロジェクトの活動は2学期で終了しますが、今回の経験を最大限に活かし、さらに深い探究学習を今後も行っていきたいと思います。

本校の見学に来校していた旭中学校のみなさんと、放課後、交流会を行いました。本校の1年生8名が中学生と学校生活について意見交換しました。

最初に、中学生に高校生のイメージを紙に書いてもらいました。「かっこいい」「しっかりしている」「勉強を頑張っている」といった言葉が多くみられました。

高校生たちは「中学生と高校生はまったく違って見えるかもしれないけど、私たちも入学してから少しずつ高校生活に慣れてきました。皆さんも頑張ってください。」とメッセージを送りました。

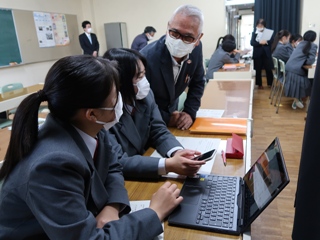

少人数に分かれての座談会では、高校入試や高校生活について活発に意見交換が行われました。

本校の生徒たちも、高校で頑張っていることを中学生に伝えることで自信が持てたのではないでしょうか。

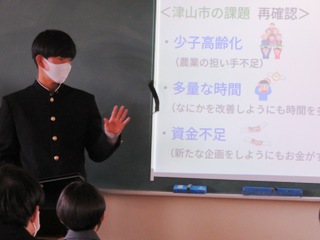

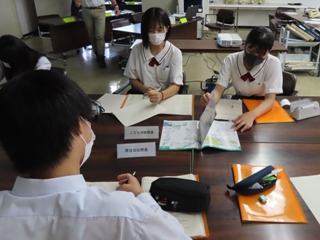

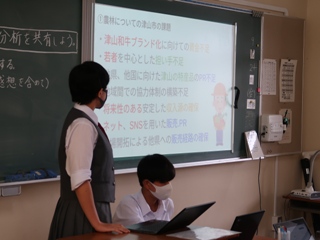

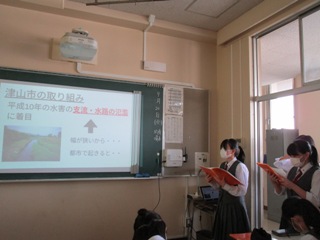

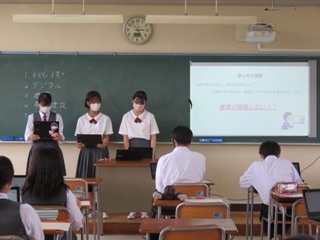

普通科1年生 が2学期初めから続けてきた行学 SIM津山プロジェクト。津山市役所の方からお話を聞いたり、フィールドワークに出かけたりし、津山市の現状を知りさらに自分たちで調べてきました。

今回はそこで感じた課題を見つけ、自分たちなりに新事業を考え、 11月26日(金)に 津山市役所の方に各分野ごとに分かれて提案させていただきました。

市役所の方が見に来てくださることもあり、各グループは、今まで調べてきた内容をしっかりスライドを使って伝えることができました。

そして、スライドを指しながら発表したり、身振り手振りを入れながらみんなに伝わるように発表する人も少しずつ増えてきました。

同じ分野内容でも、違う視点で考えられており様々な可能性を実感することができました。

発表はまだまだ未熟な箇所も多く、市役所の方々にたくさん助言をいただきました。次回は選出された代表グループは全体発表会へ、それ以外のグループは3月の報告会に向け今の事業をさらにレベルアップできるように準備していきたいと思います。

11月10日(水)、普通科2年生の「高校生のためのグローカルメディアプロデューサー養成講座(地域企業プロモーションビデオ制作講座)」の第7回目を行いました。

榎田竜路先生とクリエイティブ・ディレクターの太田龍馬先生が来校され、動画ソフトを用いての映像、音声の編集を学びました。

生徒たちは夏休みに企業を訪問しました。そこで取材させていただいた音声をすべて文字起こしし、写真と共に編集して動画を作成しています。

この日は、各企業の魅力が伝わる動画を作成するために、いかに感性を駆使するべきかについて、参考作品の視聴を含めてご指導いただきました。

次回12月の講座が最終回となりますが、生徒たちは毎週の行学の時間を中心に動画の編集を各自で進めていくことなります。

完成した動画は来年1月21日の企業動画発表会で披露されます。

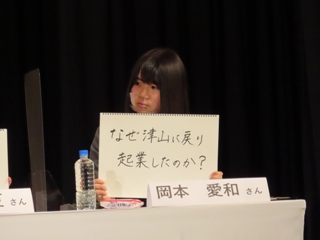

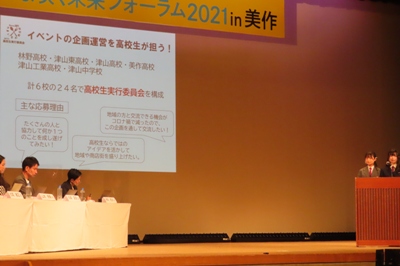

10月30日(土)、美作文化センター(美作市)において、「みま咲く未来フォーラム2021 in 美作」がオンライン発信で開催され、本校から普通科2年生の野谷利優くん、岡本愛和さん、そして食物調理科1年生の金平小梅さんが参加しました。

野谷くんと、岡本さんは、津山市内4つの県立高校が連携する講座(四校連携講座)に参加しており、そこから学んだ地域課題や地域活性化への思いをトークセッションの中で、パネリストの社会人の方々と意見交換をしました。

地元高校生による地域学等活動発表では、本校から岡本さんが津山四校連携講座「地域創生学」の取り組みについて紹介をしました。

また、津山市内の商店街で、地元のグルメ・特産品などを販売するイベント「県北のうまいもん大集合!うまいもん商店街」の高校生実行委員会から、金平さんが代表として発表しました。

津山東高校では、自分たちの住む地域をこうしたいという思いを大人と共有し 、何ができるか考えながら、これからも地域での活動を進めていきます。

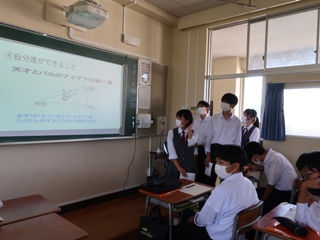

10月27日(水)、普通科2年生を対象に「人権学習充実拠点校事業」の一環で第一回公開授業を行いました。

特に行学(総合的な探究の時間)において、「美作地域の高齢者が住みやすい社会を考える」と題し、生徒が「高齢者の人権」の視点で探究を行いました。

本校の行学では、「地域課題の発見・探究・解決の活動を通して、誰もが住みやすい地域にすること」を目的に生徒が課題解決の提案を一生懸命考えています。

本時では、美作地域の高齢化率が高いことも踏まえて、提案を「高齢者の人権」の視点で改善する時間としました。

前日に生徒たちは津山市社会福祉協議会の方から津山市の高齢者の現状について講演をいただいており、興味関心も高く、真剣に議論を行いました。

アドバイザーである「スマイル・ちわ」の國米さんから、「知和地区(津山市加茂町)には、狩猟をしてジビエ料理を作ることができる人もいるから、ジビエ料理でなにか一緒にイベントできないかなぁ」とアドバイスをもらっていました。

高齢者の方と楽しみながら地域おこしをするのもいいですね。

話し合った内容を2班に発表してもらいました。どちらの班も課題解決の提案の切り口は違いますが、「高齢者の人権」の視点で上手に改善しており、聞いていた人も熱心にメモを取っていました。

今回の学習で、生徒たちは美作地域を誰もが住みやすい地域にしていく意欲が一層高まりました。

今後も高齢者だけではなく様々な人々が暮らしやすい社会できるよう提案の改善を進めてほしいと思います。

上山集落(美作市)

上山集落(美作市) 知和公民館(津山市加茂町)

知和公民館(津山市加茂町) 商店街めぐり(津山市)

商店街めぐり(津山市) 津山圏域消防署(津山市)

津山圏域消防署(津山市)

10月13日(水)、普通科2年生が行学地域プロジェクトの一環で今年度2回目となるフィールドワークに出かけました。

今回のフィールドワークでは1回目の「地域を知る」という目的からさらにレベルアップした、「地域が抱える課題に対して、自分たちにできることは何なのか。地域の現状を知り、地域の方々から意見をいただくことで、現在考案中の課題解決提案を深めること」を目的として実施しました。

活動では、初めて訪問させていただいたところでは、施設見学や体験、貴重なお話も聞かせていただき、新たな発見や気づきがありました。さらに視野を広げて地域について考えるきっかけとなりました。

また、2回目の訪問をさせていただいたところでは、生徒が実際に地域の子供たちと交流する場面や、地域の方に自分たちの提案を聞いていただき、実際の活動計画を一緒に考えていただいたりしました。

香北小学校(鏡野町)

香北小学校(鏡野町)

生徒は普段の学校生活ではなかなか経験のできない内容に楽しさを感じながら、学びを深めていました。

また、2回目の訪問をさせていただいたところでは1回目に行かせていただいた時よりも地域の方とのコミュニケーションも多くとることができ、満足そうな表情をしている生徒も多くいました。

今後は11月の準備期間を経て11月末にすべてのグループが分野内で発表を行い、12月にはそこで選ばれた代表グループが全体発表を行います。

2回実施させていただいた、フィールドワークで得た情報を存分に活かして、地域の未来につながる発表を期待したいと思います。

10月8日(金)、普通科1年生が行学 SIM津山プロジェクトの一環で10分野に分かれ、フィールドワークに出かけました。

7月に市役所の方から津山市の現状についてお話を聴いたことを元に、分野ごとに取り組みや活動を分析してきました。今回は、さらに現地で自分の肌で感じ、自分の目で見て実感することを目的に計画しました。

津山市の特産品を実際に試食させてもらったり、東松原地区のめざせ元気クラブの方々と一緒に「こけないからだ体操」を体験したりしました。津山市内で行われている活動を生で体感することができました。

また、今まで調べて分析してきた内容を発表し、担当の方からアドバイスをいただきました。

まだまだ知らなかった内容も多く、生徒たちは目を輝かせて校外での活動を行いました。

次回から、津山市の課題解決のため新事業を考えていきます。今までの学びを活かして高校生ならではの視点で考えていきたいと思います。

今回のフィールドワークを経てアイディアがわいてきた生徒もおり、今後、どのような案が出てくるか期待しています。

9月24日(金)、10月1日(金)の2日間に分けて普通科1年生の行学SIM津山 分野分析結果グループ発表を行いました。

津山市の現状をについて市役所の方からお聞きした内容を自分たちで調べ、さらに他の地域での取り組みを比較しました。

自分たちで選んだ分野について、より深く学んでいきました。

今回2回目の発表ということもあり、前回のまなびプロジェクトからの反省も生かしつつ取り組むことができました。

まだまだ伝えるという部分では、伸びしろがありますが、発表用のスライド作りはとても安定してきました。

次回からは、分野分析を踏まえて、新事業を考案していきます。高校生ならではの視点で、考えていけるように頑張ります。

まずは、10か所に分かれ、フィールドワークを予定しています。(10月8日実施済み)

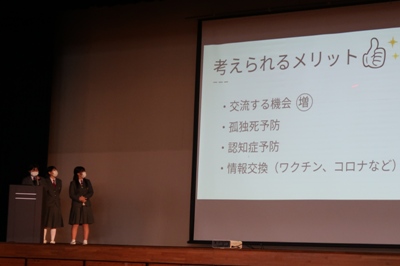

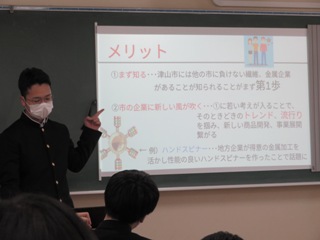

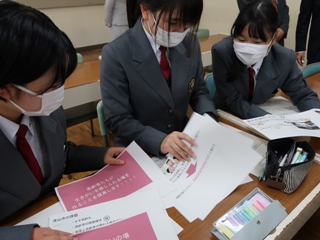

9月28日(火)、普通科2年生が12月の本提案発表に向けて分野別の仮提案発表を行いました。

グループごとに計画をしている提案内容の説明を行い、メリット・デメリットを挙げ、そして自分たちの提案を実現するために、これから何を行うかについて3分という限られた時間の中で発表しました。

生徒たちは準備の段階からどのようにすれば、自分たちの提案内容が相手にうまく伝わるか、スライドは見やすいものになっているかなど試行錯誤しながらスライドを作成しました。

提案の実践は、感染症の影響もあり、実施できていないグループがほとんどですが、今後の活動が楽しみな仮提案発表となりました。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~