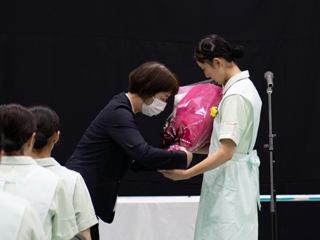

継灯式の開式前、専攻科1年生の代表生徒からコサージュを一人ひとりの胸につけていただきました。

また、高校1年生・3年生からはお祝いの手紙をいただきました。

看護科・専攻科の先輩後輩だけでなく、学科を超えた「継灯おめでとう」のお祝いの言葉が飛び交いました。

たくさんのお祝いや激励の言葉をうけ、看護科2年生は照れながらも喜んでいました。

継灯式の開式前、専攻科1年生の代表生徒からコサージュを一人ひとりの胸につけていただきました。

また、高校1年生・3年生からはお祝いの手紙をいただきました。

看護科・専攻科の先輩後輩だけでなく、学科を超えた「継灯おめでとう」のお祝いの言葉が飛び交いました。

たくさんのお祝いや激励の言葉をうけ、看護科2年生は照れながらも喜んでいました。

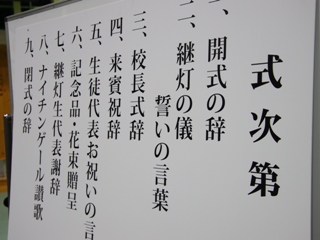

10月3日(木)に、看護科2年生の第59回継灯式が厳粛に行われました。

継灯式とは、入学以来1年6か月、看護科で学び、今年の11月11日から3週間津山市内の4病院で行われる実習前に、看護師への道を歩む決意をあらたにする式です。

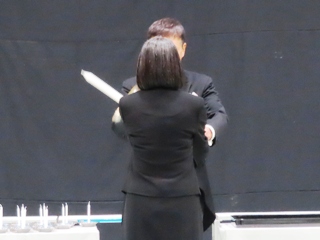

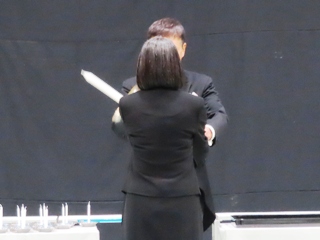

ナイチンゲール像が手にするキャンドルから受け継がれた灯火を生徒一人ひとり、小林看護科長から受け取り、灯火の重みを感じながら壇上に整列しました。

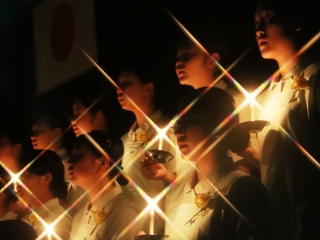

厳かな灯火が煌めく中、ナイチンゲール誓詞を唱和し、「看護の職業水準を維持し、さらにそれを高めることに全力を尽くします。」「仕事の上で打ち明けられた秘密や、知り得た家族の内情は決して人に洩らしません。」「忠実に医師の任務を助け、私の手に委ねられた人々の幸福のために身を捧げます。」などと誓いました。

来賓の方々から、記念品・花束贈呈、お祝いの言葉をいただきました。

また、安東校長より、「 実習を通じ、確かな知識と技術を身につけ、将来立派な看護師として活躍してくれることを期待しています。」と激励を受けました。

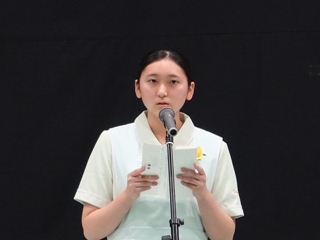

生徒を代表して、竹内七瀬さんが「患者さんの声に耳を傾け、五感を通して患者さんを観察し、体に触れ、それぞれの患者さんに合わせたケアを行っていきたい。」「この先、様々な困難が待ち受けていると思いますが、それぞれの目指す看護師になれるようクラス目標である『協力』『努力』『助け合い』を実践し乗り越えていくことを誓います。」と謝辞を述べました。

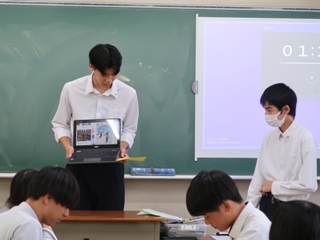

9月27日(金)に、2年生のビブリオバトルを、図書委員会主催のホームルーム活動として行いました。

このビブリオバトルとは、「人を通して本を知る。本を通して人を知る。」ことを目的とした、本の紹介コミュニケーションゲームです。今回は、一人2分間のミニ・ビブリオバトルの形式で行いました。

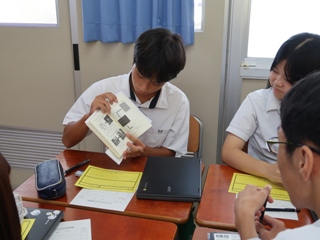

前半は、4人の小グループに分かれて、本を紹介し合いました。

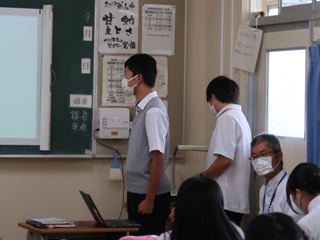

後半は、各グループから一人ずつ選ばれた代表者が全体への発表を行いました。

最後に、一番読みたくなった本(チャンプ本)をクラス投票で決定しました。

少しずつ涼しくなってきて、いよいよ読書の秋、到来です。生徒たちは笑顔でお互いに持参した本を見せ合ったり、本について語り合ったりして、楽しく充実したひと時を過ごすことができました。これからも読書に親しんでほしいと願っています。

<2年生チャンプ本>

2年1組「コーヒーが冷めないうちに」 川口俊和 著(サンマーク出版)

2年2組「V.T.R.」 辻村深月 著(講談社)

2年3組「三匹のおっさん」 有川浩 著(講談社)

「眠れないほどおもしろい心理テスト」 亜門虹彦 著(三笠書房)

「源氏物語」 紫式部 著

2年4組「夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく」 汐見夏衛 著(スターツ出版)

2年5組「木曜日にはココアを」 青山美智子 著(宝島社)

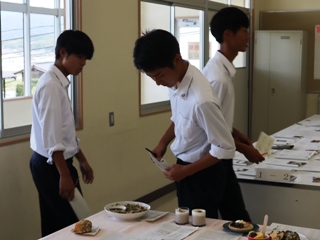

9月24日(火)、家庭クラブ主催の校内料理コンクール&クリエイティブコンクールを開催しました。

毎年9月末に家庭クラブでは校内料理&クリエイティブコンクールを行っています。家庭科の授業の一環として、看護科1・2年生と普通科2年生そして食物調理科1~3年生が出品しました。

審査方法は、それぞれの部門で投票を行い、上位3作品を決めます。コンクール当日は昼休みに先生方や生徒の皆さんが投票に来てくださいました。

料理部門では、小麦粉を用い「みんなの笑顔が広がる私の自慢料理」というテーマのもと作品を作りました。

井上さんの作品「夏のケーキ」は、ゼリーの中にチョコレートの貝殻を入れたり、チョコレートで波を書いたりして、よりリアルに海を表現しました。

海を表現したところはサイダー味、中のクリームにはクリームチーズを使用し、ブルーベリーソースも入っています。

クリエイティブ部門では、布と糸を使用し、自由に発想した衣服、編み物、インテリア、遊玩具、服飾小物など手作りの作品が並びました。

11月の家庭クラブ総会で両部門の表彰を行う予定です。

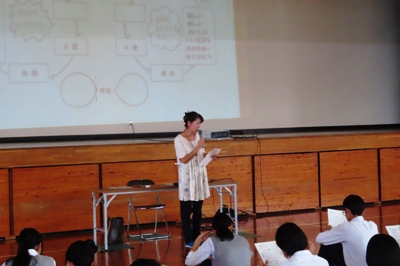

9月20日(金)、1年生を対象に思春期サポート講演会を行いました。講師は、本校のスクールカウンセラーの矢萩小百合先生です。

思春期の心と体を理解し、メンタルヘルスをどうコントロールするかを目的として、「心と体のパワーアップ」と題しての講演でした。

人間の心と体には「不安サイクル」と「安心サイクル」があり、不安を感じているときに分泌されているホルモンや脳波が、私たちの心にどのように影響をもたらすのかについて学び、「安心サイクル」に切り替える具体的な方法も教えていただくことができました。

腹式呼吸の仕方や、前向き・肯定的な考えをイメージしたりするなど、すぐに実践できることを生徒たちと一緒に体験しながら教えていただき、自分自身でコントロールすることの大切さを学ぶことができました。

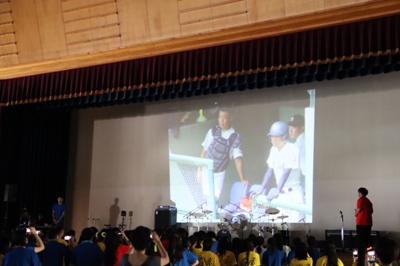

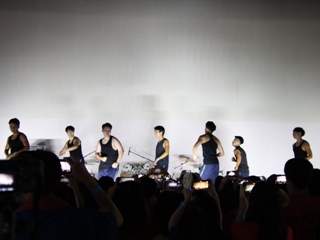

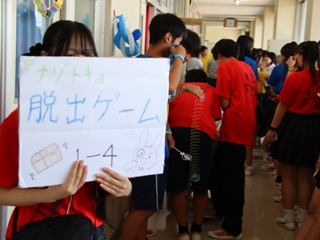

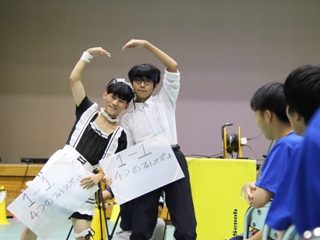

東雲祭文化の部2日目は、1日目に引き続き、各クラス展示の実施や有志ステージの発表が行われました。

各クラスではお化け屋敷やフォトスポット、脱出ゲームなどを行い、クラスの特色が出た展示物の発表やゲームを行いました。有志ステージも昨年よりも多い数の団体が参加し、歌やダンス、筋肉パフォーマンスやバンド演奏を行いました。

吹奏楽部は2日目の体育館ステージ発表のトップバッターを務めました。クラシックから流行の曲まで幅広いジャンルの演奏を行い、楽器の演奏だけでなく、演奏に合わせたダンスもあり会場を盛り上げました。

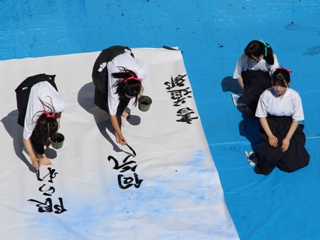

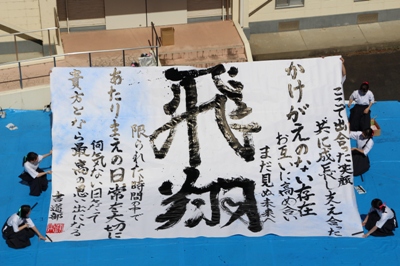

書道部は青空の元、第2体育館横で書道パフォーマンスを行いました。曲が途中で止まってしまったハプニングもありましたが、一人一人が練習の成果を発揮し、大きな素晴らしい作品を完成させました。

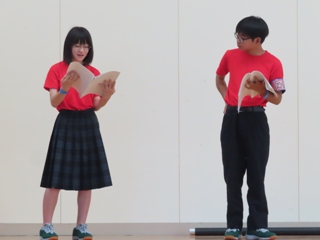

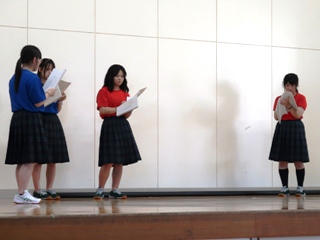

演劇部は第2体育館で朗読劇を行いました。次の大会に向けて、東高生に練習の成果を発表しました。

東雲祭文化の部の最後には文化の部の閉会式を行いました。

閉会式では展示団体の表彰式を行いました。「各クラス展示」と「部活動・クラブ・委員会」の2部門に分けて、それぞれ最優秀賞が発表され安東校長から表彰されました。

受賞した「2年5組」と「看護クラブ」のみなさん、おめでとうございました。

東雲祭文化の部は2日間行われました。

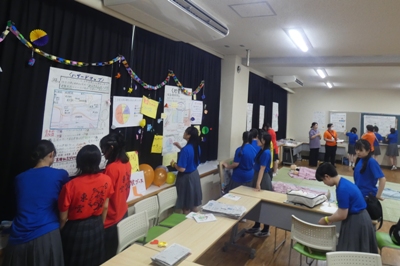

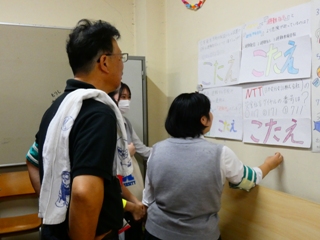

どのクラスの展示も内容が凝っており、どこを見に行ってもワクワクしました。食物調理科の食堂や喫茶、看護科主催の展示などは日頃の授業の成果を保護者のみなさんや他の科の生徒に知っていただく良い機会になったのではないかと思います。

生徒会では東高校のみなさんがクラスや学年を超えてつながっていけるように、楽しめるようにと東雲祭を企画してきました。そこで、今年は全校生徒で何か作り上げようと全校制作を行いました。約600人の全校生徒の手形を押した横断幕は今年のテーマの「つながる」を表したものになりました。

全校生徒のみなさんの協力があったからこそ東雲祭文化の部は成功したと思います。ありがとうございました。

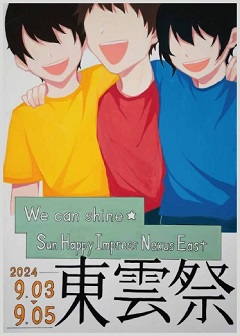

9月3日(火)、東雲祭文化の部1日目が開催されました。

今年度は東高生一人一人が輝き、つながって東高を盛り上げていけるようにという意味をこめて「We can Shine ~Sun Happy Impress Nexus East~」をテーマに取り組みました。

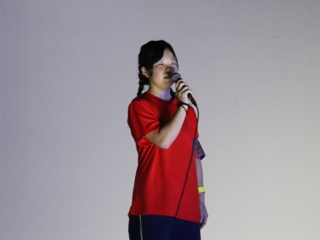

1日目は東雲祭開会式を行いました。初の試みとして、ランウェイを実施し、ブロックの団長や各クラス展示の代表者、部活動などがランウェイを歩きました。団長は団への思いを、各団体は展示・ステージのアピールを、それぞれ行いました。 また、今年は1日目から有志ステージを行い、漫才や歌のパフォーマンスで東雲祭を盛り上げました。

食物調理科による食堂や喫茶、パウンドケーキの販売も行われ、また、看護クラブも「防災」をテーマに取り組み、展示発表や体験コーナーも設置し、在校生のみならず保護者のみなさまにも日頃の成果を発揮できました。

1日目だけでもおおいに盛り上がり、2日目に勢いをつけました。

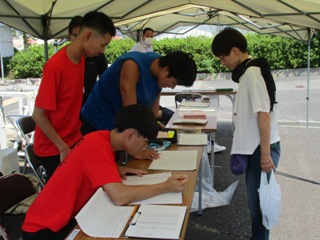

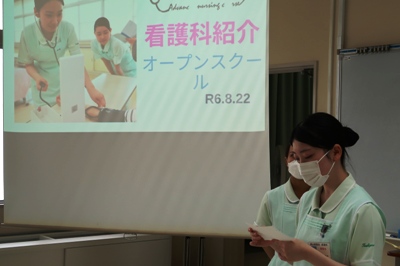

8月22日(木)に中学2・3年生を対象としたオープンスクールを実施し、午前の部・午後の部を合わせて約550名の中学生が来校してくれました。

当日は、本校生徒スタッフが受付や案内・誘導、座談会を担当し中学生を迎えました。今回の内容は、学校紹介動画の視聴、入試説明、体験講座、実習見学、座談会を行いました。

食物調理科では各部屋に別れて、3年生がデモンストレーションを行いました。

西洋料理では、野菜の切り方・ステーキ、日本料理ではかつらむき、だし巻き卵・鮎の串打ち、中国料理ではチャーハン、製菓ではロールケーキ、集団調理ではスチームコンベクションオーブンやブラストチラーを使用した調理を見てもらいました。説明も生徒たちが行い中学生に実習内容を伝えました。

座談会では食物調理科での勉強や実習内容、行事など学校生活について説明をした後、中学生からの質問に答えていきました。どのグループも多くの質問が出て盛り上がりました。

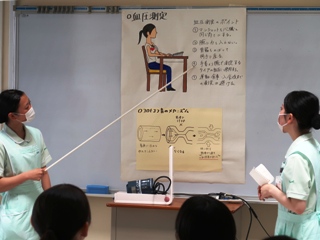

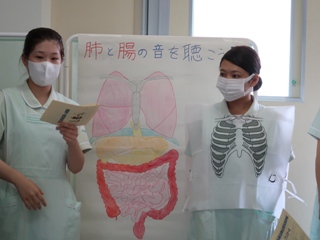

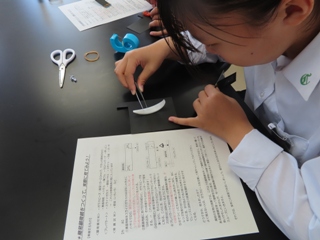

看護科では、血圧測定と胸・腹部の聴診を体験してもらいました。

中学生の皆さんに専門用語を使わずわかりやすく伝えるために物品の使用方法なども加えて説明し、中学生一人ひとりと関わりを持つことができました。

中学生も身体から発せられる音について理解が深まったと答えてくれていました。

学校紹介では、安東校長の挨拶と生徒会が制作したインタビュー動画を視聴してもらいました。また、来年度実施される入試概要について日程や内容を含め説明しました。

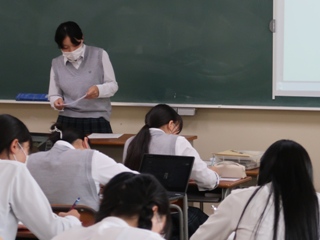

普通科の体験講座では、「高校古典入門」(国語)、「高校入試問題と身近な数学」(数学)、「英語を使ってみよう!」(英語)、「顕微鏡を作って、身近なものを見てみよう!!」(理科)、「経済学の基礎のキソ」(社会)、「古代の文字を書いてみよう!」(社会)、と各教科それぞれのテーマでの授業が行われました。数学の授業では保護者の方も一緒に問題に取り組んでくださっていました。

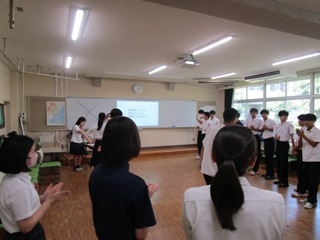

普通科座談会では、生徒会の生徒がファシリテーターとして会を進行しました。

バースデイラインから始まり、自己紹介ゲームで場を和ませ、3年生の動画(津山東高校を選び、進路が決定するまでの経緯)を視聴してもらいました。その後のルーレットトーキングで盛り上がり、1・2年生の生徒スタッフが丁寧に答えていきました。最後は津山東高校〇×クイズで座談会を終了しました。

8月20日(火)、2学期の始業式を行いました。

安東校長は式辞で、「夏休みの予定でうまくいかなかった部分があったとしたら、今日からしっかりやってほしい。」と述べたのち、オリンピック、インターハイ、高校野球での選手たちを挙げ、「努力したとしても報われるとは限らない。しかし、努力しないと報われない。」という言葉を紹介し、成功を手に入れるために何度も報われないこともあっただろうと、話しました。

また、人、学問、本、言葉、趣味、どこに出会いがあるかわからない、人生の指針となる場合もあるので「出会いを大切にしてほしい」、東雲祭の準備を通して、リーダーシップ、フォロワーシップ、いろんな役割があるが、みんなで成功させてほしい、と呼びかけました。

最後に、7月末に学校情報化優良校として認定されたことから、本校の教育の質が情報化によって向上していることの表れであるとして、これからもさらにICTを有効に活用してほしいと結びました。

式後は、生徒支援部長からの話がありました。

今日から東雲祭の準備が再開。コロナ後の新たな東雲祭をつくってほしい、と呼びかけました。貴重品の管理や自転車施錠の徹底など、ルールやマナーの向上の呼びかけとともに正門近くの細い道路を通らないように協力してくれているおかげで危ない場面がなくなったという地域の方からうれしい言葉も紹介されました。

まだまだ暑い日が続きますが、一人一人が輝ける東雲祭をつくっていきましょう。