今回は、看護科2年生が行った無菌操作の校内実習についてご紹介します。

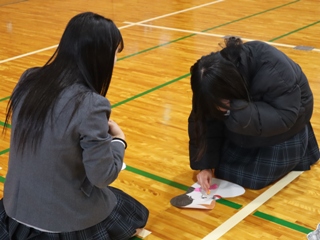

実習では、『無菌操作』の技術を学び、それを実践します。実施内容は大きく2つに分かれており、①綿球の受け渡し、②ガーゼの取り出しを行いました。

無菌操作は、看護師として働くうえで欠かせない基礎技術です。どんなに小さなミスでも、患者さんの安全に関わる可能性があるため、一つひとつの動作に細心の注意を払う必要があります。

適度な緊張感が漂う中、学んだことを確認しながら慎重に行うことができました。

今回の授業を通じて、無菌操作の重要性を再確認するとともに、技術力をさらに向上させたいという意欲がわいてきました。

これからも看護師になるための道を一歩ずつ進んでいきたいと思います。

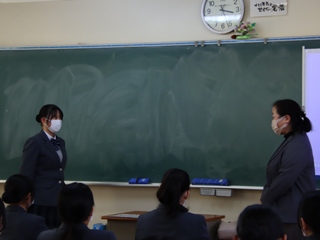

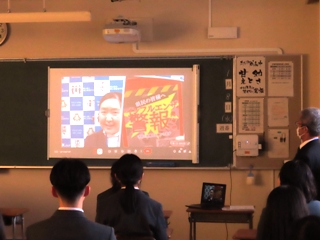

1月21日(火)、28日(火)の2日間、 看護科2年生が行学 看護プロジェクトのまとめ発表会を行いました。

今年度は能登半島地震や日向灘地震による南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表されたりするなど、災害が多く発生した1年でした。

生徒たちはこの1年間、地域の防災に目を向け、主に避難所での過ごし方や応急処置の方法など、10グループに分かれて、実現可能な課題解決を図るために取り組んできました。

発表では、それぞれのグループが調べたことなどの発表を行いました。

なぜその課題に取り組もうと思ったのか、どうすれば課題解決できるのかを詳細に発表することができました。しかし、今年度はどのグループも地域や校内での啓発活動ができなかったことが反省点としてあがりました。

発表後、特定非営利法人いーなプロジェクト事務局の谷本幸子先生より、ご講評・アドバイスをいただきました。

谷本先生から、「イザ!カエルキャラバン!」のご紹介や、三角巾の着け方など、具体的なアドバイスもいただきました。

生徒代表が「まずは家庭から防災について広めていきたい。」とお礼の言葉を述べました。

現在、行学で学んだ課題解決の方法をもとに、老年看護の授業で『津山地域の認知症』について調べ、課題解決に向けて取り組んでいます。

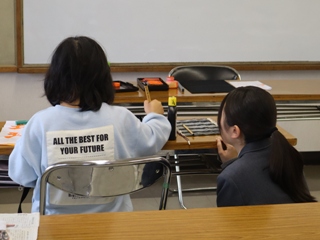

1月24日(金)、株式会社グローバルキャリア代表取締役 的場亮先生をお招きして、1年生の進路講演会を行いました。

今回の講演会は、食物調理科・看護科・普通科の全学科に対して、的場先生の「一点集中」の講演会を聞きました。

本講演会は、人生経験の豊富な方の体験に基づいた講演を視聴し、現在の自分の在り方、生き方についての自覚を深めるとともに、生徒一人ひとりの進路意識の高揚を図ることを目的に行いました。

今後、生徒が自身の進路達成に向けて、まず意識してほしいことを、動画などを効果的に使いながら、説明していただきました。特に、自分がやりたいこと、目指していることを諦めず、思い続けることの大切さを的場先生の熱いお言葉に添えて、話してくださいました。

的場先生の熱意溢れる話を一生懸命に聞きながら、メモを取り、何か学び取ろうとする姿が見えました。また、講演会の中で流された動画に感動し、涙を流す様子も見られました。

生徒代表が、的場先生にお礼の言葉を述べました。

「自分を支えてくれている人が家事や仕事などを家族のためにしてくれているのは当たり前ではないので、素直に大切な人に感謝をしたいと思う。」と素敵な挨拶で締めくくってくれました。

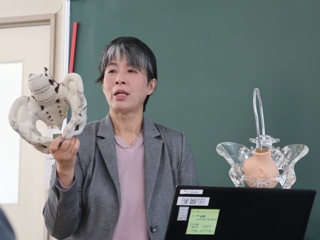

1月22日(水)、看護科3年生を対象に母性看護について理解を深める目的で、赤堀クリニック 妹尾雅代先生にお越しいただき講義を受けました。

妹尾先生から、おなかの中での胎児の成長過程や母親の心身の変化、分娩の進み方など胎児のモデル人形や骨盤のモデルを使って、わかりやすく説明していただきました。

母乳育児の移り変わりや満足のいくお産を目指し、母親とお産の振返りをしていることなど病院で大切にしている支援についても教えていただきました。

生徒たちは、おなかの中で胎児が聞いている母親の声を体験し、胎児がおなかの中であくびやしゃっくりなどして生まれてきてからの呼吸の練習をしていることに驚いていました。

今回の講義を受け、母性看護にとても興味がわきました。

生まれてくることがあたりまえではなく、赤ちゃん、母親、家族、医療関係者など様々な人たちの協力で命が誕生していることが学べました。

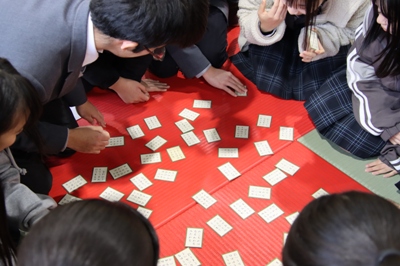

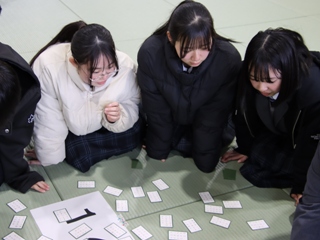

1月17日(金)、1年生全員による百人一首大会を武道場で行いました。

この百人一首大会は、毎年、1月に行う、本校1年生の伝統行事です。新春にあたって、日本の古典文化に触れながら学年の親睦を深めることを目的としています。

1年生の生徒全員が17班に分かれてクラス対抗戦を行い、取った枚数の合計を競いました。

この年末年始に百人一首を覚えてきた生徒も多く、上の句を読み始めたらすぐに、取り札めぐる白熱した闘いが繰り広げられました。

武道場のあちこちから、お互いの健闘を称え合う拍手が沸き起こり、大いに盛り上がりました。

競技終了後、その場ですぐにクラス対抗戦の集計を行い、優勝した3組には、優勝トロフィーが授与されました。また、後日、個人の部の上位5名には賞状が授与されました。

厳しい寒さにも負けず、笑顔のはじける楽しい時間を過ごすことができました。

【結果】

〇クラス対抗の部

第1位 3組(320枚)

第2位 4組(314枚)

第3位 2組(249枚)

〇個人の部

第1位 及川 明莉(1組)39枚

第2位 酒井 加文(3組)27枚

第3位 秋久 あすか(2組)21枚

第4位 定森 心香(4組)・宗元 恵蒔(4組)19枚

第5位 福井 心絆(3組)17枚

安東校長からは、始業式の式辞として、岡山県高校生会議や高校生夢育PBLに参加した生徒の様子が紹介され、自分の言葉で聴衆に熱く語りかける力は、日々の授業によって培われている成果であるとして、「散歩のついでに富士山に登った人はいない」という小宮一慶さんの言葉とともに、「計画・準備なくして目標は達成しない、是非今年は目標を定め、その目標に向けて計画・準備を行い、達成してほしい。」との言葉がありました。

生徒活動報告では、令和6年度ケロウナ・カナダ語学研修に参加した生徒を代表して、2年生普通科の立田吏紗さんが12月8日~21日の2週間の研修報告を行いました。

報告の中で立田さんはスライドを使って様子を紹介しながら、「言葉が違うにもかかわらず気軽に話しかけられたことで、とても温かい気持ちになりました。」と、多国籍の方々が共に暮らしていても、国や言語の違いによる壁がないことを実感したことから、「人とつながり合うことの大切さを学んだ。」と報告しました。

最後に、諸連絡として、

教育環境部長の石堂先生からは、換気、手洗い、咳エチケット、とインフルエンザ等の感染症対策を徹底すること、

進路支援部長の射場先生からは、課題や提出物を必ず出すこと、資格取得に力を注ぐ、そのために手帳を有効に活用すること、

生徒支援部長の清水先生からは、引き続き元気な挨拶をすること、校内だけでなく校外でも自転車の施錠を習慣化すること、早めに安全に登校すること(送迎の場合は保護者の方へのご協力のもと)、部活動についても大切な試合に向け寒さに負けず頑張ってほしい、

と呼びかけがありました。

巳年にちなんで、たくさん脱皮をし、すばらしい成長の年にしていきましょう。

12月の城西ボランティアは14日にまちばの寺子屋(学習支援)、21日にまちばの寺子屋(お飾り作り)、22日に野菜と魚の市(販売・運営補佐)に本校生徒計7名が参加しました。

まちばの寺子屋(お飾り作り)では地域によって正月のお飾りが違うことや、小学生とのふれあいを通して子どもたちにお飾りの作り方を教えることの難しさを学ぶことができました。

また、野菜と魚の市では、お客さんがどうしたら「買いたい。」と思うのかといった視点からの接客・販売方法を学ぶことができました。

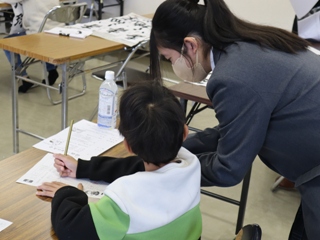

佐良山地区では、12月26日(木)佐良山公民館において小学生の書初めのお手伝い・見守りボランティア があり、本校の書道部が参加しサポートました。

最初は緊張してなかなか交流できませんでしたが、1時間という短い間でもほめて言葉を交わして徐々に打ち解けることができました。だんだんコツをつかみみんなとても上手で、とても驚きました。最後は学校生活の話をして盛り上がりました。

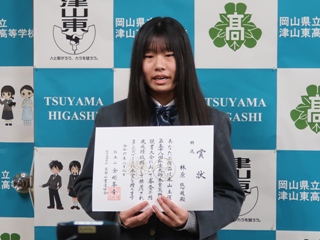

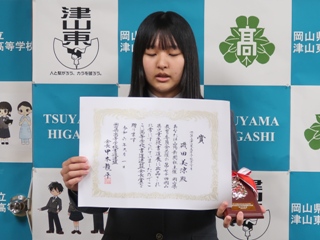

12月24日(火)、2学期終業式に先立ち収納報告を オンライン形式で行いました。

2学期に表彰された生徒たちが全校生徒に報告し、安東校長に収納しました。

大会、コンクールに入賞した生徒は成績とともに今後の活動に対する意欲や後輩へのエールを述べました。

教室では、選手たちの健闘を大きな拍手で称えました。

引き続き、全国大会に出場する生徒への壮行式を行いました。

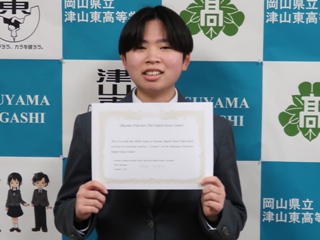

令和7年1月11日(土)に武蔵野調理師専門学校(東京都豊島区)で開催される、平成6年度食肉惣菜創作発表会全国大会「2024ミートデリカコンテスト」 に、 県大会で最優秀賞に輝いた長尾実果さん (食物調理科3年) が、岡山県代表として出場します。

安東校長からの激励の言葉の後、長尾さんから生徒の皆さんへ挨拶がありました。

大会への出場を祝し、教室から拍手が送られました。

12月24日(火)、オンライン形式で2学期の終業式を行いました。

安東校長の式辞では、「今年も生徒たちの真剣で生き生きとした顔を多く見ることができた。」と4月からを振り返り生徒の頑張りに労いの言葉をいただきました。

そして、これから受験や国家試験に挑む3年生、専攻科2年生には「努力する全ての時間が未来を決める。焦らず目の前のことから取り組むように。」とメッセージもありました。

最後に「これからも周囲に配慮ができ、思いやりのある心が持てる東高生でいてください。」と語りかけ、生徒も真剣に聞いていました。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~