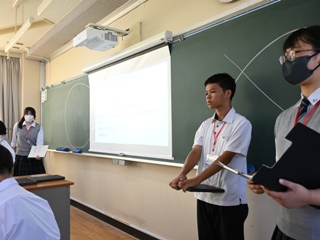

9月26日(金)に2年のビブリオバトルを、図書委員会主催のホームルーム活動として行いました。

このビブリオバトルとは、「人を通して本を知る。本を通して人を知る。」ことを目的とした、本の紹介コミュニケーションゲームです。今回は一人2分間の形式で行い、各クラスの図書委員が進行役を務めました。

前半は、4人の小グループに分かれて、本を紹介し合いました。後半は、各グループから一人ずつ選ばれた代表者が全体への発表を行いました。

最後に、一番読みたくなった本(チャンプ本)をクラス投票で決定しました。

生徒たちは、笑顔で持参した本を見せ合ったり、本について語り合ったりして、楽しく充実したひと時を過ごすことができました。

<2年生チャンプ本>

2年1組「人生でいちばん美味しい至高のレシピ」 リュウジ著 (ライツ社)

2年2組「大恋愛~僕を忘れる君と~」 大石静 脚本 高橋和昭 ノベライズ (扶桑社)

2年3組「それいけ!平安部」 宮島未奈著(小学館)

2年4組「アルジャーノンに花束を」 ダニエル・キイス著(早川書房)

2年5組「ノンタンがんばるもん」 キヨノサチコ著(偕成社)

厳しい暑さも少しずつ和らいできました。いよいよ読書の秋、到来です。これからも、読書に親しんでほしいと願っています。

9月19日(金)、1年生を対象とした教育相談講演会が行われました。講師は本校にてスクールカウンセラーを担当してくださっている矢萩小百合先生です。

矢萩先生は、本校のスクールカウンセラーとして8年間お世話になっており、これまで多くの生徒たちの学習・人格・社会・健康面における発達をサポートされてきました。

今回は、生徒それぞれの発達に即して、自己理解を深めさせ、人格の成長への援助を図ることを目標に、「心と体のパワーアップ」と題してご講演いただきました。

講演では、人間の心には「不安サイクル」と「安心サイクル」があることを説明され、「不安サイクル」を「安心サイクル」に変えるための具体的な方法も教えていただきました。

生徒たちはその方法を実践し、自分にはどの方法が合っているのか、どのような考え方をするのが良いのかなど、お互いの意見を共有しました。

生徒代表挨拶では、代表生徒が今回学んだことを今後の生活において意識的に行っていく旨とともに、講師の矢萩先生に感謝を述べました。

今回の講演で生徒たちは、気持ちの切り替え方や、前向き・肯定的な考え方を学び、自身の気持ちと向き合うきっかけにもなりました。

8月28日(木)、東雲祭体育の部の予行を行い、 開会式から閉会式までを通し、競技や入退場の確認を行いました。

暑い中ではありましたが、係の仕事等、責任を持って果たすことができました。

本番まで1週間を切りました。体調を管理し、素晴らしい体育の部になるように残りの期間の準備を頑張ります。

8月22日(金)に中学2・3年生を対象としたオープンスクールを実施し、午前の部・午後の部を合わせて約720名の中学生が来校してくれました。

受付では、本校の生徒がスタッフとして中学生の対応をしました。生徒たちは来校した中学生や保護者の方に笑顔で声をかけ、名簿を確認しながら落ち着いて説明や案内をしました。誘導の生徒たちは中学生が迷わないように、教室や会場への行き方を丁寧に説明し、時には付き添い案内を行いました。

教室では、山本校長、三谷生徒会長のあいさつを動画で視聴しました。

普通科では、登校から授業・昼休み・放課後・帰宅までの一日の流れについて作成した動画や、卒業生が「行学」で学んだことで進学につながったことや志望校を決めた時期や大学で東高校の学びを活かせていることなどについて話や進路支援部からの進路についての動画を視聴しました。

後半は、ボランティアとして参加した本校の1、2年の生徒がファシリテーターとして会を進行しました。最初に、バースデーチェーンで教室ごとに輪をつくり、そこから5から6人ごとのグループン別れ、在校生との座談会を行いました。

最初は、ぎこちない雰囲気が漂いましたが、自己紹介ゲームや、その後のルーレットトーキングと内容が進んでいくにつれて、教室の緊張した雰囲気もほぐれ、中学生からの質問に、高校生スタッフが答え、和気藹々とした雰囲気になっていきました。

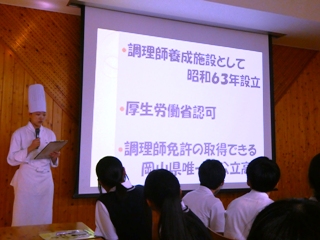

食物調理科の3年生が西洋料理・日本料理・中国料理・製菓・集団調理にわかれ、各実習室でデモンストレーションを行い中学生に見てもらいました。

内容の説明も生徒が考え、中学生に説明をしました。高校生が調理に取り組む姿を通して、実習の雰囲気や学びの内容を感じてもらえたと思います。

座談会では、3年間の様子をスライドで説明した後、中学生が質問しやすいように少人数のグループにわかれ、高校生の生の声を聞いてもらいました。また、日頃使用している道具や教科書を手に取って見てもらいました。

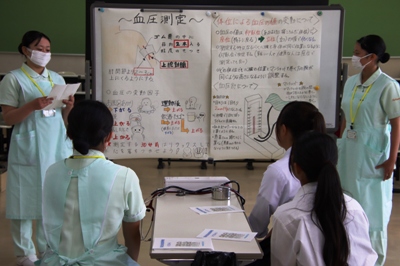

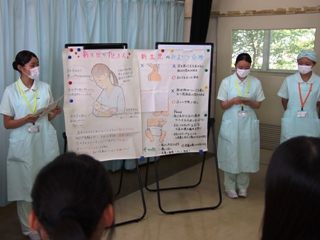

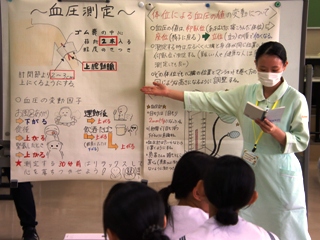

総勢約100名の中学生が看護科に参加してくれました。7月下旬から練習を重ねた生徒約50名で、血圧測定や新生児の抱き方・オムツ交換など中学生に説明しました。

実技の体験をした中学生は、ややぎこちない様子でしたが、先輩からの指導を受けながら一生懸命取り組んでいました。

座談会では、看護の勉強や実習についての話を先輩から聞き、中学生は興味深い様子で聞き入っていました。

オープンスクールに来てくれた中学生の皆さん、ぜひ東高校看護科に来てください。待っています。

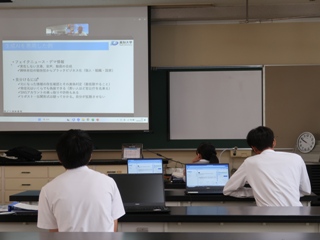

7月25日(金)、普通科1年生の学部学科別ガイダンスが行われました。実施の目的は、さまざまな学部学科の模擬授業を受けることで、学部学科の学びの内容や違いについて概要を把握し、大学や各種学校の学びを深め進路意識を持つことです。

講座はⅠ部とⅡ部の2回開講され、生徒たちは、自分の希望する分野に分かれて、大学や専門学校の先生方の講座を受けました。

生徒たちは講義を真剣に聞きながらメモを取ったり、体験型の講義では、住宅模型を作ったり、編み込み体験をしたり、マジパン細工で人形を作ったりなどしました。

このガイダンスで学んだことを踏まえて、夏季休業中にオープンキャンパスに参加したり、文理選択につなげたりしてほしいと考えています。

また、10月には岡山大学訪問を予定しています。岡山大学訪問で大学の学びと実際の雰囲気を感じ取り、より具体的に進路の見通しをもってほしいと思います。

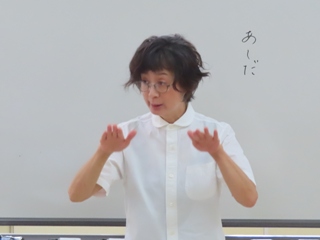

7月23日(水) 公益社団法人岡山県聴覚障害者福祉協議会より、芦田タキ子先生と大西香保里先生をお迎えし、聴覚障害への理解と支援方法について学びました。

先生方から、聴覚障害は「みえない障害」と言われており、理解されづらいということと、普段私たちが使用している「聞く言葉」ではなく、「見る言葉」を使ってコミュニケーションをとっていることを教えていただきました。

「見る言葉」のコミュニケーション方法として、筆談をはじめ8種類あることや、通信機器が発達し、昔よりコミュニケーションは取りやすくなってきているが、感情などは文章だけでは伝わりにくいことも教えていただきました。

手話や空書などの特徴についてはお話やゲームを通して学びました。

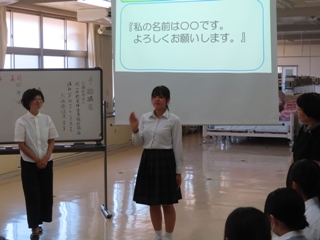

生徒たちは、実際に手話や指文字を使って自分の名前をどう表現するか教えていただいたり、自己紹介をしあったり熱心に取り組みました。また、よく使う挨拶や表現なども教えていただきました。そして、手話や筆談だけでなく、表情をつけることで感情も、より伝わることがわかりました。先生方から、大切なことは「気づく」こと、そして、「心をこめる」ことと、より「伝えたいと思う心」であると教えていただきました。

最後に生徒たちから、「いろいろな表現方法があることがわかった。しかし、まずは障害の有無に関わらず自分たちから積極的に『相手の伝えたいことを受け取ろう、私たちの思いを伝えたい。』という思いと、言葉や文字だけに頼らず表情なども大切にしなくてはいけないと学んだ。今後も思いを形に変える行動が取れる人になれるように努力していきたい。」と学びとお礼を述べました。

7月18日(金)、終業式では、山本校長が式辞の中で、4月の始業式の際に話された二つのことについての振り返りの言葉がありました。

一つ目の、挨拶については、笑顔で挨拶を返してくれる生徒が増え、人と繋がる第一歩としてのコミュニケーション力が向上しているとし、二つ目の「現状に満足せず、挑戦し続けること」については、授業だけでなく部活動、生徒会活動、ボランティア活動など、さまざまなことに対して、精一杯取り組めた人は、頑張った自分を「あっぱれ」と、しっかりほめてあげてほしいとありました。

また、今回新たに伝えたいこととして、「物事の本質を見抜く力をつけてほしい。心の目、心の耳で真実は何かをしっかりとらえてほしい。」と話されました。そして、高校1、2年は部活動のバレーボールに、3年は受験勉強に打ち込まれたご自身の体験を紹介されながら、「自己実現に向けて自分を磨く夏」、応援やボランティアを通じて「インターハイを肌で感じる夏」、「自身の洞察力や傾聴力を深めるチャンスの夏」、等、「充実した時間を送って、二学期の東雲祭を仲間と合意形成を図り、成功させてほしい。」と結ばれました。

式の最後には、校歌を斉唱しました。

連絡事項では、板谷教頭から6月から始めた本校公式インスタグラムについて、その目的、掲載内容について改めて連絡がありました。

次に清水生徒支援部長から、熱中症への対応をシミュレーションした上で部活動に取り組むことや、自転車の施錠の徹底などの注意喚起がありました。

最後に三谷生徒会長から、 現在、検討中の東雲祭におけるスマートフォンの使用についての経過報告と、 「意見の食い違いからぶつかり合うこともあると思いますが、いい東雲祭をつくっていきましょう。」と呼びかけがありました。

本校では、5月9日(金)~6月23日(金)の期間を家庭クラブ週間とし、家族や日頃お世話になっている方々へ感謝の気持ちを込めて手作りの小物をプレゼントする「感謝デー」を行いました。

今年度は、コンパクトエコバッグに、各自が記入したメッセージカードを添えて手渡しました。

<生徒の感想より>

・とても喜んでくれて、その後の買い物で早速使ってくれた。

・中学生の頃にもエコバックを作ったので、それと比べると「真っ直ぐ縫うのも上手になった。」と言ってもらえた。

・エコバッグを作っていたのは秘密にしていたので、渡したときはすごく喜んでくれて「ありがとう!たくさん使うね!」と言ってくれた。頑張って作ったかいがあったと思ったし、本当に心の底から嬉しかった。

・「サイズが丁度良くて使いやすい。ほつれてたりするところもあるけど頑張って作ったのが伝わった。使いやすそうなエコバック。」と喜んでもらえた。

7月8日(火)、第41回東雲祭結団式をオンライン形式で実施しました。当初は体育館にて全校生徒で集まっての実施予定でしたが、暑さやテスト最終日といった状況を踏まえ変更となりました。

生徒会執行部や各団(ブロック)の責任者たちは、それでもどうにか東雲祭のスタートを盛り上げるべく、それぞれの役割を全うしていました。

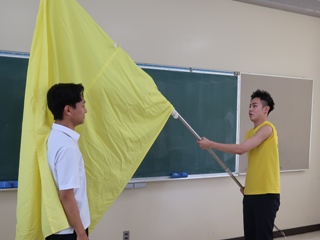

団(ブロック)決めは、サイコロの出た目の合計が大きい順に、昨年の1位~3位のブロックカラーが割り当てられるというルールで行われ、昨年の各団長から今年の各団長へと団旗が渡されました。

これから本格的に東雲祭に向けての準備が始まります。熱中症対策にも気を配りながら熱く、思いやりのあふれる東雲祭へと向かっていきます。

6月27日(金)、第1回防災訓練を行いました。

今年度、他県で小学校への不審者の侵入及び傷害事件が発生した事案があったため、第1回目の避難訓練は、本校初、不審者が侵入し放火したとの想定で、生徒に告知せず実施しました。

不審者の侵入から訓練スタートです。複数での不審者への対応を基本に、生徒の安全確保を第一に動きの確認をしました。

部室へ放火され、初期消火不可能と判断したため、本部となった職員室で避難場所を決定します。避難経路は、放火場所を踏まえ、誘導する先生方に決定していただきました。

また、避難完了の目標時間を9分として、「お→押さない・は→走らない・し→しゃべらない・も→戻らない」を実践しながら、避難しました。

今回、 専攻科生は、病院実習中で参加できませんでしたが、本科生のみの避難は目標を達成することができました。

避難完了後、防災管理者である教頭から、取組み状況について講評がありました。

本校の自衛消防組織や任務について係からの説明も行いました。

また、全体の訓練終了後に、消火班の生徒たちは、消火器の設置場所や消火器の使用方法等を担当教員から説明を聞き、訓練を終了しました。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~