4月23日(土)に専攻科2年生35名が県内の高等学校看護科に在籍する生徒同士の親睦を図るとともに、専門職である看護師を目指す者として感性を磨くことを目的とし、交流会を行いました。新型コロナウイルス感染症の影響もあり昨年度と一昨年度は休止をしましたが、今年度はオンラインという形で交流会を行いました。

講演では、「我が道を行こう」と題して、講師に本校の卒業生でもある、心臓病センター榊原病院 感染管理認定看護師・災害医療コーディネーター 田村幸二先生の講演を聞きました。

講演では、本当に自分がしたいことは何か、何を考え、どう行動するのか信念をもって我が道を歩くことが大切であると学びました。また、講演の中で青春時代に熱中していたギターの演奏を披露してくださいました。生徒たちは講演を受けて自分の長所を生かしつつ短所を改善し、かつ芯のある人間になりたいと感じていました。

講演後は、5校それぞれの学校紹介を行いました。

環境は違えど、看護師になるという同じ目標に向かって努力しているのだということを実感し、一緒に頑張ろうと心強く思いました。

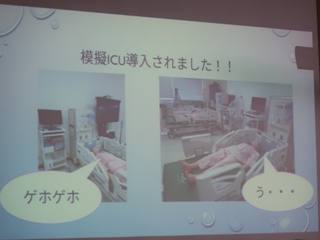

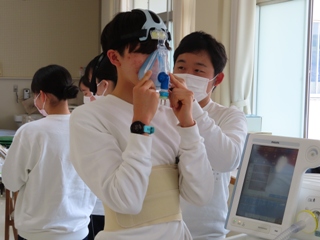

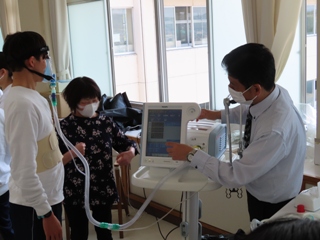

専攻科も授業が本格的にスタートしました。4月20日(水)5・6時間目、専攻科1年生「成人看護学方法論Ⅰ」という外部講師の授業で人工呼吸器について学びました。

呼吸がしにくい患者さんと同じように呼吸器の動きを再現し、現場で実際に使用されている非侵襲的(身体への負担が少ない)人工呼吸器をつけてどのように感じるかといった患者体験をしました。

専攻科に入学し、普段の授業を基本として、看護科よりもさらに外部講師の先生から受ける専門的な内容の授業や実習も多くなります。みんな気持ちを新たに、看護師になるという夢に向かって頑張っています。

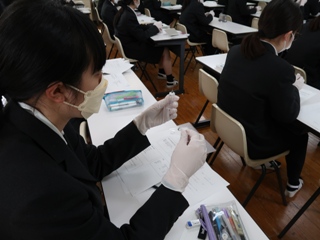

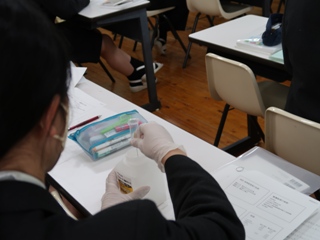

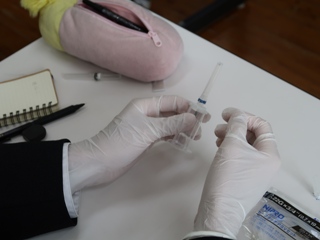

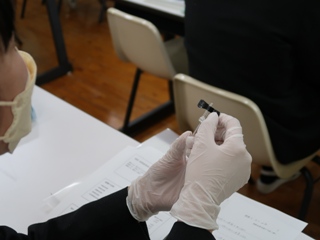

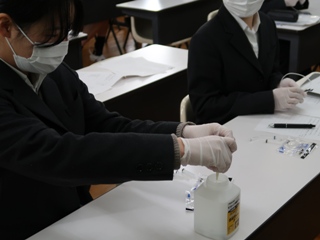

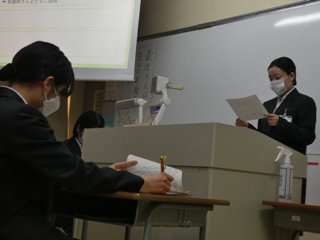

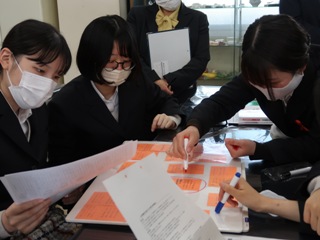

4月14日(木)、専攻科2年生が新入生に向けて、高校生活を楽しむために取り組んでほしい感染予防対策の講習会を行いました。

まず、専攻科2年生が新型コロナウイルスの感染が拡大したことによって高校生活がどのように変化したのかを説明しました。

そして、一人一人が普段の生活の中で意識的にマスクの着用や換気、細かい手指消毒と黙食の徹底、そして健康観察の入力などの感染予防対策を確実に行い、みんなが楽しい高校生活になるように協力していきましょうとお願いしました。

最後にアルコールによる確実な手指消毒の方法について実施指導を行いました。

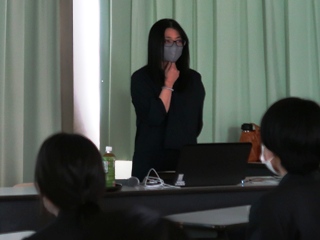

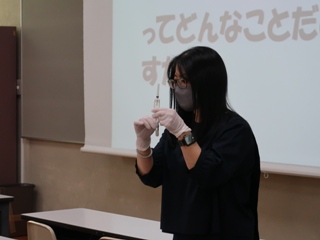

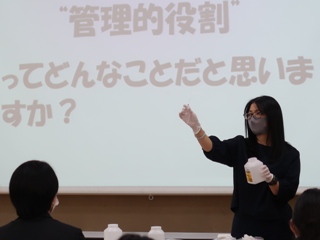

3月17日(木)、専攻科1年生が、来年度5月から行われる臨地実習(統合実践実習)に先立って、中島病院看護部長 松岡真樹先生から病院における看護管理についてご講演をいただきました。

病院で実際に行われている「管理」について、どのような場面で管理の視点が必要になるのか教えていただきました。

看護実践を行う中で、一人一人が「管理」を意識することで患者さんにより良い看護が提供できることを学びました。

また、 松岡先生の看護経験もお聞かせいただき、看護を行う上で大切にしたい「看護の心」を感じることができました。

最後に生徒代表が「講演や演習を通して、看護管理は管理者やリーダーがするものだというイメージがありましたが、採血だけとってみても様々な管理が必要で、メンバー看護師や学生も、時間の管理、物品の管理、経済的な管理、人員の管理など管理的視点が重要であると学ぶことができました。統合実践実習では、今回の学びを活かし、統合実践実習の目標でもある、自己の看護観を深め、今後の課題を明確にできるようにしっかりと真剣に看護と向き合っていきたいと思います。引き続きご指導をお願いします。」とお礼を述べました。

3月16日(水)、専攻科1年を対象に、医療におけるマネジメントの実際を理解させ看護実践力の向上を目的として、「医療リスクマネジメント」と題し講演をいただきました。講師は 津山中央病院 医療安全管理室専門課長 松本裕子先生です。

実際に発生した事故例や実践例を交えてお話をしてくださり、生徒は1年後の入職した自分達を想像し、緊張感を持ちながら講話に聞き入っていました。

また、演習では、相手の指示を正確に受け取ることの難しさを実感していました。「人は間違うものである」と認識した上で、自分の思い込みや小さなミスを防ぐため日々注意しながら行動することが医療事故減少に繋がるということを教えていただきました。

「患者中心の医療」とは、「よく患者の話を聞くこと」と教えていただきました。

今度、実習に行かせていただくときには、今回学んだことを意識して、しっかりと患者さんの話を聞き、少しでも患者さんにとって良い存在になれるよう頑張りたいと思います。そして、今回の学びを生かし、日頃から自らの安全管理に努めていきたいと思います。

3月1日(火)に令和3年度卒業証書並びに修了証書授与式が、本校第一体育館で挙行されました。感染症防止対策のため卒業生と保護者、在校生代表、教職員のみが参列し、在校生は教室からリモートで参観しました。

本科生に卒業証書が、専攻科生に修了証書が園田校長から授与され、食物調理科の卒業生には調理師免許証も授与されました。

その後、園田校長が「3科の生徒が互いにリスペクトし合った、多様性溢れる東高での学びを大切にして、一度しかない人生を豊かに、自由にそして幸せに生きてほしいと願っています。」と式辞を述べました。

在校生代表の近藤陽菜さんからの、先輩への憧れや感謝、エールを送る気持ちのこもった送辞のあと、本科卒業生代表の牧野理央さんが「夢への道のりは長く、平坦ではないでしょう。しかし津山東高校での思い出を胸に夢に向かって歩んでいきます。」専攻科修了生代表の仁木綾香さんからは「入学後から胸に秘めてきた看護師になる夢。看護観を忘れず、看護の道を極めていきます。」と答辞を述べました。

コロナウイルス感染防止のため、縮小した形での開催でしたが、厳かな雰囲気の中、卒業生・修了生退場となり、心温まる式を終えることができました。

その後の最後のホームルームは、密を避けるため大教室を使用して保護者の方も参観していただき行いました。担任から一人一人に卒業証書・修了証書が手渡されました。

津山東高校を巣立った後も、思い出と絆を大切にしつつ、それぞれの道でこれからの社会を支える人になってほしいと願っています。

2月28日(月)、丹嶺賞及び各種団体から贈られた表彰を行いました。

学業や特別活動等の成果、校内外における功績、全国を舞台に健闘したことなどを称え表彰されました。

丹嶺賞とは、故高橋一二 第四代校長の寄付によって設立され、顕著な功績を挙げた生徒を称える賞で、卒業時に全校生徒に披露して表彰しています。

■丹嶺賞表彰

津村 和心美(食物調理科) 髙橋 未菜美(食物調理科) 星 凛々杏(食物調理科)

大野 莉奈(食物調理科) 牧野 理央(食物調理科) 金子 恭子(食物調理科)

小林 晴華(食物調理科) 笠尾 愛梨珠(食物調理科) 渡邊 志乃(食物調理科)

宮川 愛斗(食物調理科) 稲垣 桃奈(美術部)

■産業教育中央会 会長表彰

大橋 芽奈(専攻科2年) 牧野 理央(食物調理科3年)

■岡山県産業教育振興会 会長表彰

定森 好美(専攻科2年) 髙橋 未菜美(食物調理科3年)

■岡山県産業教育振興会 特別表彰

津村 和心美(食物調理科3年)

■岡山県産業教育振興会 成績優秀生徒表彰

笠尾 愛梨珠(食物調理科3年)

小林 晴華(食物調理科3年)

渡邊 志乃(食物調理科3年)

■全国家庭クラブ連盟表彰

牧野 理央(食物調理科3年)

■全国看護高等学校長協会 会長表彰

大倉 那菜(専攻科2年)

■公益社団法人 全国調理師養成施設協会 協会長表彰

津村 和心美(食物調理科3年)

表彰式では一人ずつ呼名して生徒たちに披露され、大きな拍手で称えられました。

表彰状等はその後のHRで個々に手渡されました。

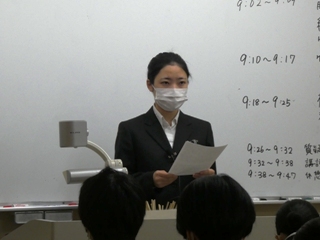

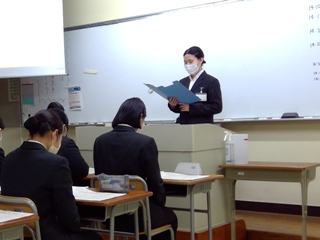

2月1日(火)~4日(金)の4日間、専攻科1年生が症例のまとめ発表会を行いました。

10月に行った3週間の臨地実習で患者さん、医療スタッフの皆様から学ばせていただいたことを深め、全員で共有しました。

司会や記録の係も、生徒が主体的に研究発表形式に従って役割を交代しながら運営しました。

張りつめた緊張感の中で、約1か月間かけてまとめ作成した原稿や手元資料、スライドを使用した実習の成果を 一人ずつ発表しました。

生徒たちは「患者さんの為の個別性のある看護」を行うためには、基礎基本を大切にしていくこと、また学ばせていただけることに感謝し、患者さんだけでなく家族の方にも意識して誠心誠意かかわることの重要性を再認識しました。

臨床指導者より、看護を学ぶ者として様々なことを経験し、思いやりのある看護師になれるように学び続ける大切さをご指導いただきました。

この発表を通して「患者さんのための看護」を行うために学び続ける気持ちを改めて強めました。

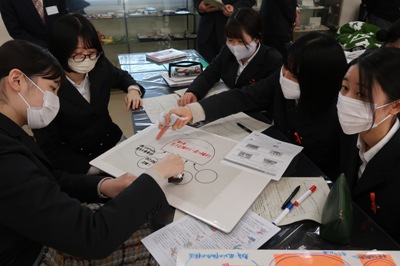

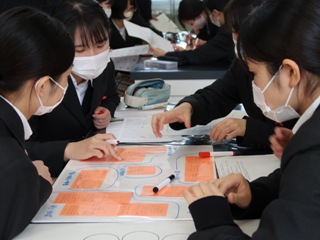

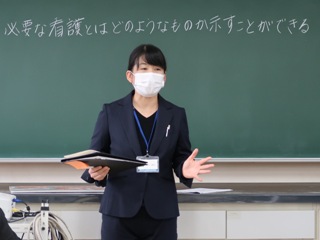

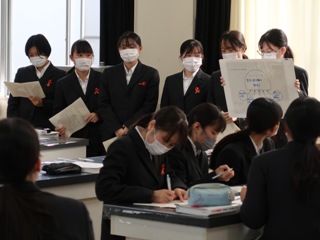

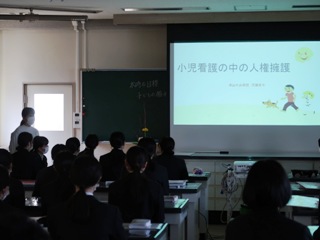

11月26日(金)、専攻科2年生を対象に「人権学習充実拠点校事業」の一環で第二回公開授業を行いました。小児看護学実習を終えた生徒に、日常や看護の場面において、子どもの権利を意識した行動の実践意欲を高めることを目的としています。

11月は国が推進する「児童虐待防止推進月間(オレンジリボン運動月間)」ということもあり、事前にオレンジリボン運動について学習するとともに、この運動のシンボルマークであるオレンジリボンのバッチを手作りして、制服の胸に付けて授業に臨みました。

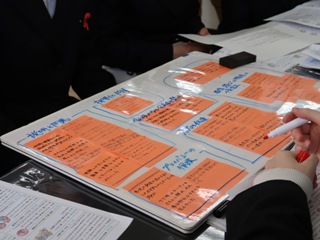

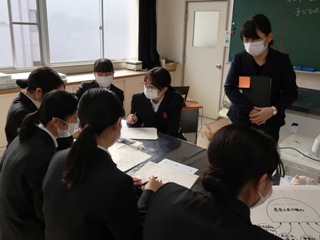

まずは、保育園や小児病棟実習を通して学んだ子どもとの関わりやケア内容を、生徒たちが個々にオレンジの付箋紙に書き出し、グループごとにKJ法を用いて同じ意味・内容ごとにまとめました。

まとめたものを子どもの権利条約や小児看護領域の看護業務基準に照らし合わせて分類していきました。

次に、臨床場面で大切にしたい子どもの権利を考え、グループとして最も大切にしたい子どもの権利を1つ選び、選んだ理由について話し合いました。

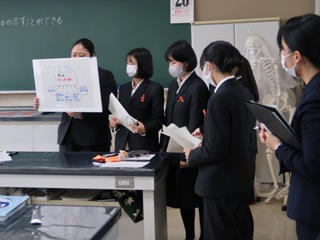

思考を深めるためにクラゲチャートを用いて、グループごとに子どもの権利を守るために必要な看護や関わり方を話し合い、意見をまとめました。

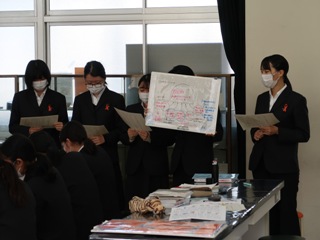

最後にクラゲチャートを提示しながらグループ発表を行い、お互いの発表をメモを取りながら真剣に聴きました。

発表後には、美作大学生活科学部児童学科准教授 蜂谷俊隆先生と、津山中央病院小児病棟指導看護師 河藤奈々先生より、生活の中や臨床場面での子どもとの関わり方や必要な看護について、生徒たちに指導助言をいただきました。

生徒たちは人権や子どもの権利についての関心を一層高め、今後の生活や看護場面においても、子どもを尊重し取り組んでいこうと強く思いました。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~