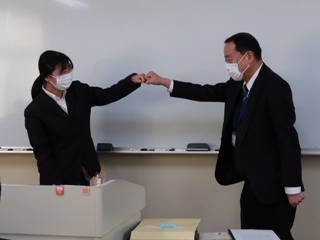

2月3日(金)、専攻科2年生の看護師国家試験受験にあたって、 園田校長をはじめ多くの先生方から激励のお言葉をいただき、気持ちを引き締めることができました。

生徒たちは、新型コロナウイルス感染症の蔓延により様々な制約が加わる中でも、先生方やご家族、地域の方々といった多方面から支えていただきながら5年間を過ごしてきました。

専攻科2年生の臨地実習が終わってからは、心身ともに健康で過ごせるように毎朝ラジオ体操をクラス全員で行うなど工夫し、自分たちで勉強したことを教えあい、クラス一丸となって全力で取り組んできました。いよいよその成果を発揮するときがやってきました。

2月12日(日)、生徒とともに「元気に出発し、笑って帰ってくる!」を目標に、それぞれの夢や希望、感謝の気持ちを胸に第112回看護師国家試験に挑みます。

看護師国家試験に合格し、新たなステップに向けて精一杯頑張れるよう応援よろしくお願いします。

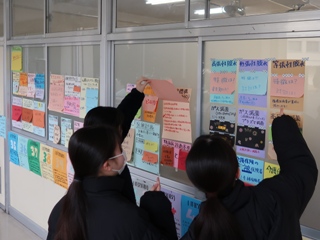

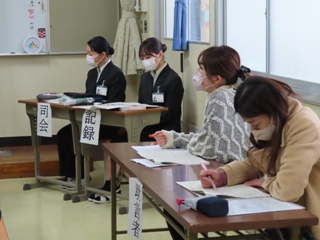

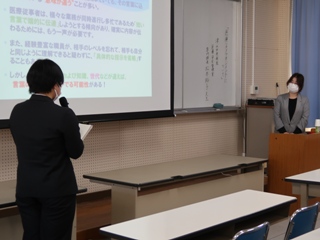

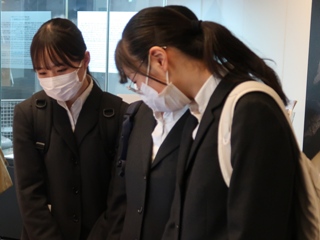

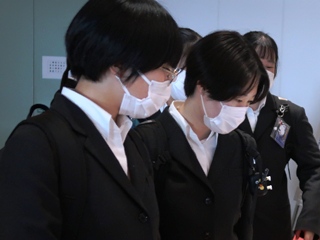

1月30日(月)、31日(火)、2月2日(木)、3日(金)の4日間、専攻科1年生が臨地実習の症例まとめ発表会を行いました。

受け持ち患者さんへの看護の展開を通して学んだことや気付き、今後の課題について検討したことをまとめ、発表しました。

各病院からは実習中に指導してくださった病棟指導者の方をお迎えし、生徒たちは緊張感を持ちながらも堂々と発表を行いました。

発表後は、生徒や教員、指導者の方からの質疑応答も活発に行われ、生徒にとってはさらに学びが深まる機会となりました。

また、各病棟の指導者の方からは、生徒一人一人に実習中の様子も含めた丁寧な講評をいただき、生徒たちは今後の実習の励みになりました。

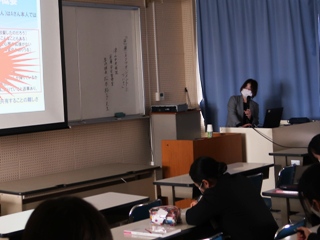

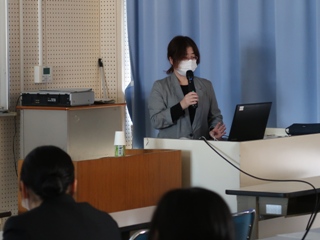

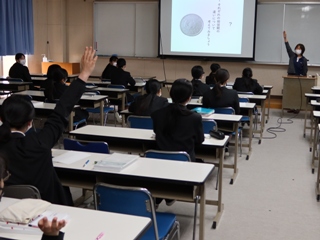

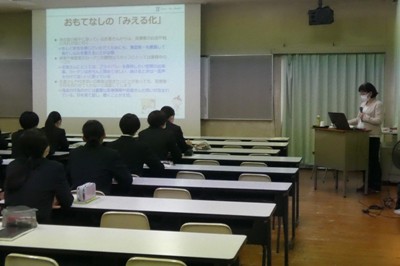

1月30日(月)、専攻科1年生が、津山中央病院医療安全管理室専門課長 松本裕子先生より、臨床における「医療リスクマネジメント」講座を聴講させていただきました。

まずは「医療安全」についての説明がありました。

臨床における医療事故は「事故を起こした当事に問題がある」「人は間違うべきではない」という考え方から、「人は誰しも間違うものであり、個人の問題ではなく、業務のシステム、組織の問題としてチームのあり方を変えるべき」という考え方に変化していることを学びました。

専攻科1年生での6週間の実習を終えている生徒たちにとって、実習中に発生したインシデントやアクシデントを報告することは恥ずかしいことではなく、入院されている患者さんや組織の安全のためにも、報告、連絡、相談の大切さが重要であることを松本先生のお話を通じて再認識することができました。

最後に生徒代表が、「看護師は患者さんに直接接する職業であり『人はミスをするもの』であることを認識し、その上で何を注意すべきなのかを考える必要があること、自分自身を守るためにも法的知識も必要であることを学びました。」と挨拶を述べました。

講義の中で、「医療安全」に関する国家試験問題も出され、とても有意義な時間を過ごすことができました。

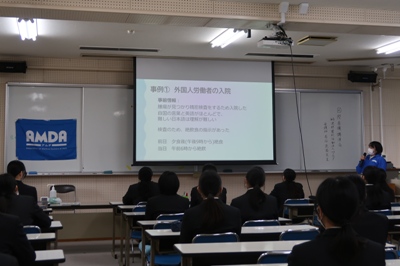

12月13日(火)、専攻科2年生が国際看護について、特定非営利活動法人 AMDA プロジェクトオフィサーで看護師の長谷奈苗先生より講演をいただきました。

今回は国際看護の概念について理解を深め、国際救援並びに開発協力における看護師の活動を具体的に学ぶことを目的に行いました。

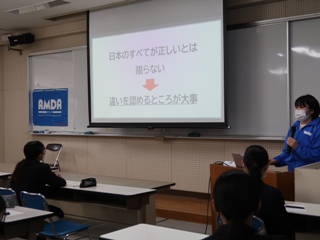

生徒は自分たちも世界で生活する一人の人として、様々なことに興味を持ち、長谷先生のウクライナ人道支援の現場での実際の活動をお聞きし、相手の文化を理解し、相手にとってどのような支援が必要なのか始めに考えることが大切だと学びました。

災害や紛争などは誰が悪いわけでもなく、 国際看護を行う上では、文化・宗教・習慣の違いなど日本との違いを理解し、まずは目の前の人(命)をみることが大切で、目の前の人を大切に思う気持ちがすべての原動力になると教えていただきました。

また、グローバルヘルスの考え方として、誰一人取り残さない社会の実現のため看護師の役割は重要であると学ぶことができました。

最後に、生徒代表が、「日本で働いていても国際看護を感じる瞬間はあり、看護の世界に正解はないので多くを学び興味を持ち、理解しようとする姿勢を大切にしていきたい。自分たちも世界の中の一人として目の前の人(命)を大切に思い、これからも看護だけでなく様々なことに興味を持ち、学びに向かう姿勢を大切にし人として成長していきたい。」と感想とお礼を述べました。

11月12日(土)、専攻科1年生が阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター(神戸市中央区)において校外研修を行いました。

科目「統合分野・災害看護」の一環として記念館の見学を通し、災害看護について理解を深めます。

語り部ボランティアの方のお話は、「自分だったらどうしていただろう」と当事者意識を持って考えるきっかけとなりました。発生する状況や場所、時間によって、対応や避難方法は全く違います。日頃の危機感の低さを生徒たちは痛感していました。

また、「自助」だけでなく「共助」の視点で、人や地域との繋がりを持つことの大切さを教えていただきました。このことは看護を学ぶ上でも重要であり、再確認する機会となりました。

地震発生の瞬間を再現した迫力ある映像や展示を見学し、改めて災害被害の過酷さを実感しました。

また同時に、復旧、復興の様子も知ることができ、人々が助け合い、力強く生活を再建していく姿に勇気をもらいました。

今回の研修を通して、いつ起こるかわからない災害に対し、災害による被害を最小限にするための「減災」という考え方を意識することが大切だと学びました。減災という視点で立つと、日頃から自分たちにできることはたくさんあります。「今できることを実行し続ける」ということを看護の立場でも考え、私たちができることを実行していきます。

10月14日(金)、全職員や生徒の地震に対する意識の高揚と防災体制の推進、また、安全対策の見直しや学校施設等の改善箇所の検討を目的とし、第2回防災訓練を実施しました。

今年度も新型コロナウイルス感染対策を考慮し、2か所への分散避難としました。

緊急地震速報で訓練を開始しました。速報が出されたら、頭部の保護の目的で机に下に入ります。生徒の皆さんは、地震発生に伴い机が動くこともあるので、しっかり机の脚を持っています。

本部による被災状況の確認が行われ、避難指示が出されました。

「お」さない、「は」しらない、「し」ゃべらない、「も」どらないに注意しながら、全生徒・教職員を含め、約650名が避難することができました。

特に、災害看護を学んでいる専攻科生は、授業の一環として参加し、避難指示からわずか2分ほどで避難も完了することができました。

被災状況の確認や人数確認には各クラス等に配備している無線機を使用し、スムーズに確認ができました。

避難完了後、本校の自衛消防組織の消火班が中心となり、消火訓練を実施しました。

周囲の人々に大きな声で「火事だ!!」と知らせながら、初期消火にあたります。しかし、自身の身長を超えるような火柱なら、無理はせず避難することが大切です。

生徒たちは消防署員の方にご指導をいただきながら、消火に挑戦しました。

消火器の安全ピンを抜き、ホースを火元に向けて構えたら、レバーを握ります。姿勢を低く保ちながら徐々に火に近づいていき、風上から、火の根元を狙って、噴射させることが大切であると教えていただきました。

消火訓練をした生徒は、良い経験となった、今回はなかなかうまくできなかった、教えていただいたことを今後の参考にしたいなど様々な感想を述べました。

講評では、落ち着いて静かに移動できていたことを評価していただきました。

また毎年同じ内容の訓練とならないように、より実践的な訓練を計画し実施することで防災意識の向上につながるなどの助言もいただきました。

9月7日(水)、専攻科1・2年生対象に 特定医療法人和風会中島病院がん看護専門看護師・緩和ケア認定看護師 竹内奈々恵先生をお迎えし、「がんと共に生きる患者・家族の支援」と題し、その人らしさを強みにして生きていくことを支援する緩和ケアの視点からお話をいただきました。

日本におけるがん医療の動向、がん看護に携わる者の役割や継続的な看護の必要性について教えていただきました。

また、がん看護に携わる者として、自己の人生観や死生観を養うことが、とても大事だと言われ、生徒たちは真剣に聞き入っていました。

グループワークでは喪失体験をしました。紙に大切な人やものを書き出してみることで、普段は意識していないけれど、私たちが何を大切に生きているのかを改めて感じることができました。

また、体験を通して、終末期にある患者さんの気持ちに心を寄せる機会となりました。

<生徒の感想>

講演の中で心に残った「新たなものを見つけたら人は強くなる」という言葉をこれからの看護に生かしていきたいと思う。患者さんが今何をしたいのか、どうなりたいのか、願いは何なのかをじっくりと聞き、寄り添い、そこから何ができるかを患者さんと一緒に考えていくことができる、そんな看護師になれるよう努力したい。

7月15日(金)、専攻科2年生と看護科3年生の異学年交流会を、感染対策に配慮をしながら小グループで複数の教室に分かれて行いました。

専攻科2年生の先輩方から、専攻科入学への心構えや、入学後の勉強の進め方、専攻科での生活について説明やアドバイスをいただきました。

また、先輩方から、毎日実施されている小テストや関連学習の方法についても教えていただきました。実際に使用しているプリントも見せていただき、難しい用語が多く書かれていましたが、先輩ごとに工夫がされていて、自分の学習スタイルに合わせて取り組むことが大切であると教えていただきました。

そして素敵な笑顔で話された「関連学習が楽しい」、「勉強したことをお互いに確認し合う」という先輩の言葉がとても心に残りました。

5月9日(月)、株式会社さつき そよかぜ訪問看護ステーション代表取締役 下村明世先生をお迎えし「在宅看護の基本と実際について」というテーマで専攻科2年生が在宅看護について学びました。

5月23日から始まる在宅看護臨地実習に向け、在宅における看護の基本的な知識や看護実践を学び理解を深めることを目的に開催しました。

笑顔と安心、感動できるケアの提供をするために地域で生活する利用者や、そのご家族に寄り添いながら、医療の専門知識や技術により、健康を支えていく視点を学ぶことができました。

最後に生徒代表が、利用者さんとそのご家族の生活を大切にすることを意識しながら、笑顔で相手に安心感を与えられるような関りをしていきたいと、感想を伝え、お礼を述べました。

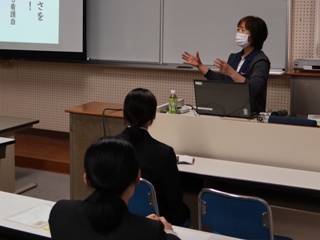

4月26日(火)、専攻科1年生を対象に、津山中央病院 副院長兼統括看護部長 西川秀香先生に「医療現場における接遇」と題して講演をいただきました。6月から始まる臨地実習を前に、臨床における接遇について理解を深め、看護職者としての望ましい人間関係が築けるようになることを目的としています。

聴く力を身に付けるための手法について実際に演習を行い、生徒たちは真剣に取り組みました。また、敬語の用い方について教えたいただき、正しく用いることの難しさを体験しました。

医療現場における接遇とは何か、接遇の5原則や質の高いコミュニケーションについてなど具体的な例をもとに、とてもわかりやすく西川先生から教えていただきました。

生徒たちは看護職を目指す者として、日頃からどうあるべきか考える機会となりました。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~