3月1日(金)、卒業証書並びに修了証書授与式を開催しました。

昨日までの雨とは打って変わって、天気にも恵まれ卒業生・修了生の門出を祝うにふさわしい日となりました。

それぞれの夢や目標に向かって新たに進み始めるスタートとなる今日、ほんの少しの緊張と輝かしい未来への希望に満ちた凛とした表情をしていました。

今年度は来賓をお迎えし、在校生も式に参加することができ、盛大で厳かな式となりました。

各科の代表生徒は、クラスメートの思いと共に、安東校長から卒業、修了証書を受け取る大役を務めました。

安東校長は式辞の中で、「論語『過ちを改めざる これを過ちという』の言葉を送り、人生には失敗がつきもの、挑戦すればするほど失敗もある、失敗した時には改める、これが成長の糸口になる。新型コロナ禍で培った忍耐力や工夫する力、この東高校で身に付けたこれからの時代を生き抜く土台となる力を存分に発揮し、『殻を破ろう、人と繋がろう』の東高精神で頑張ってほしい。」とエールを送りました。

また、津山市長 谷口圭三様より「地域との交流を通じ育まれた思いやりの心や課題解決能力を生かして、東高生としての誇りと情熱を忘れず、今後ますますの活躍を期待しています。」とのご祝辞をいただきました。

送辞、答辞ではそれぞれの生徒の努力や思いが詰まったメッセージを、代表生徒が読み上げました。その内容は保護者、友人、教職員への感謝の気持ちに溢れたものでした。

保護者、在校生、教職員の大きな拍手の中、退場する卒業生・修了生たちは笑顔で誇らしげに見えました。

式のあとは、PTA会長より保護者や教職員へ向けて感謝のメッセージを、3年学年主任は、これまで生徒をともに見守り、支えてくださった保護者への感謝を伝えました。

これからの人生が笑顔で満ちた輝かしいものになりますように、エールを送りたいと思います。

2月29日(木)、丹嶺賞及び各種団体から贈られた表彰状の表彰式を行いました。

学業や特別活動等の成果、校内外における功績、全国を舞台に健闘したことなどを称え表彰されました。

丹嶺賞とは、故高橋一二 第四代校長の寄付によって設立され、顕著な功績を挙げた生徒を称える賞で、卒業時に全校生徒に披露して表彰しています。

表彰式では一人ずつ壇上で安東校長から表彰状を手渡され、生徒たちに披露されました。

■専門学校等御下賜金優良卒業生

赤畠 羅夢(専攻科2年) 竹田 心音(食物調理科)

■岡山県産業教育振興会 会長表彰

内田 羽音(専攻科2年) 黒田 暖乃(食物調理科)

■岡山県産業教育振興会 特別表彰

池内 春香(食物調理科)

■全国家庭クラブ連盟表彰

小野 知里(食物調理科)

■全国看護高等学校長協会 会長表彰

佐藤 諒希(専攻科2年)

■丹嶺賞表彰

小野 知里(食物調理科) 金平 小梅(食物調理科) 黒田 暖乃(食物調理科)

樋口 凛(食物調理科) 釜口 心菜(陸上競技部) 新見 真由子(英語部)

岸本 莉実(少林寺拳法) 日下 大輝(英語部) 下山 小遥(英語部)

1月30日(火)~2月2日(金)、専攻科1年生が臨地実習のまとめとして、症例についての研究発表会を行いました。

臨地実習でお世話になった各実習病院の指導者の方にも出席いただき、生徒の研究発表に対して講評をいただきました。

生徒たちは緊張した表情で発表していましたが、会場からの質問に対しても落ち着いた態度で答え、他の生徒、教員及び指導者からの助言・講評も真剣な表情で聞いていました。

また、司会進行等それぞれの役割を果たし、会の運営もスムーズに行いました。

今回の研究発表会を終えて、生徒たちは各自の課題に気づくことができました。

発表会での気づきを次の臨地実習に生かし、さらに理想の看護師像を探究してくれることを期待してます。

1月30日(火)、専攻科1年生を対象に、津山中央病院医療安全管理室専門課長 松本裕子先生より、臨床における「医療リスクマネジメント」の講演をしていただきました。

医療安全について、過去の事故事例から、本当にこんな事があったのかと思うものがありましたが、人は完璧に全てをこなすことは難しいのだと改めて感じました。

松本先生から、医療事故を防ぐためには自分だけでなく周りの力も必要で、お互いの人間的特性やどのようなところでミスをしやすいのかを知っていることもとても大切だと教えていただきました。

医療職はチームワークであり、チームで患者の安全を守って行く必要があります。まずは医療従事者間で互いの特性を知り、関わるべきだと感じました。また、患者さんや自分たちの安全を守るためにも日々のインシデントレポートなどを活用し、様々な視点から客観的に振り返りを行うことの意味を考えることもできました。

最後に生徒代表が、「『人はミスをするもの』であるが、個人の特性を認識し、その上で何を注意すべきなのかを考える必要があることや、組織全体で安全を考え行動することが大切であると改めて感じることができました。これからの学校生活で、まずは人と関わることやチームワークを大切にしていきたい。」と学びとお礼を述べました。

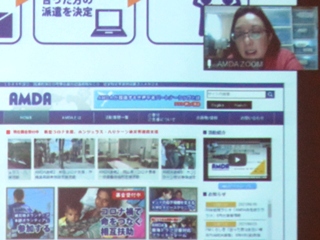

12月13日(水)、オンラインにより「国際看護について」の講演を行いました。講師に特定非営利活動法人AMDA GPSP推進戦略局ネパール担当部長 ジョシ あるちゃな先生を迎え、国際看護の概念、災害・紛争時における国際救援や開発協力活動など、AMDAでの活動をもとにお話をしていただきました。

ジョシ先生からは、最初、日本に来た時の様子が説明されました。外国人が少ないため英語も通じず、外国人を受け入れてもらえない雰囲気があり、実際拒否をされたこともあったそうです。現在は社会のグローバル化が進み、日本人の意識も変化しつつあり、海外に興味を持つ人も増えているということです。

AMDAの活動についても映像をもとに紹介をしていただきました。活動は紛争に伴う難民支援・災害時の救援活動など多岐にわたり、医療関係者だけでなく多職種の協力のもと支援が行われている現状を知ることができました。

また、「国際看護」とは必ずしも海外を訪れ活動することではなく、身近な医療現場でも国際化の中でできることがあること、例えば海外の方が病院を訪れた際に受け入れる側も、受診する側も不安がある。そのような場合にどのように対応したらよいのか各自で考えて欲しいと言われました。

最後に「国際看護」は自分のできることから始め、その国の文化・宗教や生活習慣でのルールの違いを理解することが大切であることを教えていただきました。

生徒代表が、「支援にあたっては文化の違いを事前に把握した上で、自分の立場や役割を把握し、お互いのプライドを大切にすることを教えていただいた。」「看護師になる専攻科生として、相手を理解して支援を行うために、支援の対象となる人の生活習慣や文化、習慣を尊重しながら、自分自身にできる支援とは何か考えながら今後に繋げたい。」とお礼の言葉を述べました。

今回の講演は、来春より臨床現場に立つ生徒たちにとって、相手を理解し尊重することの大切さ、「国際看護」は自分にできる身近なことから始まるということを教えていただいた貴重な時間になりました。

11月11日(土)、専攻科1年生が阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター(神戸市中央区)において校外研修を行いました。

この研修は科目「統合分野・災害看護」の一環であり、記念館の見学を通して災害看護について理解を深めます。

シアターフロアでは、1995年1月17日早朝に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)の瞬間の映像や、次第に復興していく町の様子が上映され、地震のすさまじさや人間の強さを実感しました。

防災・減災フロアでは、減災グッズの展示や建物の耐震・免震構造について模型を用いての説明を受けることで災害に備えることの大切さを学びました。

語り部ボランティアの方の体験談では、災害はいつどこで起こるかわからないという意識を持つ必要性や、阪神・淡路大震災時には隣近所の人が多くの人命を助けたことから地域との繫がりが大切であることを教えていただきました。

今回の研修で生徒たちは、自分たちが経験したことのない大きな災害の恐ろしさを知るとともに、まず、災害に備えて自分でできることを考え、対策しておく「自助」が基本であり、自分や家族の命を守ることが大切であること、地域で助け合う「共助」の大切さを学びました。

また、看護学生として自分たちに何ができるのかを考える機会となりました。

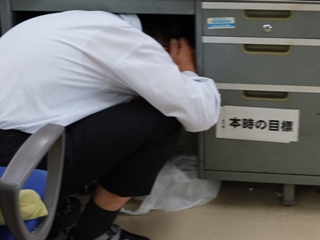

10月13日(金)、今年度2回目の防災訓練を実施しました。

今回は、無線機を使用しての報告や分散避難など、様々な報告方法や避難方法を実践しました。

緊急地震速報で訓練を開始し、速報が出されたら、頭の保護の目的で机に下に入ります。地震発生に伴い、机が動くことがあるので、しっかり机の脚を持つことを指導しました。

本部による被災状況の確認では、各HRに設置されている無線機を活用しました。

今年も災害看護を学んでいる専攻科生は、授業の一環として参加しました。避難指示からわずか2分ほどで避難も完了しました。

「お」さない、「は」しらない、「し」ゃべらない、「も」どらないに注意しながら、全生徒・教職員を含め、約630名が訓練しました。

避難完了後、消防署の方より、消火器について説明をいただき、本校の自衛消防組織の消火班が中心となり、消火訓練を実施しました。

周囲の人々に大きな声で「火事だ!!」と知らせ、初期消火にあたります。消火器の安全ピンを抜き、ホースを火元に向けて構えたら、レバーを握り、徐々に火に近づいていきます。しかし、自身の身長を超えるような火柱なら、無理はせず避難することが大切であること、また、風上から、火の根元を狙って、噴射させることが大切であると教えていただきました。

講評では、落ち着いて静かに移動できていたことを評価していただきました。 また、共助の大切さについても教えていただきました。

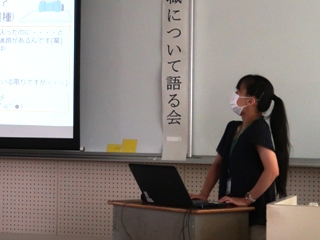

9月6日(水)、 「看護職について語る会」を専攻科1・2年生を対象に本校卒業生4名を迎えて、開催しました。

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、中止されていた会ですが、看護職として地域で活躍されている卒業生のお話を聴くことで、専攻科生の今後の生き方や進路選択の参考にすることを目的として開催されました。

津山市役所環境福祉部高齢介護課 保健師 小林康平さんは、高校時代から保健師として働くまでのエピソードを交えながらお話されました。保健師の仕事は「人の人生の支援であり、常に相手の立場に立つことの大切さ」を教えていただきました。

津山中央病院 助産師 佐野こころさんからは、助産師の業務についての説明の他、学生時代の看護師国家試験に向けての学習方法のコツやポイントについて詳しくアドバイスいただきました。

早島支援学校 養護教諭 藤井美香さんからは、保健室を訪れる子どもへの対応についての内容の他、「失敗から学ぶこと」が多いので失敗を恐れないで欲しいと教えていただきました。

中島病院 看護師 庄司優花さんには、臨地実習で先輩看護師として、日々直接指導していただいています。「私がなりたい看護師さん」を目指してほしいと励ましの言葉をいただきました。

専攻科生の中には、看護師の資格取得後、さらにスキルアップしたいと進学を目指している生徒もいて、先輩方のお話を真剣に聞いていました。

最後に生徒代表が「先輩から教えていただいた貴重なお話を、今後の自分たちの進路の参考にさせていただきます。」とお礼の言葉を述べました。

専攻科1・2年生にとって、自分たちと同じ目標をもって学生時代を過ごし、地域において活躍されている先輩方のお話を聴き、今後の国家試験対策や進路選択において有意義な時間を過ごすことができました。

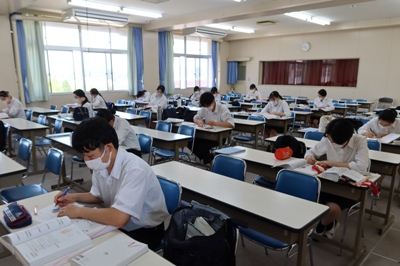

7月25日(火)~27日(木)の3日間、本校を会場に第113回看護師国家試験対策セミナーが行われました。実施場所を2か所に分け、感染予防対策をとりながら行いました。

本セミナーの目標として、3日間自学自習により学習に集中すること、そしてセミナー後も継続した取り組みができるよう学習方法を工夫すること、クラス全体で協力できる体制づくりを行うことを掲げ、各自で学習計画を立てセミナーに臨みました。

1学期が終了し、猛暑の中でのセミナーでしたが、3日間体調不良者もなく、集中して学習に取り組みました。学習を深めていく中で、人体の解剖生理の重要さを改めて感じました。

1日の学習のまとめをお互いにアウトプットすることで学習内容の再確認をし、また、自分自身の苦手分野についても、お互いに学習方法をアドバイスしてもらうなど有意義な時間になりました。

3日間の短期間でしたが、集中してセミナーに参加することができました。

受験は団体戦であること、一人一人の意気込みや姿勢が国家試験合格に結び付くことを再確認できたセミナーでした。

7月19日(水)に1学期の終業式が第一体育館にて行われました。

式に先立ち、収納式と壮行式が行われ、各部活動の功績をたたえ、中国大会に向けての決意表明なども行われました。

安東校長からの式辞では、食物調理科や看護科で行われている校外での実習や、普通科の行学での探究的な学び、部活動など様々な場面で一生懸命に取り組み、輝いている姿が多くみられました。これからも、「素直な気持ち」を大切にして欲しいです。また、2学期からは東雲祭が本格的に始まりますが、「恕」の心を大切にし、「つながる力」を向上させましょう。さらに、進路決定に向けて充実した時間にし、命・健康を大切にして過ごし、2学期の始業式に元気な姿を見せてください、と語りかけました。

生徒たちも、校長先生の話を真剣に聞いており、2学期からの活躍が楽しみです。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~