専攻科の同好会について、紹介します。

専攻科では、本科生(高校生)の部活動にあたるものとして、コミュニケーション・美術・音楽・スポーツ・生活の5つの同好会が活動しています。

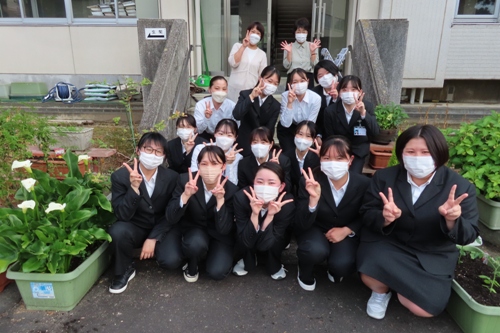

自治会総会を終え、5月22日(水)、生活同好会が今年度の活動を開始しました。

今年度は、生徒の希望でミニトマトとラベンダーの苗、ミニひまわりとマリーゴールドの種を植えました。

授業に来てくださる外来講師の先生方をお花でお迎えできるよう、講師の駐車場にプランターを配置しました。毎日交代で、水やりを行い、大切に育てたいと思います。

ミニトマトが育ち実をつける頃には、専攻科1・2年生ともに病院実習となるため、帰校時に収穫できるのを楽しみに頑張りたいと思います。

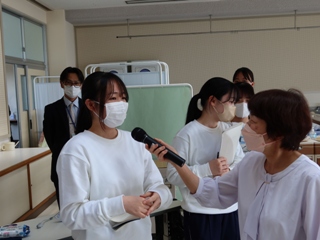

4月27日(土)、専攻科2年生を対象に、県内の高等学校看護科(5年一貫校)5校の生徒同士の親睦を図るとともに、看護師を目指す者としての感性を磨くことを目的として、「看護学生交流会」が開催されました。

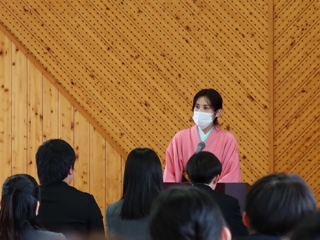

最初に、倉敷市芸文館アイシアター(倉敷市)で講演を聞かせていただきました。

「西日本豪雨災害を経験して」と題して、まび記念病院看護部長の松井和江先生より貴重な講話をいただきました。

災害をより身近に感じるとともに、地域での看護師としての役割について学ぶことができました。

5校を代表して本校の生徒が松井先生に質問をし、在宅で療養されている方の災害時の支援について教えていただき、さらに学びを深めることができました。

昼食時には、各校代表生徒による学校紹介を行いました。学校行事や授業の様子を写真や動画をまじえながら紹介し、津山東高校をしっかりアピールすることができました。

午後からは、グループに分かれ大原美術館や倉敷美観地区を散策しました。

各校の様子を共有したり、連絡先を交換したりして交流を深めました。

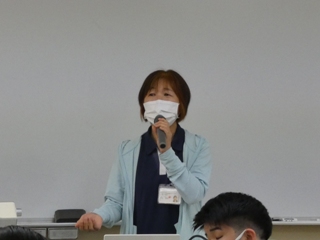

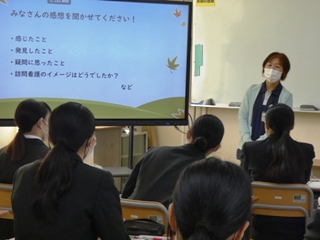

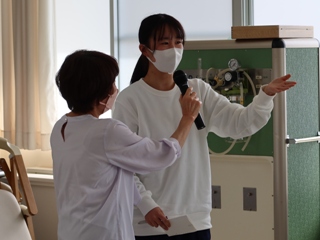

4月26日(金)、「在宅看護の基本とその実際について」と題して、(株)さつき そよかぜ訪問看護ステーション代表取締役 下村明世先生をお招きし、専攻科2年生が訪問看護に対する理解を深めました。

下村先生から、”そよかぜが吹いた気持ち良さ、そして感動できるケアの提供、地域と共に幸せを追求していく”という訪問看護ステーションの理念を教えていただき、とても印象に残りました。

自分の価値観に人を当てはめるのではなく、人にはそれぞれ、その人の価値観があること、そして様々な生活背景を理解しながら、利用者一人ひとりに合ったケアを提供していくことが利用者の安心につながることを学びました。

最後に、生徒代表が「自分の当たり前や価値観で行動や発言するのではなく、利用者さんやその家族の声に耳を傾け、理解しようと心掛けて実習に臨みます。」と感想とお礼を述べました。

4月17日(水)に「医療現場における接遇について」と題し、津山中央病院副院長の西川秀香先生を講師にお招きしてお話をしていただきました。

今回は、接遇についての理解を深め、看護職者として望ましい人間関係を築くことを目的として行われました。

医療現場での接遇の必要性や、医療従事者の接遇の心得等を演習を交えながら学びました。

生徒たちはメモをとったり、グループワークに熱心に取り組んだりしました。

最後に生徒代表が「患者さんと信頼関係を築くために接遇がいかに大切かを学ぶことができました。今日学んだことを日々意識して、学校生活や病院実習に臨みたいと思います。」とお礼の言葉を述べました。

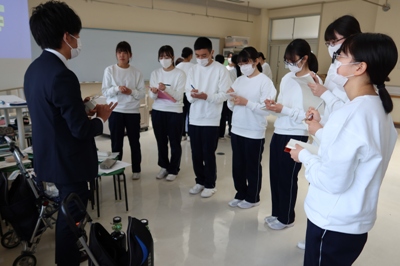

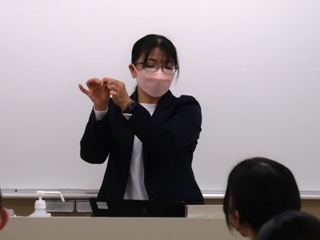

4月11日(木)、専攻科2年生が新入生に向けて、感染予防対策のための講習会を行いました。

専攻科生が5~6人のグループに分かれ各クラスで行いました。新入生は、先輩の話を一生懸命聞き、一緒に手指消毒の手順を学びました。

昨年の5月から新型コロナウイルス感染症は5類に移行し、以前の学校生活に戻りつつありますが、校内で集団感染など引き起こすことがないように、一人ひとりが日頃から効果的な手洗いをするなど、衛生管理に努めていきましょう。

専攻科になると多くの外部講師からの授業があります。

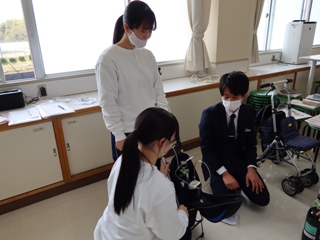

4月10日(水)、呼吸器疾患をもつ患者への看護について外部講師の方から講義を受けました。

実際に様々な酸素療法の器械を持参され、実技や体験をしながら説明してくださいました。

生徒たちは初めて見る器械も多く、興味を持って体験したりメモを取ったりしながら一生懸命学びを深めていきました。

多くの種類があることを学び、患者さんの状態に合わせて多くの治療法を選択できることに自ら気づき、感想を述べました。

専攻科では、より専門性の高い授業を受け、クラス全員で理想とする看護師になれるよう頑張っていきます。

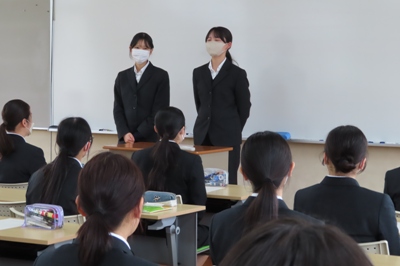

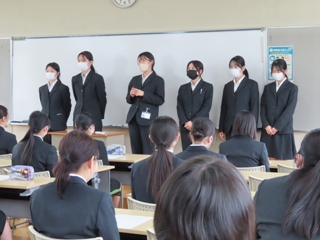

4月9日(火)に専攻科1年生と2年生合同で専攻科集会を開催しました。

小林看護科長より、専攻科生としての心構えやルールの遵守についてお話をいただきました。

また、清水生徒支援部長より専攻科に向けて、学校生活の心得として、交通に関することやアルバイトについてお話いただきました。

最後に専攻科同好会の活動内容について、専攻科2年生から紹介がありました。

美術、スポーツ、コミュニケーション、音楽、生活の各同好会で計画した活動に取り組み、積極的に交流を深めようと考えています。

4月8日(月)の午後、保護者の方、来賓、教職員に見守られながら、食物調理科40名、看護科40名、普通科120名、専攻科32名、合計232名の新入生が入学を迎えることができました。

安東幸信校長は式辞の中で、自分がしてほしくないことは人にしないこと、人を幸せに、自分も幸せになるよう、思いやりのある行動を心がけてほしいことと、津山東高校の「学び」として、習得した知識や技能を、どのように活用するか、さらにこの経験を通して社会でどのように生きていくか追い求めることを話し、一生の宝となるような学校生活を送ってほしいと述べました。

また、新入生宣誓では、本科生を代表して、福井心菜さん(普通科)が、本校の校是でもある「行学一如」のもと、仲間と共に支え合い、勉強や学校行事、部活動を通して、成長していきたい、と誓いました。

専攻科は、高橋一斗さんが、看護の道を進む者として、自覚と責任のある行動を心掛け、確かな知識、技術、専門性を深め、理想の看護師像を目指して自己研鑽を積むことを、代表して宣誓しました。

来賓を代表して、藤田長久同窓会名誉会長から、人から与えられるものは有限、自ら求めるものは無限であるという、平昌オリンピック金メダリストの小平奈緒選手の言葉を引用して、有限と無限をミックスした学びを奨励することを、温かな応援メッセージとしていただきました。

新入生と専攻科の父母等の方の退場後に、河村由紀子PTA会長、鳥越由貴1学年主任が本科生の保護者の方に向けて、あいさつしました。

体育館の行事が終わると、各HRで、担任が生徒と保護者に向けてあいさつしました。

天候はあいにくの雨でしたが、校舎の中は、初々しい熱気にあふれていました。

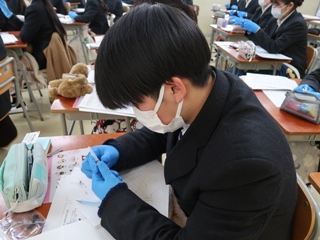

3月19日(火)、専攻科1年を対象に、中島病院看護部長で、認定看護管理者の松岡真樹先生により臨地における看護管理の実際について講演していただきました。

臨床における看護管理は、最良の看護を患者や家族に提供するために、計画、組織化、指示、調整、統制を行うことであり、人、モノ、金、時間を管理することが重要であると説明されました。

また、持参された注射針を見せながら医療者の針刺し事故防止のための対策や管理について説明され、生徒たちも慎重な表情で注射針を扱いました。

最後に、生徒代表が、今回の講演を通して、「多くのモノや人が存在する病院では様々な管理がされていることで成り立っていること、そして、管理をすることで効率的で安全な看護が行えるということを学べた。」と発表し、お礼を伝えました。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~