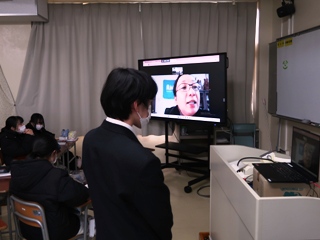

12月24日(火)、オンライン形式で2学期の終業式を行いました。

安東校長の式辞では、「今年も生徒たちの真剣で生き生きとした顔を多く見ることができた。」と4月からを振り返り生徒の頑張りに労いの言葉をいただきました。

そして、これから受験や国家試験に挑む3年生、専攻科2年生には「努力する全ての時間が未来を決める。焦らず目の前のことから取り組むように。」とメッセージもありました。

最後に「これからも周囲に配慮ができ、思いやりのある心が持てる東高生でいてください。」と語りかけ、生徒も真剣に聞いていました。

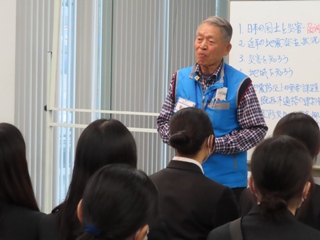

12月18日(水)、「国際社会における看護活動の実際」と題し、AMDA所属のあるちゃなジョシ先生が専攻科2年生に講演してくださいました。

あるちゃなジョシ先生はネパールご出身で、日本で看護博士課程を修了されたのち、AMDA職員として活動されており、主にインドやネパールの担当として活躍されています。

まず世界の健康問題の現状と国際看護の目的について説明してくださった後、AMDAの活動について、現地での活動風景を交えて具体的にお話ししてくださいました。

生徒にとっては、看護を国際的な視野で捉えること、また日本国内の医療現場においても、そのような広い視点がこれからさらに必要であると再認識する良い機会となりました。

平和とは、今日の「家族の生活」と明日の「家族の希望」が実現できる状況であり、それを妨げる要因となる出来事が日々起きているこの社会の中で、将来看護師となる自分に何ができるか、と考えさせられました。

また、AMDAのスローガンである「救える命があればどこまでも」がとても印象に残りました。

最後に生徒代表がお礼の言葉を述べました。

本校看護科の紹介をします。看護科では今年度、看護男子会が発足しました。この会は看護科・専攻科の男子が学年をこえて親睦を深め、情報交換やアドバイス、ちょっとした息抜きができるようにするために設立しました。メンバーは看護科・専攻科に在籍する男子と看護科の男性教員です。

3回目となる今回は、専攻科生が高校1年生の男子生徒に対して、解剖生理学のミニ講座を行いました。

考査の範囲である消化器系の構造と機能が本日のテーマでした。胃の各部位の名称、胃酸の働き、内因子などについて復習することができました。

ミニ講座を受けた生徒は「理解しやすかった」「またやってほしい」と嬉しそうな表情でした。

看護男子会が発足したことにで、看護科男子の絆が一層深まりました。

看護科への入学を迷っている男子中学生の皆さん、楽しい学校生活を送りながら、最短の5年間で看護師になれる津山東高校看護科へ来てください。

一緒に頑張りましょう。

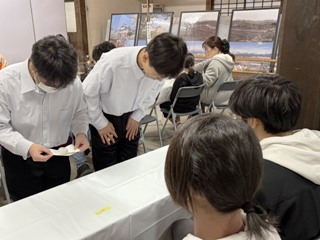

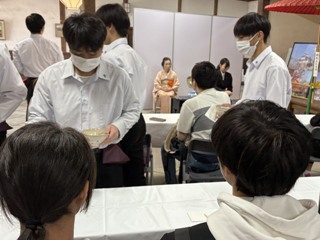

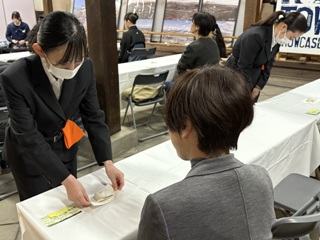

11月23日(土)・24日(日)に「美作国大茶華会」が鶴山館(津山市山下)で開催され、24日(日)には、茶道を学んでいる本校の食物調理科3年と専攻科1年が参加しました。

11月16日(土)~24日(日)に鶴山公園一帯で開催されている「津山城もみじまつり」のイベントの一つです。

普段の茶道の授業で学ぶ作法や礼儀をいかして、お客様へお茶やお菓子を提供することができ、とても貴重な体験をさせていただきました。

茶道という日本の文化を津山から多くの方に知ってもらい、お茶を通して津山を盛り上げることができました。

11月16日(土)、 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター(神戸市中央区)において専攻科1年生が校外研修を行いました。

この研修は、科目「統合分野・災害看護」の一環であり、記念館の見学を通して災害看護について理解を深めます。こころのシアター(防災教育映像)の視聴、展示や説明、体験、講話(震災体験談)を聞き、学びました。

防災・災害フロアでは、減災グッズの展示や建物の耐震・免震構造について模型を用いての説明を受け、災害に備えることの大切さや復興に向けての実際を知ることができました。

こころのシアターや語り部ボランティアの方の体験談では、災害のすさまじさと人と人がつながって支え合って乗り越えられた話が印象的でした。

また、今後、大地震が予測されており、備えをしておく大切さを教えていただきました。

人として看護学生として自分たちに何ができるかを考える機会となりました。

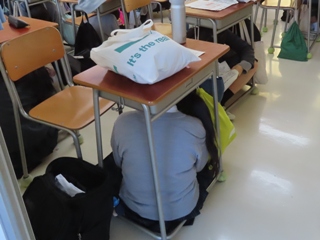

11月8日(金)、第2回防災訓練を実施しました。

今回は、停電により校内放送が使えないとの想定で、無線機を活用しての報告などを訓練しました。

<緊急地震速報で訓練開始>

速報が出されたら机が動くことがあるので、しっかり机の脚を持ち頭の保護の目的で机に下に入ります。

<本部による被災状況の確認>

全て、無線機を使用し、教室棟の各階や体育館・専門科棟の被災状況の確認後、避難指示が出されました。

「お」さない、「は」しらない、「し」ゃべらない、「も」どらないに注意しながら、全生徒・教職員の約650名が避難しました。

災害看護を学んでいる専攻科生も、授業の一環として参加しました。本科生の見本となり、避難指示からわずか2分ほどで避難も完了しました。

消防署の方は、今回、急な出動があったため来校できず、本校の自衛消防組織の担当教員が、消火器について説明し、消火訓練を実施しました。

周囲に大きな声で「火事だ!!」と知らせ、初期消火にあたります。消火器の安全ピンを抜き、ホースを火元に向けて構えたら、レバーを握り、徐々に火に近づいていきます。

板谷教頭からも、今回の避難がスムーズに実施できたことを評価いただき、併せて、今後30年以内に発生する確率が70~80%の南海トラフ地震について、そして、今年各地で多くの災害により甚大な被害が発生しており、日頃からの備えが必要であること等、講評をいただきました。

9月5日(木)に東雲祭3日目体育の部を開催しました。

台風の影響で体育の部の予行がグラウンドでできず、準備も間に合うのか不安でしたが、当日は天候に恵まれ、晴天の中で開催することができました。

まずは開会式で全校生徒による行進から始まり、安東校長、生徒会長のあいさつと続きました。

そして、3名のブロック団長がユーモアたっぷりの選手宣誓を行い、競技が始まっていきました。

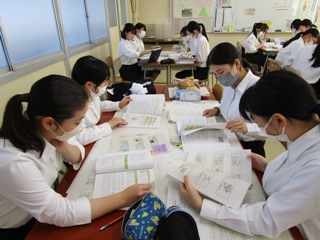

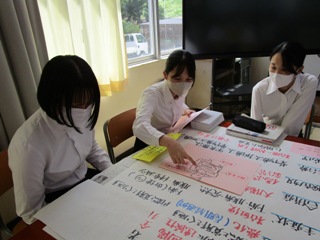

9月4日(水)、専攻科1・2年生合同で学習交流会を行いました。

解剖生理や疾患の病態など各グループで学習のテーマを事前に話し合って決定し、学習会に挑みました。先輩、後輩関係なく、皆「学びを深めたい」という一つの目標に向かって真剣に取り組みました。

各グループで学習したことを模造紙などにまとめ、その後プレゼンテーションしました。

学んだことを友人にわかりやすく説明したり、質問を受けたりすることで更に学びが深まり有意義な時間となりました。

8月27日(火)に、医療法人東浩会石川病院看護師長 横川正行先生を講師にお迎えし、「摂食・嚥下障害の看護」と題して講演をしていただきました。

摂食・嚥下機能のメカニズムを知り、基本的な援助技術について摂食・嚥下障害看護認定看護師としてご活躍されている横川先生から、直接学ぶ機会となりました。

まず解剖生理を理解した上で、どこの部位が障害されているかを把握し、その障害に合ったケアを行うこと、間違ったケアは、逆に誤嚥のリスクを高めてしまうことにつながることを教えていただきました。

多くの高齢者が誤嚥性肺炎に罹患しており、摂食嚥下訓練などの予防的介入の必要性とその具体的方法について教えていただきました。

最後に、生徒代表が「嚥下について改めて考える機会になりました。患者さんの障害のある部分の機能を知り、患者さんのできない部分を援助するためには脳の障害も関係してくるため、脳の解剖生理の勉強も必要だと改めて思いました。今後、嚥下障害があったり、高齢の方で嚥下機能の低下がみられたりする患者さんを受け持たさせていただくときには、患者さんの状態や希望などを含めて姿勢が崩れるとされる車椅子を最初から選択するのではなく椅子で食べられないかを考え、援助をしていきたいと思いました。

また、落ち着いて食事をしてもらえるように環境を整えたり、患者さんにあったポジショニングをしたり、食事形態や食器の選択、口腔ケアをするなど誤嚥を予防するために看護師ができることはたくさんあるということが改めてわかり、今後の実習に活かしていきたいと思います。」と、お礼の言葉を述べました。

7月19日(金)、1学期の終業式に先立って、収納報告式が行われました。

23名の生徒が登壇し、全校生徒が見守る中、成績報告と今後の抱負を語りました。

終業式の式辞として、収納報告式を受け、安東校長は、「生徒のみんなの活躍をうれしく思う。すばらしい活躍。引き続き失敗を恐れずチャレンジしてほしい。」と述べ、続いて、「東雲祭の準備を通して、トラブルを乗り越え、仲間と合意形成を図り、つながる力を向上させてほしい。」と話し、

最後に、「3年生、専攻科2年の皆さんは進路決定に向けて大切な夏。」と、世界で初めて南極点に到達したロアール・アムンゼンの格言「準備10年、成功5分」を引用し、「目標に向けて、しっかり準備してほしい。」「2学期には全員が元気な姿をみせてほしい。」と締めくくられました。

どうか、より一層充実した時間を過ごしてくれることを教職員一同願っております。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~