3月15日(月)、2年生の第2回球技大会を開催し、今回は、男子はグラウンドでサッカー競技、女子は体育館でバスケットボール競技を行いました。

サッカー競技では集合の時から真剣な表情で整列し、選手宣誓も非常に意気込みを感じられました。競技の方も他人を思いやるフェアプレーを一人一人意識し、見ていてとても気持ちの良い試合を繰り広げました。

バスケットボール競技では経験者はもちろん未経験者も意欲的に取り組んだことで予選リーグから熱い戦いを繰り広げました。決勝戦はより白熱した戦いで、会場全体が一つになりました。

2年生最後の球技大会ということもあり、みんなで一致団結し優勝を目指してひたむきに頑張り、怪我人も出ることなく無事に終えることができました。

この球技大会を通して、より一層学年としての絆が深まり来年の受験という大きな戦いも、作り上げた絆を大切にし、支え合って乗り越えていってほしいと思います。

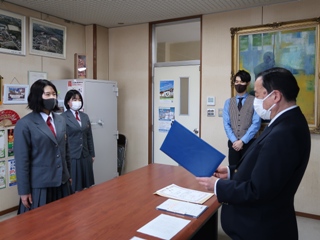

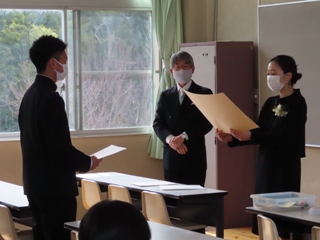

JICA(ジャイカ:独立行政法人国際協力機構)主催の国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト2020で個人賞(佳作)に入選した看護科2年生の黒岩美羽さん(中道中出身)と、岡山県・山陽新聞社等主催の第10回おかやま新聞コンクール新聞感想文の部で入選した同じく看護科2年の川上優奈さん(勝央中出身)が、3月3日(水)園田校長に受賞報告を行いました。

JICAエッセイコンテストは、次の世代を担う中学生・高校生を対象に、開発途上国の現状や開発途上国と日本との関係について理解を深め、国際社会の中で日本、そして自分たち一人ひとりがどのように行動すべきかを考えることを目的として実施され、今年度第59回を迎える高校の部は、22,762点の作品の応募がありました。

黒岩さんの「世界とつながる自分」というタイトルのエッセイは、審査員から「WHOや世界のコロナ事情についてとても意欲的に勉強されていることが感じられ、私も負けてられないぞ!と鼓舞してくれる文章でした。」と高く評価していただきました。

川上さんは、5月15日付け山陽新聞「終末期医療 議論の場を」の記事をもとに、医療崩壊を防ぐために人工呼吸器の優先配分をルール化する「トリアージ」に当たり、この時期に家族で話し合っておくことの必要性について論評し高い評価を得ました。

園田校長は、「思考を深めるためには文章で表現してみることが大切。2人の文章はいずれも視野を広げ思考を深める優れた内容であったことが評価されたと思います。」と称えました。

2人は、自分たちの文章が受賞したことの喜びとともに、これからも看護科生として専門性をより高めていきたいと抱負を語りました。

なお、JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト2020では、個人賞に併せて、優れた作品を多数応募した学校に贈られる「学校賞」を本校が受賞し立派なメダルをいただきました。

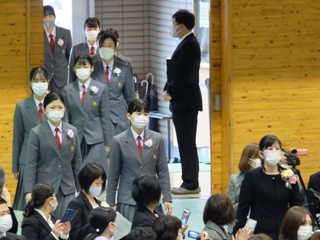

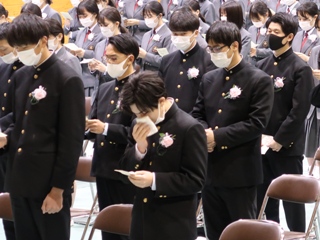

3月1日(日)、令和2年度卒業証書並びに修了証書授与式が、本校第1体育館で、卒業生と保護者、在校生代表、教職員の出席により挙行されました。

本科生に卒業証書が、専攻科生に修了証書が園田校長から授与され、食物調理科卒業生には調理師免許証も授与されました。

その後、園田校長が「食物調理科、看護科・専攻科、普通科の生徒たちが、互いにリスペクトし合いながら過ごした多様性あふれる東高での学びを大切にして、一度しかない人生を、豊かに、自由に、のびのびと生きてほしいと願っています。」と式辞を述べました。

先輩への感謝とエールを込めた在校生代表羽生彩乃さんによる送辞のあと、本科卒業生代表の近藤鮎美さんが「私たちはこれから津山東高校での教えを胸に、それぞれの道を切り開いていきます。」専攻科修了生代表の岡田悠さんが「この5年間で培った多くの経験と学びを胸に、自らの目標に向かって歩んでいきたいと思います。」と答辞を述べました。

式歌「さくら(独唱)」と校歌斉唱の後、卒業生・修了生退場、閉式となりました。厳かな雰囲気の中、心温まる式となりました。

その後のホームルームは、保護者の皆さんが入室しても密にならないようにと大教室を使用して行われ、担任から一人一人に卒業証書・修了証書が手渡されました。

津山東高校を巣立った後も、想い出と絆を大切にしつつ、それぞれの道で社会を支える人になってほしいと願っています。

フォトギャラリーはこちら

2月27日(土)、丹嶺賞及び各種団体から贈られた表彰を行いました。

学業や特別活動等の成果、校内外における功績、全国を舞台に健闘したことなどを称え表彰されました。

丹嶺賞とは、故高橋一二 第四代校長の寄付によって設立され、顕著な功績を挙げた生徒を称える賞で、卒業時に全校生徒に披露して表彰しています。

◆文部科学大臣特別表彰 小川 拓人(陸上競技部)

◆丹嶺賞表彰

牧原 直太朗(食物調理科) 水嶋 華花(食物調理科) 笠井 萌々香(食物調理科)

日下 京華(食物調理科) 石坂 日花里(食物調理科) 小川 拓人(陸上競技部)

片山 希海(普通科)

今年の表彰式は登壇して個々に表彰状を手渡すことは行いませんでしたが、一人ずつ呼名して生徒たちに披露され、大きな拍手で称えられました。

表彰状等はその後のHRで個々に渡されました。

◆産業教育中央会表彰

地木 佑里菜(専攻科2年) 村澤 知春(食物調理科3年)

◆岡山県産業教育振興会長表彰

髙山 風花(専攻科2年) 本田 桃子(食物調理科3年)

◆岡山県産業教育振興会特別表彰

溝尾 美桜奈(専攻科2年)

◆岡山県産業教育振興会 成績優秀生徒表彰

石坂 日花里(食物調理科3年)

◆全国家庭クラブ連盟表彰

牧原 直太朗(食物調理科3年)

◆全国看護高等学校長協会会長表彰

寺本 結花(専攻科2年)

◆公益社団法人 全国調理師養成施設協会長表彰

松山 尋音(食物調理科3年)

2月27日(土)、卒業を迎える3年生を対象に令和2年度の同窓会入会式を行い、新入会員として194名を迎えました。今年度は新型コロナウイルス感染症対策により簡素化して行いました。

PTAと合同で入会記念品として、新入会員の代表者に卒業証書カバーを藤田同窓会長から贈りました。

引き続き、令和3年3月卒の代表幹事団の紹介を行いました。

今年度は同窓会総会・懇親会が新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い中止となりましたが、今後の同窓会総会、懇親会の開催予定などの連絡を代表幹事が中心となり行っていきます。

また、かつて同窓会事務局や学校を名乗り、同窓生宅に様々な問い合わせがあったこともあり、対応策などを紹介し注意を呼びかけました。

2月5日(金)、行学の一環で看護科2年生が感染症対策のためグループで動画を制作しました。

グループの生徒より、

「新型コロナウイルス感染症の拡大で、病床の逼迫や医療従事者の過重労働など、多くの問題があげられます。医療従事者の支援は難しいですが、私たちができることは、感染防止対策に努め感染を防ぐことです。そこで私たちは、看護科の授業で学習した手洗い・消毒の動画を制作し、みなさんに知ってもらうことにしました。いつも行っている手洗い・消毒をさらに効果的に行い、感染防止に努めてほしいと思いました。ぜひ、視聴していただき、みなさんで感染予防に努めましょう!!」

「津山東高校You Tubeチャンネル」 行学(看護科2年)手洗い動画 (外部リンク)は、こちらをクリックしてください。

2月4日(木)、専攻科1年生が津山中央病院医療安全管理室 専門課長松本裕子先生をお迎えし医療リスクマネジメントについて学びました。 医療現場におけるリスクマネジメントについて理解を深め、看護実践力の向上に努めます。

松本先生から医療事故の事例を聞くたびに、医療安全に対する意識が益々高まりました。

講義の途中、先生の口頭指示により生徒たちはワークに取り組みました。その結果、口頭指示を行った際、意図した内容が受け手に伝わらず、間違って解釈されることの危険性が潜んでいることを学びました。

今回の講演で、より深く医療安全について学ぶことができ、また、チーム医療や連携の大切さも再確認できました。

<生徒の感想>

・慣れが出てくると思い込みが増えてしまい、事故のリスクも高まると思うので、今後の実習や日常生活などにおいて、常に適度な緊張感を持って行動していきたいと思いました。 患者さんの命を守るためにも、改めてリスクマネジメントについて考えていきたいです。

2月1日(月)~4日(木)の4日間、専攻科1年生が臨地実習のまとめ発表を行いました。

先行研究がまとめられた文献をもとに、自分が行った看護を振り返りました。症例をまとめて発表することにより、自分が行った看護を振り返る貴重な機会になりました。

限られた時間の中で自分が伝えたいことをまとめて発表することの難しさを感じました。

生徒たちは、症例をまとめるにあたり、患者様の身体的・精神的・社会的側面から情報をアセスメントしていくことが大切であることを学びました。そして、患者様の退院後の生活を考えながら看護を行う必要があることに気づきました。

限られた時間の中で自分が伝えたいことをまとめて発表することの難しさを感じました。

先生方からいただいた講評は、臨地での経験の積み重ねに基づいたものであり、今後の学習につながる内容でした。 症例をまとめるにあたり、ご指導・ご協力下さいました、患者様や医療スタッフの皆様に感謝いたします。

1月30日(土)、看護科2年生6名が行学の一環で衆楽園の清掃活動を行いました。

津山市内の学校に通っていながら、津山についてよく知らないことに気づき、観光地の一つである衆楽園を訪れ、清掃活動しながら地域理解をすることが目的です。今年は新型コロナウイルスの影響で観光客が少なかったと思われるのですが、思った以上にごみが集まりました。

来場されていた方からは「きれいにしてくれてありがとう」と声をかけていただきました。

また実際に自分たちで清掃したことで少し津山のことを知ることができ、愛着が湧いたような気がします。

この活動や自分たちで調査したことをまとめて校内で発表する予定です。 そして、看護を目指す私たちも地域の一員として何ができるか、今後も考え実践していきたいと思います。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~