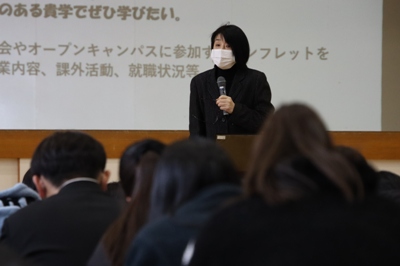

1月29日(金)、普通科・食物調理科の2年生を対象に(株)Gakken 玉田真由美先生から志望理由書の書き方についてご講演いただきました。

来年度の秋から始まる推薦入試をはじめ、生徒たちは関心を持ちながらも、どのように書けばよいのかわからない状態でした。

玉田先生からの「志望理由書は面接の最重要書類。良い志望理由書が書ければ、面接はこわくない。」という言葉が印象に残りました。そして、そのための志望理由書の書き方をわかりやすく、テンポよくお話しいただきました。

生徒たちは、ワークシートにラインを引いたり、キーワードをメモしたりして、真剣に話に耳を傾けていました。中でも、「職業へのあこがれたきっかけだけでなく、あこがれが決意に変わったきっかけを書く」というお話に対して、考えさせられた人も多いのではないでしょうか。

講演の後、生徒の感想では、「大学進学を目指しているので、良い志望理由を書く方法がわかった。これからしっかりと準備していきたい。」と決意を新たにしている生徒もいました。

今回の講演が生徒各々にとって進路実現に向けた行動へのきっかけとなったことと思います。

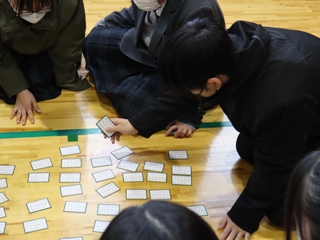

1月12日(金)、一年生百人一首大会を開催しました。

体育館で生徒を18グループに分け、日本の古典文化に触れながら、学年全体で親睦を深めるという目的で行いました。

各グループともに白熱したバトルを繰り広げました。

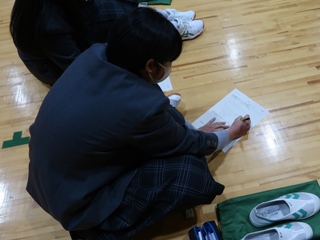

全集中で臨んでいます。

上の句で取る生徒もいれば、下の句が読まれてやっと探す人もいるなど様々な戦い方をしました。

試合終了後は、「何枚あるかな。」と友達と会話しながら、個人の札枚数を数えていました。

クラス表彰では、1位に5組、2位に1組、3位に4組が輝きました。

新年最初のLHRは最高の思い出ができました。

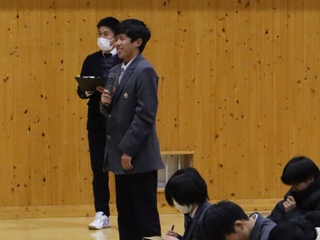

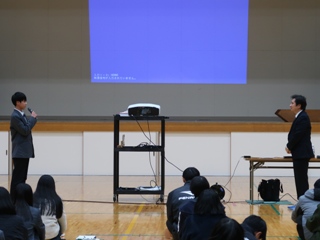

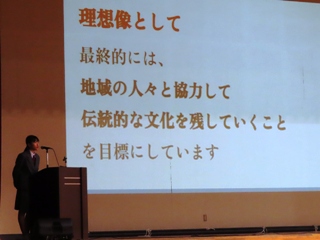

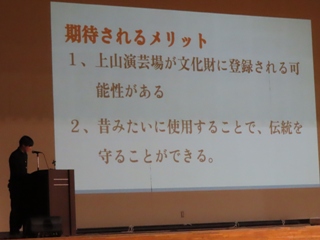

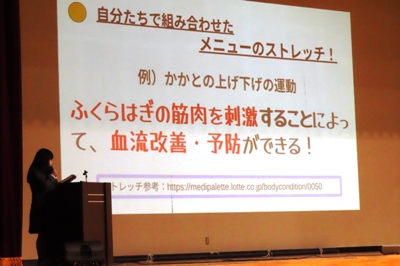

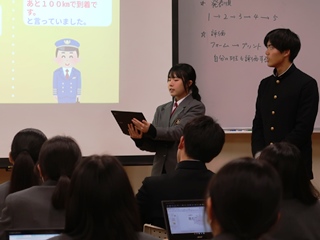

1月9日(火)、普通科1年生がSIM津山プロジェクトの発表において、「話題に興味を持たせる」「わかりやすくスライドを見せる」方法を習得し、受け手に伝える技術を向上させるために、株式会社DREAMIX代表取締役 齋藤直人先生をお迎えし、プレゼンテーションについて学びました。

講座は生徒同士の自己紹介から始まり、発表をする際に注意すべき細かな点はもちろんのこと、受け手を共感させることの重要性や感動的なプレゼンテーションのすばらしさを教えていただきました。

生徒たちは終始メモを取りながら齋藤先生の言葉を受け取っていました。

実際に自分たちで実践することで、自分らしく伝え想いをのせることの重要さを実感することができました。

初めてだったので、まだイメージできていない所もありましたが、その考えを持って今後の活動に生かしてほしいと思います。

また、見せるテクニックの部分も教えていただき、さらなるプレゼンテーションの可能性を感じました。

講座の終わりには生徒代表がお礼の言葉を伝えると共に、今までの自分の認識と今回の講座で学んだことの違いなどを堂々と話し、今後の活動への意欲を伝えました。

今後は、本講座で学んだことを生かして、2月13日に行われるSIM津山プロジェクト新事業提案のスライド制作や発表練習を進めていきます。

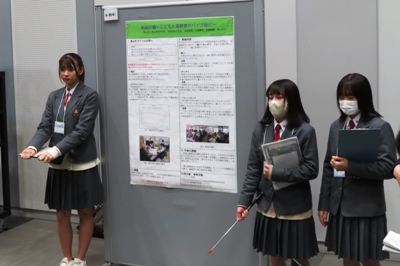

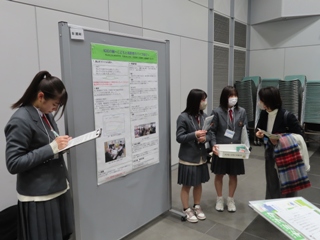

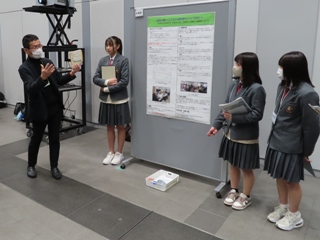

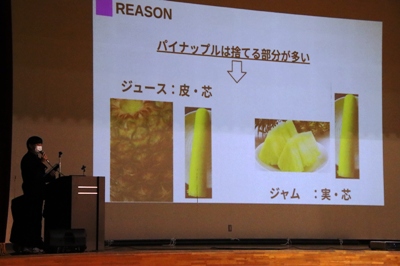

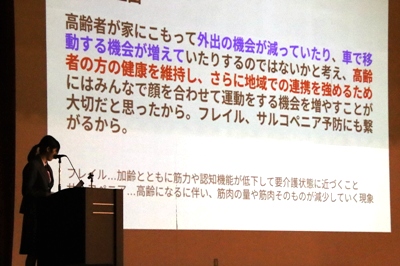

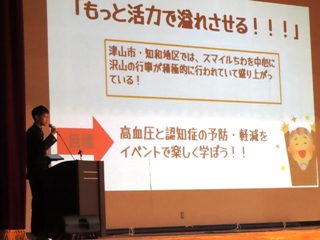

12月26日(火)、「高校生探究フォーラム2023」が岡山コンベンションセンター(岡山市北区)で開催されました。

このフォーラムは、各校で取り組んだ探究活動の成果を発表するとともに、他校の取組みを共有することで、高校生一人ひとりの夢を育む契機とするために、岡山県教育委員会が行っているものです。45校64グループの高校生が参加し、ステージ発表やポスターセッションを行いました。

本校からは、普通科2年生3名が代表で参加し、「知和の輪~こどもと高齢者のパイプ役に~」と題し、行学の地域プロジェクトのうち、知和地区(津山市加茂町)を活動場所とした取組みや成果について、ポスターセッションを行いました。

代表生徒たちは、この日に向けて、ポスター制作、動画収録、ポスターセッションの練習など、熱心に活動を行ってきました。

参加者の方からは、様々な視点からの質問や的確なアドバイスをいただき、発表の中でも探究を進めることができたように感じます。また、他校の探究活動の様子や考え方に触れることで、幅広い視点や刺激を得られました。

本フォーラムを終着点とせず、この経験を他の生徒に共有しながら、今後の行学の活動や学習活動などに活かしてほしいと思います。

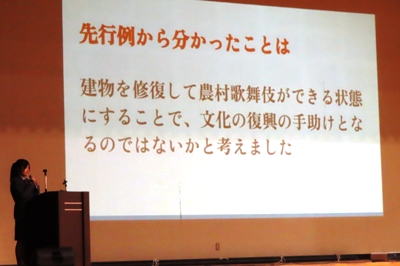

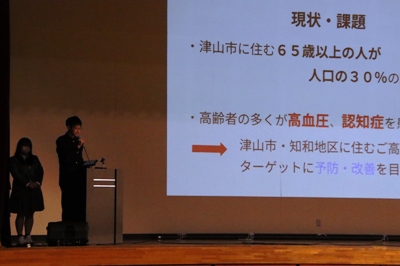

12月19日(火)、第2回地域未来創造会議を開催しました。この会議は、高校生が中山間地域の方々と協働して課題解決に取り組む事を目的とした事業の一環として開催されているものです。

同日開催された2年行学の全体発表会後、大学、地元企業、自治体、地域団体、地域コーディネーターの方々にお越しいただき、 本校からは生徒代表として普通科2年生4名が出席しました。

生徒の活動報告では、4月から現在までの地域プロジェクトの活動を振り返りながら、活動を通して考えたこと、成長できたこと等を熱い思いを持って発表しました。

また、会議の参加者から、「今の活動を後輩に引き継ぐことが必要だ。」というご助言をいただいた際、真剣な眼差しでうなずきながらメモをとる姿が印象的でした。

行学の授業内での2年生の地域プロジェクトは本日の発表会で終了しますが、今年度中は現在計画中の活動や後輩への引き継ぎなどを行い、第3回の会議で報告を行う予定です。

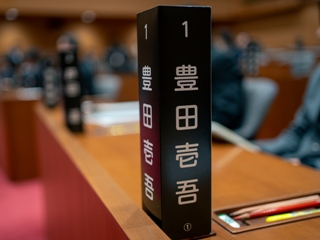

12月19日(火)、 岡山県議会本会議場にて岡山県高校生議会が開催されました。

県内の17校が参加し、それぞれ県議会の各委員の方への質問を行い、委員長もしくは副委員長から答弁を受けるという内容でした。

本校からは、参加を強く希望した生徒会執行部2年生4名が高校生議員として質問しました。本校は、総務委員長に対し、「岡山県のイメージアップについて」、「若者の投票率増加について」の2つの内容の質問をしました。

当日を迎えるまでに岡山県の政策について調べ学習や討論を重ね、また、議会事務局の担当の方と何度も質問の練り直しを行いました。

当日は、4名とも堂々とした態度で17校のトップバッターを務め、用意した質問以外にも、答弁に対する再質問をするなど高校生議会の空気を作れたように思います。

生徒たちは、他校の質問、答弁を聞き、学んだことも多くとても貴重な経験となりました。

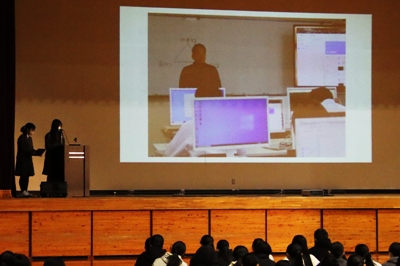

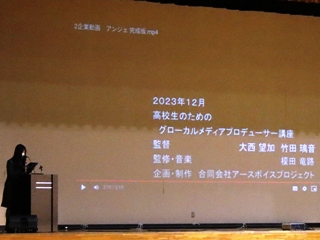

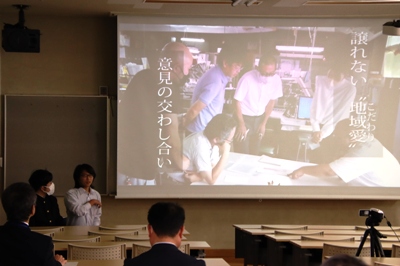

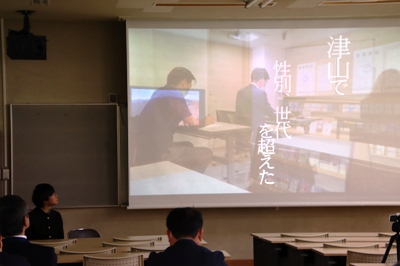

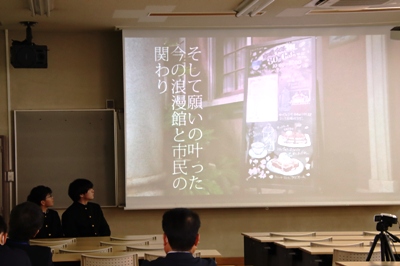

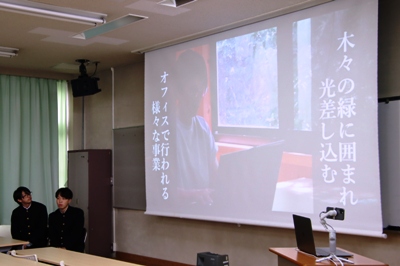

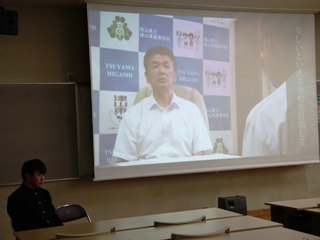

12月15日(金)、地域企業プロモーションビデオ制作発表会を行いました。

夏に取材をしてから発表会まで、講師の榎田先生に監修をいただきながら地域で頑張っている人たちの魅力を最大限伝えられるよう生徒たちは準備してきました。その成果を、実際に企業の方にもご来校いただき、発表しました 。

本校生徒へは1・2年生の普通科を対象にオンラインで発表会の様子を放映しました。

この講座では「本気で働く大人に出会う」ことを通じて「自分の将来に真剣に向き合う」とともに、「認知開発力を養う」ことを目的としていました。

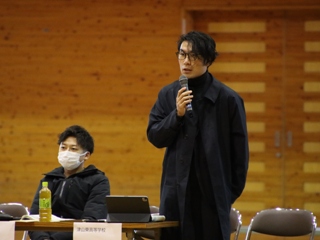

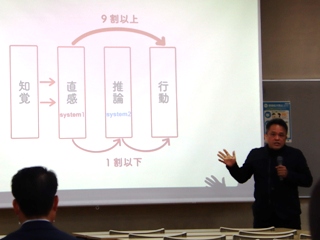

実際に動画を発表する前に、榎田先生からこの講座の意味や動画の構成の意味を考えるために必要な思考方法について、ご講演いただきました。

本来であれば多くの時間を使って行っていただく内容を、短い時間に凝縮していただき、なぜ音だけでなく、言葉だけでなく、映像を使うのか、ということや、人間の知覚・行動に関する講義をいただきました。

特に生徒には「なぜ勉強するのか、それは幸せになるためである。」という話が響いていたようでした。

生徒の発表は榎田先生の進行のもと行われました。

生徒たちは自分の言葉で、講座を受けて考えたこと、企業や団体に取材に行って感じたこと、動画に込めた想いなどをそれぞれ発表し、企業の方からも「感動した。」といった声をいただくことができました。

ここでは一つ一つを細かく紹介しきれませんが、ご来校いただいた企業の皆様には生徒の制作した動画について、また生徒の想いに対してとても熱いコメントをいただき、生徒にとっても有意義な時間となりました。

全ての発表が終了した後、安東校長よりいただいた講評では、取材を受けてくださった皆様、ご来校いただいた企業の皆様への感謝の気持ちがしっかり伝わっていること、これからもっともっと学んでいってほしいことなどを生徒に伝えていただきました。

一旦会を終了し、企業の皆様を見送った後、企業動画のメンバーで振り返り会を行いました。

榎田先生から改めて講評と、この講座で生徒が身につけたことについて言及していただきました。とても元気と勇気をいただけるお言葉をいただきました。

また、生徒一人一人この講座を通して学んだことや考えたことを全員で共有しました。初めてのことに挑戦し、形にできたことによって、とても達成感溢れる顔をしていました。

振り返り後には、生徒一人一人に榎田先生から修了証が手渡されました。

この講座を通して、難しいことや壁にぶつかることもたくさんありました。それを生徒たちは榎田先生をはじめとする周りの人からのアドバイスや、取材した企業や団体の皆様の姿から力をもらい、何とか乗り越え発表会の日を迎えることができました。それぞれがこの経験を、いつか自分や周りの人が苦しんだときの支えとなるような、そんな深い学びにつなげていってもらえたらと想います。

今回制作した動画については、津山東高校YouTubeチャンネルで公開しています。

ご協力いただきました企業や団体の皆様、そして全面的にご協力いただきました榎田先生、大変お世話になりました。ありがとうございました。

津山東高校 YouTubeチャンネル はこちら

今回動画制作をさせていただきました企業・団体様(順不同)

▶️有限会社アンジェ

▶️株式会社 ウェブおかやま

▶️ 株式会社キャリアプランニング 津山まちなかカレッジ

▶️オカラクミート株式会社

▶️株式会社 津山朝日新聞社

▶️城西町づくり協議会

▶️富士パレット株式会社

▶️株式会社くらや

▶️津山東高校

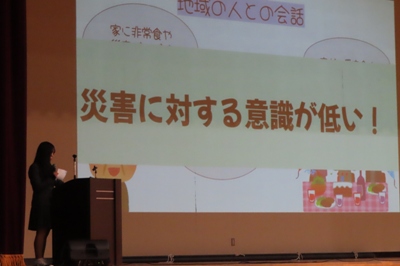

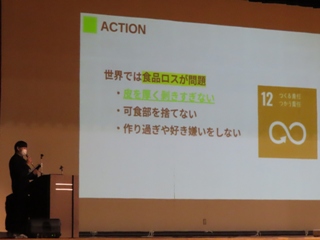

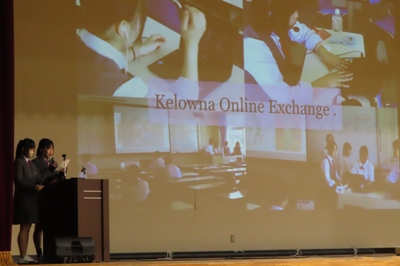

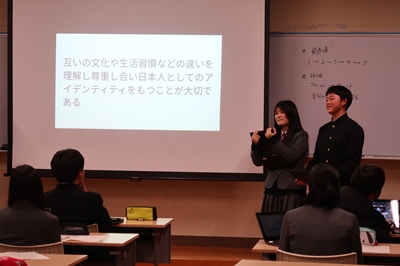

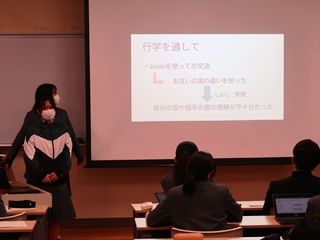

12月12日(火)、普通科2年生の行学 国際探究プロジェクトの生徒がプレ発表会を行いました。

今年1年の学習内容を踏まえ、「国際化とはどういうことか?」「国際化するにはどうすればいいのか?」というテーマで班ごとにまとめを作成して発表しました。

同じテーマでも班ごとに視点が異なり、それぞれ感じたことを発表できました。

また、10月には校外の方へプレゼンを行い、プレゼンテーションのスキルがかなり上達しているため、どの班もわかりやすく自分たちの考えを表現できました。

2年生の国際探究PJは、今年初めて開講した講座でしたが、20名全員、学ぶ意欲にあふれ、充実した活動ができました。その学習成果を19日に行われる「行学全体発表会」で、他の2年生や後輩たちに向けてしっかり伝えてくれることを期待しています。

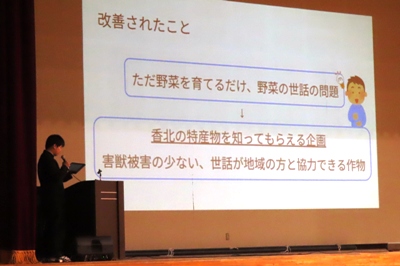

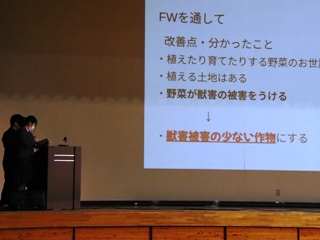

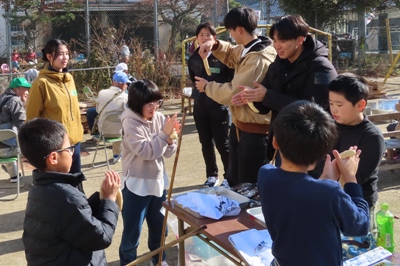

12月10日(日)、普通科2年生の行学 地域プロジェクトの一環で担当する鏡野町香北地区の「たきび祭り」が開催され、地域の方々と一緒に祭りの準備や片付けを行いました。

また、津山東高生が企画したクリスマスリース作りをさせていただき、香北地区の子どもたちや地域の方々と交流を深めることができました。

まず、香北地区の子どもたちと高校生が一緒に、始まりの式を行い、パン焼きの作業に入りました。

パン生地を細くのばし、竹筒に巻き付けたものをたき火でゆっくり焼きました。子どもたちも高校生も、目を離すとすぐ焦げるので、じっと焼けるパンを見つめていました。焼けたパンはとても香ばしく美味しかったです。

津山東高生が企画したクリスマスリース作りは子どもたちだけでなく、地域の方々にも好評でした。みんなが自分の好きな飾り付けを楽しみました。それぞれが持ち帰り、クリスマスに向けて飾ってくれることでしょう。

おなかが満たされた後は、小学校の校庭でみんなでサッカーをしました。子どもたちの素早さや尽きない元気さに驚きました。このころには、お互い緊張も解けていました。

火おこし、リース作り、たき火。たき火ではいろいろなものを焼きました。パン、焼き芋、かまどで炊いたお焦げ付きのご飯、地域特産のこんにゃくを使った豚汁、等々たき火で料理したものはどれも格別の味でした。

短い時間でしたが、子どもたちや地域の方々と交流し、親睦を深めることができました。香北地区の皆様、ありがとうございました。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~