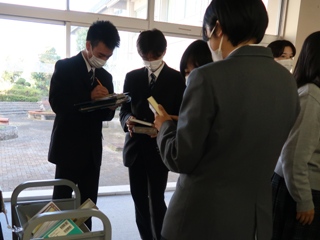

11月13日(月)、SARA津山玉姫殿(津山市)において、サービス担当の石原先生から食物調理科3年生がレストランサービスの実際を学びました。

レストランサービスの理解を深めるため、レストランにおける実践的なサービスの基礎を知り体験することで、調理師としての感性を養うことを目的に実施しています。

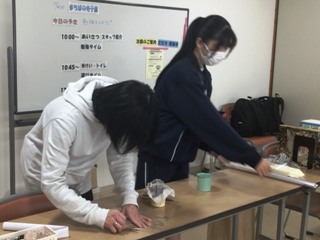

生徒同士で、サービス側とお客様側に分かれ、注文からケーキセットの提供までの実践実習を行いました。

学校で練習をして臨みましたが、場所が変わりお客様を目の前にすると緊張で手が震え提供に時間がかかりましたが、お皿を落としたり飲み物をこぼしたりすることなく実習を進めることができました。

石原先生から、「サービスは想定していないことがよく起こる。いかに価値を出すのかが大切。」「サービス業に正解はない。これをすれば必ずいいというものはなく、最適解があるだけ。その人にあったサービスをしてあげることが必要。」と心に残る言葉をいただき、最後の授業となりました。

11月11日(土)、三笠高校生レストランMIKASA COOKING ESSOR内併設キッチンスタジアム(北海道三笠市)において、「うまいっしょ甲子園全国高校生料理選手権2023」が開催されました。

本校から 、1次選考(書類審査)を経て、2次選考(オンライン審査)を通過した食物調理科3年の小野知里さん、金平小梅さんが出場しました。

本校は2年前に先輩が出場する予定で冬休み返上で猛練習をしていましたが、新型コロナ禍で急遽中止となり北海道での実技審査ができませんでした。そのため、初めての参加となり、勝手や様子がよく分からない状態で、時間内に終えることと衛生と整理整頓を心がけて練習に励みました。

本選は、会場にて実技調理と試食審査が行われました。「日本の名物料理×高校生のアイデア」のセットメニューが今回のテーマで、小野さんと金平さんは「でーれーうめぇ 食べてみんちゃい岡山の味 ~蒸籠でちーと温まりぃ~」 を考案しました。

2次選考(オンライン審査)の様子

2次選考(オンライン審査)の様子

前日は早朝から丸1日かけて移動し、会場と機器や器具の確認と本選の説明を受けました。

また、当日は、2グループに分かれて本選を行うためのくじを引き、本校は午前の部となりました。

本選では、2つの調理台を使用することが可能のため作業スペースは十分あったものの、やはり緊張と勝手の違いから2人の連携が乱れ、さらに、YouTubeでライブ配信をされるプレッシャーと、審査員の方からの様々な質問に答えながらで、制限時間ギリギリの終了となりましたが、出来上がってホッと一安心しました。

今回選んだ名物料理は、岡山県の「とどめせ」です。とどめせは炊き込みご飯に酢を混ぜた煮込み寿司です。このとどめせを中華風にアレンジし、通常昆布の出汁を使うところ鶏ガラを使いました。鶏ガラは醤油などの濃い味と相性が良く、またうま味と酢の酸味の調和により深い味が生まれます。

せいろ蒸しは、岡山県産の野菜と瀬戸内海で多く漁獲されるさわらを使用しました。「黒ごま・甘辛生姜・レモン酢醤油」の3種のタレで素材の良さを引き出し、飽きなく楽しむことができます。

生姜スープは地元の特産津山ショウガを使用し、ピリッと刺激のあるスープに仕上げました。

審査結果は上位入賞とはならず、「入賞」でしたが、審査員の方々みなさんが口をそろえて味はとても良かったし、調理台や作業がとてもきれいに整頓されながら調理ができていたと褒めていただきました。

ただ、せいろ蒸しの野菜の火の通りと、食材の組み合わせを工夫した方が良かったと助言をいただきました。

審査後はともに戦った生徒たちと仲良くなり、翌日行われた北海道米セミナーと辻調理師専門学校の石川智之先生による中華料理セミナーに参加し、一緒に料理を作って試食をし、お互いに労をねぎらいました。

今回、遠く北海道の地で行われた全国大会で、同じ調理師を目指す高校生と戦い、料理にかける想いや様々な料理を知ることができました。

来年もぜひ後輩に出場してもらいたいので、この経験をしっかり後輩に伝え、優勝を目指して欲しいです。

11月12日(日)、皿川公園周辺(津山市平福)において第26回さら山時代祭が開催され、本校から2年生9名(行学担当生徒と有志)が花形である「時代行列」に参加しました。

この「時代行列」は後醍醐天皇の隠岐への配流を再現したものであり、後醍醐天皇が隠岐の島に流されるときに、佐良山地区を通り、「都でもしばしば、歌に歌われる美しく豊かなさら山の地」として、歌を詠んだことから始まっています。

生徒たちは豪華な衣装を身にまとい、天皇・籠がき・武者等になりきって、佐良山地区を1kmほど練り歩きました。

歴史を感じる雅な衣装に生徒たちは大喜びでした。

行列の中で生徒は各役職になりきって、見物客にユーモア溢れるパフォーマンスを魅せました。特に、天皇役の生徒が後醍醐天皇の歌を抑揚たっぷりに詠みあげた場面、各生徒が見物のお客さんにお餅を手渡す場面、また、ステージから餅まきの場面でも、みなさんの笑いを誘い、大変盛り上がりました。

「時代行列」への本校生徒の参加は、佐良山地区の方々のご厚意により決まったものです。この行列に参加させていただくことで、生徒たちが佐良山地区の伝統文化に触れることができました。また、地域住民の方々と接するとともに、まちおこしの一端を担うことができ、生徒にとって素晴らしい経験となりました。

この時代祭への参加をもって、行学地域プロジェクト佐良山班の校外学習は締めくくられました。

12月には1年間の学びの集大成をプレゼンテーションにより発表する予定です。

11月の城西ボランティア では、11月4日(土)、本校1年生2名が城西公民館で行われた、学習支援ボランティア(まちばの寺子屋)に参加しました。

当日は対象の小学生が3連休中日ということもあり不参加だったため、急遽、翌週のフラワーアレジメントの準備をお手伝いさせていただきました。生徒にとっては普段できないボランティアの内容で良い学びとなりました。

11月18日(土)には、フラワーアレンジメントの補佐ボランティアがあり、2年生2名が参加しました。

11月12日(日)、第5回うまいもん商店街がソシオ一番街、銀天街などで行われ、本校からは高校生実行委員やボランティアとして多くの生徒が参加しました。

ステージ発表の部門では、本校教員が三線を手に登場し、「島んちゅぬ宝」などを披露しました。

その他、11月3日(金・祝)・4日(土)にグリーンヒルズ津山で行われた2023MARUI FOOD FESTAや、11月19日(日)に津山工業高等専門学校で行われた運動塾(津山まちなかカレッジキッズスクール)にもボランティアとして参加しています。

11月11日(土)、専攻科1年生が阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター(神戸市中央区)において校外研修を行いました。

この研修は科目「統合分野・災害看護」の一環であり、記念館の見学を通して災害看護について理解を深めます。

シアターフロアでは、1995年1月17日早朝に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)の瞬間の映像や、次第に復興していく町の様子が上映され、地震のすさまじさや人間の強さを実感しました。

防災・減災フロアでは、減災グッズの展示や建物の耐震・免震構造について模型を用いての説明を受けることで災害に備えることの大切さを学びました。

語り部ボランティアの方の体験談では、災害はいつどこで起こるかわからないという意識を持つ必要性や、阪神・淡路大震災時には隣近所の人が多くの人命を助けたことから地域との繫がりが大切であることを教えていただきました。

今回の研修で生徒たちは、自分たちが経験したことのない大きな災害の恐ろしさを知るとともに、まず、災害に備えて自分でできることを考え、対策しておく「自助」が基本であり、自分や家族の命を守ることが大切であること、地域で助け合う「共助」の大切さを学びました。

また、看護学生として自分たちに何ができるのかを考える機会となりました。

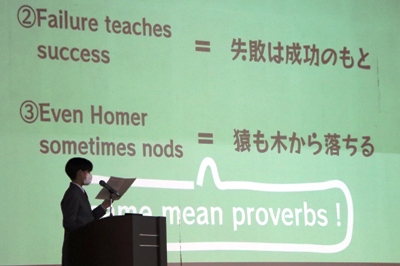

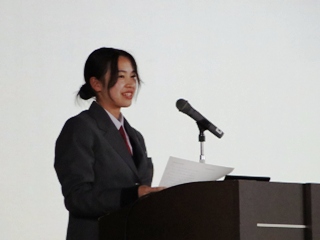

11月10日(金)、校内英語スピーチコンテストを開催しました。

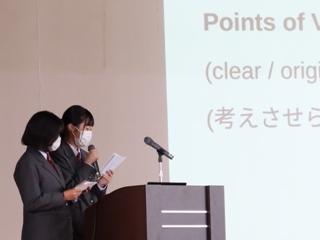

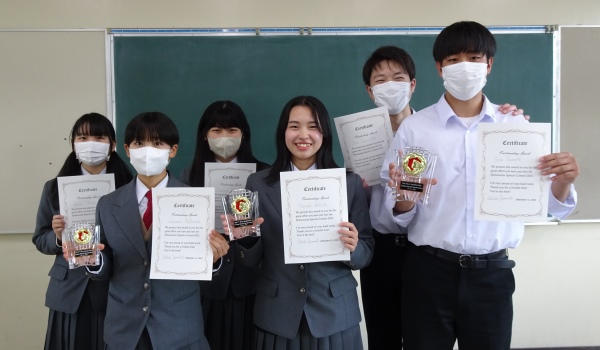

普通科2年生全員がスピーチとスライドを作成し、約2週間の準備、予選で選ばれた6名が体育館で行われた本選に臨みました。

当日は5名の発表(欠席で1名欠場)を、普通科1年生、2年生全員(病院実習中の看護科を除く)が審査員として発表を聴きました。

短い準備期間ではありましたが、代表生徒は緊張しながらも堂々と聴衆に語りかけるスピーチを、工夫を凝らしたスライドを用いながら行いました。

どの発表も聴衆にとって発見のあるスピーチで、全ての参加者にとって学びの時間となりました。

発表者以外の生徒は、審査員として評価シートに書き込みながら聴き、教室に戻ってからフォームに評価と一人一人へのコメントを入力しました。

後日、リモートで行った表彰式では、代表選出された6名全員の頑張りと素晴らしいスピーチを称えて表彰状を手渡しました。

当日投票してもらった結果を元に、僅差ではありましたが上位3名を発表し、表彰盾を授与しました。

英語スピーチを通して、自分の考えを伝えたり、他人の考えを受け入れたり、また言語が違うからこそ得られる感動や文化への想いを、これからももっと高め、味わってくれるきっかけになってくれることを願います。

調理研究同好会では、各地のイベントに出店します。みなさん、会場で東高を探してみてください。お待ちしています。

詳しくは、各主催者に問い合わせていただくか、イベントホームページをご参照ください。

🎀11月3日(金・祝)・4日(土) 2023マルイフードフェスタ(グリーンヒルズ津山)

3日 10:00~ 17:00 4日 ~16:00 高校生レシピコンテストグランプリ作品の試食提供

🎀11月5日(日) hitosaji no shiawase ten 2023 (旧遷喬尋常小学校)

10:00~ パウンドケーキの販売

🎀11月18日(土) 津山城もみじまつり (鶴山公園)

10:00~ パウンドケーキの販売

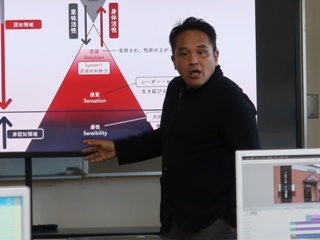

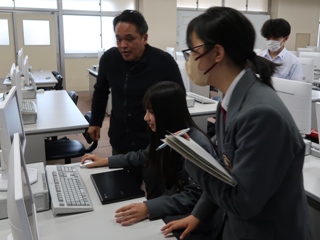

11月7日(火)、本日の講座では生徒が制作中の動画の第1稿に対してのフィードバックを榎田先生からいただきました。

それぞれの動画をもっと視聴者に伝わるものにするために必要なことを、具体的なアドバイスと共に教えていただきました。

生徒たちはフィードバックを元に第2稿の制作に取り掛かっていきます。

地元企業の皆さまの魅力が伝わる動画となるように何度も監修をしていただきながら、作業を進めていきます。

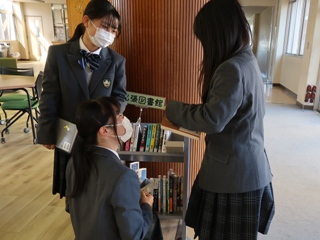

10月30日(月)と11月7日(火)の昼休みに、図書委員会主催の出張図書館を行いました。この出張図書館は、読書週間(10月27日~11月9日)に合わせて、普段図書室に行く機会の少ない生徒でも気軽に本を借りられるように、コモンホールで本の貸し出しを行うイベントです。

図書委員のおすすめ本を並べてコモンホールの入り口に設置したところ、通りがかりの生徒たちや購買で昼食等を購入しに来た生徒たちの目にとまり、立ちどまって楽しそうに本を選ぶ姿が見られました。

昼休みの20分間という短い時間に行いましたが、2日間で延べ16冊の貸し出しがありました。

また、読書週間に合わせて、昇降口では、9月に行われた2年生のミニ・ビブリオバトルで生徒たちが紹介した本をまとめ、掲示しました。

こうした行事をきっかけにして、これからも読書に親しんでほしいと願っています。

11月5日(日)、hitosaji no shiawase ten 2023 ~年に一度の私のご褒美~ というマルシェが、旧遷喬尋常小学校(真庭市)で開催されました。

本校から調理研究同好会が 、昨年に引き続き2回目のパウンドケーキ販売に出店しました。

10時から販売開始でしたが、開始前からすでに行列ができており30分で売り切れました。片付けまでスムーズに終えることができました。

今後も、この活動を通して、津山東高校をPRしていきます。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~