4月19日(金)に転退任式を行い、この4月に異動・退職された先生方がお忙しい中、いらっしゃってくださいました。

生徒たちに向けて、先生方の東高校での思い出、人生について、また、先生方の今後の目標など、様々な角度から先生方の熱い思いを伝えてくださいました。生徒たちも先生方との思い出に浸りながら、真剣に耳を傾けていました。

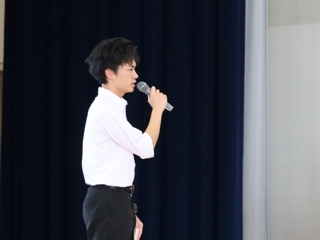

豊田生徒会長が生徒を代表してお礼の言葉を伝えました。先生方の思いをしっかりと受け止め、今後の学校生活を充実させていこうという決意を感じました。

式の最後に、生徒会執行部より先生方へ感謝の言葉と花束を贈呈し、大きな拍手でお送りしました。

これまでお世話になった先生方、本当にありがとうございました。先生方の今後のさらなるご活躍を祈念しております。

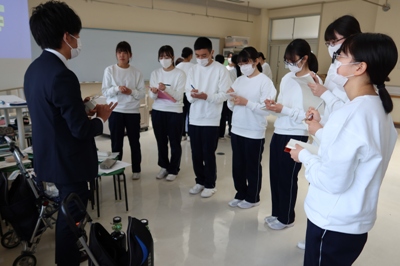

4月17日(水)に「医療現場における接遇について」と題し、津山中央病院副院長の西川秀香先生を講師にお招きしてお話をしていただきました。

今回は、接遇についての理解を深め、看護職者として望ましい人間関係を築くことを目的として行われました。

医療現場での接遇の必要性や、医療従事者の接遇の心得等を演習を交えながら学びました。

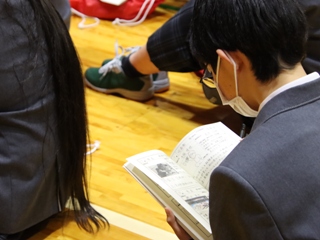

生徒たちはメモをとったり、グループワークに熱心に取り組んだりしました。

最後に生徒代表が「患者さんと信頼関係を築くために接遇がいかに大切かを学ぶことができました。今日学んだことを日々意識して、学校生活や病院実習に臨みたいと思います。」とお礼の言葉を述べました。

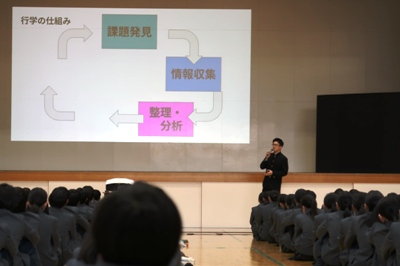

4月16日(火)、普通科1年生を対象に行学のオリエンテーションを行いました。 普通科3年生の代表が 行学の必要性や身に付けたい力、自身の体験談等について発表しました。

行学に対して、自身の考えを交えて自分の言葉で発表を行うことができました。特に「地域での活動をすることが目的ではなく、そこから何を学ぶかが大切だ。」という言葉に、3年生のこれまでの行学での学びの深さを感じることができました。

また、昨年12月に探究フォーラム2023で代表として発表したグループが、地域プロジェクトでの活動について発表を行いました。

知和地域(津山市加茂町)で高齢者とこどもの交流を活性化させることを目標に活動してきた道筋を堂々と発表することができました。

3年後、社会で必要とされる人材になるために必要な力は何か、それらを身に付けるためにどうすればよいのかを考えるきっかけになったオリエンテーションでした。

3年生の発表を受けて、自分たちがどのような姿勢で行学を行っていくのかを、真剣に考えることができました。

4月16日(火)、2年生全体(3科合同)で行学のオリエンテーションを行いました。

生徒たちはこれから活動する1年間の見通しを立て、3科そろって行う行学の横のつながりを考えました。

また、本校の地域協働活動コーディネーターの中村さんと三宅さんと三村さんのお力を借りつつ、今後は、フィールドワークに出かけたり、地域の方と交流を行ったりと様々な活動を行っていきます。

それらの活動を通して、悩みながらもしっかりと3科それぞれの方向で学び成長していきたいと思います。

4月16日(火)に今年度新入生を対象に1年生研修を行いました。

この研修ではよりよい高校生活のスタートをきれるように、そしてクラス単位で活動するプログラムを設けることで人間関係づくりも目的にしています。研修の司会は全て各クラスの議長・副議長によって行われました。

学年主任の挨拶の後、安東校長からの講話では、少しずつでも前に進んでいくことや毎日を楽しもうとすること、そして思いやりの心を持つことの大切さを教えていただきました。

クラスごとに分かれた後は、グループエンカウンターを行い、クラスの雰囲気がほぐれたところで校歌の練習が始まりました。

研修の最後には各クラスによる「校歌パフォーマンス」の発表が予定されていたため、それぞれがアイデアを出し合い練習を行いました。

「校歌パフォーマンス」では、各クラスの発表に、時には笑いがおこり、そして大きな拍手でお互いを称え合いました。

最後に代表生徒から研修のまとめの挨拶があり、自分の言葉でしっかり語ることができました。

次の日に行われた制服の着こなしセミナーでは、明石スクールユニフォームカンパニーから講師をお招きしました。

この研修を機会に、これからの学校生活が充実したものになることを期待します。

4月の城西ボランティアは、4月14日(日)に、三世代交流「公園をきれいにしよう」という活動に参加しました。

城西児童公園で 2年生2名が、 花壇の草取りを手伝いました。朝9時半ごろからスタートしましたが、すでに日差しもきつく、初夏を思わせるような陽気でした。

暑い中、丁寧に花を傷めないよう草を取りました。

とてもきれいになり、地域の方はもちろん花壇の草花も喜んでいるようでした。

4月11日(木)、専攻科2年生が新入生に向けて、感染予防対策のための講習会を行いました。

専攻科生が5~6人のグループに分かれ各クラスで行いました。新入生は、先輩の話を一生懸命聞き、一緒に手指消毒の手順を学びました。

昨年の5月から新型コロナウイルス感染症は5類に移行し、以前の学校生活に戻りつつありますが、校内で集団感染など引き起こすことがないように、一人ひとりが日頃から効果的な手洗いをするなど、衛生管理に努めていきましょう。

専攻科になると多くの外部講師からの授業があります。

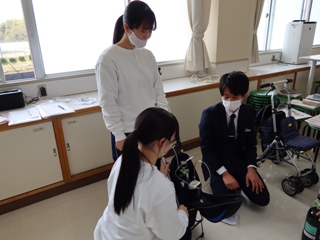

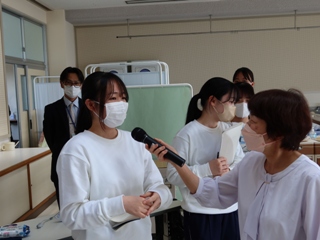

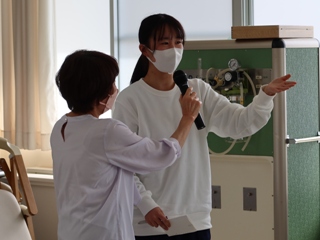

4月10日(水)、呼吸器疾患をもつ患者への看護について外部講師の方から講義を受けました。

実際に様々な酸素療法の器械を持参され、実技や体験をしながら説明してくださいました。

生徒たちは初めて見る器械も多く、興味を持って体験したりメモを取ったりしながら一生懸命学びを深めていきました。

多くの種類があることを学び、患者さんの状態に合わせて多くの治療法を選択できることに自ら気づき、感想を述べました。

専攻科では、より専門性の高い授業を受け、クラス全員で理想とする看護師になれるよう頑張っていきます。

4月9日(火)に専攻科1年生と2年生合同で専攻科集会を開催しました。

小林看護科長より、専攻科生としての心構えやルールの遵守についてお話をいただきました。

また、清水生徒支援部長より専攻科に向けて、学校生活の心得として、交通に関することやアルバイトについてお話いただきました。

最後に専攻科同好会の活動内容について、専攻科2年生から紹介がありました。

美術、スポーツ、コミュニケーション、音楽、生活の各同好会で計画した活動に取り組み、積極的に交流を深めようと考えています。

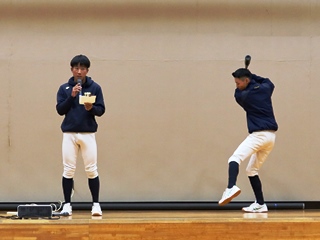

4月9日(火)6限終了後、第一体育館で1年生対象に部活動紹介を行いました。

各部の代表者は1分という短い時間の中で、活動内容や部の雰囲気、「一緒に頑張ろう!」という熱い気持ちを伝えました。

1年生は部活動紹介の冊子も見ながら、各部活動の発表を聞いていました。

4月10日から15日まで、部活動見学週間です。

1年生のみなさんは積極的に参加し、「やってみたい!」というものを探してください。

部活動で東高校を盛り上げていきましょう!

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~