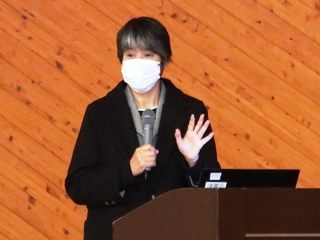

12月20日(金)、1年生を対象にした性教育講演会(未来のパパ&ママを育てる出前講座等推進事業)を開催しました。

講師は赤堀クリニック看護部長 妹尾雅代先生です。妹尾先生は、この津山地域で長年にわたり周産期看護に携わる他、思春期の生徒を対象にした性教育や生命の尊さを伝える講演を県内幅広く行っておられます。

将来を見据えたライフステージをどのように迎えていくか、今の自分の心と身体を大切にすることを教えてくださいました。

また、妹尾先生は、長年の仕事を通した経験から日本の若者の性に対する捉え方や行動について、他国と比較しながら根拠を持って伝えてくださり、考える機会となりました。

生徒たちは手元資料も参考にしながら真剣に聞いていました。

梅毒という性感染症の感染者数が岡山県は全国第3位で多いと聞き、とても驚いたと同時に、性感染症は身近にあると思いました。

「性感染症や望まない妊娠から自分や大切な人を守るためには、正しい知識を身に付けて、自分の行動に責任を持つことが大切だと思いました。」などの感想が聞かれました。

講演の最後に、生徒代表がお礼の言葉を述べました。

<授業の1コマ>

普通科2年生が家庭基礎の授業で調理実習を行いました。

授業の中で学んだ調理法や切り方を実践し、衛生面や安全面に気を付けながら実習を行いました。

高校卒業後に一人暮らしを考えている生徒も多くいるため、将来への自立に向けて役立つようにお弁当を4~5人のグループで調理しました。

生徒のなかには、小中学生のときはコロナ禍であったため初めての調理実習という生徒もいました。

「班員と協力してできたお弁当は美味しく達成感があった。」や「嫌いなにんじんもこれなら食べることができた。」や「いつも忙しい中作ってくれる母の大変さがわかった。」などの感想がありました。

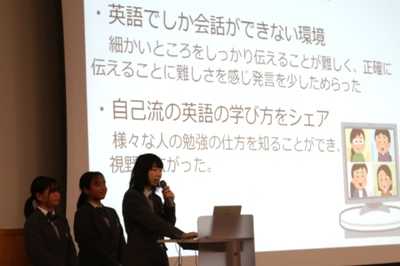

12月18日(水)、「国際社会における看護活動の実際」と題し、AMDA所属のあるちゃなジョシ先生が専攻科2年生に講演してくださいました。

あるちゃなジョシ先生はネパールご出身で、日本で看護博士課程を修了されたのち、AMDA職員として活動されており、主にインドやネパールの担当として活躍されています。

まず世界の健康問題の現状と国際看護の目的について説明してくださった後、AMDAの活動について、現地での活動風景を交えて具体的にお話ししてくださいました。

生徒にとっては、看護を国際的な視野で捉えること、また日本国内の医療現場においても、そのような広い視点がこれからさらに必要であると再認識する良い機会となりました。

平和とは、今日の「家族の生活」と明日の「家族の希望」が実現できる状況であり、それを妨げる要因となる出来事が日々起きているこの社会の中で、将来看護師となる自分に何ができるか、と考えさせられました。

また、AMDAのスローガンである「救える命があればどこまでも」がとても印象に残りました。

最後に生徒代表がお礼の言葉を述べました。

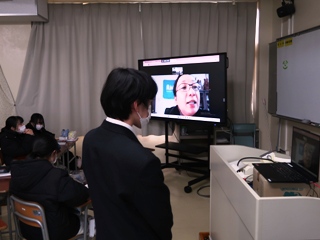

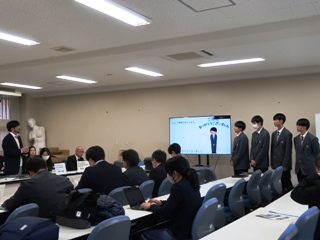

本校看護科の紹介をします。看護科では今年度、看護男子会が発足しました。この会は看護科・専攻科の男子が学年をこえて親睦を深め、情報交換やアドバイス、ちょっとした息抜きができるようにするために設立しました。メンバーは看護科・専攻科に在籍する男子と看護科の男性教員です。

3回目となる今回は、専攻科生が高校1年生の男子生徒に対して、解剖生理学のミニ講座を行いました。

考査の範囲である消化器系の構造と機能が本日のテーマでした。胃の各部位の名称、胃酸の働き、内因子などについて復習することができました。

ミニ講座を受けた生徒は「理解しやすかった」「またやってほしい」と嬉しそうな表情でした。

看護男子会が発足したことにで、看護科男子の絆が一層深まりました。

看護科への入学を迷っている男子中学生の皆さん、楽しい学校生活を送りながら、最短の5年間で看護師になれる津山東高校看護科へ来てください。

一緒に頑張りましょう。

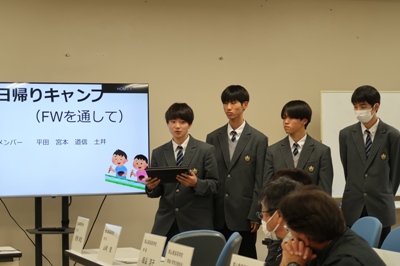

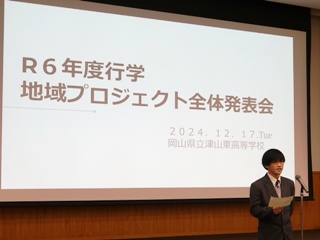

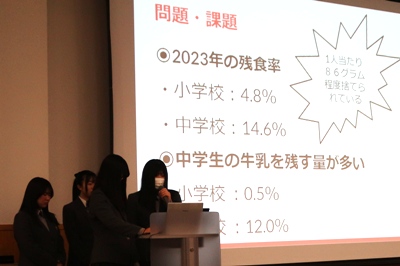

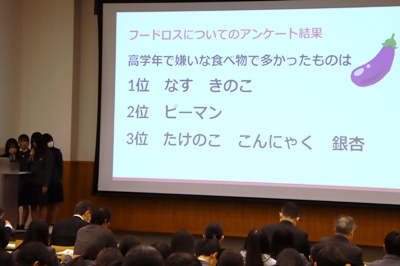

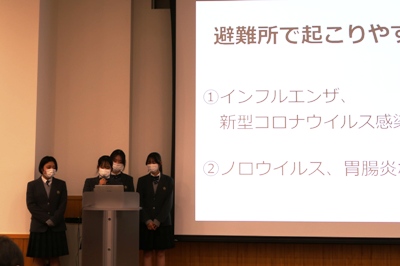

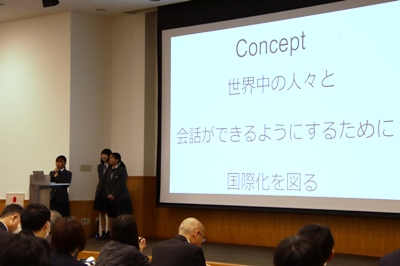

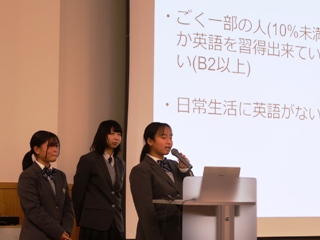

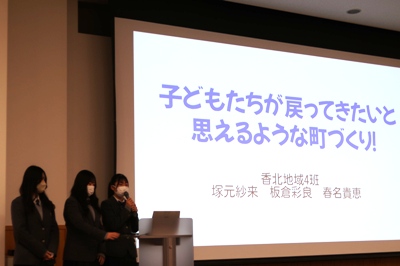

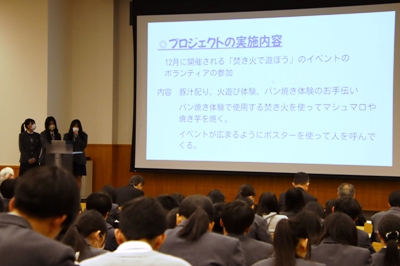

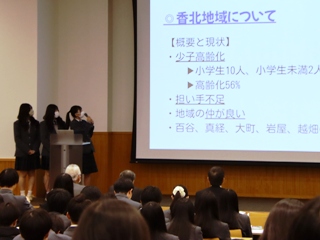

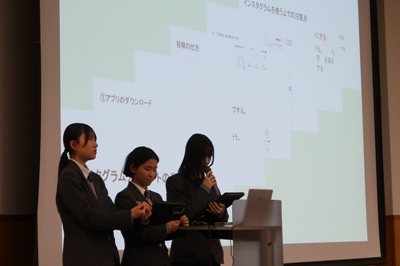

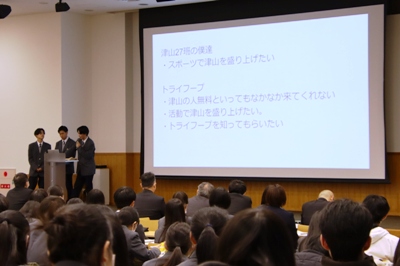

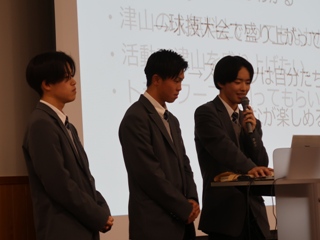

12月17日(火)、美作大学の会議室をお借りして第2回地域未来創造会議を 開催しました。

この会議は中山間地域の方々と協働して、課題解決に取組むことを目的とした事業の一環として開催されているものです。

同日開催された2年生行学の全体発表後、大学、企業、自治体、地域団体、地域コーディネーターの方々に出席していただくとともに、本校の普通科2年生4名も出席し、4月から現在までのプロジェクトについて熱い思いを持って発表しました。

参加者の方からは、生徒に対して「素晴らしい活動なので、ぜひ後輩に引き継いでほしい。」と助言をいただきました。

2年生の行学地域プロジェクトは、1月の振り返りをもって終了しますが、後輩への引継ぎや現在計画中の活動をしっかりと行い、第3回の会議で報告する予定です。

12月16日(月)、 岡山県議会本会議場(岡山市北区)において岡山県高校生議会が開催されました。

県内の18校が参加し、各校から質問を行い、総務、土木などの各分野の委員長もしくは副委員長から答弁を受けるという形式でした。

本校からは生徒会執行部から5名の生徒が参加しました。

各学校で質問分野が決まっており、本校は「土木分野」で質問を行うことになりました。参加校は18校の中でほとんどが県南の学校だったため、質問内容を考える際には「県北ならでは」と意識することにしました。

まずは、サイクリングロードに注目しました。

自分たちの通学路の一部にサイクリングロードがあることを知っていましたが、その先については知りませんでした。そこで県南のサイクリングロードを調べたり、実際に走ってみたりしました。そこで見えてきた、整備の不備や県北のサイクリングロードの危険さや路面標示の少なさを質問しました。

続いて河川の草木に注目しました。

津山市の河川にある伸びすぎた草木で危ない経験をもとに質問を考えました。

岡山県のホームページを参考にしていると、危険度の程度や事業など疑問に思ったことがあったので、そこを質問し、土木委員長から答弁をいただきました。

本校の発表順が午前の部の最後ということもあり、朝から緊張した様子の生徒たちでしたが、本番では5名全員が前を向いて堂々と質問を行うことができました。

学校の外の行事に積極的に参加し、他校の生徒の様子を直に触れることで大きな刺激となりました。

この経験を活かし、津山東高校はもちろん、地元岡山県をより良くしていこうとする人材になってほしいと思います。

12月13日(金)、食物調理科1年生は、京都市勧業館「みやこめっせ」(京都市左京区)で開催された京料理展示大会の見学、その後松井本館(京都市中京区)にて日本料理のマナーを習いました。

来年度学習する日本料理の動機付けや卒業後の進路について意識を高める目的として実施しています。

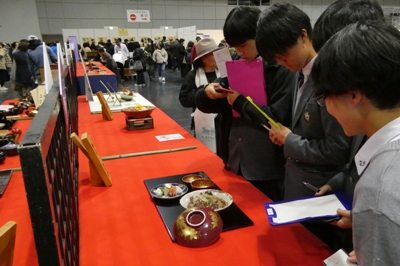

最初に訪れた今年118回目となる京料理展示大会は、京料理の有名老舗が一堂に集まり料理を展示されたものです。

生徒たちはその一つずつの作品をメモを取りながら丁寧に見学していました。

また、同じ会場で料理教室も開催され、和食の基本だしの取り方紹介や京料理には欠かせない道具も見ることができました。

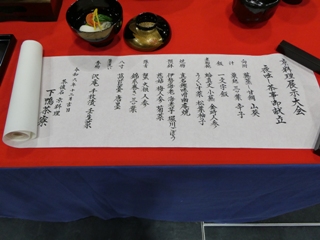

下鴨茶寮(本校卒業生が携わった展示作品)

下鴨茶寮(本校卒業生が携わった展示作品)

松井本館では会席料理をいただきました。

前菜・向付・煮物椀代り・炊合せ・揚物・進肴・止椀・御飯・香物・水物が順番に提供され、どの料理も美しくお皿との調和がとれていました。

食材にもこだわっておられ京野菜やふかひれなど生徒は普段食べたことがないものもあり興味深く味わっていました。

最後に生徒代表がお礼の言葉を述べました。

料理長からは秘伝のレシピを教えていただき、働く上での心構えを経験談も交えながら話をしてくださいました。料理やマナーに加え、非常に貴重な体験となりました。

また、卒業生2名が調理師として働いておりその姿も見ることができ、今後の進路について考える際の参考になりました。

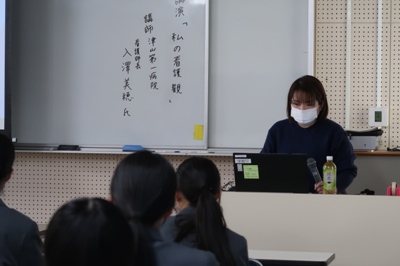

12月13日(金)、看護科3年生を対象に津山第一病院看護師長 入澤美穂先生をお招きして、「私の看護観」というテーマで講演をしていただきました。

「看護職の倫理綱領」を用いて質の高い看護を提供するための「考え」や「行動 」について、わかりやすく説明していただきました。

それを踏まえて、生徒一人一人が「私の看護観」を発表する機会を設けてくださり、看護に対する思いを共有し、看護する者としての責任を実感できた講演会となりました。

12月12日(木)、35名の役員の方々にお集まりいただき、第2回PTA役員会を開催しました。

櫛田PTA会長から「駐車場の看板・ゼブララインが完成した。よく注意をして左折入庫左折出庫を守っていただければと思う。また、日暮れが早くなったので、生徒たちにはなるべく街灯のあるところを通って帰っていただきたい。昨日学校保健委員会に参加し、校医の先生もおっしゃっていたが、高校3年までは医療費の助成があるため、健診後の治療指示についてはきちんと受診するよう指導をお願いしたい。卒業までに受診・治療して社会に出ていって欲しい。」と挨拶されました。

安東校長から、「学校行事は以前のものに戻すのではなく新しい形で、また業務改善も行ったのでご理解願いたい。PTA奉仕作業にたくさんの保護者からご協力いただきありがとうございました。」と挨拶がありました。

その後、PTA事業の中間報告と学校からの近況報告を行い、活発な意見交換も行なわれました。

生徒が安全に安心して学校生活を送れるよう、今後も家庭と学校が連携していきたいと思いますのでご協力よろしくお願いいたします。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~