11月20日(日)、普通科2年生の行学地域プロジェクトの一環で、空き〇〇分野の生徒7名が、上山地区(美作市)で行われた「おうちえん祭り2022」に参加し、子どもたちや保護者、地域の方々と交流しました。

このイベントは、フィールドワークでお世話になったお山のおうちえん(幼稚部・小学部)の行事です。生徒たちは、上山地区の空き地(耕作放棄地)・空き家(古民家)を再生させた場所で、美しい里山と棚田の中で日々自然と触れ合いながら学ぶ子供たちに感銘を受け、高校生でもできることを探してイベントを盛り上げたいと考え、準備をしてきました。

男子3名は、本校で伐採した木を使った支柱、落ち葉、ロープ、杭などを持参し、枝や葉を現地調達して秘密基地(ブッシュクラフト)作りを行いました。

最初は支柱を固定するのに苦労し、その後は棚田の最下段の木の陰に立てたため目立たず、集客でも苦労しました。そんなとき、お山のおうちえんの先生が手作りの看板を持って来て下さり、その甲斐あって、興味を示してくれる子どもたちと出会うことができて、交流を深めることができました。

女子4名は、どんぐりを使ったクリスマスリース作りを行いました。紙皿に毛糸を巻き付けて固定した土台を予め用意しておき、大人は100円、子どもはどんぐり5個と引き換えで、リース作り体験ができるようにしました。

当日は、子どもたち、地元の中学生、お祭りに参加している大学生など、たくさんの人々が参加してくれ、リボン、フェルトボール、どんぐり、まつぼっくりなどを組み合わせた素敵なリースが次々と誕生し、たくさんの笑顔がはじけました。

秋晴れの空の下、お山のおうちえんの先生方や地域の方々に見守られながら、多くの子どもたちと出会い、触れ合うことができる素晴らしい1日となりました。

当日の様子については、お山のおうちえん(美作市上山)のFacebookでも紹介されていますので、ぜひ、ご覧ください。

11月19日(土)、普通科2年生の行学地域プロジェクトの一環で 医療・福祉分野の生徒が知和地区(津山市加茂町)を訪れ、地元の方々に集まっていただき、 知和公民館で高校生が企画したイベントを実施しました。

前半は、「スマイル・ちわ」10周年イベントとして、スマイル・ちわの方にご協力いただき、知和地区の子どもたちと一緒に、竹細工をして遊ぶ交流会を企画しました。

スマイル・ちわの方に教えてもらいながら、竹鉄砲づくりと焼き芋の準備を手伝い活動に入ると、子どもたちとはすぐに打ち解けて一緒に遊ぶことができました。

竹鉄砲を一緒に作って飛ばしたり、竹ぽっくりで競争したり、子ども同士だけでなく、子どもと地域の大人の方との交流の場にもなりました。

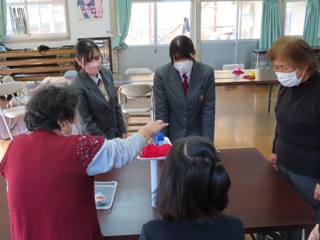

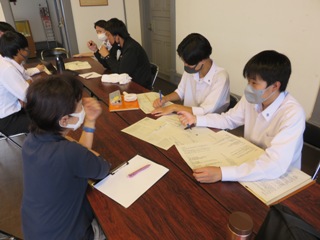

後半は、知和地区の高齢者の方に集まっていただいて、 認知症予防として、指先を使うことを目的とした 折り紙、ぬり絵、ゲームを企画しました。

初めに、生徒たちは企画の説明をし、高齢者の方の中に入って、一緒にお話をしながら、折り紙やゲームをしました。始めは説明した通りにゲームが進まず、困っていたところ、参加された方同士で声を掛け合っていただき助かりました。

生徒たちは、高齢者の方から昔の知和地区の様子を聞いたりしながら、最後はリラックスした様子で活動できました。

途中からは、子どもたちも参加して、子どもと高齢者の方との交流もできました。

最後に、朝準備しておいた焼き芋をみんなで一緒に食べて閉会しました。

スマイル・ちわを始め、知和地域のみなさんに大変お世話になりました。

今回のイベントだけで終わらず、後輩の皆さんに引き継いでもらい、継続した活動となることを願います。

なお、本校の活動は、スマイル・ちわのFacebookにも紹介してありますので、ぜひご覧ください。

11月13日(日)に、行学地域PJ「空き◯◯」分野として活動している本校2年生2名が、美咲町の「第2回やってみんかいin中央」に参加し、小学生を対象としたキャンドルホルダーと押し花アートを作成するワークショップを開催しました。

生徒は、地域課題の中でも空き家問題に着目し、空き家問題を解決するために自分たちに何ができるのか考えてきました。そして、まずは空き家が増えている現状や、解決に向けて活動している団体を多くの人に知ってほしいという思いから、空き家をコミュニティスペースとして改装したミサキアエル(美咲町原田)で、小学生向けのイベントをすることにしました。

当日は多くの小学生と保護者の方にご参加いただき、生徒は空き家問題についての現状や問題点をクイズ形式で紹介しました。ミサキアエルが空き家だったことを知らなかった人も多く、興味深そうに発表を聞いていました。

その後、参加者は生徒が少しずつ集めてきた空き瓶や押し花を用いて、作品作りに没頭していました。

作品が完成した後は、当日に撮影した写真をスライドにまとめ、活動の振り返りをしました。

終了後は「とても楽しかった。」「空き家が改装されるとこんな楽しい活動ができるようになるんだ。」などの感想をいただきました。

今回の活動は、空き家問題を知ってもらう一つのきっかけになったのではないかと思います。

11月13日(日)、第25回さら山時代祭が開催されました。本校から普通科2年生が行学地域PJの一環で、子ども・教育分野の生徒4名が当日 、佐良山公民館(津山市平福)で焼き芋と コーヒーの販売のお手伝いを行いました。

また、事前に観光・産業分野の生徒が地域の方と相談しながら、メニュー表を手作りしました。

当日は雨天のため 時代行列は中止となりイベント規模も縮小され、屋外での模擬店と、公民館内のバザーや過去の時代行列のパネルの展示が行われました。

生徒たちは、公民館の隣で収穫されたサツマイモをダッチオーブンで焼く係と、テントで接客する係に分かれて手伝いました。雨が降り肌寒かったので、焼き芋は時間までに完売しました。

コーヒーは、メニュー表に美味しさを伝えるための宣伝(ハンドドリップで淹れるということや豆の種類など)が足りなかったためか、売れ行きは今一つでした。

メニュー表作成時に、アピールポイントをしっかり押さえなければ、商品の売れ行きに影響が出るということがわかりました。

佐良山地域の方々との交流が今回で3回目となり、大人の方と世間話をしたり、子どもたちと話をしたりと、地域のみなさんが温かく受け入れてくださり、さらに今回は美味しい焼き芋をいただきほっこりしました。

来年も生徒たちに来てほしいという声もかけていただき、とてもうれしかったです。1年間、ありがとうございました。

11月8日(火)、12月に控えた発表会に向けて、これからはただひたすらに編集作業を進めていきます。

生徒たちが作業していく中で、「もっとこうしたい」「これってどうやるんだっけ」と出てくる声に、榎田先生や太田先生が真摯に対応してくださいました。

作りたい動画の全体像もだんだん見え始め、細かい部分をこだわりたい気持ちが芽生えてきているようです。ペアで相談しながら、活発に活動できました。

発表会は、12月16日(金)を予定しています。

当日は、本校を会場として、講師の榎田先生や企業の代表の方を招いて、出来上がった動画を上映します。

11月6日(日)、城東地区で第1回令和作州城東むかし町が開催され、本校から食物調理科2年生の行学有志が参加しました。

今年度の行学のテーマを「城東地区の活性化」として取り組んでいるチームが、フィールドワーク中、早瀬豆腐店に立ち寄った際、店主の方が城東地区のことや早瀬豆腐店について詳しく説明してくださいました。

その後、東高の豆乳プリンを持参したところ、貴店のプリンとはレシピが異なるとのことで、興味を持ってくださいました。

そして、11月6日に行われる「作州城東むかし町」に出店しようということになりました。衛生管理上、本校で作って持っていき保冷することが難しいので、東高レシピで早瀬豆腐店さんが作ってくださりコラボ商品が完成しました。

当日は、津山城東とうふ茶屋 早瀬豆腐店(津山市東新町)の店頭で、プリン62個の販売とお店の手伝いも行いました。

イベントのため大変忙しい店内外において、笑顔と共に高校生の元気をお客様に感じていただけたと思います。地元の方や東高の先輩方からも声をかけていただきました。

最後に、突然の訪問からコラボ商品の作成まで発展させてくださった早瀬豆腐店の店主様、スタッフの皆さまには心よりお礼申し上げます。

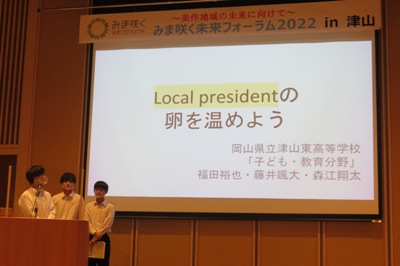

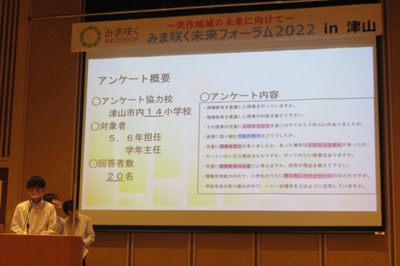

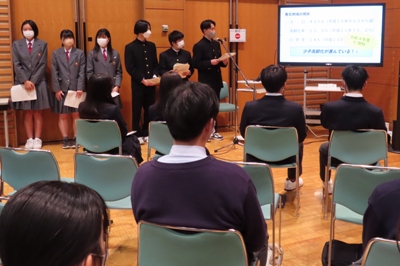

10月23日(日)、みま咲く未来フォーラム2022 in 津山(岡山県美作県民局主催)がザ・シロヤマテラス津山別邸コンベンションホール鶴山(津山市山下)で開催されました。

フォーラムの初めに、地元企業の方の講演があり、これまでの経験や地域への思いをお聴きし、改めて地域とつながる大切さ、自分で 活動をして体験してみることの大切さを実感しました。

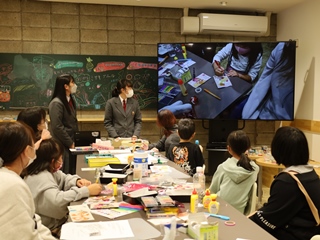

地元高校生による活動発表では、本校から、行学で活動している普通科2年教育分野の3名と、夏に開講された四校連携講座「地域創生学」の受講生1名が発表しました。

津山四校連携講座は各校の代表者5名の発表でした。本校からは教育分野担当の馬場千裕さん(普通科2年)が、フィールドワークからの学び、地域の人とのつながりを通して学んだことを発表しました。

生徒たちは久しぶりの再会で、ぎこちなさもありましたが、みんなでカバーして堂々と発表できました。

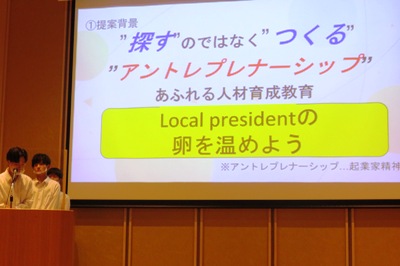

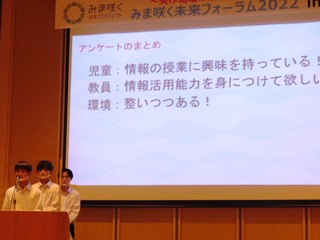

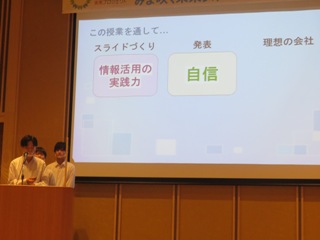

本校の行学発表では、「Local presidentの卵を温めよう」と題して、教育分野担当の福田裕也さん、藤井颯大さん、森江翔太さんが参加しました。

ICTが導入された教育の世界で、いかにして情報を得て、さらに、それをどう使っていくか、また地域に戻りたいと思える仕掛けについて考えた内容を発表しました。

提案作成のため、アンケートを取ったり、指導案を考えたり、今後、教育を担っていく未来の一人として3人で考え、話し合ってきました。

発表練習を学校で重ね、当日は緊張しながらも舞台で堂々と自分たちの思いを伝えることができました。

質疑応答では、実際に自分たちがその授業を受けたら、戻ってきて起業しますかという質問に戸惑いながらも、地元を活気づけたいという気持ちを伝えました。

普段の学校生活では決して経験することのできない雰囲気の中で、探究活動の成果を多くの方に 聞いていただける貴重な機会となりました。今後も地域に根差した活動を考えていけるように頑張りたいと思います。

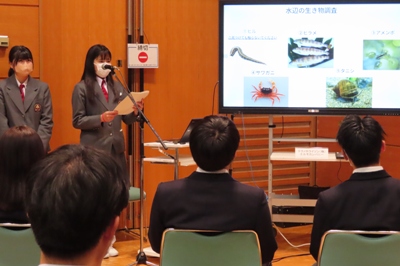

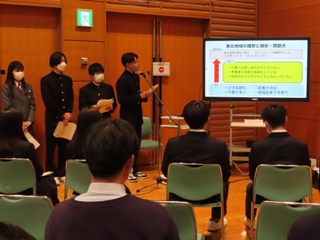

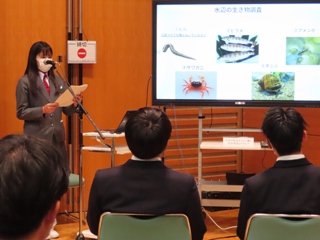

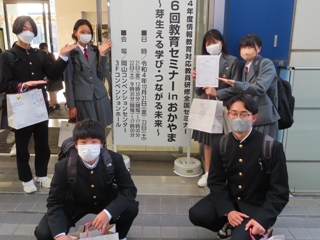

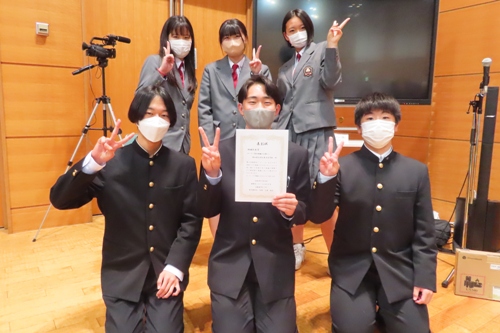

10月22日(土)、2022年度情報教育対応教員研修全国セミナー 第6回教育セミナーinおかやまー芽生える学び・つながる未来ーが岡山コンベンションセンター(岡山市北区)で開催されました。

本校から2年生行学の「子ども・教育」分野で活動している6名が「香北地域を元気に」という発表を行いました。

生徒たちは、行学の時間に行っている活動をスライドにまとめ、考査期間中で限られた時間の中、発表練習に取り組んできました。

当日は多くの観覧者が集まる中、発表の途中でクイズを取り入れ会場をわかせるなど、良い発表をすることができました。

発表後は、3名の講師の方々から講評をいただきました。質疑応答の場面では、自分たちの考えをはっきりと受け答えできていました。

この会に参加して、自分たちの取組みが認めてもらえた自信と、講評の中でいただいたアドバイスをもとに、さらにより良い活動ができるよう行学の授業により一層まい進していってほしいと思います。

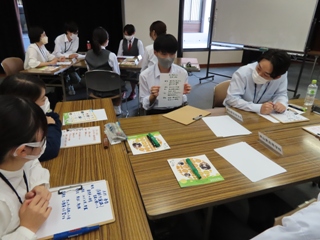

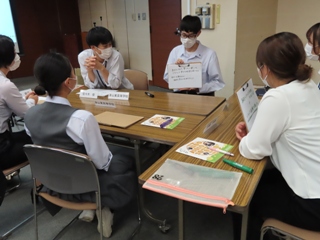

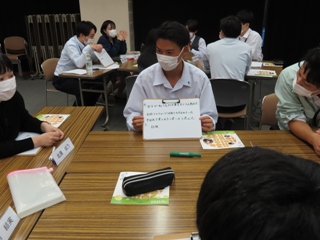

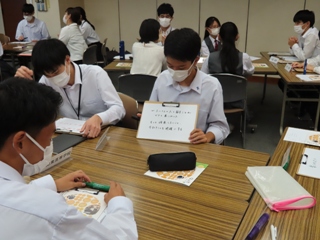

10月5日(水)、津山市役所の採用1年目職員の「職員第2部研修(市民及び学生とのワークショップ研修)」が市役所であり、本校の普通科2年生12名が参加しました。

NPO法人だっぴ代表の柏原拓史様を講師として、様々なワークショップが行われました。

生徒たちは、始めは緊張した様子でしたが、津山市役所の方が上手にリードしてくれたおかげで、段々と打ち解けることができ笑顔も多くなってきました。

最後には、自分の生き様をさらけ出し、自分の言葉で思いを伝える場面もありました。

終わった後に「楽しかった。」「もっと続けたかった。」などの感想が聞かれ、充実した時間だったことが伺えました。また、市役所の方と進路についての質問をする姿も見られ、自分の進路を考えるいい機会にもなりました。

今後は今日学んだことを活かし、学校のリーダーとして、様々な活動の中心になって引っ張ってもらいたいと思います。

上山地区(美作市)

上山地区(美作市) 知和地区(津山市加茂町)

知和地区(津山市加茂町) 城西地区(津山市)

城西地区(津山市) 香北地区(鏡野町)

香北地区(鏡野町)

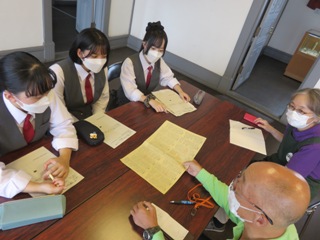

10月4日(火)、普通科2年生が行学地域プロジェクトの一環で今年度2度目となる校外研修(フィールドワーク)に出かけました。

今回のフィールドワークでは1回目の「地域を知る」という目的から、さらにレベルアップした「現在考案中の課題解決提案を深めること」を目的として実施しました。

上山地区は、前回、棚田のことを詳しく教えていただきましたが、今回は、「お山のおうちえん」で子どもたちとのふれあいを通して、地域の暮らしぶりや地域の方の声を生で聞くことができました。多くの人との交流を通して自分たちの考えの甘さやターゲットへの理解不足を実感しました。

知和地区では、11月開催予定のイベントの打合せを行いました。今まで校内で考えてきたことを実現するために、チラシの配布など細かい内容を詰めていきました。また、施設の下見もすることができ、具体的に活動が見えてきました。

城西地区は、本提案に向けて自分たちが今考えているポスターやパンフレットを、地域の方に見ていただき、地域に対する思いを聞いたり、アイディアをいただいたりしました。生の声を聞くことができる貴重な時間であり、とても有意義な交流ができました。

香北地区は、子ども・教育分野が参加しました。現地に出向き改めてターゲット層の子どもたちが暮らす場所、地域での活動内容、また、地区にどのような資源があるのかを確認することができました。自分たちの提案内容の修正を改めて行いたいと思います。

フィールドワーク後は、準備期間を経て11月末にすべてのグループが発表を行い、そこで選ばれた代表グループが全体発表を行う予定です。

フィールドワークにご協力いただいた地域の皆さま、本当にありがとうございました。2回実施させていただき、フィールドワークで得た情報を存分に生かして、地域の未来に少しでもつながる発表を目指しま す。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~