前日(現地時間火曜日)バンクーバーは大雪のため飛行機の欠航や大幅な遅れが出ていました。帰国便が出発するのか心配しましたが、1時間余りの遅れはあったものの、無事に日本に向けて飛び立つことができました。フライト遅延の影響で計画を一部変更しましたが、本日金曜日、全員が岡山へ帰ってきました。

2週間のカナダの生活は、楽しいこともたくさんありましたが、やはりそれだけではなく、言葉や文化の壁にぶつかりながら大変なこともたくさんありました。生徒たち全員が頑張って それを 乗り越えてきました。

これからの生徒たちの更なる成長と活躍が楽しみでなりません。日々の学校生活や学業を頑張り、もっともっと広い世界を見て、一人ひとり個性溢れる未来を切り拓いてくれることを願っています。

研修の現地レポートもこれにて終了となります。残念ながらここでは伝えきれなかった生徒たちの頑張りがたくさんあります。是非また本人たちと直接色んな話をしていただけたらと思います。ありがとうございました。

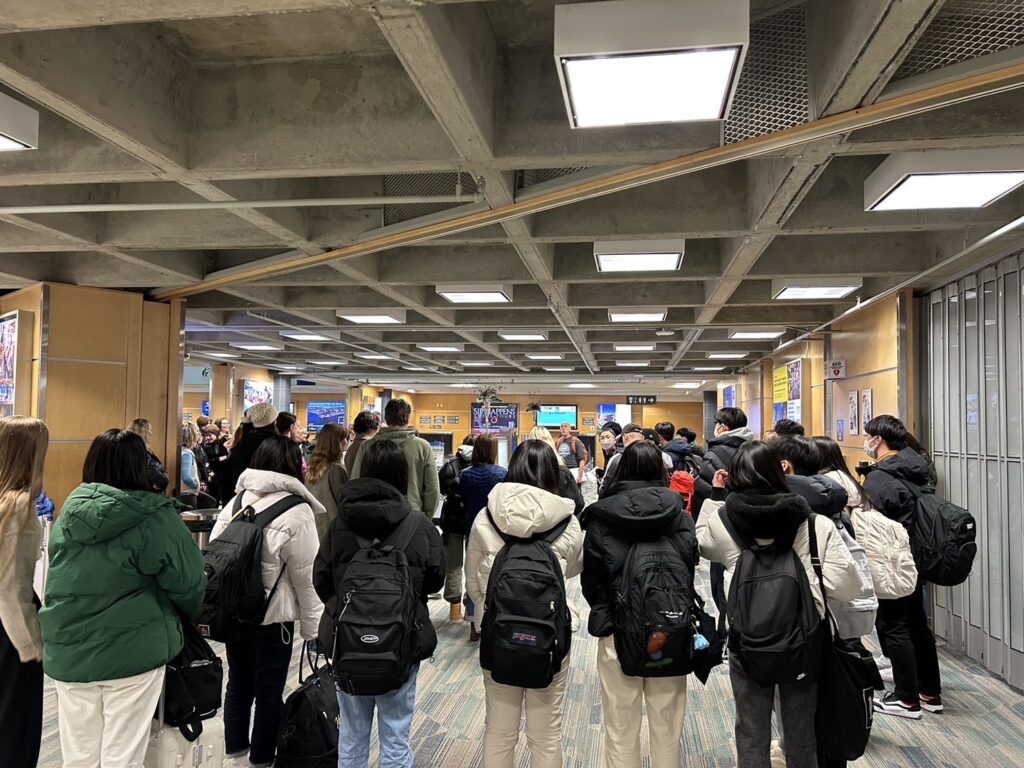

YVR

YVR 成田到着後のバス

成田到着後のバス 岡山空港

岡山空港 Vancouver 最後の時間

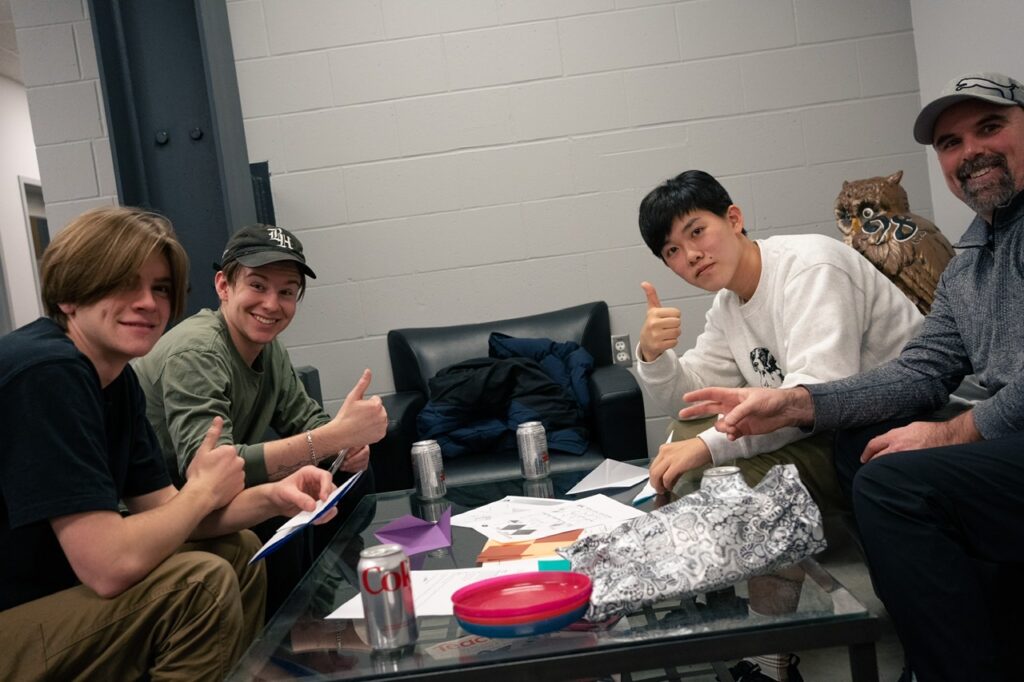

Vancouver 最後の時間

本日(現地時間火曜日)は、UBCでの最後の研修を予定していましたが、大雪のため残念ながら休講となりました。バスもなかなか動かず、昼頃からやっと少し動き出した状況でした。(写真は昼前のダウンタウン近辺の様子です)

UBCで受けてきた講座のまとめができず、バディたちにも会えなかったのは残念ですが、少し身体を休めて、ホストファミリーやペアの生徒との時間を過ごしています。

明日は早くもカナダを離れます。雪の関係でフライトにも影響があるかもしれませんが、その時の状況次第ですので、無事に日本に帰ることができるよう願い、今できる準備を進めています。

日曜日に降った雪の影響を心配していましたが、月曜日も無事に全員UBCへ元気に登校し、研修を受けました。午前中はコミュニケーションの講義を受け、午後からはUBCのバディと共にバスに乗ってダウンタウンの散策に出かけました。明日(現地時間火曜)はさらに雪が積もることが予想されており、その時の対応や、出国時の準備について、説明を聞きました。

明日は最後のまとめとしてプレゼンテーションを行います。生徒たちはここまで現地の先生やUBCのバディたちと共に、英語研修を頑張ってきています。明日の天気がどうなるか分かりませんが、安全に気をつけて、これまでの学びの振り返りとこれからの課題を見つけられることを願います。

火曜日はホストの生徒たちと共にスクールバスに乗り、Sovereign Lake Nordic Centreにてスノーシューを体験しました。雪山初心者でも楽しめるアクティビティで、ホストの生徒たちとの会話を楽しみながら雪景色を堪能しました。スノーシューが終わった後は多くの生徒たちがそのまま雪景色の中でランチタイムを楽しんでいました。

本日のアクティビティの最後にはスクールバスの運転手さんに大きな拍手で感謝を伝え、またそれぞれがホストの家へと帰っていきました。

明日はバンクーバーへ向かいます。

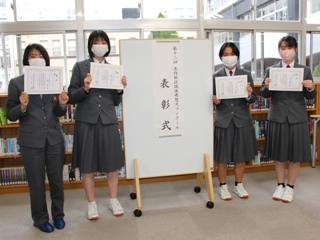

12月13日(火)、津山高校図書館にて、第12回美作地区読後感想文コンクール(岡山県高等学校教育研究会学校図書館部門美作支部主催)の表彰式が行われました。

本校では、読書を通して人生を豊かにしていくために、毎年夏に、1・2年生が読書感想文に取り組んでいます。校内選考を経て、毎年、美作地区読後感想文コンクールに応募してきました。

今年度は、応募した生徒のうち、4名が入賞し、表彰を受けました。

最初に、入賞者一人ひとりの作品について講評があり、生徒たちは熱心に耳を傾けていました。

続いて、表彰がありました。一人ずつ前に出て、緊張した面持ちで、表彰状と副賞(図書カード)を受け取りました。

最後に、受賞者を代表して、黒田暖乃さんが受賞の言葉として、感謝の気持ちとともに、今後も読書に励んでいきたいという決意を述べました。

生徒たちは、身の引き締まる時間を過ごすことができました。

これからも、本校の生徒たちが、読書に親しんでほしいと願っています。

【本校からの入賞者】

<最優秀> 『向き合って生きていく』

黒田 暖乃 (食物調理科2年)

<優 秀> 生きるとはー『プラヌラ』を読んでー

千後 天羽 (普通科1年)

<佳 作> 大切なこと

谷 希乃香 (食物調理科2年)

<佳 作> 魔女

下山 小遥 (普通科2年)

12月13日(火)、第2回PTA役員会を行いました。当日は36名の役員の方が参加してくださいました。

今回の役員会では、PTA会長の小川さんよりPTA行事、活動の中間報告をした後、学校からの近況報告を行いました。

今年も新型コロナ禍でPTA活動に制限はありましたが、奉仕作業にも多くの方が協力してくださり、PTA新聞も予定通り発行することができました。

今後も、保護者の方と教員が協力して活動を進めていきたいと思います。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~