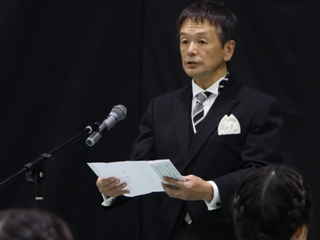

10月27日(金)、SNSの正しい使用方法や薬物の危険性などを学ぶために、津山警察署生活安全課の幸田吉夫先生をお迎えして、ネットモラル・薬物乱用防止講演会を開催しました。

生徒たちは幸田先生の講演を聞く中で、大半の生徒が使用しているSNSの使い方を間違えてしまうと危険なことにつながることを再認識しました。

また、薬物についても実際に薬物乱用をしてしまうとどうなってしまうのかなどをお話しいただき、「絶対に使用しない」と強い意志を持つとともに正しい知識を身に付ける良い機会となりました。

講演後の質疑応答では積極的に手をあげて質問を行う生徒もおり、生徒一人一人がネットの使い方や薬物について深く考えることができました。

10月23日(月)、看護科3年生は人体と看護(微生物)の授業において、感染症患者及びその周囲の人に対する差別の特徴と、差別や偏見がなぜ生まれるのか、そしてどのように向き合っていけば良いのかを学ぶことを目的とし、『私たち一人ひとりができること ~当事者意識をもって考えるコロナ差別~』というドラマを視聴しました。

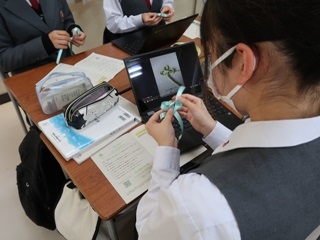

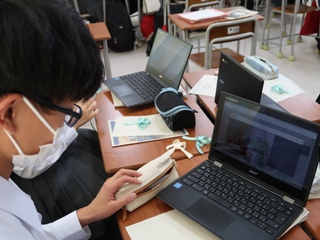

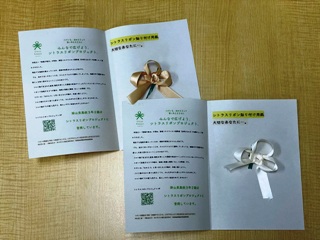

ドラマ視聴後、 生徒たちはドラマに登場していたシトラスリボンプロジェクトの想いに賛同し、シトラスリボンを作成し大切な人へプレゼントすることにしました。

シトラスリボンプロジェクトとは、コロナ禍で生まれた差別、偏見を耳にした前田 眞先生(愛媛大学社会連携推進機構教授)、甲斐朋香先生(松山大学法学部准教授)【「ちょびっと19+」共同代表】が発起人となったプロジェクトです。

愛媛特産の柑橘にちなみ、シトラス色のリボンや専用ロゴを身につけて、「ただいま」「おかえり」の気持ちを表す活動を広めています。 リボンやロゴで表現する3つの輪は、地域と家庭と職場(もしくは学校)です。

実際に作ってみると、思った以上に難しく何度も何度も結びなおしましたが、リボンを贈りたい人のことを考えながら、心を込めて作ることができました。

今回の活動への参加を機に、新型コロナウイルスをはじめとしたあらゆる感染症などへの差別や偏見をなくし、地域のだれもが「ただいま」、「おかえり」と、言い合えるまちづくりに参加していこうと思います。

10月20日(金)、津軽三味線民族音楽ユニット「あべや」による「津軽三味線コンサート」を、本科生(1~3年生)全員で鑑賞しました。

今年度の芸術鑑賞会は、本物の音楽に触れることを通して豊かな感性を育むことを目的として行われました。

「あべや」の中心となる阿部金三郎さん、銀三郎さんは、全国コンクールの優勝経験を持つ実力派の津軽三味線奏者です。迫力のある演奏と、巧みなトークに魅了され、生徒たちは密度の濃い充実した時間を過ごすことができました。

オープニングでは、あべやの皆さんと本校3年生4名が白狐の面をかぶり、和風の怪しげな調べととともに客席の間を通って入場しました。続いて、舞台上での金三郎さん銀三郎さんと出演した生徒たちとの、トークやパフォーマンスを楽しみました。

「曲弾き合戦」では、生徒たちからリクエスト曲を募り、沖縄民謡からポップスまで多様な曲を津軽三味線で即興演奏をしてくださり、圧倒されました。リクエスト曲の沖縄民謡では、沖縄出身の本校教員の歌と津軽三味線との、夢のコラボレーションも実現しました。

また、「牛深ハイヤ節」では、みんなで「サーッサヨイヨイ」、「ヨイサーヨイサー」と合いの手を入れ、会場全体が一体感に包まれました。

その後の生徒参加コーナーでは、12名の生徒たちが舞台上に上がり、銀三郎さんや本校教員とともに「ソーラン節」を踊って、大いに盛り上がりました。最後に、圧巻の「津軽じょんがら節」の演奏があり、鳴りやまない拍手の中、アンコールにも応えてくださいました。

公演時間の90分間はあっという間に過ぎ、 考査の疲れも吹き飛びました 。2学期中間考査最終日の午後に、素晴らしい邦楽エンターテイメントを堪能し、心豊かなひとときを過ごすことができました。

10月13日(金)、今年度2回目の防災訓練を実施しました。

今回は、無線機を使用しての報告や分散避難など、様々な報告方法や避難方法を実践しました。

緊急地震速報で訓練を開始し、速報が出されたら、頭の保護の目的で机に下に入ります。地震発生に伴い、机が動くことがあるので、しっかり机の脚を持つことを指導しました。

本部による被災状況の確認では、各HRに設置されている無線機を活用しました。

今年も災害看護を学んでいる専攻科生は、授業の一環として参加しました。避難指示からわずか2分ほどで避難も完了しました。

「お」さない、「は」しらない、「し」ゃべらない、「も」どらないに注意しながら、全生徒・教職員を含め、約630名が訓練しました。

避難完了後、消防署の方より、消火器について説明をいただき、本校の自衛消防組織の消火班が中心となり、消火訓練を実施しました。

周囲の人々に大きな声で「火事だ!!」と知らせ、初期消火にあたります。消火器の安全ピンを抜き、ホースを火元に向けて構えたら、レバーを握り、徐々に火に近づいていきます。しかし、自身の身長を超えるような火柱なら、無理はせず避難することが大切であること、また、風上から、火の根元を狙って、噴射させることが大切であると教えていただきました。

講評では、落ち着いて静かに移動できていたことを評価していただきました。 また、共助の大切さについても教えていただきました。

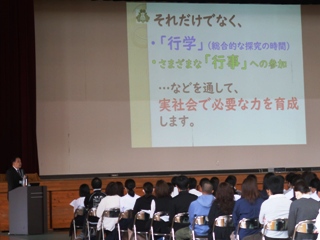

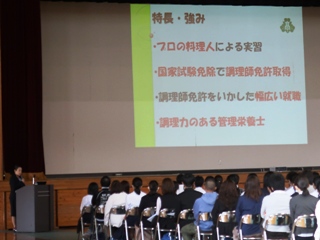

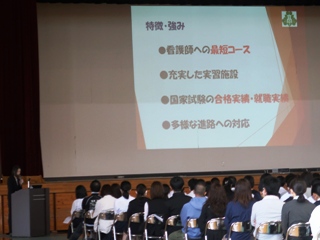

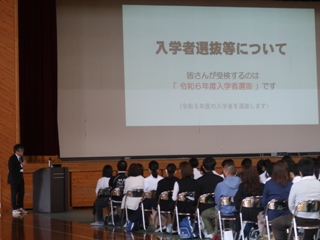

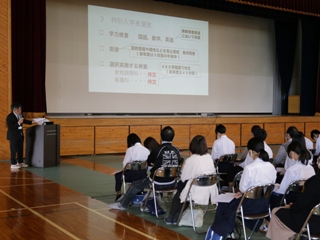

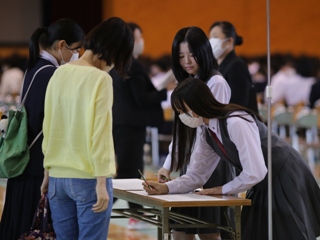

10月7日(土)、中学3年生を対象とする学校説明会を開催し、中学生・保護者合わせて300名以上の参加者が来校しました。

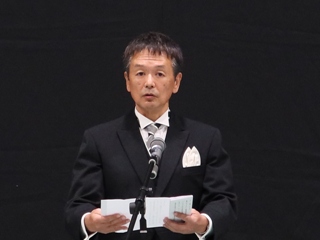

開会の挨拶では、安東校長と生徒会長から津山東高校の魅力や特徴についてのお話がありました。

その後、3つの学科(普通科・食物調理科・看護科)や入試についての説明を担当者が行いました。

また、各学科の生徒による学校生活についての発表では、それぞれ学科の特色ある講座や学校生活の具体的な様子などを伝えてくれました。

今回の学校説明会では、在校生がスタッフとして受付や会場整理・案内で活躍してくれました。

さらに寮の見学で本校の施設を知ってもらったり、部活動の見学で多くの中学生に活動の様子を見てもらったりすることができました。

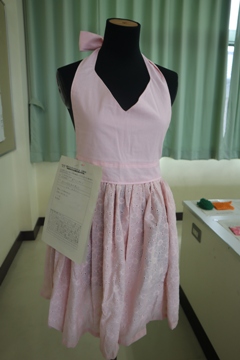

開式前、専攻科1年生が継灯生へコサージュを付けてあげました。

10月5日(木)に第58回継灯式が行われ、看護科2年生が決意を新たにしました。

昨年度より、ナースキャップを授かる戴帽式から継灯式に改め、看護の精神を引き継いでいます。

ナイチンゲール像が手にするキャンドルから受け継がれた灯火を生徒一人一人、小林看護科長から受け取り、壇上に整列しました。

厳かな灯火が煌めく中、「忠実に医師の任務を助け、私の手に委ねられた人々の幸福のために身を捧げます。」と、ナイチンゲール誓詞を唱和しました。

安東校長より、「看護実習を通じて、確かな知識と技術を身に付け、将来立派な看護師として活躍してくれる事を期待します。」と激励を受けました。

生徒を代表して、山本凌衣奈さんが「患者様にとって最適な看護が提供できるように、実りある実習にしていきたいです。また、一人はみんなのために、みんなは一人の為に、クラスで互いに支え合い困難を乗り越え、たくましく成長していきたいです。」と謝辞を述べました。

生徒たちは11月6日から3週間津山市内の4病院での実習に臨む予定となっています。

9月15日(金)に看護科2年生、29日(金)に食物調理科・普通科2年生が、ミニ・ビブリオバトルを図書委員会主催のホームルーム活動として行いました。

このビブリオバトルとは、「人を通して本を知る。本を通して人を知る。」ことを目的とした、コミュニケーションゲームです。今回は、一人2分間のミニ・ビブリオバトルの形式で行いました。

前半は、4人の小グループに分かれて、本を紹介し合いました。

後半は、各グループから一人ずつ選ばれた代表者が全体への発表を行い、一番読みたくなった本(チャンプ本)をクラス投票で決定しました。

生徒たちは、和やかな雰囲気でお互いに持参した本を見せ合いながら、楽しい時間を過ごしました。そして、どのクラスでも、代表者の熱の入った発表に、大いに盛り上がりました。

これからも、読書に親しんでいってほしいと願っています。

《2年生のチャンプ本》

📕2年1組「箱庭図書館」 乙一 著 (集英社)

📕 2年2組「漢道(おとこみち)」 コムドット ひゅうが 著(講談社)

📕 2年3組「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」 汐見夏衛 著(スターツ出版)

📕 2年4組「僕の世界は、ずっと君だった」 騎月孝弘 著(ポプラ社)

📕 2年5組「余命3000文字」 村崎羯諦 著(小学館)

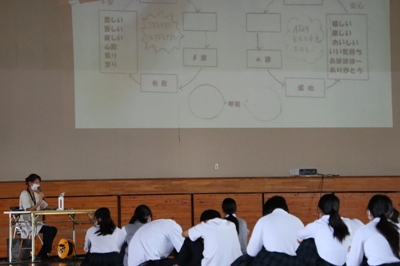

毎年、生徒がストレスとの向き合い方を学び、学校生活によりよく適応していく力を身につけることを目的として、1年生対象の教育相談講演会が行われています。

本年度は9月29日(金)、 本校スクールカウンセラーの矢萩小百合先生に「心と体のパワーアップ」と題して、不安を安心に切り替える方法について講演していただきました。

まず、「不安サイクル」と「安心サイクル」では脳内でどのような変化が起きているのかを学び、次に「不安サイクル」から「安心サイクル」に切り替える方法として、笑顔の大切さ・腹式呼吸・プラス思考への転換の方法などを教えていただきました。

生徒たちはメモを取るなどして熱心に耳を傾けていました。

講演会終了後、生徒代表から「先生に教えていただいた不安を安心に変える方法を今後の生活の中で実践していきたいと思います。」とお礼の言葉が述べられました。

生徒の感想文には「自分の気持ちは自分でコントロールしなければならないことがわかった。」「試合前などで緊張したときは腹式呼吸をしようと思った。」など、講演で聞いた内容を実践していこうという前向きな考えが多く見られ、ストレスを抱えながら高校生活を送っている生徒たちにとって有意義な講演会となりました。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~