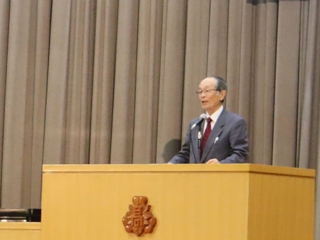

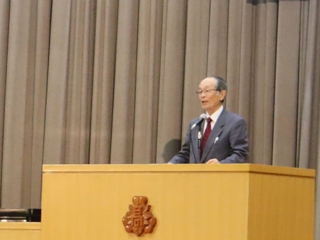

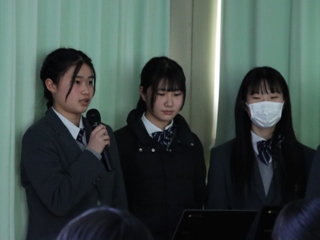

2月28日(金)、同窓会入会式を行い、本年度卒業を迎える3年生188名を新入会員として迎えました。

大山同窓会長より、新入会員に歓迎の言葉をいただき、代表者に入会記念品として、PTAと合同で卒業証書カバーが贈られました。

事務局より令和7年3月卒代議員が紹介され、令和8年1月3日に開催予定である同窓会総会・懇親会(会場:津山鶴山ホテル)などの連絡は、代議員を通じて行われることが伝えられました。

2月28日(金)、同窓会入会式を行い、本年度卒業を迎える3年生188名を新入会員として迎えました。

大山同窓会長より、新入会員に歓迎の言葉をいただき、代表者に入会記念品として、PTAと合同で卒業証書カバーが贈られました。

事務局より令和7年3月卒代議員が紹介され、令和8年1月3日に開催予定である同窓会総会・懇親会(会場:津山鶴山ホテル)などの連絡は、代議員を通じて行われることが伝えられました。

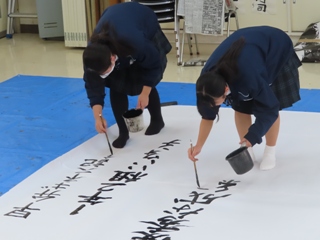

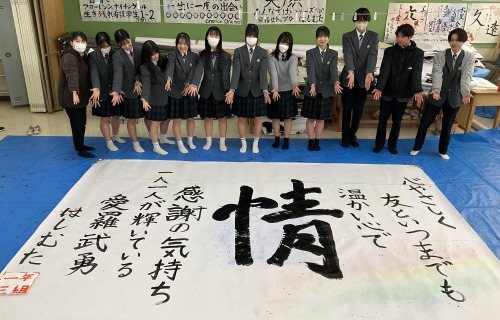

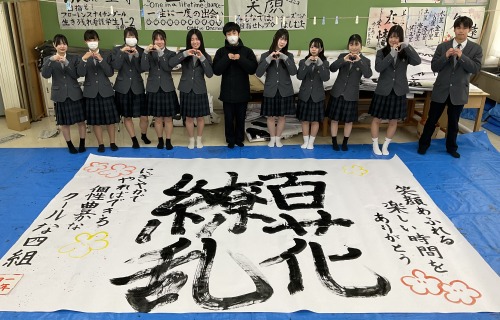

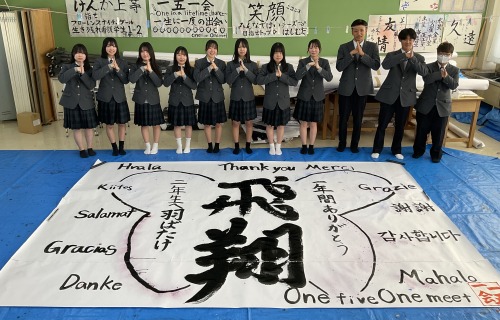

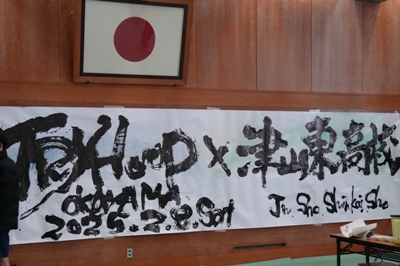

芸術・書道選択者は、1年間の集大成として、書道パフォーマンスを行いました。3学期の週5回で各クラス思い想いの作品を制作しました。使う曲や言葉の担当を決め、クラスで分担しながら創り上げていきました。

実際に書き始めてみると、パフォーマンス用の大きな用紙に初めて書くので思った以上に時間がかかり、曲内に収まりきらなかったり、構成に詰まったりと苦戦していましたが、最後は各クラス素敵な作品を仕上げることができました。

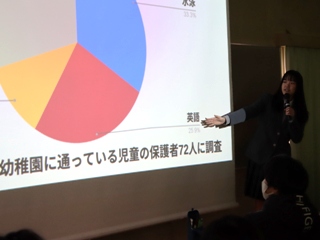

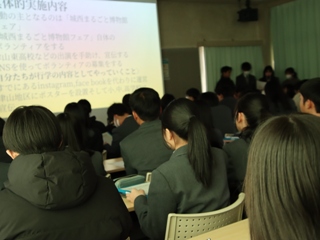

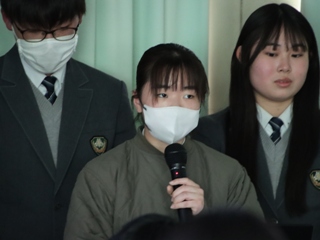

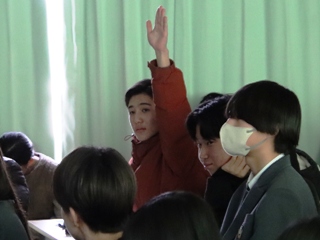

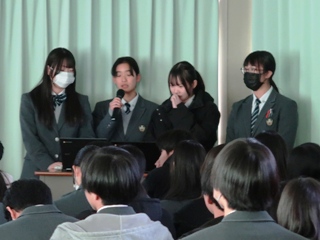

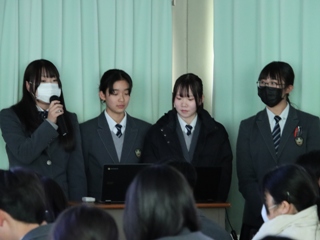

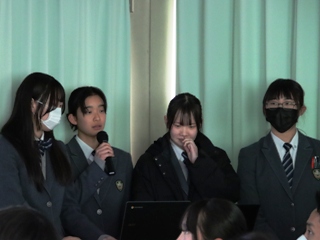

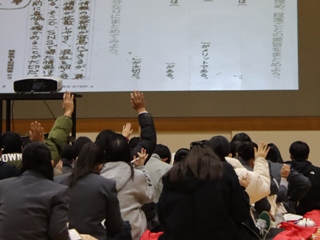

2月18日(火)、普通科1年の行学 SIM津山プロジェクトの新事業全体発表会が行われ、各分野からの代表班が他の普通科1年と地域コーディネーターの方々に向けての発表を行いました。

発表の生徒は分野ごとにフィールドワークに出かけた内容を踏まえ、高校生らしい視点から考えた事業内容を発表しました。

聞いている生徒からは質疑応答が飛び交い、良い雰囲気で発表が行われました。

地域コーディネーターの方々からは「問題の発見から解決のサイクルはしっかり考えられていたので、そこからもっと課題を数値化するなど深堀りしつつ、自分たちの個性を出せるようになってほしい。」と、アドバイスをいただきました。

最後に生徒代表が地域コーディネーターの方々へお礼を述べました。

今後は発表会の反省を踏まえながら1年間の振り返りを行い、2年生の行学へとつなげていきたいと思います。

2月3日(月)~9日(日)、家庭クラブの行事である高齢者宅訪問を行いました。

家庭クラブ員の食物調理科1年、看護科1年、2年生全員、食物調理科3年が、高齢者の方へメッセージカードと食物調理科が作成したバレンタインにちなんだ内容のお菓子をプレゼントしました。

また、津山警察署の生活安全課に方とともに消費者トラブル注意喚起のリーフレットを渡しました。

校内でも日ごろお世話になっている先生方に手渡し、感謝を伝えました。

今回の活動を通して、地域の高齢者の方と交流を深めることができました。

2月8日(土)雪が降る中、10月から普通科2年生の行学 地域プロジェクトの中で動き出した企画、トライフープ東高DAYがついに開催されました。

前日から雪が降り積もり心配される中、なんとか開催することができました。ここまで、トライフープの担当者とたくさん打ち合わせし、授業内で考え、全体発表を行い、学校内外でたくさんの活動を行ってきました。

昼休みに行っていた校内放送の成果もあり、当日は本校からおよそ150名が会場に足を運んでくれました。

会場では先着順で今回制作したオリジナルステッカーを配布し、来場者の方の思い出に残るように工夫しました。

併設の剣道場では来場者の方に5連のけん玉に挑戦してもらったり、風船ドリブルや紙風船リフティングをしてもらったりと生徒たちの考えた企画で楽しんでもらいました。

剣道場にマスコットキャラクターのトライプくんも来てくれて、さらに会場が盛り上がりました。

オープニングでは今回のプロジェクトリーダーの挨拶後、バスケットボール部VS一般の方でフリースロー対決を行い、会場を盛り上げました。

ハーフタイムでは、本校書道部によるパフォーマンスで、トライフープへエールを送りました。

調理研究同好会は、今回のプロジェクトメンバーより依頼を受け、7種類の焼き菓子の販売を行いました。

大雪となり開催されるかどうか心配しましたが、応援に来られた方や本校生徒など多くの方にお買い求めいただき、初めて本校のパウンドケーキを食べられた方は、「美味しかった。」と言ってもう一度買いに来てくださり、大変好評でした。

生でプロバスケットボールチームの試合を見ることができ、イベント自体も盛り上げることができ、満足のいくイベント企画となりました。学校内外含めて、たくさんの人に助けていただきながらこの企画を行うことができました。

雪で思うように観戦者数が伸びませんでしたが、貴重な経験になりました。ありがとうございました。

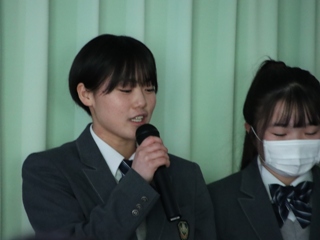

1月31日(金)、1年生の普通科・看護科を対象に、小論文や志望理由書の意義や書き方を学ぶ小論文講演会を行いました。

この講演会のねらいは、進学に対する意識を高め、この先自分たちが取り組んでゆくべき課題と解決の方法を身につけることです。

講師に 玉田真由美先生をお招きして、小論文とは何か、どのように書くのかというところを生徒たちに実践させながら、お話いただきました。

作文と小論文の違いから、小論文で書くべきポイントについて、ワークシートを用いながら説明くださいました。

小論文は、作文と異なり、自分の意見、説得力ある根拠、今後必要な対策・姿勢が求められるとのことでした。

生徒たちはワークシートで実際に小論文を書くための前段階の要約作業に取り組み、文章をまとめることの難しさを改めて実感しました。

最後に、生徒代表のあいさつでは、「1年生のうちから、小論文を書くための情報収集を積み重ね、3年生になった時の材料を蓄えたい。」とお礼の言葉を述べました。

1月31日(金)、2年生普通科と食物調理科、看護科の希望者を対象に小論文講演会を開催しました。本年も(株)学研教育みらい から玉田真由美先生にお越しいただきました。

小論文や志望理由書の意義や書き方を学び、進路実現に対する意識を高め、自分たちの取り組んでいくべき課題と解決の方法を身に付けるために行われました。

玉田先生から、志望理由書を書く上でのポイントや、これから何を意識して進路実現のために情報収集する必要があるのか、就職希望と進学希望、それぞれに合ったアドバイスをいただきました。

生徒たちは、資料にマーカーをひいたりメモを取ったりするなど、これからの進路実現のために真剣に話を聞いていました。

生徒代表挨拶では、玉田先生から教えていただいた「志望理由書を書く上での大事な考え方」をこれから身に付けていきたいとお礼と感想を述べました。

今後は講演会で学んだ志望理由書の書き方を活かして、実際に志望理由書を書き添削してもらいます。

また、3月5日には「3年0学期ガイダンス」として複数の大学の先生方にお越しいただき、大学生活や進路実現に向けてなどを学習する予定です。

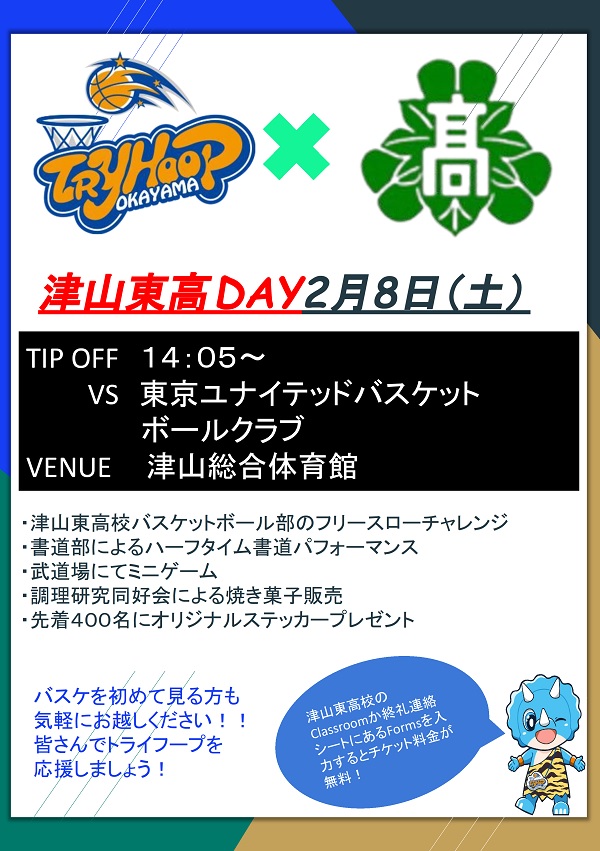

<トライフープ岡山さんとのコラボ企画について>

10月のフィールドワークで、globeさんに行かせていただいて始まった普通科2年生の地域プロジェクトから、学校総出のプロジェクトとして動き始めています。

企画の準備として、1月20日に津山総合体育館剣道場の視察に行ってきました。会場の広さを実際に確認して、いよいよやってくる本番が待ち遠しくなってきました。

ただいまポスター制作、記念シールの作成と活動も大詰めを迎えています。

本日からビラ配り、お昼休み放送大作戦も行っています。

<担当生徒より>

普通科2年生地域プロジェクト全体発表会で12月に発表した津山グループの企画がついに実施されます。

2月8日(土)、津山総合体育館(津山市山北)にて行われるトライフープ岡山の試合が東高DAYということで、津山東高校の生徒が専用フォームから申込みを行うと一緒に来場された方も無料で観戦できます。

併設の剣道場での様々な企画を考えており、また調理同好会お菓子販売などイベントもあります。ぜひご来場ください!!

ポスターのPDFはこちら

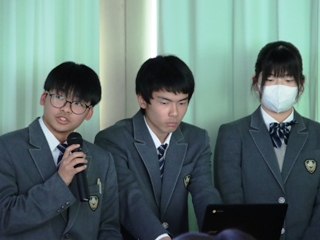

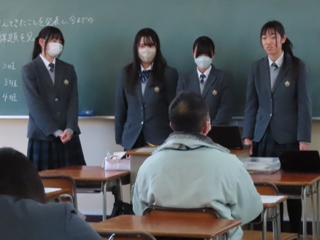

1月28日(火)、普通科1年生の行学 SIM津山プロジェクトの分野別発表会を行いました。

自分たちが考えた津山の活性化案などを津山市役所の方々の前で発表を行いました。

津山市役所の方々からは、高校生らしい目線に感心されつつ、専門家らしいするどい目線からのアドバイスなどをいただきました。

講師の方々におかれましては、お忙しい中ご来校いただきありがとうございました。

この経験を2月18日に行われる全体発表や、来年度以降の行学に活かしたいと思います。

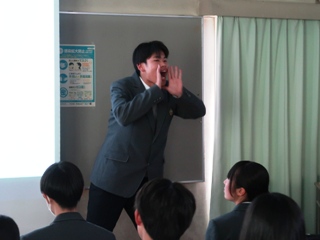

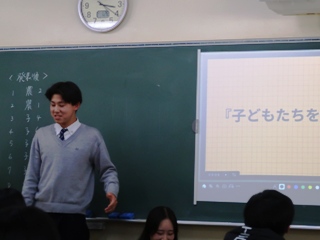

1月24日(金)、株式会社グローバルキャリア代表取締役 的場亮先生をお招きして、1年生の進路講演会を行いました。

今回の講演会は、食物調理科・看護科・普通科の全学科に対して、的場先生の「一点集中」の講演会を聞きました。

本講演会は、人生経験の豊富な方の体験に基づいた講演を視聴し、現在の自分の在り方、生き方についての自覚を深めるとともに、生徒一人ひとりの進路意識の高揚を図ることを目的に行いました。

今後、生徒が自身の進路達成に向けて、まず意識してほしいことを、動画などを効果的に使いながら、説明していただきました。特に、自分がやりたいこと、目指していることを諦めず、思い続けることの大切さを的場先生の熱いお言葉に添えて、話してくださいました。

的場先生の熱意溢れる話を一生懸命に聞きながら、メモを取り、何か学び取ろうとする姿が見えました。また、講演会の中で流された動画に感動し、涙を流す様子も見られました。

生徒代表が、的場先生にお礼の言葉を述べました。

「自分を支えてくれている人が家事や仕事などを家族のためにしてくれているのは当たり前ではないので、素直に大切な人に感謝をしたいと思う。」と素敵な挨拶で締めくくってくれました。