9月30日(金)、1年生を対象に思春期サポート講演会が行われました。講師は、本校のスクールカウンセラーの矢作小百合先生です。

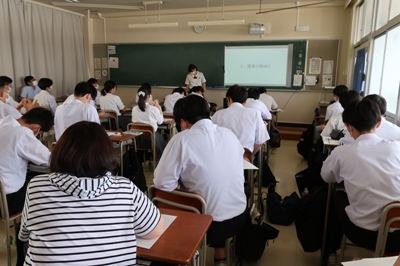

「思春期の心と体を理解し、メンタルヘルスをどうコントロールするか」を目的として、『心と体のパワーアップ』と題した45分間の講演でした。

人間の心と体には「不安サイクル」と「安心サイクル」があり、不安を感じているときに分泌されているホルモンや脳波が私たちの心にどのような影響をもたらすのかについて、わかりやすく説明していただきました。

また、「不安サイクル」から「安心サイクル」に切り替える具体的な方法も教えていただくことができました。

腹式呼吸法について、生徒たちは実際に体験しながらレクチャーしていただき、楽しみながら習得し、すぐに実践できる内容となりました。

心と体の仕組みを理解し、自分自身でコントロールすることの大切さを学ぶことができた講演会でした。

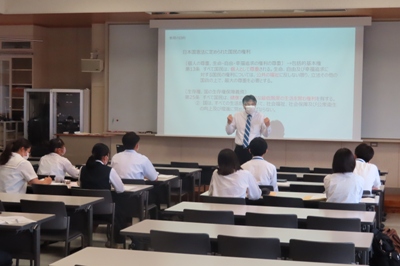

9月30日(金)、普通科2年生を対象に、一般社団法人大学イノベーション研究所所長 山内太地先生のオンライン形式による進路講演会を行いました。

内容は学習方法、大学と専門学校の違い、大学入試の方法などでした。

[生徒の感想]

・受動的な勉強ではなくて能動的な勉強をしようと思った。

・今まで志望校をずっと迷っていたので考えるきっかけになった。

・志望理由の参考になるよう、アドミッションポリシーなどを読もうと思う。

進路決定に向けて、やる気の出る講演内容でした。

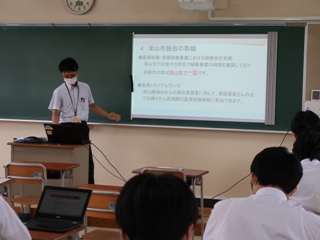

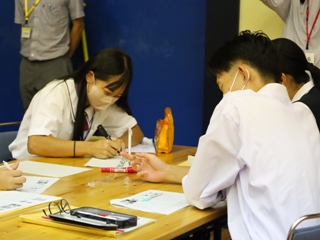

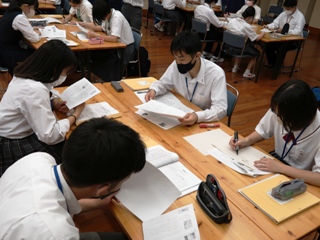

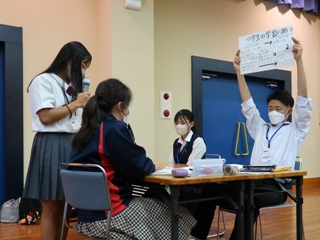

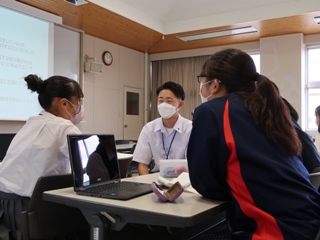

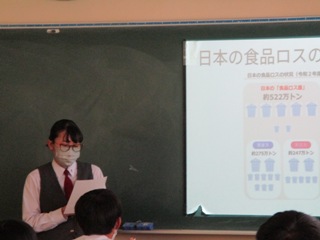

9月20日(火)、普通科1年生はまなびプロジェクトを終了し、次のプロジェクトとなるSIM津山プロジェクトをスタートしました。

SIM津山プロジェクトは様々な活動を通して津山の現状を知り、課題を発見し、よりよい地域にしていくためのアイデアをチームで提案するというプロジェクトです。

今回は、津山市役所の方々をお招きし、分散会という形でお話を伺いました。

生徒たちは10分野の内、自分のチームの分野について、どのような現状であり、市民生活がよりよいものになるようにどのような取り組みをされているかを教えていただきました。

生徒たちはメモを取りながら、真剣な眼差しで取り組んでいました。

会が終了した後には、伺った話を翌週からの分野分析にどのようにしてつなげていくかをチームで話し合う姿も見られました。

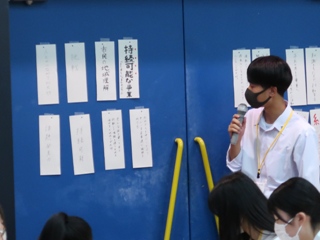

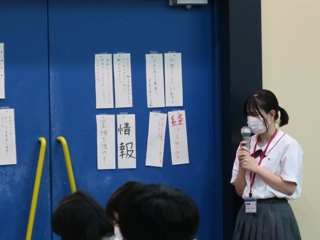

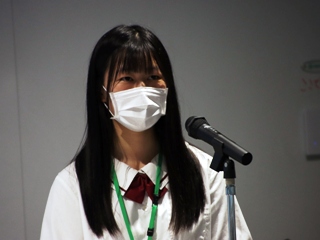

最後に、代表生徒が各教室でお礼の挨拶を行いました。

お忙しい中、多くの方々に来校していただき実際にお話を聞くことで、津山の実態を実感できる機会となりました。ありがとうございました。

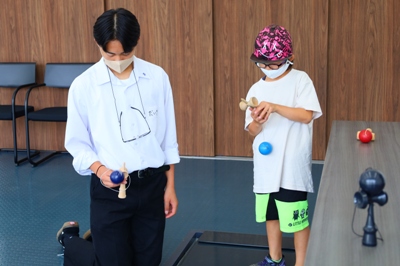

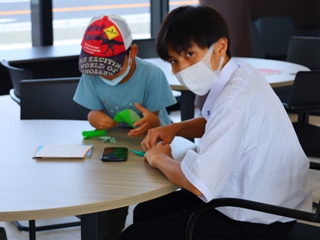

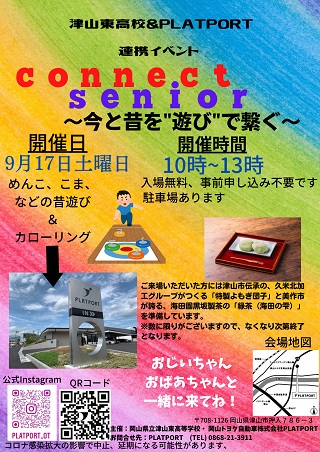

9月17日(土)に、行学地域PJで空き◯◯分野を担当している普通科2年生と、岡山トヨタ自動車株式会社で連携し、「connect senior」というイベントを実施しました。

「今と昔を遊びでつなぐ」をコンセプトに、昔遊びを通し、現代とは違う楽しさを地域の子どもたちに知って感じてもらうことを目的としたイベントです。

岡山トヨタさんが運営されているPLATPORT(津山市押入)という施設の使用可能なスペースを最大限活用し、めんこ・お手玉・かるた・けん玉・コマ・おりがみ、そして『カローリング』というニュースポーツなど、様々な体験コーナーを準備しました。

津山東高校生は参加者の小学生に対して、コマの回し方を実演したり、竹馬を支えながら乗り方を教えたり、一緒にかるたで対戦したりと、積極的に交流を深めていました。

この活動を通して、小学生に昔遊びの楽しさを伝えることができた他、高校生自身も多様な世代との関わり方を学ぶことができました。今後はさらに地域交流のために高校生として何ができるのか、考えを深めていく予定です。

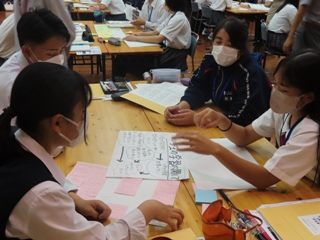

8月23日(火)、普通科1年生で行学「まなびPJ」のグループ発表会を行いました。

まなびPJでは、クラスを越えてグループを作り、実社会における様々な学問分野の価値や 学問間の関係を整理してきました。

その集大成である発表会で、生徒たちは緊張しながらも聞き手のニーズを意識し、堂々と発表をすることができました。 また、他のグループの発表を真剣な眼差しで聞いており、多様な視点から学びを深めることができました。

今後は、「SIM津山」という取り組みで市役所の方と連携し、地域の課題発見や課題解決に目を向けていきます。 行学基礎、まなびPJで深めた考え方や身に付けた技術を利用し、さらなる学びにつなげていきたいと思います。

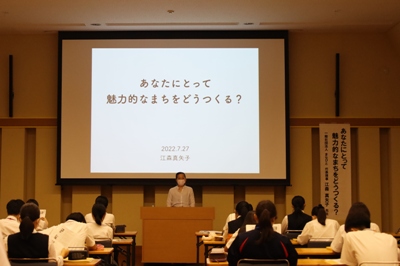

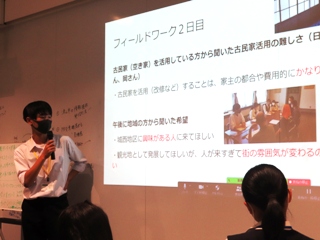

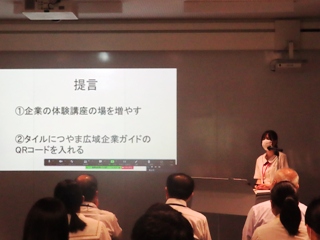

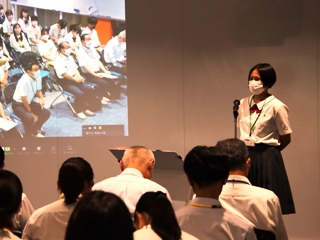

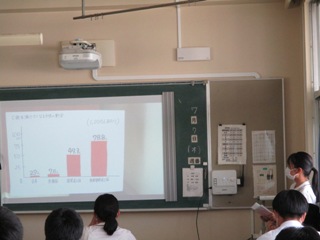

7月27日(水)~8月2日(火)の5日間、津山市内の県立高校四校(津山、 津山東 、津山工業、 津山商業 )による四校連携講座「地域創生学」が開講されました。この講座は、「産業」「観光」「医療・福祉」「教育・人材育成」の4分野に分かれ、津山市の課題に対して解決に向けた提言を行う集中講座です。

1日目は、開講式やグループエンカウンター、基調講演の後、各分野に分かれ津山市から現状の説明を受けました。

2・3日目は、各分野に分かれてフィールドワークなどを行い、4日目は、これまでの学び・体験から津山市への提言についてグループで話し合いをしました。

最終日は、各グループが提言書を作成し、その内容をまとめたスライドで成果発表会を行いました。フィールドワーク等でお世話になった方々にはZoomで参観していただきました。

質疑応答で活発な意見交換も行われ、短期ながらこの講座を通して生徒の成長がうかがえました。

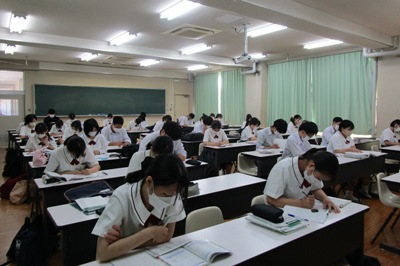

8月1日(月)~5日(金)の5日間、普通科・食物調理科3年生の希望者を対象に夏季学習セミナーを行いました。

具体的な学習計画を立て、長い学習時間を継続することで真摯に学習に向かう姿勢を身に付けることを目的としています。3年ぶりに感染症対策を講じながら、実施しました。

同じ目的に向かって努力している仲間から刺激を受け、5日間全力を尽くして頑張りました。自分の苦手な分野を克服したり、得意分野を伸ばしたりと、それぞれが計画した学習ができたのではないでしょうか。

最後に、この5日間頑張れたことを自信にして夏休み、2学期以降の学習につなげてほしいと願います。すでに総合選抜型入試のエントリーが始まったり、9月以降から出願をしたりと入試のシーズンは始まっていますが一緒に頑張りましょう。

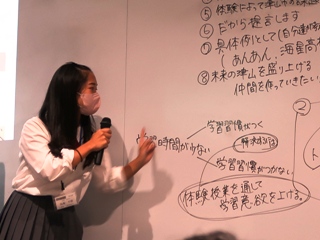

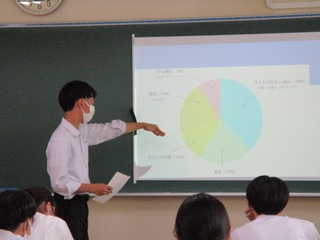

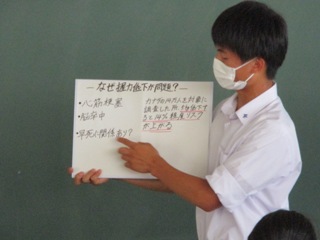

7月7日(木)・14日(木)、普通科3年生が行学 社会世の中プロジェクトの発表をクラスごとに行いました。

自分の進路に見合った分野を生徒自身が選択し、2年の3学期から3年の1学期にかけて、インターネットや書籍などから情報収集を行い、2分間という短い発表時間に合わせ要点をまとめるなどの発表準備を行ってきました。

生徒たちは短い発表時間に苦戦しながらも、1年生の頃からの経験と、それまでしっかり準備を行ってきたので落ち着いて発表できました。

聞き手の興味・関心を引く発表テーマや聞き取りやすい話し方などから生徒の2年間の成長が感じられました。

発表後はルーブリック評価シートを用いて自己評価を行い、他者評価はひと言コメントを記入した付箋を一人一人に渡しました。

発表は、よくまとめ上げられたものでした。

今後はグループディスカッションなども入れながら、今回探究した内容を活かし、さらに学びを深めていきます。

7月22日(金)、普通科1年生を対象に学部学科別ガイダンスを行いました。

今年は対面で17講座とオンラインで2講座が開講され、講義形式の講座を一人2講座を受講しました。

生徒たちは真剣な面持ちでメモを取りながら講師のお話に耳を傾けたり、質問をしながら実習に取り組んだりしていました。

行学で現在取り組んでいる「学びプロジェクト」と関連した学問分野について、考えを深められた生徒も多かったようです。今後の文理選択など、自らの進路を考える良い機会になりました。

7月13日(水)、四校連携講座の事前研修会「はたらくねっこ」が、津山圏域雇用労働センター(津山市山下)で実施され、本校から2年生9名が参加しました。

学生と社会人が年齢や肩書を超えて、和やかな雰囲気で交流をすることができました。特に研修会の前半に行われた自身の脳内円グラフを書くワークでは、学生や社会人ならではの意見も飛び出し、大きな盛り上がりを見せていました。

今後は、7月27日~8月2日の四校連携講座でフィールドワークや講演会を通して、課題を発見し、解決に向けて取り組んでいく予定です。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~