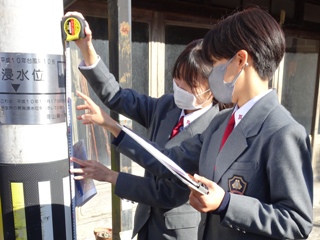

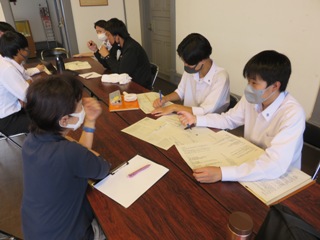

11月8日(火)、普通科1年生が校外研修に出掛けました。

SIM津山プロジェクトでこれまで考えてきた津山市の課題に対して、解決策を探すため、10グループに分かれて活動しました。

生徒たちは、実際に見たり体験することで、調べるだけでは学ぶことのできない新たな発見をすることができました。

どのグループも真剣な眼差しで活動し、メモを取ったり、積極的に質問をしたりする場面も見られました。

この校外研修の学びを踏まえて、今後は津山市の課題の解決策として、新事業の企画を作っていきます。

11月8日(火)、普通科1年生が校外研修に出掛けました。

SIM津山プロジェクトでこれまで考えてきた津山市の課題に対して、解決策を探すため、10グループに分かれて活動しました。

生徒たちは、実際に見たり体験することで、調べるだけでは学ぶことのできない新たな発見をすることができました。

どのグループも真剣な眼差しで活動し、メモを取ったり、積極的に質問をしたりする場面も見られました。

この校外研修の学びを踏まえて、今後は津山市の課題の解決策として、新事業の企画を作っていきます。

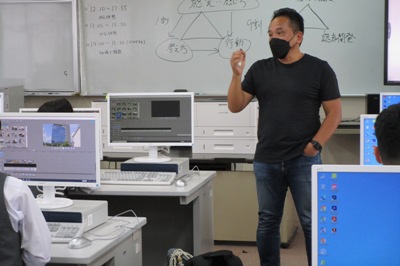

11月8日(火)、12月に控えた発表会に向けて、これからはただひたすらに編集作業を進めていきます。

生徒たちが作業していく中で、「もっとこうしたい」「これってどうやるんだっけ」と出てくる声に、榎田先生や太田先生が真摯に対応してくださいました。

作りたい動画の全体像もだんだん見え始め、細かい部分をこだわりたい気持ちが芽生えてきているようです。ペアで相談しながら、活発に活動できました。

発表会は、12月16日(金)を予定しています。

当日は、本校を会場として、講師の榎田先生や企業の代表の方を招いて、出来上がった動画を上映します。

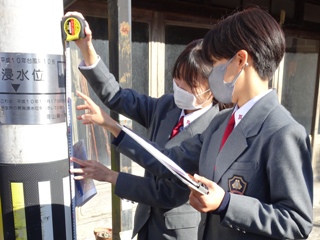

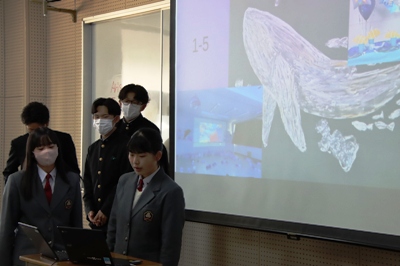

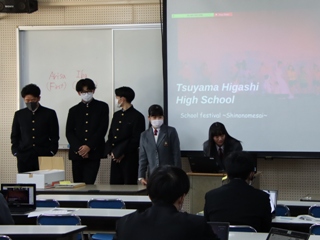

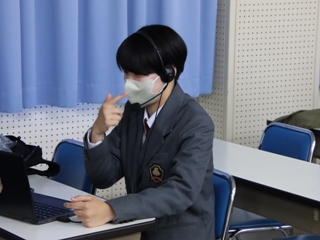

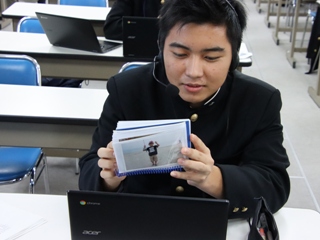

11月5日(土)、姉妹校であるケロウナ高校 (Kelowna secondary school:カナダ ブリティッシュコロンビア州)の生徒とオンライン交流を行いました。

参加した19名の生徒は12月にカナダのケロウナ高校を訪れる予定で、今回はその事前交流会となりました。

まず、本校生徒が9月に開催された学校祭(東雲祭)についてプレゼンしました。

その後は小グループに分かれてフリートークを行い、それぞれが自分の家族や趣味などについて話をしました。

生徒たちからは、「最初は緊張したが、時間が経つにつれコミュニケーションが取れるようになった。」「12月に彼らに会うのがもっと楽しみになった。」などの声を聞くことができました。

12月の訪問に続き、4月にはケロウナ高校の生徒さんが本校を訪れる予定です。

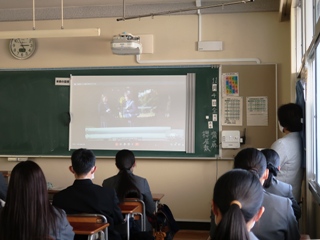

11月4日(金)、高校生のネットモラル・薬物乱用防止講演会を津山警察署生活安全課巡査部長 幸田吉生先生と、刑事第二課長 窪田裕文先生を講師としてお迎えし、各教室へオンライン配信で実施しました。

始めにネットモラルに関するDVDを視聴しました。内容は、なりすましによるメールでのやり取りでトラブルに巻き込まれるもので、その後、幸田先生から身近な例を挙げられ、注意がありました。

後半は、薬物乱用防止について窪田先生から、ご自身の経験談(薬物違反の検挙や逮捕など)を中心に、現実的なお話をしていただきました。

窪田先生からは、途中、質問があり、それに対して生徒が答えるというやり取りがオンラインで行われ、生徒たちは注意深く聞いていました。

ネットによるトラブルや薬物について正しい知識を理解し、適切な判断と行動ができる資質と能力を身に付けてくれたらと思います。

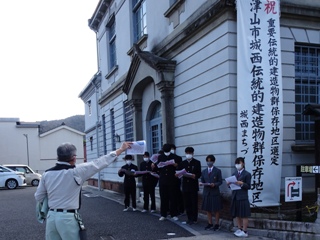

10月20日(木)、津山市長への提言を行いました。この提言は7月~8月に行った「四校連携講座~地域創生学~」で津山市内県立の四校が協力し、津山市を魅力的なまちにするために担当する分野でどのようなことが必要かを考え、作成したものです。分野の代表として、本校から2名の生徒が参加をしました。

初めは緊張した面持ちでしたが、堂々とした態度で津山市長へ提言内容を説明することができました。本校の生徒が学習時間と人口の増減のデータを用いた提言の説明を行った際、市長とデータについての意見を交わす等、活発な議論を行う姿も見られました。

最後に代表者が提言書を提出し、講座参加者の思いを津山市長に届けました。

生徒にとって、 四校連携講座で考えたことに対してのフィードバックを直接聞けたことで、大変貴重な学びになったと思います。

10月14日(金)、全職員や生徒の地震に対する意識の高揚と防災体制の推進、また、安全対策の見直しや学校施設等の改善箇所の検討を目的とし、第2回防災訓練を実施しました。

今年度も新型コロナウイルス感染対策を考慮し、2か所への分散避難としました。

緊急地震速報で訓練を開始しました。速報が出されたら、頭部の保護の目的で机に下に入ります。生徒の皆さんは、地震発生に伴い机が動くこともあるので、しっかり机の脚を持っています。

本部による被災状況の確認が行われ、避難指示が出されました。

「お」さない、「は」しらない、「し」ゃべらない、「も」どらないに注意しながら、全生徒・教職員を含め、約650名が避難することができました。

特に、災害看護を学んでいる専攻科生は、授業の一環として参加し、避難指示からわずか2分ほどで避難も完了することができました。

被災状況の確認や人数確認には各クラス等に配備している無線機を使用し、スムーズに確認ができました。

避難完了後、本校の自衛消防組織の消火班が中心となり、消火訓練を実施しました。

周囲の人々に大きな声で「火事だ!!」と知らせながら、初期消火にあたります。しかし、自身の身長を超えるような火柱なら、無理はせず避難することが大切です。

生徒たちは消防署員の方にご指導をいただきながら、消火に挑戦しました。

消火器の安全ピンを抜き、ホースを火元に向けて構えたら、レバーを握ります。姿勢を低く保ちながら徐々に火に近づいていき、風上から、火の根元を狙って、噴射させることが大切であると教えていただきました。

消火訓練をした生徒は、良い経験となった、今回はなかなかうまくできなかった、教えていただいたことを今後の参考にしたいなど様々な感想を述べました。

講評では、落ち着いて静かに移動できていたことを評価していただきました。

また毎年同じ内容の訓練とならないように、より実践的な訓練を計画し実施することで防災意識の向上につながるなどの助言もいただきました。

10月7日(金)、1・2年生(看護科2年生を除く)を対象にオンラインで小論文に関係した講演会を行いました。

学研教育みらい 玉田真由美先生より、1年生は文章の書き方について、2年生は志願理由書についてワークシートを使いながらお話を伺いました。

<1年生の感想>

小論文は、原因・影響を踏まえて何が必要かを考え、自分の意見を前向きに説明することが大切だとわかった。

今まで、解答欄にすぐに書いて何度も書き直しを繰り返すことが多かったけど、これからは時間をよく考えて、書きたいことをきちんと整理してから、よくわかるように書こうと思った。

今後は、1年生は課題作文、2年生は志願理由書を書き、講演の振り返りを行います。

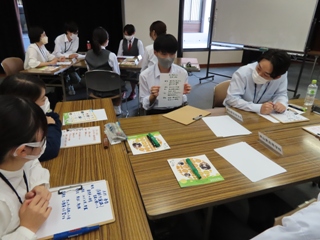

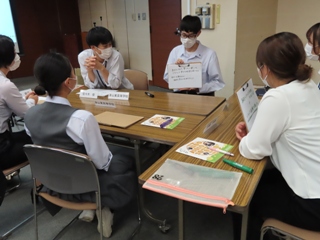

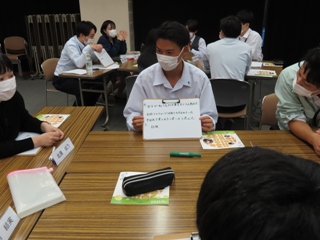

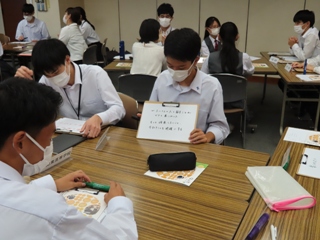

10月5日(水)、津山市役所の採用1年目職員の「職員第2部研修(市民及び学生とのワークショップ研修)」が市役所であり、本校の普通科2年生12名が参加しました。

NPO法人だっぴ代表の柏原拓史様を講師として、様々なワークショップが行われました。

生徒たちは、始めは緊張した様子でしたが、津山市役所の方が上手にリードしてくれたおかげで、段々と打ち解けることができ笑顔も多くなってきました。

最後には、自分の生き様をさらけ出し、自分の言葉で思いを伝える場面もありました。

終わった後に「楽しかった。」「もっと続けたかった。」などの感想が聞かれ、充実した時間だったことが伺えました。また、市役所の方と進路についての質問をする姿も見られ、自分の進路を考えるいい機会にもなりました。

今後は今日学んだことを活かし、学校のリーダーとして、様々な活動の中心になって引っ張ってもらいたいと思います。

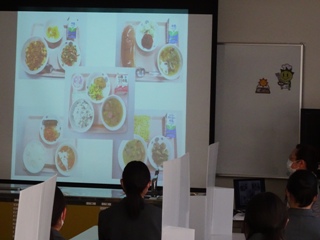

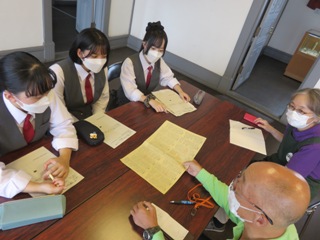

10月4日(火)、普通科2年生が行学地域プロジェクトの一環で今年度2度目となる校外研修(フィールドワーク)に出かけました。

今回のフィールドワークでは1回目の「地域を知る」という目的から、さらにレベルアップした「現在考案中の課題解決提案を深めること」を目的として実施しました。

上山地区は、前回、棚田のことを詳しく教えていただきましたが、今回は、「お山のおうちえん」で子どもたちとのふれあいを通して、地域の暮らしぶりや地域の方の声を生で聞くことができました。多くの人との交流を通して自分たちの考えの甘さやターゲットへの理解不足を実感しました。

知和地区では、11月開催予定のイベントの打合せを行いました。今まで校内で考えてきたことを実現するために、チラシの配布など細かい内容を詰めていきました。また、施設の下見もすることができ、具体的に活動が見えてきました。

城西地区は、本提案に向けて自分たちが今考えているポスターやパンフレットを、地域の方に見ていただき、地域に対する思いを聞いたり、アイディアをいただいたりしました。生の声を聞くことができる貴重な時間であり、とても有意義な交流ができました。

香北地区は、子ども・教育分野が参加しました。現地に出向き改めてターゲット層の子どもたちが暮らす場所、地域での活動内容、また、地区にどのような資源があるのかを確認することができました。自分たちの提案内容の修正を改めて行いたいと思います。

フィールドワーク後は、準備期間を経て11月末にすべてのグループが発表を行い、そこで選ばれた代表グループが全体発表を行う予定です。

フィールドワークにご協力いただいた地域の皆さま、本当にありがとうございました。2回実施させていただき、フィールドワークで得た情報を存分に生かして、地域の未来に少しでもつながる発表を目指しま す。

10月4日(火)、いよいよ本格的に動画制作がスタートしました。夏休み期間中取材してきた音声や写真を使い、まず動画編集ソフトの基本的な使い方を学びました。

今回から、榎田先生だけでなく、映像制作ディレクターの太田龍馬先生も指導に入られ、Zoomを通して遠隔で教えていただきました。

生徒たちの編集ソフトへの対応力が高かったこともあり、本来の予定よりも多くの使い方を学ぶことができました。

教えていただいてすぐに、写真に動きをつけてみたり、字幕を付けてみたり、楽しみながら編集する様子が見られました。

今後は、動画の完成度を高めていく作業が続いていきます。集中する場面が多くなりますが、発表の日まで頑張ります。