11月29日(水)、食物調理科3年生を対象に「政木信昭の料理教室」校長の政木信昭先生を講師としてお招きし、「懐石料理から学ぶ和食のおもてなし」料理の講座を実施しました。

政木先生は、温かい手料理の素晴らしさ、本物のおいしさを幅広い人に知ってもらうために県内で料理教室を開かれており、様々なご経験から、料理の心遣いや実技、調理師としてのおもてなしの方法や社会人としての心構えなど多くのことを教えていただきました。

懐石料理、「十一月口切りの茶事」の献立構成を学び、実際にはA~Cの料理を作りました。

A: 向付 鯛のへぎ造り

A: 向付 鯛のへぎ造り  B: 煮物椀 鰆の一塩青菜蒸し 薄葛仕立て

B: 煮物椀 鰆の一塩青菜蒸し 薄葛仕立て  C: 進肴 もやし・こんにゃく・水菜の胡麻和

C: 進肴 もやし・こんにゃく・水菜の胡麻和

普段、 生徒たちは学べない懐石料理に興味を持ち、積極的に質問をし、切り方や味付け、盛り付けの方法などを教えていただきました。

調理師として修行をされた政木先生から、実技はもちろん心の面からの調理に対する姿勢を教えていただき、とても心温まる授業となりました。

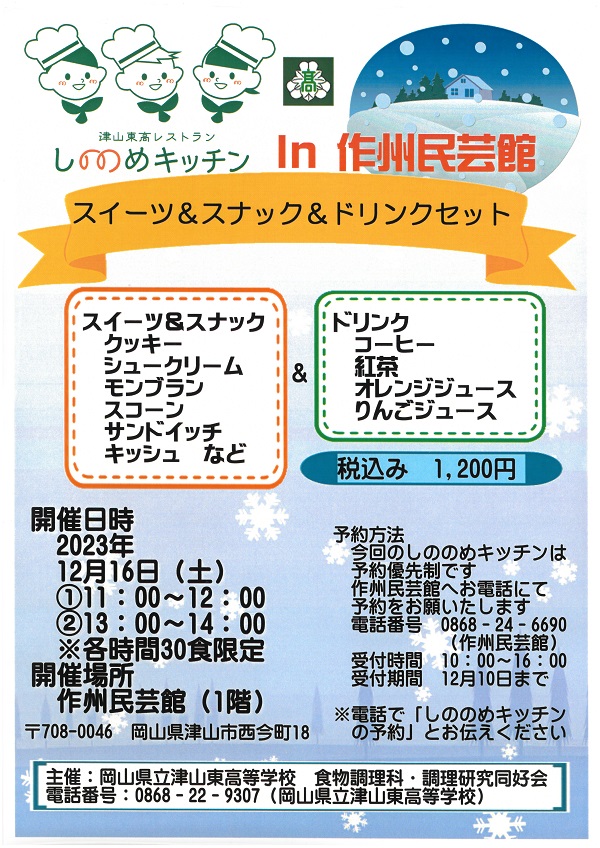

調理研究同好会では、各地のイベントに出店します。みなさん、会場で東高を探してみてください。お待ちしています。

詳しくは、各主催者に問い合わせていただくか、イベントホームページをご参照ください。

🍴 12月16日(土) 津山東高レストラン しののめキッチン in 作州民芸館

(作州民芸館)

①11:00~ ②13:00~

PDFはこちら

🎀12月24日(日) 津山まちの駅城西 野菜と魚の市(作州民芸館)

9:00~ 珈琲まんの販売

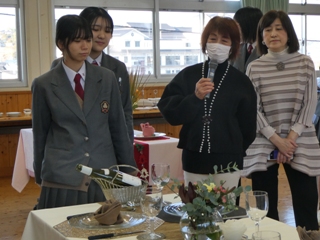

11月22日(水)、食物調理科3年生が小池佳子先生と最所養子先生からテーブルコーディネイトを学びました。

食卓の演出技術を身に付けることで、料理の価値が高められることを知り、調理師としての感性を磨くことを目的として毎年実施しています。

テーブルコーディネイトの基礎について講義していただき、その後ナプキンのたたみ方の実技に入りました。

王冠とバラの2種類をデモンストレーションしていただき、実際に折ってみました。生徒は1枚の布が様々な形になることに感動をしていました。

班ごとに分かれ花を選び、その花から皆でイメージを膨らませ、テーマを決めてテーブルを演出していきました。

花の生け方や色の配色、見せ方などのアドバイスを先生方からいただき、どんどんテーブルを飾っていきました。

最後の講評では、先生方から、「私たちがほとんど手をかけていない班もありましたが、どのテーブルも上手くまとめていて、色やお皿、道具の使い方などセンスがあり、テーマ説明もわかりやすかった。」とお褒めのお言葉をいただきました。

1月に行われる卒業制作展示発表会で今回の学びを活かしていきたいと思います。

11月19日(日)、―美作国創生事業― 2023年 食・農・地域を紡ぐ次世代育成プロジェクト 津山産小麦レシピコンテスト最終審査会が開催され、食物調理科1~3年生が出場しました。

この審査会では、9月に行われた校内料理コンクールから絞り込まれた10作品が審査対象で、商品化だけでなく、レシピをまとめたリーフレットを配布することで津山産小麦の魅力を発信することを目的としています。

開会式では、株式会社マルイの松田社長より、「私たちは、 今 、ローカルフードの取り組みを推進しています。津山東高校の皆さんは、この取り組みに協力し、たくさんのアイディアを出してくれています。みんなで、地域の魅力を発信していきましょう。」というあいさつがありました。

谷口津山市長からは、「地域創生事業の取り組みとして、津山産小麦の宣伝に取り組んでいます。多くの企業にご協力いただき、感謝申し上げます。高校生の力も借りて、一緒に宣伝していきましょう。」というお言葉をいただきました。

生徒たちは、前日から自宅で仕込みを行い、当日も朝早くから登校してコンテストの準備を行いました。

自分たちの考えたレシピについて工夫点などをスライドにまとめ、その魅力を発表しました。

プレゼンとともに、審査員の方に試食していただき、審査をしていただきました。

スーパーコーン

スーパーコーン

「チョコスコーン」 たにーず

たにーず

「3色あんぱん」 謝謝

謝謝

「野菜たっぷりもちもち餃子」 どらえもん

どらえもん

「抹茶と芋のどら焼き」 東雲ベジッシュ

東雲ベジッシュ

「ひとくちパイキッシュ」 タルーズ

タルーズ

「さつまいもタルト」

アイデア賞

アイデア賞

アイデア賞

ぴざはっと

「Pizza aux poires」

<作品紹介>津山産の梨やはちみつを使ったピザで、外はカリカリ、中はもちもちした食感になるように工夫しています。

地域密着賞

地域密着賞

地域密着賞

smile flower’s

「ホルモンお好み焼き」

<作品紹介> ホルモンや津山産ショウガを用いたお好み焼きで、たれを味噌ベースにすることで、ホルモンとの相性がよくなるように工夫しました。

優秀賞

優秀賞

優秀賞

H&M936

「3種の肉まん」

<作品紹介> 肉まんの形は桜の花びらをイメージした形にし、中の具材は津山で有名なそずり肉を使って仕上げる工夫をしました。

グランプリ

グランプリ

グランプリ

カレーパンまん

「焼きカレーパン」

<作品紹介> カレーパンの具は、地域食材を使った無水のドライカレーにしており、さつまいもを入れることで秋の味覚も楽しめるように工夫しました。

グランプリ受賞者は、「グランプリがとれると思っていなかったので、とても嬉しいです。多くの人に食べてもらいたいです。」とコメントしました。

閉会式では、株式会社マルイの松田社長より、「今日のコンテストまで、みなさんは本当に創意工夫されていることがよく伝わるコンテストでした。SDGsの観点を取り入れるなど、みなさんの努力に感謝を申し上げます。」というお言葉をいただきました。

今回のコンテストを通して、私たちも津山産小麦の魅力に気づくことができました。津山産食材の魅力を発信できるよう、これからも努力していきます。

11月18日(土)、津山城もみじまつりが 鶴山公園一帯で開催され、本校から津山産ショウガを使用した限定のショウガパウンドと、定番のシンプルパウンド、フルーツパウンドのミニサイズを販売しました。

この日は非常に寒い一日で、風も強く雪もチラチラ舞う悪天候でしたが、調理研究同好会の1・2年生6名が元気に販売しました。

1年生にとっては初めての販売だったため、2年生からラッピング方法や販売方法を教えてもらいながら準備し、協力して完売することができました。

11月17日(金)、オフィス ドゥ・プラスの小林正和先生をお招きして、「インターネットにおける人権」というテーマで講演していただきました。

小林先生は、昨年度まで福山大学で教授をされており、その知見を生かしてネットモラル向上に関する内容をお話していただきました。

インターネットにおける誹謗中傷など時事的な話題を交え、SNS等とどのように付き合えばよいか、具体例を挙げつつ、話をしてくださったので、生徒たちは真剣に小林先生の話を聞きました。

この講演会を機に、インターネットにおける振る舞い方や、スマートフォンの扱い方などを考える機会にしてほしいと思います。

10月の岡山県高等学校家庭クラブ連盟備前・美作支部研究発表大会にて優秀賞を受賞した本校のスクールプロジェクト「地域食材で地域を笑顔に!~地産地show×廃棄食材に新たな未来を~」が、11月17日(金)、総社市民会館で行われた第70回記念大会に出場しました。

当日は、家庭クラブ役員が早朝に出発し、発表者が後発で総社へ向かいました。午前中、会場準備と発表リハーサルを行い、昼からが発表でした。

今回の大会は、4年ぶりに来賓と観客の入場があり、新型コロナ禍前の様子に戻ったとのことでした。

スクールプロジェクト2校、ホームプロジェクト4校の参加で、本校は6チーム中、最初の発表でしたが、発表者の杉本陽香さん(食物調理科2年)は、落ち着いて発表することができました。

講評で、美作地域の食材を在校生のアンケートから見出し、持続可能な食材として、津山産小麦を使用していることを評価していただきました。

今後の課題として、他科との協力や生産者の問題点を明確にして、研究を進めていくとよいとのアドバイスとともに優良賞をいただきました。

11月13日(月)、SARA津山玉姫殿(津山市)において、サービス担当の石原先生から食物調理科3年生がレストランサービスの実際を学びました。

レストランサービスの理解を深めるため、レストランにおける実践的なサービスの基礎を知り体験することで、調理師としての感性を養うことを目的に実施しています。

生徒同士で、サービス側とお客様側に分かれ、注文からケーキセットの提供までの実践実習を行いました。

学校で練習をして臨みましたが、場所が変わりお客様を目の前にすると緊張で手が震え提供に時間がかかりましたが、お皿を落としたり飲み物をこぼしたりすることなく実習を進めることができました。

石原先生から、「サービスは想定していないことがよく起こる。いかに価値を出すのかが大切。」「サービス業に正解はない。これをすれば必ずいいというものはなく、最適解があるだけ。その人にあったサービスをしてあげることが必要。」と心に残る言葉をいただき、最後の授業となりました。

11月11日(土)、三笠高校生レストランMIKASA COOKING ESSOR内併設キッチンスタジアム(北海道三笠市)において、「うまいっしょ甲子園全国高校生料理選手権2023」が開催されました。

本校から 、1次選考(書類審査)を経て、2次選考(オンライン審査)を通過した食物調理科3年の小野知里さん、金平小梅さんが出場しました。

本校は2年前に先輩が出場する予定で冬休み返上で猛練習をしていましたが、新型コロナ禍で急遽中止となり北海道での実技審査ができませんでした。そのため、初めての参加となり、勝手や様子がよく分からない状態で、時間内に終えることと衛生と整理整頓を心がけて練習に励みました。

本選は、会場にて実技調理と試食審査が行われました。「日本の名物料理×高校生のアイデア」のセットメニューが今回のテーマで、小野さんと金平さんは「でーれーうめぇ 食べてみんちゃい岡山の味 ~蒸籠でちーと温まりぃ~」 を考案しました。

2次選考(オンライン審査)の様子

2次選考(オンライン審査)の様子

前日は早朝から丸1日かけて移動し、会場と機器や器具の確認と本選の説明を受けました。

また、当日は、2グループに分かれて本選を行うためのくじを引き、本校は午前の部となりました。

本選では、2つの調理台を使用することが可能のため作業スペースは十分あったものの、やはり緊張と勝手の違いから2人の連携が乱れ、さらに、YouTubeでライブ配信をされるプレッシャーと、審査員の方からの様々な質問に答えながらで、制限時間ギリギリの終了となりましたが、出来上がってホッと一安心しました。

今回選んだ名物料理は、岡山県の「とどめせ」です。とどめせは炊き込みご飯に酢を混ぜた煮込み寿司です。このとどめせを中華風にアレンジし、通常昆布の出汁を使うところ鶏ガラを使いました。鶏ガラは醤油などの濃い味と相性が良く、またうま味と酢の酸味の調和により深い味が生まれます。

せいろ蒸しは、岡山県産の野菜と瀬戸内海で多く漁獲されるさわらを使用しました。「黒ごま・甘辛生姜・レモン酢醤油」の3種のタレで素材の良さを引き出し、飽きなく楽しむことができます。

生姜スープは地元の特産津山ショウガを使用し、ピリッと刺激のあるスープに仕上げました。

審査結果は上位入賞とはならず、「入賞」でしたが、審査員の方々みなさんが口をそろえて味はとても良かったし、調理台や作業がとてもきれいに整頓されながら調理ができていたと褒めていただきました。

ただ、せいろ蒸しの野菜の火の通りと、食材の組み合わせを工夫した方が良かったと助言をいただきました。

審査後はともに戦った生徒たちと仲良くなり、翌日行われた北海道米セミナーと辻調理師専門学校の石川智之先生による中華料理セミナーに参加し、一緒に料理を作って試食をし、お互いに労をねぎらいました。

今回、遠く北海道の地で行われた全国大会で、同じ調理師を目指す高校生と戦い、料理にかける想いや様々な料理を知ることができました。

来年もぜひ後輩に出場してもらいたいので、この経験をしっかり後輩に伝え、優勝を目指して欲しいです。

調理研究同好会では、各地のイベントに出店します。みなさん、会場で東高を探してみてください。お待ちしています。

詳しくは、各主催者に問い合わせていただくか、イベントホームページをご参照ください。

🎀11月3日(金・祝)・4日(土) 2023マルイフードフェスタ(グリーンヒルズ津山)

3日 10:00~ 17:00 4日 ~16:00 高校生レシピコンテストグランプリ作品の試食提供

🎀11月5日(日) hitosaji no shiawase ten 2023 (旧遷喬尋常小学校)

10:00~ パウンドケーキの販売

🎀11月18日(土) 津山城もみじまつり (鶴山公園)

10:00~ パウンドケーキの販売

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~