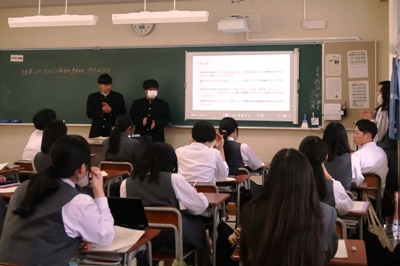

5月24日(金)に、3年生のビブリオバトルを、図書委員会主催のホームルーム活動として行いました。

このビブリオバトルとは、「人を通して本を知る。本を通して人を知る。」ことを目的とした、本の紹介コミュニケーションゲームです。今回は、一人2分間のミニ・ビブリオバトルの形式で行いました。

前半は、4人の小グループに分かれて、本を紹介し合いました。後半は、各グループから一人ずつ選ばれた代表者が全体への発表を行いました。最後に、一番読みたくなった本(チャンプ本)をクラス投票で決定しました。

1学期中間考査を無事に終えてほっとした雰囲気の中で、生徒たちは笑顔でお互いに持参した本を見せ合ったり、本について語り合ったりして、楽しく充実したひと時を過ごすことができました。

これからも読書に親しんでほしいと願っています。

<3年生チャンプ本>

3年1組「コード・ブルー」 沢村光彦 ノベライズ, 林宏司 脚本(扶桑社)

3年2組「殺した夫が帰ってきました」 桜井美奈 著(小学館)

3年3組「明け方の若者たち」 カツセマサヒコ 著(幻冬舎)

3年4組「かがみの孤城」 辻村深月 著(ポプラ社)

3年5組「犯人は僕だけが知っている」 松村淳哉 著(KADOKAWA)

5月15日(水)にPTA総会を行いました。

授業参観に約130名、PTA総会に約90名、クラス懇談に約100名の保護者の方のご参加がありました。

授業参観では、生徒たちが一生懸命授業に取り組んでいる姿を観ていただくことができました。

PTA総会では、主な内容ととして、昨年度の活動や会計報告、今年度の活動計画や会計予算案、役員の改選について協議しました。

その後、学校からの近況報告として、昨年度の進路状況や生徒の学校での様子、また、自転車保険や自転車の交通マナーについて取り締まりが強化されていることを説明しました。

総会後、クラス懇談では、生徒の学校や家庭での様子について情報交換をおこないました。

担任としての方針を伝え、生徒たちが家庭で頑張っている様子など知ることができ、とても有意義な時間となりました。

今年度も保護者の方々と協力しながら、生徒たちの学校生活をサポートしていきたいと思います。

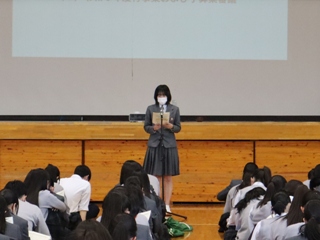

5月10日(金)、第1回家庭クラブ総会を開催しました。

家庭クラブの昨年度の活動内容を報告し、今年度の方針や行事についての紹介、役員改選を行いました。

また、家庭クラブとはどのよう組織で活動をするのかなどを、DVDを視聴してもらうことによって、全家庭クラブ員に周知させ家庭クラブの活動が活性化するよう働きかけました。

今年度の目標は昨年度に引き続き「高校生から地域に笑顔を届けよう!」です。

役員改選では、立候補者全員が信任されました。

今後も新役員を中心に活動を活発に行って行きたいと思います。

現在取り組んでいる活動は、5月10日~6月7日の家庭クラブ週間(感謝Day)に合わせ、いつもお世話になっている方へ感謝の気持ちを込めて、手作りポーチを作製中です。

今年で12年目を迎える津山産食材を知る体験活動を、4月26日(金)、津山産ショウガの生産者の中井さんにお世話になり、上横野(津山市)の圃場で行いました。

本来なら24日に行う予定でしたが雨天で延期となり、当日も圃場の状態が心配されましたが、何とか津山産ショウガを植えることができました。

生徒たちはとても元気よく、教わったとおりに手際よく植え付け作業を行い、予定されていた場所を思いの外早く終わらせてしまいました。そのため、急遽別の畦にも植え付け作業をさせていただきました。

今後は7月に草取り、10月には収穫作業を行います。また、9月にはショウガを使用したメニューを開発し、コンクールを開催する予定です。

日頃はなかなか土に触れることや農作業をする機会がないため、生徒たちは次回来ることを楽しみにしながら圃場をあとにしました。

4月26日(金)、1年生~3年生で学年を分けてスポーツ交流会を開催し、バレーボールを行いました。年度当初ということもあり、クラスの親睦を目的として実施しました。

学年ごとに時間帯を分けて実施となりましたが、生徒たちはバレーボールを楽しむだけでなく、最後までクラスメイトを応援する姿が印象的でした。今回のスポーツ交流会を通してさらにクラスの交流が深まりました。

4月16日(火)、2年生全体(3科合同)で行学のオリエンテーションを行いました。

生徒たちはこれから活動する1年間の見通しを立て、3科そろって行う行学の横のつながりを考えました。

また、本校の地域協働活動コーディネーターの中村さんと三宅さんと三村さんのお力を借りつつ、今後は、フィールドワークに出かけたり、地域の方と交流を行ったりと様々な活動を行っていきます。

それらの活動を通して、悩みながらもしっかりと3科それぞれの方向で学び成長していきたいと思います。

4月16日(火)に今年度新入生を対象に1年生研修を行いました。

この研修ではよりよい高校生活のスタートをきれるように、そしてクラス単位で活動するプログラムを設けることで人間関係づくりも目的にしています。研修の司会は全て各クラスの議長・副議長によって行われました。

学年主任の挨拶の後、安東校長からの講話では、少しずつでも前に進んでいくことや毎日を楽しもうとすること、そして思いやりの心を持つことの大切さを教えていただきました。

クラスごとに分かれた後は、グループエンカウンターを行い、クラスの雰囲気がほぐれたところで校歌の練習が始まりました。

研修の最後には各クラスによる「校歌パフォーマンス」の発表が予定されていたため、それぞれがアイデアを出し合い練習を行いました。

「校歌パフォーマンス」では、各クラスの発表に、時には笑いがおこり、そして大きな拍手でお互いを称え合いました。

最後に代表生徒から研修のまとめの挨拶があり、自分の言葉でしっかり語ることができました。

次の日に行われた制服の着こなしセミナーでは、明石スクールユニフォームカンパニーから講師をお招きしました。

この研修を機会に、これからの学校生活が充実したものになることを期待します。

4月8日(月)の午後、保護者の方、来賓、教職員に見守られながら、食物調理科40名、看護科40名、普通科120名、専攻科32名、合計232名の新入生が入学を迎えることができました。

安東幸信校長は式辞の中で、自分がしてほしくないことは人にしないこと、人を幸せに、自分も幸せになるよう、思いやりのある行動を心がけてほしいことと、津山東高校の「学び」として、習得した知識や技能を、どのように活用するか、さらにこの経験を通して社会でどのように生きていくか追い求めることを話し、一生の宝となるような学校生活を送ってほしいと述べました。

また、新入生宣誓では、本科生を代表して、福井心菜さん(普通科)が、本校の校是でもある「行学一如」のもと、仲間と共に支え合い、勉強や学校行事、部活動を通して、成長していきたい、と誓いました。

専攻科は、高橋一斗さんが、看護の道を進む者として、自覚と責任のある行動を心掛け、確かな知識、技術、専門性を深め、理想の看護師像を目指して自己研鑽を積むことを、代表して宣誓しました。

来賓を代表して、藤田長久同窓会名誉会長から、人から与えられるものは有限、自ら求めるものは無限であるという、平昌オリンピック金メダリストの小平奈緒選手の言葉を引用して、有限と無限をミックスした学びを奨励することを、温かな応援メッセージとしていただきました。

新入生と専攻科の父母等の方の退場後に、河村由紀子PTA会長、鳥越由貴1学年主任が本科生の保護者の方に向けて、あいさつしました。

体育館の行事が終わると、各HRで、担任が生徒と保護者に向けてあいさつしました。

天候はあいにくの雨でしたが、校舎の中は、初々しい熱気にあふれていました。

3月21日(木)、普通科1・2年生対象の受験報告会が行われました。

3月1日に卒業した先輩から進路決定に関するアドバイスを聞くことで、自ら進路意識を高めることを目的としています。

生徒たちは、自分たちの身近な存在である先輩からの話を真剣に聞いていました。

先輩からは、「準備は早い方が良い」「先生を頼ろう」「体調管理も大切」といった具体的なアドバイスがありました。

最後には、進路支援部長からのお話もありました。

先輩や先生の話にもあったように、高校の3年間はあっという間です。

先輩の経験を参考に、明日からやろう!ではなく、今すぐ、できることを始めましょう。

また、食物調理科1・2年生を対象に「卒業生の話を聞く会」を開催しました。

3月1日に卒業した先輩と、すでに就職して活躍されている先輩を迎え、高校生活で頑張ったことや進路選択についてなどお話をいただきました。

「挨拶や返事の大切さ」「手帳を使用して自己管理」「続けることの大切さ」「敬語を自然につかえるように普段から目上の人に対して言葉遣いを気を付ける」など、進路決定の方法だけでなく、社会人としての心構えをアドバイスしてくださいました。

1・2年生はメモを取りながら真剣に話を聞き、質問も出て有意義な会となりました。

3月15日(金)、1年生の球技大会が行われました。男子はグラウンドでサッカー、女子は体育館でバスケットボールを行いました。

3学期の授業で行っていた種目ということもあり、生徒たちは授業で学んだことを活かし、チームで協力をしてプレーしました。

年度当初に行ったスポーツ交流会の時よりも、生徒同士の会話や笑顔が増えていたことが大変印象的でした。

また、3月に卒業をしたサッカー部とバスケットボール部の卒業生が審判にきてくださり、運営に協力してくれました。ありがとうございました。

【男子 サッカー競技結果】

1位 5組A

2位 4組B

3位 5組B

【女子 バスケットボール競技結果】

1位 1組A

2位 1組B

3位 1組C

どのクラスも最後まで仲間を応援し、白熱した球技大会になりました。

2年生になってさらに盛り上がる球技大会が開催されることを楽しみにしているとともに、学年団としても仲間を思いやり、行動ができる集団であり続けてほしいと願っています。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~