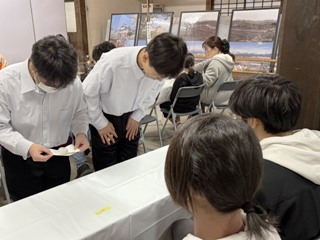

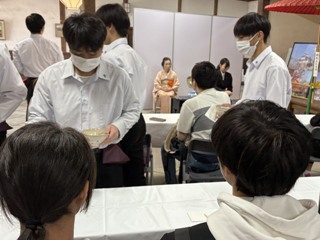

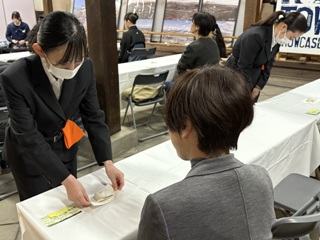

11月23日(土)・24日(日)に「美作国大茶華会」が鶴山館(津山市山下)で開催され、24日(日)には、茶道を学んでいる本校の食物調理科3年と専攻科1年が参加しました。

11月16日(土)~24日(日)に鶴山公園一帯で開催されている「津山城もみじまつり」のイベントの一つです。

普段の茶道の授業で学ぶ作法や礼儀をいかして、お客様へお茶やお菓子を提供することができ、とても貴重な体験をさせていただきました。

茶道という日本の文化を津山から多くの方に知ってもらい、お茶を通して津山を盛り上げることができました。

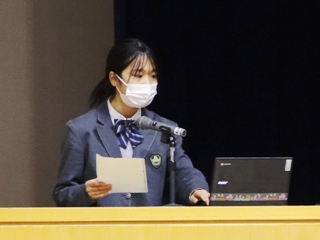

11月22日(金)、第2回家庭クラブ総会を開催しました。

内容は夏休みの課題であったホームプロジェクトの各クラス代表生徒の発表と校内料理&クリエイティブコンクールの優秀者の表彰です。

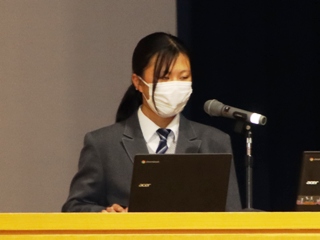

ホームプロジェクトの発表では、クラス代表が研究内容をスライドにまとめステージ上で発表しました。発表題目は次の通りです。

またその他にも11月24日(日)に行われた「第6回うまいもん商店街!」の高校生実行委員やボランティアとして本校の生徒も活動しました。

■「受験生の姉を朝食で応援」

■ 「 妹が1人で片付けできるようになる」

■ 「南海トラフ地震に備えて~防災バックの見直し~」

■ 「布を活用して快適な暮らしへ」

■ 「災害から生き残る」

■ 「忘れっぽいおばあちゃん~ボケ防止~」

家庭生活における問題を発見し解決していく学習活動で、今回の発表では様々な視点からの研究内容で、生徒たちは興味深く聴くことができました。

最後に表彰伝達として、9月に開催された校内料理&クリエイティブコンクールの上位優秀者と審査員特別賞に選ばれた生徒の紹介をしました。

11月21日(木)、 食物調理科3年生が食空間コーディネート協会 副理事長 最所養子先生、中国支部副支部長 小池佳子先生からテーブルコーディネイトを学びました。

食卓の演出技術を身に付けることで、料理の価値が高められることを知り、調理師としての感性を磨くことを目的として毎年実施しています。

テーブルコーディネイトの基礎について講義していただき、その後ナプキンのたたみ方の実技に入りました。生徒たちは苦戦しながらも、1枚の布が様々な形になることに感動をしていました。

その後、4つの班に分かれ花を選び、その花から皆でイメージを膨らませ、テーマを決めてテーブルを演出していきました。

花の生け方や色の配色、見せ方などのアドバイスをいただき、テーブルを飾っていきました。

生徒たちは自分たちのテーマに合わせた雰囲気を演出できるよう、グループで意見を出し合い、楽しそうに生き生きと活動しました。

最後に代表の生徒より、「貴重な経験ができて大変勉強になりました。調理の道に進むので、今回学んだことを生かして料理が提供できるようになりたいです。」とお礼の言葉を伝えました。

また、1月に行われる卒業制作展示発表会で、今回の学びを全員が活かしていきたいと思います。

津山城もみじまつりが 11月16日(土)~24日(日)に鶴山公園一帯で開催され、 11月17日(日)、 本校の 調理研究同好会の1・2年生7名が本校特製のパウンドケーキを販売しました。

昨年は非常に寒い日でしたが、今年は暖かく穏やかな日で、来場された方も多くイベントを楽しんでおられました。購入してくださった方の中には卒業生や卒業生の保護者の方もおられ、懐かしそうにされていました。

生徒たちは販売経験者が多く、しっかり声をかけながら手際よく販売を行うことができました。

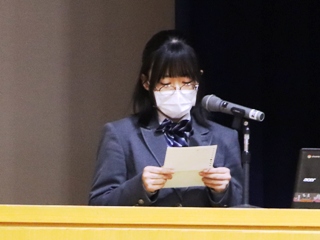

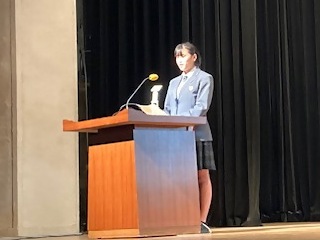

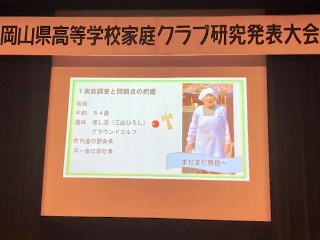

11月15日(金)、岡山県高等学校家庭クラブ研究発表大会が総社市民会館(総社市)で開催されました。

本校から、備前美作支部の代表として、食物調理科2年の酒井杏彩さんがホームプロジェクト 『さるなし食べてみんちゃい「地産・地消・地元食材」で家族を健康に~おばあちゃん元気で長生きしてね~ 』 を発表しました。

毎日畑仕事をしている祖母が熱中症にならず長生きするよう、幻の果実さるなしを使用した研究に取り組みました。大きな会場での発表で緊張はしていましたが、堂々と発表することができました。

審査の結果は優良賞でした。これからも祖母を中心に家族が健康で生き生きと生活ができるようにサポートをしていきたいと思います。また、来年度は新庄村でさるなしサミットが開催されるので、それに向けても研究を進めていきたいと考えています。

6月に作陶した備前焼を美作市の登り窯で窯焚きをし、11月に窯出しが行われました。

完成した自分の作品を手に取った生徒たちは、本当に嬉しそうな表情をしており、焼き色の美しさに感動していました。

生徒の中には、「使うのが楽しみ。」「卒業制作展示発表会で使いたい。」と楽しそうに話す姿が見られました。

今回の体験を通して、料理をより美味しく演出してくれる器について学び、岡山県の伝統工芸とふれあう貴重な経験になりました。

11月9日(土)、三笠高校生レストランMIKASA COOKING ESSOR内併設キッチンスタジアム(北海道三笠市)において、うまいっしょ甲子園 全国高校生料理選手権2024が開催されました。

本校から食物調理科3年の木元芹奈さん、川原環楽さんが出場しました。

1次選考(書類審査)の後、2次選考としてオンライン審査が行われ、本選(会場にて実技調理・試食等)への出場権を獲得しました。

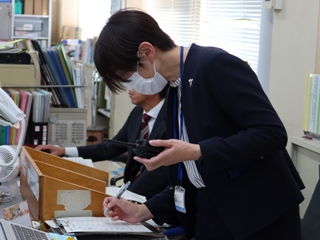

<2次選考(オンライン審査)の様子>

実際に料理を作り、料理の説明をした後、審査員の方から販売した場合のことや黄ニラの別の食べ方などの質問を受けました。

思いもよらない質問もあり、少し戸惑うこともありましたが、無事終了し本選出場を勝ち取ることができました。

今回のテーマは「秋冬に食べたい×高校生のアイデア」のセットメニューで、 津山は、江戸時代から全国でもまれな「養生喰い」の習慣があり、牛肉の独特の料理が数多くあります。

そのひとつとして市民から愛されている「そずり鍋」をアレンジして献立構成を行いました。そずりの語源である骨周りの肉を削り取ることは、SDG’sの食品ロスをなくし無駄なく食べるという食文化が根付いているということを、皆さんに伝えたいと思い選びました。

そずり鍋を汁物として飲みやすくするために、味付けを薄めにし、野菜の種類を増やし、うま味をアップさせました。

また、本来は鍋のしめにうどんを入れることが多いのですが、津山の特産品である自然薯をすりおろして加え、初冬の雪景色を想像させる汁物としました。

調理中は衛生面について、冷蔵庫の中や調理台の整頓、片付けや調理手順等を審査員の方が間近で見られ、とても緊張しました。時間も100分を越えると減点され、10分以上は失格になるので、時間との戦いでもありました。

また、学校と勝手の違う調理台でもあり、作業中インタビューにも答えたりと、いつもは多少の余裕を持ってできていた調理も、当日は時間ギリギリに何とか作り終えました。

<作品名>

岡山県北の秋冬のおいしいものをたくさん詰め込んだ「食肉の秋!! 肉花堂弁当」

ジビエのおいしい時期となり、身近な食材のいのしし肉を臭みなくやわらかく食べるための工夫をして主菜とし、岡山県北の秋の味覚である黒豆、きのこ、自然薯、柿、特産の黄ニラなどを使い、それぞれの料理が一見和食のようで、ところどころに洋食の要素やアクセントを加えているため、年齢を問わず楽しんでもらえる料理に仕上げました。

デザートには、津山藩の藩医で蘭学者の宇田川榕菴が「珈琲」という漢字を考えとされる、「榕菴珈琲」を使用したちょっと変わった大福にしました。

「シシかつ&やきシシ」

「チーズ入り黒豆ばら寿司」

「黄ニラときのこのチーズみそ和え」

「自然薯入りそずり汁」

「榕庵珈琲大福」

審 査 員 特 別 賞

審査員の方からはそずり汁の味の濃さとあくのとり方の指摘と、黄ニラをもっとたくさん使ってもよかった、シシかつのパン粉のつけ方とタレにとろみを付けた方が良かったとアドバイスをいただき、大福は非常においしかったとコメントをいただきました。

翌日は、今回の規定食材の北海道米のセミナーと審査委員長の「ラ・サンテ」の髙橋 毅オーナーシェフの料理セミナーを受講しました。

北海道米の4種を食べ比べ、特徴やどんな調理に向くかなどを教えていただきました。

料理セミナーでは、フライパンで作る炒飯のコツやスフレの作り方についてお菓子作りの基本を一から丁寧に教えてくださり、大変勉強になりました。

夏休みの献立作りから2次選考、本選まで長期間にわたっての練習を経て、審査員特別賞をいただくことができて本当にうれしかったです。

今回、調理の面でいろいろとアドバイスをいただいたので、来年挑戦する後輩たちにしっかり伝え、来年も本選に出場し、ぜひ上位に入賞できるように頑張ってもらいたいと思います。

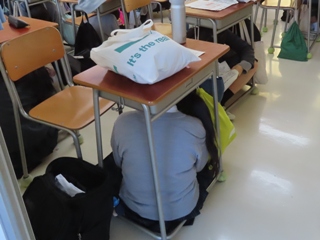

11月8日(金)、第2回防災訓練を実施しました。

今回は、停電により校内放送が使えないとの想定で、無線機を活用しての報告などを訓練しました。

<緊急地震速報で訓練開始>

速報が出されたら机が動くことがあるので、しっかり机の脚を持ち頭の保護の目的で机に下に入ります。

<本部による被災状況の確認>

全て、無線機を使用し、教室棟の各階や体育館・専門科棟の被災状況の確認後、避難指示が出されました。

「お」さない、「は」しらない、「し」ゃべらない、「も」どらないに注意しながら、全生徒・教職員の約650名が避難しました。

災害看護を学んでいる専攻科生も、授業の一環として参加しました。本科生の見本となり、避難指示からわずか2分ほどで避難も完了しました。

消防署の方は、今回、急な出動があったため来校できず、本校の自衛消防組織の担当教員が、消火器について説明し、消火訓練を実施しました。

周囲に大きな声で「火事だ!!」と知らせ、初期消火にあたります。消火器の安全ピンを抜き、ホースを火元に向けて構えたら、レバーを握り、徐々に火に近づいていきます。

板谷教頭からも、今回の避難がスムーズに実施できたことを評価いただき、併せて、今後30年以内に発生する確率が70~80%の南海トラフ地震について、そして、今年各地で多くの災害により甚大な被害が発生しており、日頃からの備えが必要であること等、講評をいただきました。

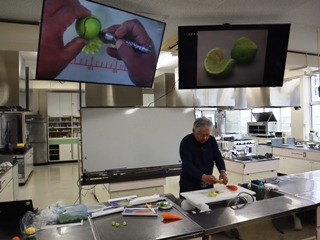

11月7日(木)、食物調理科3年生を対象に蟹ヶ峪エコファーム代表福井利夫先生からタイの伝統工芸であるフルーツカービングを教えていただきました。

熟練した技術により芸術的な作品が生まれることを知り、体験することで他国の食文化に興味関心を高めることを目的として実施しています。

今年度はマスカット、すだち、にんじんを使って飾り切りを教えていただきました。

福井先生は慣れた手つきで進めていかれますが、生徒たちは初めて扱うカービングナイフの使い方に戸惑っていました。それでも、福井先生の手元を見ながら集中して取り組み、作品ができるようにそれぞれに一生懸命取り組みました。

基本的なカービングナイフの使い方から、難易度が高い切り方まで教えていただきました。

最後に、代表生徒から、「貴重な経験ができて、とても楽しかったです。今回学んだ技術や感性を卒業制作展示発表会や社会に出た時に活かしていきたいと思います。」とお礼の言葉を述べました。

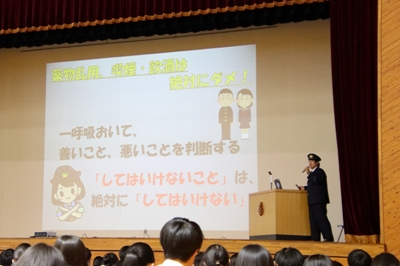

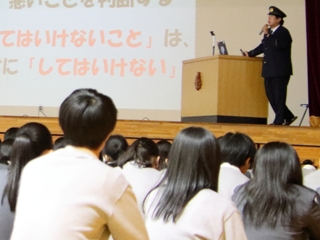

11月1日(金)、本科全校生徒を対象に「薬物乱用防止・ネットモラル講演会」を実施しました。

薬物やネットモラルについて正しい知識と心身に及ぼす影響を理解し、適切な行動と意思決定ができる力を身につけることをねらいとして、津山少年サポートセンター上村博史先生にご講演いただきました。

上村先生は、近年違法薬物の販売手口が巧妙化し、実は身近なところに危険性が潜んでいることを話されました。

誰でも些細なきっかけから薬物中毒・薬物依存に陥り、自他ともに命を落とす危険があることを、DVD映像を交えながら生徒たちに訴え、何ごとも落ち着いて善悪の判断をし、「してはいけないことは絶対にしてはいけない」と強調されました。

生徒たちは真剣な表情で話を聞き、薬物乱用のリスクを自分たちの問題として受け止めていました。

万が一、周囲の人から薬物使用を誘われた場合の断り方など、具体的なお話は大変参考になりました。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~