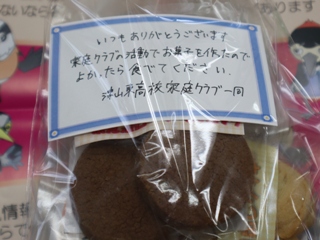

2月3日(金)~12日(日)、家庭クラブの行事である高齢者宅訪問を行いました。

もうすぐバレンタインデーということもあり、家庭クラブ員である食物調理科1年、看護科1年、2年生全クラス、食物調理科3年の生徒が日頃お世話になっている高齢者の方へ手作りのお菓子をプレゼントしました。また、津山警察署とも連携し、詐欺の注意喚起のチラシも一緒に手渡し、呼びかけました。

お菓子は、食物調理科生が作っており、パウンドケーキ(シンプル)、ポルボローネ(ココア、抹茶)、クッキー、ガトーショコラの5種類を詰め合わせています。

校内においても、日頃お世話になっている先生方にも手渡し、感謝の気持ちを伝えることができました。

生徒たちは「高校に入って近所の方との交流も少なくなっていたから、この活動を通して久しぶりにたくさん話ができて良かった。」「普段なかなか感謝の気持ちを伝える機会がなかったので、今回感謝の気持ちを伝えることができて良かった。これからもプレゼントや感謝の言葉を送っていきたい。」などの感想がありました。

新型コロナ禍で地域との交流が少なくなりましたが、今回の活動を通して、生徒たちもしっかりと地域の高齢者の方と話ができたのではないかと思います。

2月5日(日)10:00からリサイクルショップ西日本中古建機 お宝市場(津山市津山口)で開催されるお宝の日のイベントに、本校の調理研究同好会が出店し、津山東高校特製パウンドケーキと焼き菓子を販売します。

*シンプルパウンドケーキ 400円

*焼き菓子セット 500円

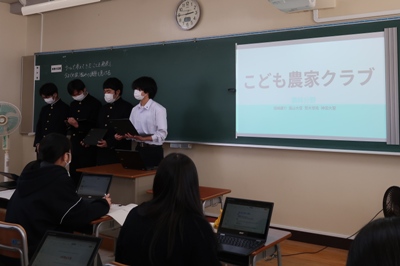

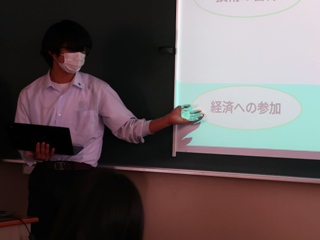

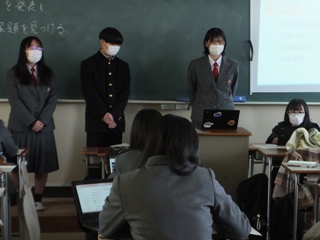

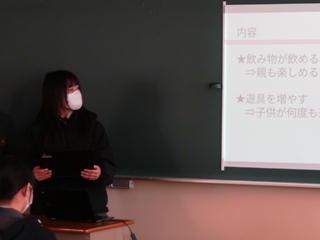

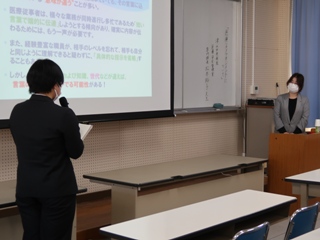

1月31日(火)、SIM津山プロジェクトの発表会を行いました。

SIM津山プロジェクトは津山市の課題を調査し、その課題を解決するために何を行うべきかを考え、新事業を考案するプロジェクトであり、およそ半年間に渡って活動を続けてきました。

今回はその集大成として、チームで新事業の企画書を制作し、スライドを使って発表を行いました。

生徒たちは今年度の行学で身についた力を十分に発揮し、問いかけをしながら発表を進める等、聞く人を意識した共感的な発表が行えました。

また、発表を聞いている生徒も他チームの新事業案を様々な角度から捉え、感想や意見などを記録することができました。

発表終了後には、各分野で市役所の方からの講評があり、手段と目的の違いや情報収集の方法等、今後につながる多くのアドバイスをいただきました。

実際の現場で働いている方からのアドバイスは生徒が今まで思いつかなかった内容も多くあり、とても有意義な時間を過ごすことができました。

最後に各教室の代表生徒がSIM津山の活動を振り返りながら、堂々と市役所の方にお礼の言葉を伝えました。

今年度の行学はあと2回となりましたが、SIM津山を含めた今年度の活動を振り返って、身についたことや改善点を考え、来年度に繋げていきます。

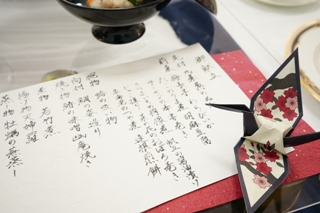

1月31日(火)、食物調理科3年生の保護者を対象に感謝会を開催しました。

一昨年から始め、新型コロナ禍で学校行事になかなか保護者の方に来校してもらうことができなかったため、卒業前に一度は学習の成果を食べていただきたいと思い開催しています。

生徒たちは前日から準備を始め、当日は不備がないよう手分けをし万全に段取りを整えました。

提供メニューは、先日開催された卒業制作展示発表会の最優秀作品の中から抜粋したもの(前菜、さごしの味噌幽庵焼き、天婦羅、彩り寿司)と、デザートには優秀賞作品のデザートを組み合わせたものです。

保護者の皆さんは口々に「美味しかった。」と喜んで帰られ、生徒たちも最後に達成感と改めてやりがいを感じることができました。

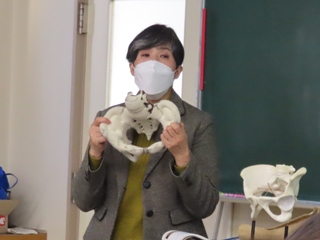

1月30日(月)看護科3年生を対象に、講師に赤堀クリニックの看護部長 妹尾雅代先生をお迎えし、母子看護についての理解を深めることを目的に、母子看護講座を開催しました。

当初、2回に分けての開催を予定していましたが、1月の記録的な大雪により学校が臨時休校となったため、残念なことに1回のみの開催となりました。

妹尾先生から、妊娠から出産までの産婦へのケア方法・胎児について等、たくさんのことを臨床での経験を交えながら、わかりやすくご講義いただきました。

終了後には生徒から、「専攻科2年生での母性の実習が楽しみになった。妊娠から出産、育児などお母さんの悩みや不安に寄り添うことで今後の母子の良好な関係に繋がるため、私も将来助産師として、女性の心に寄り添う存在になりたい。」等の感想が聞かれました。

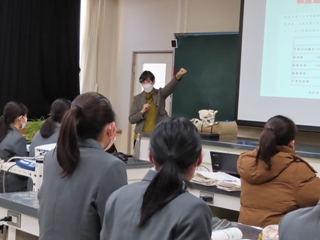

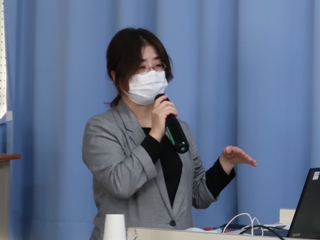

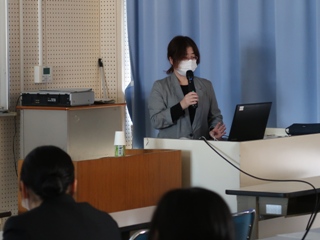

1月30日(月)、専攻科1年生が、津山中央病院医療安全管理室専門課長 松本裕子先生より、臨床における「医療リスクマネジメント」講座を聴講させていただきました。

まずは「医療安全」についての説明がありました。

臨床における医療事故は「事故を起こした当事に問題がある」「人は間違うべきではない」という考え方から、「人は誰しも間違うものであり、個人の問題ではなく、業務のシステム、組織の問題としてチームのあり方を変えるべき」という考え方に変化していることを学びました。

専攻科1年生での6週間の実習を終えている生徒たちにとって、実習中に発生したインシデントやアクシデントを報告することは恥ずかしいことではなく、入院されている患者さんや組織の安全のためにも、報告、連絡、相談の大切さが重要であることを松本先生のお話を通じて再認識することができました。

最後に生徒代表が、「看護師は患者さんに直接接する職業であり『人はミスをするもの』であることを認識し、その上で何を注意すべきなのかを考える必要があること、自分自身を守るためにも法的知識も必要であることを学びました。」と挨拶を述べました。

講義の中で、「医療安全」に関する国家試験問題も出され、とても有意義な時間を過ごすことができました。

1月27日(金)、1年生対象に進路講演会を行いました。

グローバルキャリア代表取締役 的場亮先生を講師として、自分の在り方について自悪を深め、生徒一人一人の進路意識を高める目的で、講演をしていただきました。

出会いを大切にすること、心を込めて前向きに歩みだすことを豊かな事例を挙げて話をしていただきました。

自分の立ち位置を知り、これからの道を見つめるよい機会となりました。

1月24日(火)、食物調理科において卒業制作展示発表会を開催しました。

3年間食物調理科で学んだ学習の集大成です。生徒たちは日頃からお世話になっている方々へ感謝の気持ちを込め、作品を完成させました。

審査は、食物調理科外部講師の先生方が提出されたレシピと展示作品を見て行われました。

瀬島教頭は開会にあたって、「皆さんは3年間新型コロナ禍の影響を受け続けることになってしまいましたが、このように素晴らしい制作を目にして、それぞれが高い技術を身に付けたことがわかり安堵するとともに、逆境にめげず力を付けた皆さんを心から尊敬しています。」との園田校長の言葉を代読しました。

表彰式では審査委員長の中西隆之先生(「日本料理 織部」店主)より受賞者の発表と講評がありました。

中西先生から「よく頑張った。感動した。」という言葉をいただき、緊張していた生徒も安堵の表情を浮かべ、今までの努力が認められ互いに喜び合いました。

表彰式後、生徒代表がお世話になった講師の先生、食物調理科の先生、保護者、3年間苦労を共にしたクラスメイトに感謝を伝え、卒業後もこの3年間の頑張りが夢に続くよう、自分らしく輝き続けることを誓いました。

今年は雪で足元が悪い中の開催となりましたが、多くの方にご来場いただきましてありがとうございました。

最優秀賞

矢北 瑞稀【日本】雪月風花

日本の四季・美しい景色と3年間私を支えてくれたすべての人への感謝を表現しました。

優秀賞

佐伯 花【中国】太謝謝您了!

中国語で謝謝より感謝のこもった言葉。支えてくれた全ての人への感謝と、成長、そしてこれからもっとはばたいていきたいという気持ちを、このありがとうに全て込めました。

優秀賞

正辻 香晴【製菓】大切な思い出 ~季節の巡り~

家族や友達と過ごしてきた大切な思い出と、感謝の気持ちを表現しました。

審査員特別賞

石鞍 俊介【西洋】・筈尾 向陽【西洋】・池田 実咲【製パン】

坂本 奈々香【中国】・西本 莉彩【日本】

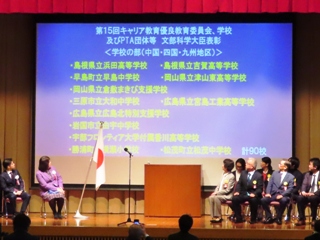

本校はこのたび、文部科学大臣から、キャリア教育優良学校として表彰されました。1月19日(木)東京港区の三田共用会議所講堂で表彰式とシンポジウム(主催:文部科学省・厚生労働省・経済産業省)があり、学校を代表して園田校長が表彰状を受け取りました。

キャリア教育とは、一人一人の社会的な自立のために必要な基盤となる能力を育成する教育のことです。今回の表彰は、長年の看護師・調理師養成の実績に加え、行学で行っている探究活動や地元企業PR動画の制作など、本校の地域に根ざしたキャリア教育の実践が全国レベルであると評価していただいたものと捉えています。

これまでの実践に関わってくださった地域の皆様、卒業生や旧職員の皆さんに、心から感謝を捧げたいと思います。

今回の表彰を励みにして東高は、生徒一人一人が社会的自立していく基盤を築く活動に、今まで以上に力を入れていきたいと思います。ありがとうございました。

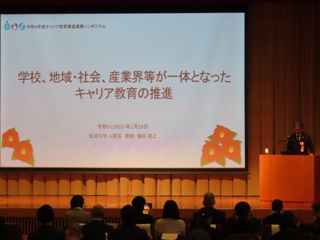

1月18日(水)、 第41回岡山県幼小中高PTA連合会連絡協議会研修大会が、岡山シンフォニーホール(岡山市北区)において開催されました。

高校生の活動発表として、四校連携講座「地域創生学~魅力的な『まち』づくり~」と題して、津山市内の県立高校4校の生徒による発表が行われました。

本校からは普通科2年の中畝華歩さんが代表として、今年度の取組の成果を発表しました。

地域でのフィールドワークを通して発見した課題について学校の垣根を越えて探究し、解決に向けたアイデアを津山市長に提言するという、全国的にも珍しい取組に、参加者から驚きと称賛の声が上がっていました。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~