5月7日(土)・8日(日)、第69回美作地区高等学校総合体育大会が開催されました。総合開会式が津山高校(津山市)で3年ぶりに開催され、生徒会執行部、バレーボール部、サッカー部の代表生徒が津山東高校の代表として参加しました。

各会場では熱戦が繰り広げられ、選手たちは力を存分に発揮しました。

大会結果をお知らせします。

■サッカー部 1位

■ソフトボール部 2位

■剣道部

<男子団体>2位 <女子団体>1位

<女子個人>1位國米 2位村山 3位髙山

■バスケットボール部

<男子>2位 <女子>3位

■ソフトテニス部

<男子>3位 <女子>3位

■陸上競技部

<男子> 総合2位

200m 1位 大畑和葉 400m 1位 大畑和葉・3位 加藤来門

800m 1位 杉山由樹 1500m 1位 寺坂十楽・2位 影山翔久

5000m 1位 板倉蒔希・2位 影山翔久 4×400mR 2位 加藤・杉山・寺坂・大畑

走幅跳 3位 一ノ瀬来

<女子> 総合1位

400m 2位 釜口心菜 800m 3位 宗本綾音

1500m 1位 川﨑愛琉・3位 平田茉亜紗 3000m 1位 川崎愛琉・2位 平田茉亜紗

100mH 3位 片山ありさ 400mH 1位 釜口心菜

4×100mR 3位 伊達・馬場・釜口・小松

4×400mR 2位 岸本・川﨑・宗本・釜口

走幅跳 2位 松川真結・3位 岸本莉実

砲丸投 1位 小松怜 円盤投 1位 小松怜

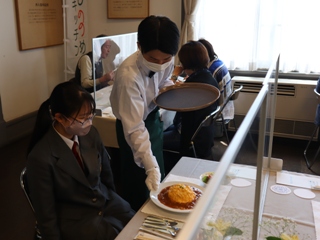

5月3日(火・祝)、津山東高校レストラン・しののめキッチンを作州民芸館(津山市)で開催しました。

今回は、本校の文化祭で大人気のオムビーフとサラダ、フルールゼリー、特製ジンジャエール、パウンドケーキのセットをランチとして提供しました。

時間帯を分け、30名限定で3回行いましたが、どの回もあっという間に満席となり大盛況でした。

久しぶりのしののめキッチンの開催で、生徒たちは全員初めての参加のため、今回は卒業生である大学生がアドバイザーとして参加してくれ、手本を示しながら手伝ってくれました。

生徒たちは始めはなかなか声が出なかったり、思うように動けず失敗することもありましたが、回を重ねるごとに楽しんで接客・調理をすることができました。

また、お客様が楽しみにしてくださったことや、「美味しかった。」と声をかけてくださり、生徒たちはやって良かった、またやりたいという思いを募らせました。次回、秋に計画しようと話をしていますので、ぜひ、ご期待ください

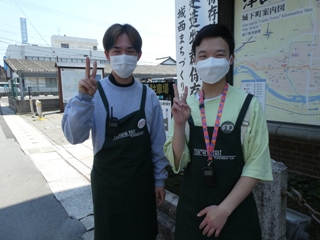

今年度も城西まちづくり協議会主催のボランティア活動が始まりました。

4月17日(日)には、城西児童公園にて清掃活動が行われました。本校からも、2年生が2名、3年生が6名参加しました。当日の準備、受付、そして後片付けまでもしっかり手伝うことができました。

遅咲きの桜の木の下で、晴々しい朝、心地良いボランティアができました。

子どもたちがここで安全に遊ぶ声が聞こえてきそうです。

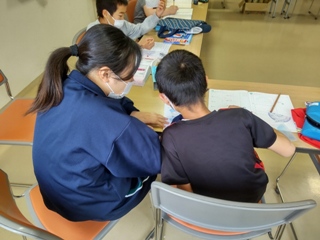

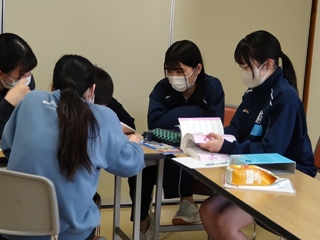

4月23日(土)は、まちばの寺子屋の活動に参加しました。2年生が3名参加し、小学生の学習支援を行いました。

4月30日(土)のまちばの寺子屋に3年生が2名参加し、小学生の学習支援を行いました。

4月のボランティア活動は13名でした。5月も継続して参加する予定となっています。

4月30日(土)、本校生徒会執行部の代表7名が、新制服のデザイン考案にあたり、制服製造業者(倉敷市児島)の展示場に見学に行きました。

最初に、全国の様々な制服見本を見せていただきました。続いて、担当の方にアドバイスをいただき、試行錯誤しながら新制服のコーディネートを考え、試着を繰り返しました。東高らしく魅力的な新制服が生み出せるよう、これからも頑張っていきたいと思います。

4月27日(水)、学年ごとにスポーツ交流会[バレーボール競技]を行いました。

コロナウイルス感染症対策のため時間を短縮し、縮小した形での実施になりましたが、生徒たちはクラスの新しい仲間と団結し合い、最後まで全力でプレーしました。

今回のスポーツ交流会をきっかけに、さらにクラスの団結が深まってほしいと思います。

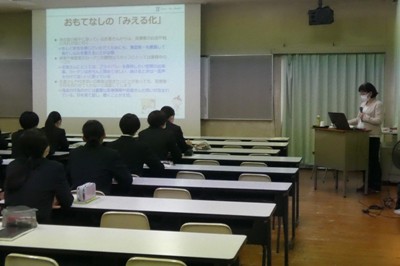

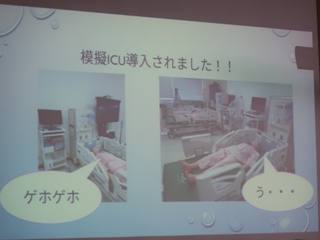

4月26日(火)、専攻科1年生を対象に、津山中央病院 副院長兼統括看護部長 西川秀香先生に「医療現場における接遇」と題して講演をいただきました。6月から始まる臨地実習を前に、臨床における接遇について理解を深め、看護職者としての望ましい人間関係が築けるようになることを目的としています。

聴く力を身に付けるための手法について実際に演習を行い、生徒たちは真剣に取り組みました。また、敬語の用い方について教えたいただき、正しく用いることの難しさを体験しました。

医療現場における接遇とは何か、接遇の5原則や質の高いコミュニケーションについてなど具体的な例をもとに、とてもわかりやすく西川先生から教えていただきました。

生徒たちは看護職を目指す者として、日頃からどうあるべきか考える機会となりました。

5月3日(火)、作州民芸館(津山市西今町)で津山東高レストラン「しののめキッチン」を開催します。今回は本校の人気メニュー「オムビーフランチ」(¥1,000)です。

予約優先制となっていますので、5月1日までに予約をお願いします。

詳細はこちら

4月25日(月)、第1回PTA役員会を本校講義室において開催しました。当日は46名のPTA役員が参加してくださり、今年度の事業計画や会計予算、PTA総会について協議しました。

今年度も新型コロナウイルス感染症の対策として、PTA総会は書面審議で実施しすることといたしました。

また、学校側からも各担当部署より昨年度のまとめや今年度の計画についての説明がありました。

このような社会情勢の中であるからこそ、教員と保護者が一丸となって生徒たちを支えていきたいという園田校長からの挨拶もありました。

今年度も、どうぞPTA活動にご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。

4月23日(土)の14時から、ベルフォーレ津山にて、『津山東高等学校吹奏楽部 第19回定期演奏会』を開催させていただきました。

3月に予定していたものを延期して開催することができ、2・3年生部員8名が日頃の活動の成果を全力でお客様に披露しました。

また、入部したばかりの1年生5名も受付や進行など運営面で参加してくれ、これからが楽しみな活躍ぶりでした。

ご来場いただいた皆様、日頃から応援してくださっている皆様、本当にありがとうございました。

演奏曲は「ロンドンデリーの歌」「一閃の舞」「アンダー・ザ・シー」「友~旅立ちの時~」「SING,SING,SING」「東高スペシャル・メドレー」の6曲でした。

部活動休止期間もあったことから曲数を減らして、その分、それぞれの作品を自分たちで納得できる演奏に仕上げることを目指して練習してきました。中でも、「一閃の舞」は日本の伝統的な文化である「舞」をイメージした作品で、流れの中にある「決まりの一瞬」を緊張感や美しさとともに表現するのが難しくそして面白く、部員全員の力量が高まった作品でした。お客様も様々な変化を楽しみながらお聴きいただけたようです。また、「SING,SING,SING」では客席からの熱い手拍子に応援され、本番でしか味わえないエネルギーに満ち溢れたステージを部員たちも楽しませていただきました。

今回は本当に久しぶりの、一般の方にもご来場いただけた演奏会でした。聴いてくださる方がおられることが、私たちが音楽をしている上で大きな励みになります。これから、このような演奏機会が増えていく状況になることを心から願い、部員勧誘も引き続き頑張りながら、仲間と一緒に音楽できる時間を楽しんでいきたいと思います。

4月23日(土)に専攻科2年生35名が県内の高等学校看護科に在籍する生徒同士の親睦を図るとともに、専門職である看護師を目指す者として感性を磨くことを目的とし、交流会を行いました。新型コロナウイルス感染症の影響もあり昨年度と一昨年度は休止をしましたが、今年度はオンラインという形で交流会を行いました。

講演では、「我が道を行こう」と題して、講師に本校の卒業生でもある、心臓病センター榊原病院 感染管理認定看護師・災害医療コーディネーター 田村幸二先生の講演を聞きました。

講演では、本当に自分がしたいことは何か、何を考え、どう行動するのか信念をもって我が道を歩くことが大切であると学びました。また、講演の中で青春時代に熱中していたギターの演奏を披露してくださいました。生徒たちは講演を受けて自分の長所を生かしつつ短所を改善し、かつ芯のある人間になりたいと感じていました。

講演後は、5校それぞれの学校紹介を行いました。

環境は違えど、看護師になるという同じ目標に向かって努力しているのだということを実感し、一緒に頑張ろうと心強く思いました。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~